在经典阅读中扎实行走,徘徊瞻眺

作者: 惠延

摘 要:中学生学语文历来有“三怕”,其中一怕便是“周树人”,鲁迅文章难懂早已是共识,鲁迅是中国文学史上非常重要的存在也是不争的事实。鲁迅作品的阅读教学决不能是简单的“看故事”,更多的是要挖掘其内涵,领略鲁迅文章独特的视角、缜密的逻辑和独到的思想。笔者通过分享《阿Q正传》的课堂阅读指导,与读者分享几点看法与思考。

关键词:经典阅读 《阿Q正传》 阅读教学 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2024.24.013

一、初读《阿Q》,认识阿Q

初读是对整体的把握,笔者认为对于小学生阅读来说是最为关键的。鲁迅的作品思想表达比较隐晦,而小学生思维方式还未定型,带他们品读《阿Q正传》时必须吊足他们的胃口,否则很难使他们阅读整篇文章。

笔者在开课时向他们介绍这部作品:“每个人对经典的解读是不同的。鲁迅先生给品行低劣的底层人物做了一个正传,本身是一次成功的反常创作,致使很多人虽然没有看过《阿Q正传》全文,但对是阿Q早有耳闻,同学们听说过阿Q吗?”提问几个学生后,继续说道:“在‘阿Q’刚面世的时候,许多人以为‘阿Q’写的是自己,甚至有人到处调查作者是谁,知道作者不认识自己,才知道‘阿Q’与自己无关,也才放心了。虽然‘阿Q’不是写具体的某一个人,但‘阿Q’被许多中国人熟悉,可以说他身上有很多人的影子。同学们去书中找找看,看看你们能找到什么样的影子?”这种陈述介绍加提问的方式非常有利于指导学生对小说中一个复杂的“圆形人物”做出有步骤有条理的剖析。

在学生初读之后,笔者对他们提问:“你心中的阿Q是什么形象?”他们的回答也比较多样、全面,譬如有学生认为阿Q挺勤劳的,自食其力,卖力气干活养活自己;有学生说阿Q虽说是个底层劳动者,但是他也有自己的追求,不甘于现状,想要名利、地位;也有学生觉得阿Q在遭遇赵老太爷、假洋鬼子等势力欺侮时,他也想过要反抗,但是他的反抗仅仅停留在精神层面;同时,阿Q也欺负弱小,并不安分守己。大家都找到了自己关注到的阿Q。

在提问了几个学生后,笔者提道:“再读一遍,看看阿Q到底是谁?又或是哪一类人?有哪些故事发生?为什么会发生?”

二、再读阿Q,共情建设

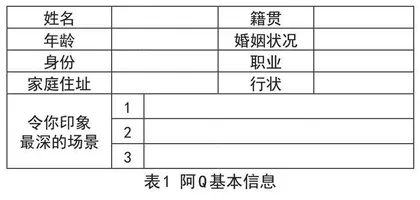

整个阅读过程遵循由简到繁、从易至难的逻辑原则。鲁迅的小说表面上冷漠、讽刺,深层里又有深情、关怀。鲁迅没有直接表达这种关怀,而总在字里行间,在看似客观地叙述中,流露着深切的共情,而这种“共情”,一定是需要在文本中“多走几个来回”才能有效实现。初读时候对文本的整体有了一定的把握和认知,再读时才可能与形象“共情”。今天的中学生大多数并不十分了解鲁迅小说中的历史背景和时代氛围,他们的人生阅历、生活积累十分贫乏,对作品的思考很难做到细致、深入,仅仅读一两遍难以找到共情,也难以理解其中的苦楚。因此,再读时我要求他们从头到尾地细读,要求心无旁骛,在读完后完成表1中的内容。学生对小说情节有了基本的认识,在这里通过复述情节的方式回答了笔者的提问。

表1 阿Q基本信息

通过回忆印象深刻的场景,掌握阿Q的时代背景与个人背景,许多学生找到了共情体验,对阿Q从一开始的嘲笑,甚至是不屑的耻笑,转变为一些哀伤和怜悯,比如有同学感觉阿Q也是一个需要安慰与关怀的可怜人,为阿Q感到难过。

三、重点推理,寻找主旨

细读基础上的深入阅读,是自觉理性的,是一种回顾反刍的思维方式。这个过程需要学生查找资料,了解写作背景,对作品进行深入挖掘,深化对作品的理解,这样才能对小说的主题、人物、语言等形成较为深刻的见解。共情建设过后,笔者开始引导学生对全文进行细读思考,对此,笔者主要通过两种方式解读方式依次开展。

1.方式一:抓细节,琢磨语段文字隐含信息

笔者提问1:“赵太爷打骂阿Q,遭打的阿Q‘想往后退’的‘想’怎么理解?”

在文学作品中,语言的精妙往往在于其能够跨越字面的直接意义,触及更深层次的情感与思想。阿Q在面临赵太爷的暴力时,“想往后退”的“想”字,便是一个典型的例子。它不仅仅是一个简单的动词,更是阿Q内心复杂斗争的微妙体现。从心理层面来看,“想”字所蕴含的未完成性,揭示了阿Q在那一刻的无力与挣扎。他并非没有逃避的念头,但长期被封建等级制度压迫所形成的心理惯性,使他即便在身体即将遭受伤害时,也无法立即做出反抗。这种“趋避利害”的本能,在强大的权势面前显得如此苍白无力,最终只能化为一个未付诸行动的“想”。从社会背景的角度考察,“赵”姓作为百家姓之首,其背后的文化象征意味不言而喻。它不仅仅是一个姓氏,更是权势与地位的象征。赵太爷对阿Q的打骂,不仅仅是个体间的冲突,更是封建社会等级制度压迫下,强者对弱者肆意欺凌的缩影。阿Q的“想往后退”,实际上是对这种不公现实的无奈接受,是对自己无力改变命运的深刻认识。赵太爷的“预谋”与阿Q的“想”之间的时间差,实际上是一种权力关系的隐喻。在赵太爷决定扇阿Q的那一刻起,他就已经占据了绝对的优势地位,他的每一个动作都是对阿Q的宣判与制裁。而阿Q作为被压迫的一方,他的反应总是滞后的,他的“想往后退”是对即将到来的痛苦的一种本能反应,但这种反应往往无法改变既定的结果。

笔者提问2:阿Q在这两次挨打的时候,能否选择躲避,反抗?

一个比较有意思的回答是:“能躲避,但躲避的往往被抓回来打得更惨。阿Q是旧社会的弱势群体,就像狼群中的底层,如果狼王要揍他,敞着肚皮伸着脖子反而不会太被为难。”笔者认为他的解读并无特殊,但他举的例子十分有意思。笔者针对这个问题做出了这样的解读:阿Q也许曾经选择过躲避,但不妨借助基本合理的逻辑想象一下,反抗过后,阿Q的生活会有怎样的改变?在封建秩序固若金汤的“未庄”“鲁镇”,阿Q没有机会,他只能在自己想象出的精神世界里逻辑自洽,通过“儿子打老子”“假洋鬼子”“我的儿子会阔得多啦”这样的自我暗示,无力也不可能改变命运的阿Q,找到了平等和优越感,这种感觉给了他每晚都能倒头就睡的勇气,这就是我们熟悉的“精神胜利法”,而其本质,同样包含阿Q这样的小人物对命运的妥协与忍让,在无望的生存里支撑活着的意义。

鲁迅小说里不仅有对于政治宗法伦理的讽刺与批判,还有对人性的体察与洞悉,这就是“共情”,这个问题后笔者对小说主旨进行了升华:平凡如我,我的命运里又何尝没有这样的“妥协”?我们又何尝不是通过一次又一次的逻辑自恰来平衡我们暂时失衡的内心?

笔者提问3:阿Q的“十分得意”比酒店里的人的“九分得意”多一分,你认为多在哪儿?

阿Q的“得意”为什么是“十分”?当然是因为他亲自实施了对小尼姑的调戏;围观阿Q这一行为的酒店里的闲人们有没有调戏小尼姑?表面上看起来好像没有,其实却不然,闲人们也调戏了小尼姑,闲人们是通过阿Q间接地实施了对小尼姑的调戏,但毕竟没有亲自上手,所以“得意”也就稍逊阿Q,减一分而成“九分”。但是,不管“十分”还是“九分”,只是程度上的不同罢了,并无本质区别。所以,闲人们和阿Q,其实是一类人,闲人,就是阿Q们,他们彼此调笑,彼此消费,也正是日久持续的此种状态,使得阿Q在“革命”未果后真实地感受到了其中的可怕。

2.方式二:引导学生建立整本书阅读的概念认知

在探索文学经典的过程中,整本书阅读如同一盏明灯,照亮了学生深度学习的航道,不仅拓宽了他们的知识边界,更在潜移默化中提高了他们的阅读素养与批判性思维能力。《阿Q正传》作为鲁迅先生的代表作之一,为学生提供了一个绝佳的整本书阅读案例。教师应引导学生从整体上把握《呐喊》这本集子的编排逻辑与时代背景,理解每篇作品在鲁迅创作生涯中的位置及相互间的联系。特别是《阿Q正传》,作为集子中的重头戏,其创作背景、主题思想、艺术特色等均需详细阐述,使学生明白这部作品不仅是鲁迅对辛亥革命后社会现实的深刻反思,更是对国民性弱点的一次集中揭露与批判。

在《阿Q正传》的阅读过程中,教师应鼓励学生深入挖掘文本,从阿Q的“精神胜利法”这一核心概念出发,分析其在不同情境下的具体表现,以及这种心理机制如何影响阿Q的行为选择、人际关系乃至最终的命运。引导学生关注小说的叙述技巧、语言风格、人物塑造等方面,理解这些元素如何共同作用于作品,形成独特的艺术魅力。通过这样的深度剖析,学生能够更好地把握单篇作品的精髓,进而理解整本书所传递的深层意义。

为了帮助学生建立整本书阅读的概念认知,教师引导学生将《阿Q正传》与其他《呐喊》中的作品进行跨文本比较。比如,探讨《狂人日记》中的“吃人”隐喻与《阿Q正传》中的“精神胜利法”在揭示社会病态方面的异同;或者将《药》中的革命悲剧与《阿Q正传》中阿Q对革命的无知与误解进行对比,以此揭示不同人物在面对社会变革时的不同反应与命运。这样的比较阅读不仅能够提高学生对单篇作品的理解能力,还能帮助他们形成更加全面、立体的文学视野。为了让学生更加深入地体验整本书阅读的乐趣与价值,教师可以设计一系列实践活动。比如,组织读书分享会,让学生分享自己的阅读感悟与心得体会;开展角色扮演活动,让学生亲身体验阿Q等角色的内心世界与行为逻辑;或者引导学生进行主题研究,如“鲁迅笔下的国民性批判”“《呐喊》中的女性形象分析”等,通过查阅资料、撰写论文等形式深化对作品的理解与认识。

最后,教师应引导学生对整本书阅读过程进行反思与总结。回顾自己在阅读中的收获与困惑、成功与失败,学生更加清晰地认识到自己在阅读方法、思维能力等方面的成长与不足。教师应鼓励学生制定个性化的阅读计划,将整本书阅读作为一种持续的学习习惯坚持下去,从而在经典阅读的道路上扎实行走,探索更加广阔的文学世界。

四、以读带写,评价归纳

阅读是输入,写作是输出。要想读懂任何一本书,一篇文章,一位作者,就要对他的文字做出独立的判断与评价,可以是正面的,也可以提出质疑与批评,重要的是自己的“独立判断”,要用自己的语言说出所关注的文字的意义,哪怕是一处小小的旁批,也能及时有效地呈现阅读的即时感受和转瞬即逝的思想火花。阶段性阅读过程中的适时集中、整理、提炼、整合,能让自己的阅读理解在点对点的思考中逐渐形成系统性的认识。同时,写作的过程必然会促使阅读返场,再加琢磨,就实现了毕于阳教师提到的在“文本阅读中多走几个来回”。阅读结束后,笔者鼓励学生真正静心阅读,情动于中,凝墨于纸,发话于文。

笔者的学生杨同学在课后写了一篇名为《“阿Q精神”与当代青年的反思》的作品,全文逻辑清晰,论点论据充分,反思观点正面健康。杨同学在文首提出了全文关键概念“精神胜利法”,并引出三个问题“什么是精神胜利法,为什么用精神胜利法,以及我们能在精神胜利法中学到、反思到什么”。对此,杨同学将精神胜利法在书中进行定位,随后又通过概括小说情节来佐证,说明“精神胜利法”是指“无论在怎样劣势的环境下,都可以把自己当作更胜、更优的一方”。通过对精神胜利法的解释,引出第二个问题的答案,即阿Q频频使用精神胜利法是因为底层人民无法在客观世界中做出有效的抵抗,只能把想象中的世界转变为现实世界的幻象,从“物质失败”扭头走向“精神胜利”的自我平衡。最后,杨同学对精神胜利法做出了反省,并提出了三个观点:1.我们要避免精神胜利,要用自己的方式与外界沟通,去面对理应去面对的,从而逐渐改变世界;2.要反思失败是否是自己不够努力导致的;3.我们需反思自己是否在获得一定地位、权力后而滥用权力去“剥削”他人,得志便猖狂。在文后还做出了美好的愿景:“愿所有青年走出习以为常的偏见,去探索塑造世界的奇妙力量。”笔者认为,杨同学读《阿Q正传》是有很大收获的,他读懂了鲁迅先生藏在书中的“深层的深情、关怀”——期盼未来底层人民能够平等生活,能够放弃“精神胜利法”。

鲁迅作品难读,却非常值得一读,经典文字的魅力还需语文教师在不断提升自己的过程当中把握阅读规律,积累阅读指导经验,切实带领学生在文本当中扎实行走,循环往复,引导学生肯读经典、会读经典、品读经典,读出作品的生命力,体现读书人的生命力。

参考文献:

[1] 郭慧慧《〈祝福〉与〈阿Q正传〉比较阅读教学策略探究》,《芒种》2024年第7期。

[2] 张百玲《例谈开展阅读教学的三种方法——以〈阿Q正传〉的教学为例》,《语数外学习(高中版)》2024年第5期。

[3] 耿婷艳《开展群文阅读教学活动的经验分享——以〈祝福〉〈阿Q正传〉和〈记念刘和珍君〉的教学为例》,《语数外学习(高中版)》2024年第4期。

[4] 杨大忠《基于节选课文的整本书拓展性阅读三步骤——以课文〈阿Q正传〉的拓展性阅读为例》,《中小学课堂教学研究》2023年第9期。

[5] 李舒《情境教学法在阅读教学中的“导、创、引”——以〈阿Q正传〉教学为例》,《中学语文》2022年第26期。

[6] 杨平、丁玉娇《“揭丑”“示美”殊途同归——〈阿Q正传〉〈边城〉群文阅读教学设计》,《山东教育》2022年第Z6期。

(惠延,1979年生,女,陕西清涧人,研究方向:阅读教学)