“读思达”模式下小学语文应用文写作能力提升策略

作者: 黄磊

摘 要:应用文以其语言简洁、格式固定、实用性强等特点,在现实生活中在信息沟通方面起到了极大的作用。“读思达”教学理念下的应用文习作教学,属于“实用性阅读与表达”学习任务群,体现了语文课程情境性、实践性、综合性的要求,为语文学习提供了新思路。

关键词:“读思达”教学法 应用文写作 小学语文 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2024.24.017

应用文作为人们日常工作生活中经常应用的文体,以其实用性、情境性、规范性,成为小学语文教学中重要组成部分。在《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新《课标》”)中,将应用文划入“实用性阅读与表达”学习任务群,旨在“根据具体交际情境和交流对象,清楚得体表达,有效传递信息,满足家庭生活、学校生活、社会生活交流沟通需要。”

一、提升小学生语文应用文写作能力的必要性

小学生的应用文写作水平与其将来的发展有着密切的联系,但是大部分小学生在实际的应用文写作的学习中常常表现得兴致缺乏,对结构、格式、语言表达等方面的认识和把握不够。特别是在传统的教学方式中,教师过分强调理论的传授,而忽略了实践与应用能力的训练,致使学生难以把学到的知识转变成实际的写作能力。因此,在小学应用作文的教学过程中,教师要采用灵活的教学方式,要调动学生的积极性,让他们积极地投入到作文中,使学生把所学到的理论知识转变成实际的写作能力。

二、应用文写作现状

(一)篇目分布碎片化

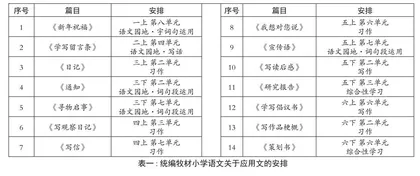

在部编教材小学语文中,应用文写作篇目分散在不同年级的“语文园地”“习作”当中。结合不同的情境任务,呈现不同形式的应用文训练。表一显示了在部编教材中,十四篇应用文写作篇目分布情况。为加强与现实生活联系,体现语文课程的实践性,根据表达难易程度,在教材中呈现了不同种类的应用文。细读其中,存在篇目安排碎片化的问题,既缺少与其他应用文的内在联系,与单元主题、课文内容也没有形成前后照应。可见,应用文写作的序列安排仍有待加强,让应用文写作训练资源得到进一步充实。

(二)应用文教学模式化

1.只停留于教材解读

教材对应用文篇目的安排,应用文自身的文本特点,让不少教师忽视了应用文写作教学。在讲解指导的过程中,只以教材内提供的内容与情境为依托,缺少与生活情境的衔接拓展。这让学生在学习应用文写作上,只能停留于教材内的情境要求,没有得到充分的训练,导致其写作思维受限,应用文写作能力无法满足在现实生活情境中沟通表达的需要。

2.只满足于任务达成

应用文写作要求严格,教学资源匮乏,无法与小学常见文本联系,导致不少教师以保守的心态进行指导。教师由于自身研究能力有限,执教方法单一,导致低效的教学方式,降低了学生的学习积极性,让学生的写作兴趣、辨析思维、个性表达能力都难以得到提升。

3.小学生基础知识薄弱,写作兴趣不足

小学生的语文知识储备相对较少,而生字、词汇、成语、短句又是应用文写作的依据,是学生学习语文的根本。有些小学生在写作的时候,难以把字和词汇组合成句子,有的时候因为缺少了字、词的积累,出现了句子表述不清晰的问题,不能很好地表达自己的意思。语文应用文写作的基本功是作文的素材和范文,如果没有丰厚的素材储备和范文做参考,学生在应用文的理解上就会感到困惑不解。所以,应用文写作训练的首要任务就是要解决材料的积累。此外,传统的应用文写作教学很枯燥,如果学生把写作当成一种任务来完成,那么他们就会盲目地去模仿别人的东西,而不会去自己理解,最终只会写作的兴趣降低。

三、“读思达”教学法与应用文写作

(一)“读思达”教学法中的“表达”

作为“读思达”教学法的第三个环节,表达是信息认知的输出,是对阅读与思考的综合检验与提升,让学生的思维可视化,从而检验语文课堂的效果。在“读思达”基本范式的基础之上进行重组,产生基于表达的教学模式,将更有利于学生在具体生活情境之中,学习应用文规范表达,从而真正达到“应用”的目的。

(二)基于表达的应用文写作

基于表达的“读思达”教学模式是“以表达(项目、任务、设计、写作、创意等)带动阅读和思考,所有的阅读和思考都基于表达、通过表达、为了表达”。这样的教学模式与“实用性阅读与表达”学习任务群有较高的适配度。从最终的学习结果出发,以任务驱动的方式指导学习过程,教学目标更加明确,调动了学生学习应用文写作的积极性。

1.以学习结果为导向,设计情境任务

真实的学习情境,不仅有利于激发学生学习应用文的兴趣,更作为最终成果以驱动指导学习过程。情境任务可以联系生活实际,可以联系单元主题、课文内容。例如,在教学三年级的《寻物启事》时,可与班级中经常出现的丢失文具的情况结合,创设寻找文具的情境指导写作。以同学张小莉寻找铅笔盒为例,分析解说如何写一篇格式规范、语言简洁准确的《寻物启事》。《寻物启事》应包括正确的格式:标题、正文、落款。事件描述应当清晰简洁,包括丢失物品详情、丢失地点等。最后落款应当明确联系人姓名、所在班级、班主任电话等信息,方便联系。

2.注重过程性评价,“教—学—评”一致

基于表达的“读思达”教学模式要求教师“对学生的各种表达进行正面鼓励和价值引领”,符合新《课标》中对过程性评价的要求。教师可结合学习任务单,指导教学活动,提升课堂效率;帮助学生关注应用文写作中容易忽略混淆的表达问题。教师还可以在学习任务单当中嵌入过程性评价,及时规范学习行为,逐步落实语文核心素养。

四、运用“读思达”教学法提升学生应用文写作能力的策略

根据语文学科的特点与性质,“读思达”教学法的三个基本环节常常表现出不同的方式。应用文写作的指导,遵循着“读思达”教学法的三个环节。在“读思达”教学法的指引下,应用文写作指导可在以下几方面做出尝试:

(一)更新观念,研读新《课标》和教材的要求

提升应用文写作课堂学习效率,教师应转变对待应用文的态度,在研读新《课标》的基础上,对部编教材中的每一种应用文要求解读到位,精准定位教学目标,既不盲目拔高,也不故步自封,真正发挥学生学习主体的地位。教师在教学过程中要根据教材要求重视对学生写作兴趣的培养,在课堂上进行游戏式写作教学,这样可以很好地提高学生的写作兴趣。

比如,教师在教学应用文中通知类的作文时,可以先做一个“写作”游戏:请学生对“在学校的大礼堂举行朗诵会”这句话进行扩写,可以在其中加上形容词或者量词等字词进行扩充,比如为何举行朗诵会,几点举行,朗诵会的内容是怎样的,有没有什么具体要求。学生们击鼓传花进行扩句,可以有效提高学生的写作兴趣,促使他们完成写作任务。

在第一学段要求学生“对写话有兴趣”“写自己想说的话”,因此应用文写作要求写几句话。到了第二学段,学生已经有了一定的写作训练基础,学习经验和生活经验也在不断积累,因此无论是新《课标》还是教材,应用文写作篇目范围涉及了通知、寻物启事、日记、书信等不同类别,更提出了注意称谓和格式的要求。到了第三学段,则以“学写常见应用文”为主,以写应用文为目的,关注生活,分享见闻。

(二)整合资源,创设真实学习情境

为调动学生的学习兴趣,提高应用文习作的学习质量,教师应灵活运用教材中的各个资源,选择基于表达的“读思达”教学模式,创建良性互动的学习生态环境。语文教科书中的文章资源都是根据生活实际进行创作的,因此,学生的写作也要回到生活中去,不能凭空想象,不切实际。

比如,教师在教学生应用文写作的时候,可以挑选出几个比较生活化的应用文话题作文,使学生能够与现实生活相联系,写自己的应用文。如:有事情无法上课的“请假条”、“给妈妈的一封信”对妈妈表示感恩、物品丢失的“寻物启事”、想要进入社团或者组织的“申请书”,等等。如果小学生对生活和社会有了一定的认识,那么他们就可以对应用文的写作有所认识,就不会产生与实际脱节的想法,从而可以写出好的应用文。

1.结合单元主题

在部编教材小学语文中,应用文《研究报告》《策划书》与单元主题关系密切,作为两个综合性学习单元,“学写研究报告”“学写策划书”都是单元中关于表达与交流的语文要素,都在“活动建议”当中提出了具体提示与要求。在单元学习初始,就可以展示有关习作的学习任务,通过任务驱动学习,渗透在整个单元学习过程中,逐步达成最终教学目标。五年级下册第二单元习作《写读后感》同样也可以与“古典名著”的单元主题相融合,将课文作为阅读材料,根据读后感内容与要求,在阅读教学中分步完善撰写训练。

2.结合课文内容

部编教材本身就是一个丰富的情境素材宝库。不少课文可以作为应用文写作的训练情境。例如,课文《动物王国开大会》与《通知》,课文《一封信》与《写信》,课文《蜘蛛开店》《青蛙卖泥塘》与《宣传语》,课文《爬山虎的脚》与《写观察日记》……这些都形成了读写循环。阅读教学中持有写作意识,将课文作为写作素材,按照学段目标,有的放矢地前后勾连,将文本融会贯通。习作教学中联系已有学习经验,在熟悉的文本内容基础上创设情境,既降低应用文学习的陌生感,激发学习兴趣,也能拓宽应用文写作思维,在充分的实践中,有助于学生写作能力的形成。

3.结合口语交际

部编教材小学语文的口语交际内容体现“实用型阅读与表达”学习任务群对学生“根据具体交际情境和交流对象,清楚得体表达,有效传递信息”的要求。其中有不少需要指导学生在特定情境下,应用特殊格式传递信息进行交流。例如,二年级《图书借阅公约》,五年级《班级公约》《推荐一本好书》《怎么表演课本剧》《我是小小讲解员》,六年级《演讲》等都有特殊格式要求,有的是表达形式,有的是开头,有的是内容……在指导过程中,提供学习支架,帮助学生在交际情境中准确、规范地表达,与生活紧密联系。

(三)科学评价

1.嵌入评价量规

设计合理的评价量规,嵌入应用文写作教学的各环节,一方面有效推动教学进程,提高课堂教学质量;一方面帮助学生规范学习行为。教师要及时追踪了解学生学习情况,并跟进指导。评价量规的设计,还应尊重学生的个性差异,满足学生在学习过程中的需求。

2.关注评价内容

在应用文写作课堂上,评价内容应体现学生在表达与交流过程中的真实表现。在设计评价量规,引导学生现场评价时,要关注应用文写作的效果。对学生创造性、个性化的表达给予充分的肯定与鼓励。

3.丰富评价方式

应用文形式多样,在评价时,还应根据文本特点,设计丰富多样的评价方式。例如,通过读书推荐会,展示《写读后感》的成果;以跳蚤市场中的广告词,表现《宣传语》;小组内分享写给同学的留言或一封信……在各种方式的评价中,记录学生写作能力的过程性表现与发展。

4.发挥多元评价

语文课堂是动态的学习课堂,学生作为学习的主体,也应成为课堂学习评价的主体。在应用文写作课堂上,引导学生积极参与到评价活动中,理性客观看待自身学习活动,充分调动他们的主观能动性,用评价反观学习活动,提高学习质量。还可以创造性地加入亲子评价,发动家庭教育的力量,家校合作,共促学生语文核心素养的提高。

参考文献:

余文森《新时代中国课堂教学改革与创新》,北京教育科学出版社2024年。

(黄磊,1987年生,女,汉族,福建福州人,小学教育学士,一级教师,研究方向:小学语文教学)

(本文系福建师大基础教育课程研究中心2023年度开放课题《“读思达”模式下的小学语文“实用性阅读与交流”学习任务群的课例研究》的研究成果,课题编号:KCA2023022)