“戏剧”与“思政”融合,提升学生四大关键能力

作者: 邓璧莹

摘 要:“4+x”素养课堂作为广州市荔湾区近年来教育教学研究的重点项目,其课堂目标构成为“学习力”“合作力”“思维力”和“实践力”四种关键能力。本文基于广东省铸魂育人专项课题《基于教育戏剧的小学道德与法治学习方式转型研究》的研究,以小学道德与法治教学课例作为载体,对教育戏剧与思政教学融合下的学生学习方式和学习效果进行分析,进而论证教育戏剧策略的有效运用方式,促进“4+x”素养课堂关键能力的达成。

关键词:教育戏剧 小学思政 素养 能力 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2024.24.058

教育戏剧作为教与学之间的新关系,关注学生在戏剧过程中的发展和成长。“4+x”素养课堂着力于培养学生的四种关键能力,即“学习力”“合作力”“思维力”和“实践力”。可见,教育戏剧的目的与“4+x”素养课堂的目标具有一致性。基于此,笔者聚焦以上四种关键能力,通过引导学生自主“问”,合作“演”,深入“思”和任务“行”,展开思政课堂中有效运用教育戏剧策略的实践探索。

一、教育戏剧融入思政课对促进4+X素养课堂的作用

经过课题组实践研究发现,在思政课堂中有效运用教育戏剧策略,能促进学生“学习力”“合作力”“思维力”和“实践力”的发展,有助于道德与法治学科核心素养的进一步落实和学生综合素养的形成。

首先,教育戏剧融入思政课教学,促进了学生“学习力”的发展。学生以问题为导向,以思促学,展开道德思考和价值判断,完成知识的自我建构,塑造良好的道德观念和品质,增强道德思维和情感,树立正确的世界观、人生观和价值观。

其次,教育戏剧融入思政课教学,促进了学生“合作力”的发展。学生在戏剧表演的过程中关注自身与同伴之间的互动,学会沟通协调、分工合作的方法,增强团体协作能力和社会责任意识,培养了社会交往、协同成长的综合素养。

再次,教育戏剧融入思政课教学,促进了学生“思维力”的发展。学生走进戏剧角色,在戏剧人物经历与自身认识经验的关联点甚至矛盾冲突点深入思考和综合分析问题,从而构建起新的道德认知、意识和情感,思维能力得到了有效训练和提高。

最后,教育戏剧融入思政课教学,促进了学生“实践力”的发展。教师创设还原生活的情境,学生在教育戏剧中面对困境或冲突,在实践学习中迁移、转换、运用,将道德认知转化为道德行为,形成新的知识体系,提高了认知和行为内在统一的能力。

二、教育戏剧融入思政课的教学策略

1.自主“问”,提高学习力

教育戏剧运用故事情节重现生活中出现的各种情境。这种教学方式不是让学生扮演角色、表现角色,而是让学生走进角色、成为角色。学生在这一过程利用已有的知识、经验、方法、信息技术等进行自主学习,充分体验,深入思考,解决问题,从而完成知识的自我建构,树立正确的世界观、人生观和价值观,达到学会学习的目标。以《学会宽容》(第二课时)的教学为例:

(小组学生表演戏剧:班上几位同学经常凑在一起给小黄起绰号。小黄生气地叫同学别再给自己起绰号,但是那几个同学没有理会小黄,下课后继续说小黄的坏话。小黄趁他们不注意,悄悄拿走他们的书本丢到垃圾桶旁边。)

师:刚才小王为什么这样做呢?他当时会有哪些想法?

(学生走进人物内心,帮忙小黄捉出内心的“虫子”:心中有怒气、想要报复对方、不愿原谅对方。)

师:如果任由这三条虫子留在心中,会有什么后果呢?啄木鸟医生们,你们来当当医生向小黄问诊。

生1:你一直处在这种愤怒的情绪中,问题得到解决了吗?

生2:别人给你起绰号,你却把他们的书扔了,你觉得这种报复的行为会有什么后果?

生3:对方都已经跟你道歉了,你还一直都不肯原谅对方的话,你内心的感受的怎样的?

(小黄说出内心想法,其他学生结合自身类似的经历谈感受和看法。)

师:“金无赤足,人无完人。”别人会犯错误,我们同样也会犯错误。原谅别人,其实也是在原谅可能犯错误的自己。

在以上教学环节中,教师先引导学生通过“捉虫子”走进人物内心,然后当起啄木鸟医生进行“把脉问诊”,学生先后提出了这三个问题,带动全体同学共同交流。这期间,适时请出学生扮演的“小法官”“心理专家”进一步从专业知识方面进行补充讲解。这一过程运用“坐针毡”“假如我是你”“专家外衣”多种教育戏剧的策略,学生在一次次提问中不断思考,认识到不宽容他人的原因和危害,总结出宽容他人的方法,从而树立正确的价值观,实现了从知识的学习向提升素养的转变。

2.合作“演”,提高合作力

合作表演作为教育戏剧的主要表现形式,有利于学生关注自我与同伴之间的关系,塑造良好的道德观念和品质,培养团体协作能力和社会责任意识。因此,教师在思政课堂中,应创设学习共同体活动,鼓励学生自编自导自演,在学习活动的过程中学会沟通协调、分工合作的方法,培养社会交往、协同成长的能力。以《主动拒绝烟酒与毒品》(第三课时)为例:

师:在实际生活中,同学们会不会运用一些方法来拒绝烟酒,保护自己呢?下面教师来考考你们,当面临以下突发情况时,你来积极思考并做出正确反应,按照自己的想法演绎剧本。

(教师提供小张、邻居小陈、街头陌生人和舅舅人物角色,学生在小组内进行分工、佩戴身份牌。)

师:这天,小张在回家的路上遇到邻居初三学生小陈,小陈满面笑容,搭着小张的肩膀,从裤兜里拿出一根香烟,让小张尝尝“新鲜”。小张说——

生1:吸烟有害健康,会使人得上肺癌等疾病。

师:这时,小陈火冒三丈,举起手想打小张。这时,小张会——

生1:我会用法律来保护自己,《未成年人保护法》说劝烟劝酒是违法的行为。

生2:我会对他说我的家长来了,以此吓唬他,让自己脱身。

师:小张继续向家里走,走到巷口时被一个陌生人拦住了,只见他手拿一袋零食贩卖。小张觉得这包零食有点古怪,心想——

生1:我会想:这种薯片我没见过,而且这么便宜,肯定是下了药。

生2:我会对他说:最近我喉咙发炎了,吃不了。

师:摆脱陌生人后,小张回到了家。舅舅正等他一起吃晚饭,只见舅舅递出一百元让小张买一瓶酒。这时——

生1:我会告诉舅舅,未成年人不能喝酒,而且如果商家向未成年人售卖烟酒也是违法的。

生2:我会对舅舅说,一百元只能买一小瓶酒,而且不是人人都能喝酒;但如果用一百元买饮料能买一大瓶,而且人人都能喝,岂不是人人都高兴吗?

师:刚才这些同学根据不同情况采用了说明道理、婉转说服、借机脱身等不同的方法,既能避免面对面的冲突,又能拒绝危害,更好地保护自己。这些方法值得提倡。

在以上教学片段中,教师主要运用“旁述默剧”的教育戏剧策略,把发生在三个不同地点的情景事件串连成一个完整的故事剧本,组织学生开展小组内分工合作、角色塑造、排演戏剧。组员们随着剧情的发展,在面对朋友、陌生人和家里人这些不同对象和不同状况时,设身处地地思考判断、快速反应,做出正确的行为和有效的选择。在互相沟通协调、分工合作的过程中,增强了团体协作能力和社会责任意识,培养了社会交往、协同成长的道德综合素养。

3.深度“思”,提高思维力

教育戏剧的落脚点是“育人”,即通过戏剧表演的手段实现潜移默化的教育意义。要实现教育戏剧的“育人”目的,关键在于激发学生的深层思维。引导学生在戏剧情节中走进角色,在戏剧人物经历与自身认识经验的关联点甚至矛盾冲突点进行思考、反思、感悟,从而构建新的道德认知、意识和情感。因此,在思政课堂上,教师应引导学生在戏剧舞台由直观的感官体验开始,深入到心理活动,展开理性的思考分析,从而建立起生活与科学的关系,实现感性认识到理性认识的过渡,提升理解力、批判质疑力、反思评估力及创新意识和创新实践素质。以《家人的爱》(第一课时)的教学为例:

师:爸爸妈妈对我们生气时,究竟是爱不爱我们?认为爱我们的同学站在教师的左边成一列纵队,认为不爱我们的同学站在教师的右边成一列纵队。

(学生自由站队,大部分学生选择站左边队伍,右边队伍的有两个学生。)

师:这两个同学敢于表达自己真实的看法,很好!(来到生A旁边)你能给我们说说,是什么事情让你会有这样的感觉?

生A:有一次,我把语文书弄丢了。妈妈知道了,很生气,大声地骂我。

(教师随即进入“妈妈”的角色。)

妈妈:什么?语文书也弄丢了,你今晚怎么做作业?怎么预习新课文?明天你还怎么上语文课?我说你呀,到底想不想读书?说了你多少次要收拾好自己的东西,就是不听!

师:同学们,我们听到妈妈严厉地批评小明,此时她的心里是怎么想的?

生1:希望他好好记住这次教训,以后不要再弄丢东西了。

生2:我得赶紧去买一本新的语文书,不然明天他怎么上课呀。

生3:我还要跟教师说一下情况,让教师也共同教育一下他。

师:同学们,究竟妈妈爱不爱小明?

生1:妈妈爱小明,她是想小明听话一点,乖一点。

生2:妈妈爱小明,她是想小明好好读书。

生3:妈妈想到为小明买一本新的语文书,说明他是很关心小明的。

师:同学们刚才都纷纷说出了妈妈的心里话,明白了妈妈骂小明的真正用心,你们真是懂事的孩子!由此可见,爸爸妈妈平时对我们有喜,有乐,有哀,有怒……表达情绪和情感的方式各不相同,但相同的是对我们那份沉甸甸的——爱。

在以上教学环节中,首先营造温馨的情感氛围,当学生的发言出现不和谐的“插曲”时,教师尊重学生的“独特”感受,并进一步通过追问“爸爸妈妈生气是不是不爱我们?”这一过程采用了“站队”“教师入戏”“良心巷”等多种教育戏剧策略。学生在“案件重演”的情境中,反思自我,换位思考妈妈当时的心理活动,切身揣摩妈妈的真实想法,从而理解、体谅父母在日常生活中对待自己的态度和做法,认识到父母的爱有着不同的表达方式,对父母的爱的内涵进行了深入思考,形成了更全面和深刻的认识。

4.任务“行”,提高实践力

实践力是指解决真实问题,对真实事物或事件作出正确决策,是能够推动学习者本身从实践到认识,从再实践到再认识等循环发展的内驱力。项目式学习作为道德与法治课程的重要学习方式,重在引导学生在实践学习中迁移、转换、运用,形成新的知识建构,并能在实践中解决真实问题。因此,教师在思政课上多设计项目式学习任务,引导学生在教育戏剧下的虚拟环境里实践学习,解决生活中的真实问题,培养思想和行为的内在统一的实践能力。

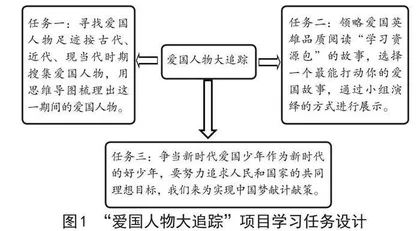

在《传统美德,源远流长》第三课时的教学中,教师进行了项目学习任务设计,将“天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀”作为一个学习任务,设置了“爱国人物大追踪”活动,从“爱国的内涵和方式”这一主要问题出发,设计了“寻找爱国人物足迹”“领略爱国英雄品质”和“争当新时代爱国少年”三个任务(图1)。

图1 “爱国人物大追踪”项目学习任务设计

任务一通过搜集古代、近代、现当代不同时期的爱国人物及其故事,感受人物的爱国表现和品质。任务二是本次项目式学习的“重头戏”,意在让学生以小组演绎、巡回戏剧的方式重演爱国故事,在模仿和塑造人物语言、动作、神态等细节中进一步感受爱国人物的优秀品质。任务三基于任务一和任务二的学习成果,引导回归现实生活,通过出谋划策,让学生思考自己可以为实现中国梦做些什么。通过创设和开展项目式学习,有效采用教育戏剧策略,学生开展自主、合作、探究学习,呈现出多元化的小组学习成果,增强了爱国意识和情怀,并学会了爱国的具体行动和做法。

参考文献:

[1] 黄爱华《戏剧教育的基本理念及其运用》,《戏剧艺术》2010年第1期。

[2] 张晓华《创作性戏剧教学发展与应用》,《幼儿100(教师版)》2016年第9期。

[3] 习近平《思政课是落实立德树人根本任务的关键课程》,《求是》2020年第17期。

(邓璧莹,1981年生,女,汉族,广东开平人,大学本科,小学思品高级教师)