“国防+”课程思政专业教学模型的构建研究

作者: 周巧仪 林章 窦俊生

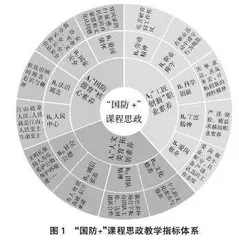

[摘 要] “国防+”课程思政立足国家对定向军士培养“为党育人、为国育才、为军育匠”的思政教学需求,将塑造“军人品质”贯穿于专业教学中,从“国防德育”核心素养、“工匠创新”职业素养和“人文美育”拓展素养三个维度,确定了“国防+”课程思政教学指标体系及其权重系数,在此基础上以高职定向军士培养建筑电气工程技术专业为例,提出了“国防+”课程思政专业教学模型构建策略,以此促进定向军士人才培养教学质量提升,并为相关专业提供借鉴。

[关 键 词] “国防+”;课程思政;定向军士;专业教学;国防德育;工匠创新;人文美育

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)07-0093-04

世界百年未有之大变局加速演进,国际竞争日益激烈,国家安全受到严峻挑战,面对党在新时代的强国强军目标,必须全面贯彻党的强军思想和军事战略方针,建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队[1][2]。定向军士培养作为部队的重要人才资源渠道更要树立“为党育人、为国育才、为军育匠”课程思政教育理念[3][4],塑造定向培养军士忠诚爱国、牺牲奉献、吃苦耐劳、绝对服从、自信自律、正直诚信、富有集体荣誉感的军人品质。

一、“国防+”课程思政的价值定位

“国防+”课程思政是以社会主义核心价值观为引领,坚定政治信仰和高尚品格;以爱国主义教育为核心,培育爱国情怀和社会责任;以总体国家安全观为指导,强化政治安全、军事安全和职业安全意识;以职业技能教学为基石,提升工匠精神和职业素养;融合军事、军队、军营、企业和传统文化,将“国防德育”“工匠创新”“人文美育”等“国防+”课程思政元素融入专业课程教学,将课程思政与思政教育、专业课程与军政素养有机结合,立体化培育忠诚爱国、敬业奉献、精益求精、勇于探索的“军士工匠”。

(一)政治引领

政治引领是以正确的政治方向、政治原则和政治价值观来教育和引导学生,培养他们成为具有正确政治立场、政治观念和政治素养的社会主义建设者和接班人。政治素质是定向培养军士的根本素质,是“国防+”课程思政的核心,是其他素质的基础,关系到军士生“可不可靠”“肯不肯干”的问题,关系到为谁培养人的问题[5],这是定向军士人才培养的首要任务。

“国防+”课程思政元素融入专业课程教学,可以最大程度发挥对学生的政治引领作用。首先,强化政治认同。在专业课程中融入“国防+”课程思政元素,让学生对我党过去百年科技强国方针有全面深刻的认识,从而使学生坚定政治立场和方向。其次,增强政治意识。将承载历史记忆的红色文化元素融入专业课程教学,能够激励学生树立正确的世界观、人生观和价值观,培育其爱国情怀、责任意识与担当精神,促使他们在新时代征程中传承红色基因,践行共产党人信仰,为中华民族伟大复兴贡献力量[6]。将“国防+”课程思政融入专业课程教学,要将专业课程作为职业技能传授与政治引领有机融合的载体,其背后所承载的共产主义理想信念,更是定向军士培养的首要政治价值。

(二)道德渗透

道德渗透是指将道德观念、价值标准和行为规范以潜移默化、润物无声的方式融入各种活动、环境和教育过程中,让学生在不知不觉中提升自身的道德素养。“国防+”课程思政所包含的红色文化都是共产党人崇高信仰的彰显和体现,能够激励学生尚德明志、守正笃信,塑造良好个人道德品质。将“国防+”课程思政融入专业课程教学,要将个人品德修养放到重要位置,从而更好促进定向军士人才培育质量提升。

(三)文化浸润

文化浸润是指将优秀文化元素作为课程思政重要素材渗透到专业课程教学中,使其形成共同的价值观和行为规范,这个过程是潜移默化的,就像水慢慢渗透进土壤一样,使文化元素逐渐融入个人的思想和行为。“国防+”课程思政把军事文化、军队文化、军营文化和传统文化元素融入专业课程教学,通过文化浸润孕育人格[7][8],从而提升学生的文化素养和精神境界。

二、“国防+”课程思政模型的构建维度

在本课题研究中将塑就“军人品质”贯穿于专业教学中,根据政治引领、道德渗透、文化浸润三大价值定位,从“国防德育”核心素养、“工匠创新”职业素养和“人文美育”拓展素养三个维度构建“国防+”课程思政模型,形成“国防+”课程思政教学指标体系,如图1所示。

(一)“国防德育”核心素养

“国防德育”是“国防+”课程思政的理想信念指标,也是核心素养指标。习近平总书记多次强调:“中国共产党成立一百多年来,始终是有崇高理想和坚定信念的党,这个理想信念,就是共产主义远大理想。”[9]坚定理想信念,能够促使学生坚决拥护党和国家的方针政策,确保国家和社会健康稳定发展。根据定向军士人才培养的要求,将“国防德育”的二级指标确定为爱国情怀、国家安全、法治观念、人民中心。

(二)“工匠创新”职业素养

“工匠创新”是“国防+”课程思政的职业素养指标,职业素养是指个人在职业生涯中所展现的素质能力。定向培养军士是为部队培养具有一定专业技术水平的军士工匠,根据其职业特点,将“工匠创新”职业素养的二级指标确定为爱岗敬业、工匠精神、科学创新、职业操守和劳动精神。

(三)“人文美育”拓展素养

“人文美育”是“国防+”课程思政的文化教育和道德品质指标,它涉及对人类行为、社会关系以及文化传统的深刻洞察,也包括对美、善、真等价值的追求和欣赏,“人文美育”有助于个人形成全面的世界观,提高批判性思维能力,增强道德判断力,并促进跨文化交流和理解。基于人本发展需求,将“人文美育”的二级指标确定为社会公德、诚信素养、团队精神和文化修养。

三、“国防+”课程思政教学指标权重确定

(一)一级指标权重系数确定

在确定“国防+”课程思政一级指标权重系数时,采用了专家排序法,由从事军士相关专业岗位工作且具有相应工种职业技能等级证书的现役专业技术骨干担任专家,以调查问卷的形式向专家征求意见,由专家根据“国防德育”“工匠创新”和“人文美育”三个指标在评价体系中所起到的重要程度,给出每个指标的顺序号,即最重要的记为1,第二重要的记为2,最不重要的记为3。这个顺序号被称之为秩,所有专家(假设有n位)对第i个指标给予的秩相加,记为Ri。若用ri表示第i个指标的权重,计算公式为:

(二)二级指标权重系数确定

采用五级量表,邀请专家对13项二级指标进行了重要性评级(5:非常重要;4:重要;3:较重要;2:一般;1:不重要),本次调查抽样基数为46,有效数据46份,数据有效率达100%。在获取各二级指标重要性评级数据基础上,计算算数平均值获得重要性系数,并在此基础上结合一级指标权重系数确定二级指标权重系数,具体结果如表2所示。

四、“国防+”课程思政专业教学模型构建策略

“国防+”课程思政教学改革,应从教学目标、教学内容、教学方法、评价体系四个方面综合施策,将“国防+”课程思政元素渗透到专业课程教学中,构建“国防+”课程思政专业教学模型,从而保障“国防+”课程思政专业教学有效运行。

(一)明确教学目标

与普通专业相比,定向培养军士对于“国防+”课程思政教学需求更为迫切,其教学目标是培养坚决拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,践行社会主义核心价值观,具备“国防德育”核心素质、“工匠创新”职业素质和“人文美育”拓展素质的忠诚党、精专业、善管理、懂指挥、会组训、能打仗的高素质技术技能军士人才。

(二)设计专业课程体系

根据建筑电气工程技术定向军士专业课程教学目标和“国防+”课程思政教学需求,设置必修核心课程与选修课程相结合、跨学科融合的“国防+”课程思政专业课程体系,针对各专业课程内容特点科学设计“国防+”课程思政的切入点和实施路径,建立了“国防+”课程思政矩阵图,如表3所示。

(三)创新教学方法

教学方法改革和创新上,一是坚持知识技能传授与“国防+”思政渗透并重原则,更多地采用“体验式”教学方法,利用线上投放教学视频、教学PPT、政策法规、红色人物事迹、专业典型工艺等资源,线下开展小组讨论、情景教学、任务驱动等形式,教师言传身教、学生行动感知,将思政元素润物无声渗透到课程教学中,实现本课程思政育人目标。二是坚持“国防+”思政元素渗透与实践并重原则,做到理论学习和技能实践互通。理论学习重在知识传授上渗透“国防+”思政元素,技能实践重在职业情境模拟实践中融入“国防+”精神,实现“国防+”的职业价值。

(四)建立多元评价体系

对“国防+”课程思政教学进行科学评价,能够有效推进专业课程思政教学的规范化,实现专业技能教学目标与“国防”课程思政教学目标的有机统一,为定向培养军士院校推进“国防+”课程思政建设提供保障与借鉴[10]。本文在充分调研和分析基础上确定了“国防+”课程思政一级指标和二级指标的权重系数,但“国防+”课程思政专业课程教学的评价不宜完全依托于量化指标,应注重学生的全面发展和过程性评价,将“国防+”课程思政素养的评价与专业素养评价有机结合起来,从国防意识、道德修养、专业技能、职业素养、文化修养等方面进行多元综合评价。

五、结束语

“国防+”课程思政专业教学模型的构建,为定向军士人才培养提供了有力保障,也为其他专业的“课程思政”建设提供借鉴。鉴于时间和能力原因,作者未能对所有定向培养军士专业岗位开展深入的调查研究,只选取建筑电气工程专业军士岗位专业技术骨干作为调查研究对象,分析其职业素质和能力需求,构建了“国防+”课程思政专业教学模型。后续作者会进一步探索以“国防+”课程思政理念为指导的专业教学的新模式,着力提升定向培养军士思想政治教育的效果,并将成果向其他专业辐射,为祖国培养高素质技术技能的军士人才做出更大贡献。

参考文献:

[1] 于淼,田开元.2023年国际形势发展特征[J].人民论坛,2023(24):8-11.

[2] 黄明,刘济美.“建设一支听党指挥能打胜仗作风优良的人民军队”:“十个明确”彰显马克思主义中国化新飞跃述评之八[N].人民日报,2022-02-21(2).

[3] 蔡海鹏.基于“三个面向”的定向士官培养模式改革研究[J].中国职业技术教育,2021(10):40-48.

[4] 孙静,胡延琴.基于延安精神的高职军士人才培养探索和实践:以延安职业技术学院为例[J].延安职业技术学院学报,2024(2):6-10.

[5] 蔡海鹏,闵雅婷.我国定向培养士官的现状、问题与高职教育对策研究[J].中国职业技术教育,2020(34):22-28,66.

[6] 范果,林晞.红色资源融入高校体育课程思政的价值及路径研究[J].龙岩学院学报,2024,42(2):53-57.

[7] 李现总,刘晓华.“大思政课”视角下伟大建党精神育人功能研究[J].思想政治教育研究,2024,40(4):113-118.

[8] 朱国军.价值、现实与实践:定向培养士官思想政治教育体系建设的三维探析[J].中国职业技术教育,2022(20):93-96.

[9] 雷博翔.高校体育专业足球普修课程思政元素指标体系构建与教学实验研究[D].武汉:华中师范大学,2023.

[10] 柳建安,闵淑辉,廖凯.专业课课程思政教学评价体系构建的研究[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2022(1):26-27.

编辑 王亚青