数字化转型背景下职业教育多元评价体系构建研究

作者: 段石林

[摘 要] 数字化转型背景下,以数字技术赋能职业教育高质量发展,构建适合职业教育治理能力现代化的质量评价体系势在必行。数字技术赋能职业教育评价能解决传统评价方式受制于时间、空间和信息难以掌握的问题,实现更精确、全面、高效的教育评价,为职业教育开展多元化、全方位、全过程的评价提供可能。因此,针对职业教育评价数字化转型的现实困境,结合职业教育评价数字化转型的行动逻辑,构建了“3+1”数字化职业教育多元评价体系。

[关 键 词] 职业教育;数字技术;评价体系;数字化转型;大数据

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)07-0097-04

当前,职业教育评价数字化转型备受业界关注,我国在数字技术赋能职业教育评价领域做了许多探索研究,并取得了一系列显著成果。然而,这些研究大多停留在理念层面、技术层面以及简单的应用层面,在数字技术与职业教育评价的有机融合、深度赋能等方面仍存在诸多亟待解决的问题。本文在前人研究的基础上,从阐述职业教育评价数字化转型的时代背景及价值入手,深入剖析了职业教育评价数字化转型的现实困境及行动逻辑,结合职业教育评价改革的本质要求,尝试探索数字技术赋能职业教育多元评价体系的构建路径,以期为职业院校提供可操作和可实践的数字化、智能化多元评价模式。

一、职业教育评价数字化转型的时代背景及价值意蕴

职业教育评价数字化转型是顺应当前教育高质量发展的战略需要,是职业教育新形态、发展新阶段的必然要求。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等系列文件,都将新技术赋能职业教育评价改革的思想贯穿其中[1]。可见,加快推进数字技术赋能职业教育评价改革,既是为了满足国家、社会、职业院校迫切提升职业教育认可度的需要,也是职业教育不断适应新业态、新技术的内在必然要求。

职业教育评价数字化转型对提升教育教学质量、改革教育评价方式、增强职业教育竞争力具有重要的意义,具体表现为:一是数字技术重塑职业教育新形态,通过对职业教育场景理论的深化、学习理论的创新、教学模式的改革、评价体系的优化等,可以极大地丰富职业教育的理论基础,为职业教育的发展提供强有力的支撑。二是运用数字化技术,可对学生的学习过程、成果进行更加全面、客观的评价。这种评价方式不仅关注学生的学习成绩,同时还关注学生的学习态度、学习能力、创新能力等多方面的素质,为职业教育评价注入了新的活力。三是借助数字技术,开展基于数据证据的职业教育多维度评价,不仅可以助力教师精准施教、促进学生个性化成长,同时还打破了传统的教育评价方式,为职业教育评价模式的重构开辟了新路径。总之,数字技术在丰富职业教育理论基础、健全评价体系、重构评价模式等方面具有重要的现实意义。

二、职业教育评价数字化转型的现实困境及行动逻辑

(一)职业教育评价数字化转型的现实困境

数字技术为加快职业教育评价变革、提升办学质量、拓展办学空间、优化社会服务等注入了新的活力。然而,其给职业教育评价带来诸多“利好”的同时,也产生了一系列亟待解决的问题,制约了职业教育评价改革的有序推进。

1.技术僭越遮蔽教育评价本质

随着教育数字化转型的深入推进,人工智能、大数据等新技术似乎成了教育高质量发展的代名词。有的教育行政管理者在顶层设计上坚持工具主义立场,坚信先进技术对提升教育质量具有决定性作用,认为利用数字化工具便可以有效解决当前教育评价中存在的各类顽瘴痼疾;有的教育技术研究者则受技术决定论的误导而陷入误区,过度关注技术的实现手段,忽视了其对教育改革的赋能作用,从而导致技术僭越教育评价本质。具体表现为:一是对数字技术工具过度依赖,忽视数字化工具在很大程度上只是人类思维的模拟和延伸,不能代替人的主观能动性和创造性。二是对数字化评价工具的实用性重视程度不足,对教育现象和本质的深层次揭示缺乏科学合理的设计,导致数字化工具的应用脱离教育的真实场景,不足以支撑教育评价的有效开展[2]。

2.机制滞后影响教育评价信度

当前职业教育评价存在主体单一、内容片面、方式简单、指标体系不完善等体制机制问题,严重影响了职业教育评价的效度和信度,制约了职业教育的发展前景。具体表现为:一是国家层面未能建立利益相关人员多方参与的协同评价机制,多主体协同参与评价的功能难以实现,制约了职业教育多元治理机制的形成。二是社会和职业院校在评价体系、指标、制度等方面的探索、实践及理念滞后于职业教育评价的现实需要,特别是在评价内容、评价方式、评价标准等职业教育评价体系的构建方面不完善、不科学、不合理。现有的评价内容比较片面,往往更多关注学生外显层面的知识掌握情况,忽视了学生内隐素质的评估。评价方式多以传统的定量评价和定性评价为主,过于侧重学生专业知识和技能“成绩”的测量评价,对过程性评价、增值性评价的关注较为有限。

3.工具局限制约教育评价效度

职业院校在开展数字化教育评价中,由于受技术水平、应用能力的限制,评价工具的开发与应用仍面临诸多挑战,具体表现为:一是评价工具的设计与应用不能满足多元化需求。部分工具过于强调技术应用,忽视了真实教学情境的复杂性,导致其实用性和针对性不足,难以满足教育评价的实际需求。二是评价工具的智能化水平仍有待提升。智能技术应用于教育评价正处于初期,智能化程度不高,特别是在开展全方位、全过程、多维度的评价数据采集、分析、挖掘工作中,由于评价工具的智能化分析模型不够成熟,难以深入挖掘数据背后的深层含义及其关系。这些问题不仅影响了评价结果的准确性和可靠性,也限制了教育评价的创新和发展,严重制约了教育评价的效度。

4.数据驱动不足削弱评价价值

以数据为依据的教育评价方式,能够更加准确、全面地评估教育过程与成果,提升评价的科学性、专业性和客观性,确保结果公正、可信、有效。然而在实际应用中,由于数据很难涵盖教育评价的方方面面,从而导致数据驱动不足,弱化了评价的导向作用,降低了评价的效能和价值。具体表现为:一是在数字技术赋能教育评价过程中,由于评价指标体系不健全、数据获取手段不完善等因素,导致评价数据采集不全面、类型不丰富,数据的真实性、有效性降低。二是数据的处理是评价过程中的关键环节,如果数据处理方法不科学、不合理,就会导致评价结果不准确。三是即使收集到了全面、准确的数据,如果这些数据没能得到充分的应用,也无法发挥其在评价中的作用[3]。

(二)职业教育评价数字化转型的行动逻辑

1.厘清本质内涵,明确评价核心价值

教育评价是评估教育过程及成果是否达成预期目标、满足各方需求的价值判断活动。职业教育作为社会培养具有职业性、生产性和社会性高素质技术人才的一种类型教育,在开展评价工作中应彰显职业教育的类型特征,明确评价的核心价值,清晰定位并充分发挥数字技术在评价中的功能和作用[4]。一是围绕职业教育评价的本质内涵及类型特征制定评价标准、开发评价工具、构建评价体系,使评价回归“教育本身”。二是充分利用数字技术帮助教育主客体完成烦琐的教育价值判断活动,提高评价效率,为评价主体了解教育现状、优化决策、做出调整提供依据,确保职业教育朝着正确方向发展。三是为防止技术僭越教育评价本质、盲目夸大数字工具发挥的作用,应厘清数字技术与职业教育评价的关系,坚持“育人为主、工具为辅”的原则,充分发挥人作为教育评价主体的主观能动性,树立正确的数据评价理念[5]。

2.健全评价机制,构建多元评价格局

利用数字技术从多主体参与、多指标监测、多系统联动等方面入手,健全职业教育评价机制,构建多元评价格局:一是构建多主体协同的动态参与机制。依托大数据、人工智能等技术建立多方参与、多主体协同的职业教育评价信息集成系统,开发企业行业参与评价模块,加大用人单位参评权重,根据不同评价对象动态调整评价比重,及时更新评价指标。二是完善多指标体系的运行监测机制。利用数字技术的及时性和交互性,构建涵盖学生立体发展、教师能力本位的多元评价指标体系,对教育教学全过程实施动态运行监测,及时发现问题并调整改进。三是搭建多系统联动的质量提升机制。以技术为纽带构建线上、线下一体化数字评价系统,打破“信息孤岛”,消除各业务系统间数据的不一致性,增强评价内部各子系统的协同效应,不断提升教育评价质量。

3.优化评价工具,推动评价科学发展

优化评价工具是一个系统工程,涉及技术的革新、方法论的调整以及持续不断的改进过程:一是利用数字技术开发多元化的智能评价系统,实时跟踪和评估学生学习过程,为教师和学生提供精准的反馈和指导,同时帮助学校更好地了解学生的学习状况和需要,制订科学、合理的教学计划和课程安排。二是对评价工具进行不断优化改进,积极吸纳先进技术和方法以适应快速发展的职业教育评价改革要求。如,使用物联网感知、图像识别等技术对评价数据进行全过程、全方位、多维度的采集,不断丰富评价数据的来源,提高数据的质量,以有效解决评价数据不全面、不客观的现实问题[6]。三是优化算法设计,开发先进的教育评价大数据分析模型,提升技术研发及应用能力,加强人机互信,有效降低实施数字化、智能化评价带来的风险,以适应快速发展的职业教育评价改革要求。

4.强化数据驱动,提升教育评价效能

利用先进的技术手段和方法,从整体视角出发做好评价数据采集、分析挖掘和应用的规划及设计工作。一是采集与评价对象、评价内容、评价目标相关的全过程、全方位、全类型数据信息,这是数据驱动教育评价的重要环节,完整的数据能够确保教育评价的有效实施并能提高结果的准确性[7]。二是加强以内在价值为导向的数据分析挖掘,根据不同的评价维度开展数据分类处理与挖掘。在面向学习者、教师、管理者等不同评价对象时,通过建立科学的数据挖掘模型,对评价数据进行处理分析,为学习者提供个性化学习建议,支持教师实施差异化教学策略,帮助教育管理者合理配置资源和优化决策。三是充分发挥评价数据的应用价值,提升数据驱动效能。引入先进的算法和技术,如机器学习、深度学习等,以提高数据分析效能,简化分析流程,降低技术门槛,使非专业人员也能轻松理解和运用数据分析结果。

三、数字技术赋能职业教育评价体系的构建

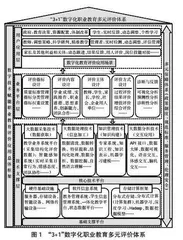

在推进职业教育评价数字化转型过程中,需强化顶层设计,全面把握数字技术与教育评价的关系及其融合应用。基于此,本文借鉴学者刘邦奇、杨现民等的观点,结合职业教育评价数字化转型的行动逻辑,从数字技术与职业教育评价有机融合的视角出发,构建了“3+1”数字化职业教育多元评价体系,如图1所示。

(一)技术支撑层

技术支撑层由基础支撑平台和核心技术平台组成,是数字技术赋能职业教育评价的基础,为数字化教育评价提供了软硬件支撑环境及技术手段。(1)基础支撑平台主要包括硬件基础设施、软件环境以及各职业院校现有教学业务信息系统。为教育评价提供数据采集、处理、分析及应用的物理环境,是支撑数字化职业教育评价的基础保障。同时,还为数据处理和分析提供了分布式存储、分布式计算以及智能芯片、计算集群、机器学习等软件环境,以实现对海量评价数据的高效处理。(2)核心技术平台是基于基础支撑平台的为评价提供技术集成、数据分析、接口应用的关键层,是数字化教育评价的“引擎”,主要实现数据获取、信息加工、知识构建、交互应用等功能,为上层提供技术和应用服务。

(二)业务平台层

业务平台层是数字技术与职业教育评价深度融合应用的关键层。包含五个方面:(1)评价指标模块是整个教育评价体系构建的关键环节,具有系统性、独立性、可操作性等多重特点,主要提供质量标准管理、指标库管理、指标权重设置等功能。(2)评价内容模块,主要是有效收集与评价相关的信息。通过平台采集、物联感知、图像识别、智能传感等技术,实现对现有教育业务系统和外部环境数据全自动、全过程、全方位、全样本采集。(3)评价主体模块为用户提供便于多元主体参与评价的功能接口,并根据不同的评价需求和阶段,将评价主体划分为多个评价用户子系统。通过实时动态调整系统中评价主体参与的权重,实现评价主体的多元化与交互性。(4)评价方式模块的设计主要是为教育评价提供多元化的评价方式和多样化的技术手段。如,采用全过程伴随式数据采集、多模态数据诊断分析、实时反馈与调控等技术实现以往难以开展的过程性评价[8]。(5)评价诊断与反馈模块是教育评价系统中的闭环,提供可视化分析、预测性分析、诊断性分析等多种技术和手段。