人口格局变化背景下职业教育高质量发展:挑战与路径

作者: 宋世杰 任波

摘 要 我国正处于推进强国战略、实现中国式现代化的进程之中,需要大批高质量人才储备作支撑。分析人口变化趋势发现,当前我国人口发展形势对职业教育提出了新要求:适龄人口减少,老龄化进程持续,劳动力平均年龄提高,流动人口比例高,退役军人规模扩大等,要求职业教育加快优化布局结构提高质量,拓展服务领域,扩大职业培训能力,扩大接纳能力。但当前职业教育高质量发展面临一系列现实挑战,包括专业布局结构调整迟缓,社会培训服务能力不足,老年群体教育服务有限,吸纳复转军人能力缩减等。为适应人口格局变化形势,职业教育应控制总体规模,优化专业布局结构,切实提高办学质量;调整办学重心,加大社会培训比重;鼓励开放办学,扩展老年教育功能;深化机制改革,探索区域制度创新;优化协同治理机制,探索多类主体统筹机制,推动自身形成与人口发展协调的高质量发展模式。

关键词 人口格局;职业教育;高质量发展

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)01-0027-08

实现中国式现代化的本质在于人的现代化。因此,人口是推进现代化进程的重要因素。我国人口基数大,总体规模超过现有发达国家人口的总和,同时伴随着出生率下降、老龄化加快、流动性比例高、退役军人规模扩大等趋势,使得中国式现代化的实现表现出前所未有的艰巨性和复杂性。党的二十届三中全会明确提出“以应对老龄化、少子化为重点完善人口发展战略,健全覆盖全人群、全生命周期的人口服务体系,促进人口高质量发展”的目标要求。职业教育既是现代教育体系中的有机组成部分,也是人口服务体系的重要组成部分,需要与人口发展相适应,形成与区域内人口结构、特点配套的职业教育体系。本研究旨在从人口宏观形势视角切入,深刻分析人口变化趋势及其对职业教育提出的现实挑战,继而提出职业教育未来发展的路向。

一、人口格局变化对职业教育的新要求

(一)适龄人口减少,要求职业教育加快优化布局结构、提高质量

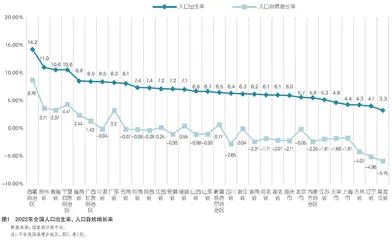

数据显示,全国教育适龄人口绝对数量持续下降,按照国际人口学界制定的少子化评定标准,我国人口发展已进入严重少子化阶段并向超少子化阶段趋近[1]。我国总和生育率继1992年跌破世代人口更替水平2.1之后,持续下降;人口出生率在2013-2023年持续下降,2018年降到10.86‰,跌破11‰的超少子化标准,2023年进一步降至6.39‰;人口自然增长率在2022年进入负增长,达到-0.6‰,2023年为-1.48‰。使得0~14岁少儿人口比例逐年递减,2006年开始低于20%,2023年进一步跌至16%。从区域情况来看,我国多数省区、直辖市的人口出生率和自然增长率均呈现较显著的下降趋势。根据国家统计局网站公布的数据,2022年区域人口出生率和人口自然增长率低于全国均值的地区涉及16个,主要分布在东北地区(辽宁、吉林、黑龙江)、东部地区(北京、上海、山东、江苏、浙江、天津)、中部地区(河北、山西、内蒙古、湖南、湖北)和西部地区(四川、重庆),见图1。这预示着我国教育适龄人口总量未来将呈现持续、快速和大幅减少趋势。

适龄人口的减少将对职业教育规模发展提出挑战。少子化趋势必将引发全社会关于教育分流机制和初中后学校类型设置的讨论:在当前普通教育资源相对丰富的前提下,是否坚持初中后分流?高中阶段学校办学形态如何多样化?这些问题逐渐成为全社会关注的现实问题。一方面,即使在保持目前的初中后分流制度和职普比大体相当政策不变的情况下,多数地区中高等职业院校的招生压力将会不可避免地逐年加大,竞争力相对较弱的学校和专业将面临生源少、招生难的境地,职业院校布局调整成为首要议题。另一方面,新出生人口规模下降使得区域产业尤其是与婴幼儿有关的产业逐渐萎缩,对技术技能人才的规模需求减少,要求职业教育专业布局随之调整。比如,婴幼儿护理、学前教育等相关专业应严格控制现有规模,谨慎审批新专业开设,局部地区甚至应适当缩减现有规模。同时,与新生人口有关产业的从业人员,比如幼儿园教师、学前培训机构人员等,其转岗现象可能激增,要求职业院校关注并开展面向此类群体的再就业培训服务,以缓解劳动力市场就业压力。

同时,少子化趋势也会为职业教育资源的精细化利用和人才培养质量提升带来机遇。国务院职业教育督导评估报告显示,我国中等职业教育普遍面临投入不足和基础设施不达标的现象,高职院校也普遍存在生师比超标、经费投入不足等问题。随着生源规模的逐步下降,这些影响办学质量的关键指标可能逐渐“被动”达标,但能否引发职业院校意愿投入更多精力和资源,从本质上提高专业建设质量、教学质量和就业质量,继续深化产教融合、校企合作,持续开展协同创新等问题值得关注。

(二)老龄化进程持续,要求职业教育拓展服务领域

人口老龄化是贯穿我国21世纪的基本国情,是在社会劳动生产方式从劳动密集型向知识密集型过渡阶段的特征,是伴随人口生育率下降、预期寿命延长等趋势出现的世界性的社会现象。根据联合国标准,一个国家在65岁以上老年人口占比达到14%时将进入深度老龄化阶段。我国自1999年进入老龄社会以来,老龄人口规模逐年提高。根据国家人口普查数据,2010-2020年,我国人口平均寿命由74.83岁增加到77.93岁,增长了3.1岁;2013-2023年,我国65岁以上年龄人口从13262万人增加到21676万人,增加了8414万人,65岁以上人口比重从9.7%上升到15.4%。预计到2050年前后,我国65岁以上人口将达到4.87亿人,约占总人口的1/3,老年人口数量和占总人口比例双双达到峰值[2]。从省域层面看,截至2022年我国达到深度老龄化阶段的省(区、直辖市)共有19个,老龄化位居全国第一的辽宁省甚至达到20.02%[3],见图2。

一方面,老龄化人口比重提高和人均寿命延长,将使家庭抚养老人压力变大,寻求外部养老服务支持的需求将愈加明显,进而带动老年医护、健康服务等产业发展,推动直接与老年群体接触的岗位需求逐步扩大。同时,养老产业上游端会产生一些新的岗位并呈现出快速增长趋势,比如老年康养设备、食品药品、老年旅游、养老金融、建筑适老化改造等。因此需要职业院校调整专业布局,积极增设面向养老服务产业链的相关专业和方向,扩大养老服务领域技术技能人才培养和培训规模。

另一方面,老龄人口的持续扩大,也将激发对社区教育、老年教育的需求。第七次人口普查结果显示,全国60岁及以上人口中,高中及以上文化程度的人口比重为13.90%,比2010年前提高了4.98个百分点[4],这类群体具有良好的学习能力,存在着巨大且多样化的教育和培训需求。同时,值得关注的是,初中以下学历的老年群体占绝大多数,这类群体在隔代教养、数字素养和健康素养等方面面临巨大挑战,亟须拓展老年教育服务资源供给。而目前全国范围内社区教育、老年教育资源相对有限,亟须有条件的院校尤其是师资相对充足的职业院校成为社区教育、老年教育的后备军,探索面向老年群体提供学历教育和专业培训服务,满足老年群体的学习需求。

(三)劳动力平均年龄提高,要求职业教育扩大职业培训能力

人口少子化和老龄化导致劳动力平均年龄不断提高,适龄劳动人口比例降低。根据《2023年中国人力资本报告》,1985-2021年,中国劳动力平均年龄已经从32.2岁上升到39.42岁,45~60岁人口比例由10%上升至24%。目前,全国劳动力最年长的三个省份已超过40岁,分别为黑龙江(41.17岁)、辽宁(40.76岁)和吉林(40.57岁)[5]。劳动力平均年龄提高,也是适龄劳动人口比例降低的一种反应。以辽宁省为例,截至2023年,全省16~59岁(含不满60周岁)劳动年龄人口规模为2498万人,比2015年的2989.4万人减少491.4万人,比重从2015年的68.21%下降为59.73%,年均劳动力人口下降61万人,下降比率为1.06%[6]。按此下降比率推算,到2035年,辽宁省的劳动年龄人口总量预计减少732万人,降至1766万人。

劳动人口规模持续下降和平均年龄提高对经济社会发展具有重要影响。一方面,人口规模下降将造成整个区域的生产力水平和经济活力下降,对于社会发展不利;另一方面,平均年龄的提高对于劳动者自身也提出更高要求,需要及时提供相应的职业培训,才能适应快速变化的产业技术升级速度,尽可能避免被技术迭代所替代而成为相对剩余人口。这就需要进一步坚持“职业教育与培训并重”,提高职业培训能力,积极面向行业企业,为在岗、转岗、下岗职工提供更加充分的在职培训、在职进修、转岗教育和培训等方面的服务,避免出现大比例、长周期的相对剩余人口。

(四)流动人口比例高,要求职业教育提供学历教育和培训

随着我国经济持续增长,产业结构发生迅速的大规模变化,城镇化速度加快,人口流动速率加快。2013-2023年,全国常住人口城镇化率由53.7%增长到66.16%,人口发生了大规模和快速的城乡际流动。根据第七次全国人口普查公报,与2010年第六次全国人口普查相比,2020年全国人户分离人口增长88.52%;市辖区内人户分离人口增长192.66%;流动人口增长69.73%。到2023年,我国完成全社会跨区域人员流动量612.5亿人次,同比增长30.9%。东部沿海地区珠三角、长三角、环渤海经济圈城市群经济快速发展,以广东、浙江、北京、上海、江苏等地为代表的一批省市一直是人口流动的主要目的地,而以安徽、河南、湖北、湖南、四川、广西、贵州等地为代表的中西部地区一直是人口净流出的地区[7]。

对于职业教育而言,人口流动带来了职业教育和培训需求的增长。就人口流入地而言,存在对农村转移劳动力的技术技能培训、能力鉴定、学历提升等多样化需求,以及随之而来的随迁子女学历教育需求,这就要求职业院校不断更新和调整招生策略,改革教学方案和教学手段、方式,以更好地满足流入人口的学习需求。同时,需要针对流动人口工作相对不稳定、学习时间碎片化等特点,建立弹性学制、学分银行等制度,利用互联网、大数据等技术手段创新教学资源共享和学习形式,使得流动人口无论身处何地都能享受到优质的教育和培训资源,有效降低学习门槛和学习成本,增强学习的便捷性和制度的灵活性,提高职业教育的可接受性和吸引力。

(五)退役军人规模增加,要求职业教育扩大接纳能力

退役军人是国家高度重视的人口群体。党的二十大报告从实现强国梦、强军梦的战略高度,对退役军人工作做出重要部署,就做好退役军人工作提出明确要求。我国现有东西南北中5个大战区,包括陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队等6个军种,现役部队超过200万人。每年的退役军人成为我国就业安置的重要群体。我国于2021年出台了首部关于退役军人的专门法律——《中华人民共和国退役军人保障法》,重点推动退役军人的就业和教育工作。2019-2021年间,实施高职扩招和职业技能提升三年行动,累计扩招413万人、培训8300多万人次[8],促进了退役军人群体的受教育水平和职业技能提升。

退役军人为高等职业院校拓宽定向订单培养、短期培训、职业技能鉴定等社会服务职能提供了优质生源。从职业基础来看,部队相关兵种与机械和电子装备操作维护、土木桥梁工程施工、网络通信架设、交通运输、医疗急救、抢险救灾、特种救援等行业对接紧密,且具有身体素质高,吃苦耐劳、忠诚正直等良好的职业品质,本身具有相当好的职业能力基础,退役后接受短期技术技能培训或通过相关职业技能鉴定即可在相关企业上岗。同时,从年龄来看,退役军人正值参加职业教育和培训的年龄段。按照《中华人民共和国兵役法》等制度要求,最低入伍年龄为17~18周岁,研究生的征集年龄为26周岁,士官退役年龄最低为30岁,因此复转军人主要年龄段为20~30岁之间,正适合接受高职、职业本科层次教育。此外,由于其来源于部队,成为了职业院校与退役军人管理部门开展订单培养、现代学徒制、现场工程师等培养模式的优质、稳定生源。据统计,2023年,共有26.7万名退役军人参加学历教育,14.8万人次参加技能培训,约39.4万名退役军人达成就业意向[9]。2022年起,广东省在全国率先开展退役军人现代学徒制专项试点工作,免除文化素质考核,由职业院校自主命题,实施职业技能考核,到2023年末已经录取退役军人4299名。这要求职业教育要实现与继续教育的协同发展,面向这类群体提供高质量的学历教育、技能培训、创新创业等服务,从而帮助复转军人提高就业创业能力,保障就业质量。