现代化视域下我国职教高地建设:实践成效和发展图景

作者: 朱秋月 陈佳雷

摘 要 部省共建职业教育创新发展高地是国家层面推动中国式职业教育现代化发展的重要策略安排和制度设计。运用Maxqda2020和Nvivo12plus软件对5个职教高地参与案例实施情况进行质性分析,构建出包含发展目标特色、社会职能特色、建设路径特色、师生培养特色、体制机制特色五个核心类属,较完整地呈现出当前高地建设实然样态。适应新质态模式下的高质量发展和推进中国式现代化进程,职教高地建设需要基于内生理论建构内生发展模式,为职教高地发展提供行动导向;坚持顶层制度的统筹擘画,分类指导职教高地发展的规划建设;推进国际职教资源整合与“出海”,探求职教高地内生发展的中国路径;强化产教联合体、共同体落地,驱动高地内生发展主体协同联动;积极融入数字化战略行动,深化职教高地内生发展模式的改革创新。

关键词 中国式现代化;部省共建;职教高地;职教体系

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)06-0045-08

一、研究缘起

全面建设社会主义现代化国家,大力发展新质生产力,推动地方区域经济高质量发展必须积极发挥社会全要素的共同作用。职教高地以部省合作整合职教各方要素赋能地方职教高质量发展为重要使命,既是解决教育发展不平衡矛盾的需要,亦是优化职业教育资源配置的必然要求。当前,我国职业教育的发展仍存在区域发展不均衡、办学质量不高、资源统筹不到位、适应能力不强、国际影响力不足等问题,迫切需要采用“职教高地”这一新思路、新手段、新内涵来推动全国职业教育的发展[1][2]。建设国家职业教育创新发展高地是新时代贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》的重要举措,以江西、山东、甘肃等为代表的整省推进职教高地和以深圳、温台、苏锡常等为代表的城市群职教高地,经过前期的尝试与探索,成效显著[3][4][5]。

部省共建职教高地任务既包括宏观层面的现代职教体系、“职教高考”等制度建设,也包括微观上的职业技能大赛、在线开放课程建设等内容[6][7]。基于此,要找准职教高地建设的实施落点:推进国家资历框架建设,深化职业教育内涵建设,加强职业教育政策供给,创新国际合作方式[8][9][10]。对于职教高地建设,需要强化政策效应,改善投入机制,推进关键改革,赋能类型属性[11][12]。

既有文献主要论述了职教高地的建设成效和推进策略,但在职教战略高地实践样态的全面呈现和困境揭示上,并未对其进行深入探讨。此外,已有研究多从提质培优计划背景论及职教高地建设,未将其融入当前推进中国式现代化建设的时代视野,且鲜有学者用质性研究方法进行全面梳理。鉴于此,本研究采用Maxqda2020和Nvivo12plus工具,着眼于中国式现代化时代背景下职教高地建设的担当与使命,综合考虑政策施行和区域分布因素,选取典型参与案例,并从质性研究和程序化扎根理论视角观照职教高地建设实然之境,探析职教高地发展积极态势与困囿。聚焦职教高地建设是促进区域经济高质量发展和推进现代职业教育体系建设的重要内容,亦是对中国式现代化教育强国建设的积极回应。

二、研究设计

(一)研究方法与工具

目前,关于职教高地建设的研究,多以理论研究为主,而对于影响因素的挖掘囿于对现有理论假设的依赖,突破已有理论论域而提出新的解释视角较少。与传统的研究方法相比,程序性扎根理论在资料的搜集、理论的建构和阐释角度上更具优势。因此,本研究采用程序性扎根理论研究方法,使用质性分析软件Maxqda2020和Nvivo12plus作为数据与资料编码和分析的工具。将收集到的33份文本资料,按来源类别全部导入软件中,并对每段文字进行编码和分类,分别形成母代码和子代码,最后利用子代码的统计数据功能得到各代码的分布、出现的频数和参考点累计文字覆盖率,以较客观的形式呈现职教高地建设的现状、成效及困囿,为对策建议提供现实考量。

(二)案例选取及整体情况

2020年是我国职教高地建设的元年,根据“东部提质培优,中部提质扩容,西部扩容提质”的方针,山东、甘肃、江西三个省份相继推出了“整省推进职业教育提质培优”的试点方案[13]。随后,教育部与江苏省人民政府联合发布《关于整体推进苏锡常都市圈职业教育改革创新打造高质量发展样板的实施意见》,截至2023年4月,全国有7个省份以“整省推进”,5个省份以“城市(群)”的形式进行职教高地的创建。

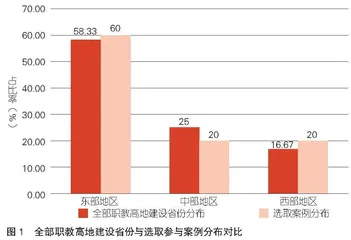

为保证研究资料的科学性和可获得性、丰富性及参与案例分布的地域合理性、代表性,选取山东、江苏、甘肃、江西、浙江5个省份为主要研究对象。在所选参与案例的区域分布上,5个省份(市)分别位于我国东、中、西三个地区,并涵盖了整省推进和以城市(集群)推进两种模式,其中东部地区省份3个,占60%;中部地区省份1个,占20%;西部地区省份1个,占20%,这从某种意义上反映了目前我国职教高地建设的地域不平衡性。从参与职教高地建设的地域综合布局来看,其中,西部地区2个省份,占16.67%;中部地区3个省份,占25%;东部地区7个省份,占58.33%。通过比较选取案例的区域占比与所有参与职教高地建设省份区域占比,可以看出选取职教高地建设省份与全部案例在区域分布上基本一致,见图1。

(三)典型案例的词云图分析

本研究主要通过对教育部官方网站政策、各省发布的建设文本、媒体报道以及相关学者研究论文,共33份文本进行分析。对其进行词云分析,Nvivo12plus软件可以通过“词频”功能查询词汇在样本中出现的频次,直观展示选取参与案例文本中词频使用情况,词云图中字号越大说明出现频次越多[14]。将文本导入,添加部分无语义词语至停用词后,得到的词云图如图2所示。选取参与案例中出现频次最多的两个词语是“职业”和“教育”,充分表明在职教高地的实施过程中实现中国式职业教育现代化是根本遵循。使用频次次之的词语是“发展”“建设”“技能”“学校”“企业”,说明学校专业教育与产业人才培养是职教高地建设的关键路径。紧随其后出现频次较高的词语是“政策”“改革”“专业”“培养”等,充分展示了“政策”和“改革”在职教高地建设过程中的基本遵循和导向作用,而“专业”和“培养”则进一步凸显了在建设过程中培养为中国式现代化服务的应用型技能人才的目标指向。“企业”与“教师”出现的频次大致相同,体现出二者在双元育人、校企合作过程中的同等重要地位。

(四)编码环节

在对文本进行编码之前,结合研究目标指向,进一步聚焦中国式现代化背景下职教高地建设的实然之境,剔除原始文本中摘要、背景、全文总结等内容,保留建设现状、实践路径或实践创新等直接相关内容。然后,使用Maxqda2020对文本进行编码。为减少编码过程中因研究者的主观认知偏向而对研究进程和结果产生的影响,两位研究者背对背进行编码,对不一致的编码进行分析,通过讨论形成共识。同时预留了两份文本对编码结果进行饱和度检验,饱和度检验为质性研究检验的常用形式,检查过程中未产生新的类属,说明逐级编码生成的结果通过了饱和度检验,因此编码具有较强的信度和效度[15]。具体编码步骤分为三个环节。

1.开放式编码环节

两名研究者以逐字逐句逐段的形式对文本数据进行编码,将具有明确行动措施、策略方法和实施结果的语句信息作为参考点,样本为政策文本、官方媒体报告和研究论文,文字表述精炼,概念化程度较高,且指向性明确。研究者以原始语句中的关键词或关键语句为基点,对参考点进行有效地辨析、聚类和范畴化,以此构建三级节点。对部分无法直接提取关键信息的文本,则进行概括性编码。本阶段共编制参考点920个,三级节点33个。

2.主轴编码环节

为了保证研究的准确性和减少研究者主观认知偏差,本研究对语义接近的三级节点进行了合并[16],且编码主要参考党的二十大报告中关于中国式现代化的内容(以下简称《报告》)和教育部专栏《各地人民政府关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》(以下简称《意见》),对三级节点进行辨析和整合[17]。研究人员根据《报告》和《意见》中的关键语句或关键词作为二级节点即主轴节点编码,对三级节点的内容进行辨析,进一步范畴化,整合到对应的二级节点中。此外,将无法归类于《意见》和《报告》的部分三级节点聚类到新建的二级节点中。在本阶段,共编制了11个二级节点。

3.选择性编码环节

根据职教高地实施过程中的枢纽环节,对二级节点进行范畴化归类,提取核心类属概念,形成一级节点,即核心节点如下:发展目标特色、社会职能特色、建设路径特色、师生培养特色、体制机制特色5个一级节点[18]。具体编码情况及参考点内容统计,见表1。

三、中国式现代化背景下职教高地建设的实践成效

职教高地是实现中国式职业教育现代化的重大制度设计,也是推进职业教育关键领域改革的创新举措。运用质性分析软件Maxqda2020对5个参与地区的建设文本进行编码,经分析得出中国式现代化背景下职教高地建设的实然之境:中国式现代化和发展愿景构成发展目标,是基点,发挥示范作用;地方经济和地方文化构成社会职能特色,是遵循,彰显支撑作用;产教融合、校企合作和高地建设内涵构成建设路径特色,是途径,推进协同育人;教师培养和学生培养构成师生培养特色,是基础,具有托底功能;顶层制度、制度探索和制度优化构成体制机制特色,是保障,推进体系建设[19]。由此构建中国式现代化背景下职教高地建设实然样态核心类属,见图3。

(一)发展目标特色:打造职教发展样板

增强职业教育的特色及适应性以支撑现代化发展仍需多方发力[20]。职教高地作为中央和地方共同打造的资源共享平台,在建设过程中关于发展样板等有关核心价值取向的参考点为79个,文字覆盖率332.60%,建立示范院校、示范企业等建设目标类的参考点在每个案例中均有涉及,凸显凝炼中国职教品牌特色、打造中国式职业教育发展样板在职教高地建设中的核心地位。同时,职业教育类型化模块涉及的节点累计11个,参考点文字累计覆盖率为40.90%,国际职教品牌累计参考点12个,文字覆盖率16.80%,节点数仅为6个,但是有关国际合作参考点数为26个。上述数据反映出参与案例意识到职教高地建设需深化国际合作,与国际标准接轨,但是在培养过程中如何实现办学目标与职教自身特色、中国式现代化背景和国际标准的相互支撑、融通与促进,还缺少细致化的描述和实践性经验。最后涉及职业教育信息化的累计参考点17个,说明职教高地在建设过程中相关利益主体对职业教育信息化发展尚未形成完全统一的科学认知。

(二)社会职能特色:提升地域经济适应性

通过部省共建形式,厘清部、省、市支持政策清单和工作任务清单,最大限度地结合中国式现代化目标和区域社会特色推进政策落地。部省共建职教高地是以双方充分沟通和紧密合作为基础,对标《国家职业教育改革实施方案》,结合区域经济特点,对政策和任务进行详细梳理,制定符合地方特色的方案。关于服务地方发展的参考点累计达61个,参考点文字累计覆盖率为148.10%,所有案例中均有一段文字单独描述服务地方特色产业的相关举措,呈现出对地方发展的关注。其中,关于传统工艺、“一带一路”共建、红色资源等与本土特色有关内容的参考点为45个,数量最多,表明在职教高地建设过程中,国家层面十分重视职业教育与区域特色文化相融合,强调服务区域经济高质量发展。整体上,各省份、区域主动对接产业发展、技术进步和流程再造,设计了相对个性化的课程设置机制,建设富有民族特色的实训基地,修订开发具有地方特色的实习实训标准、专业教学标准、课程设置标准、实训基地建设标准等。此外,关于新型农民、职业技能培训等与带动地方经济发展、乡村振兴、共同富裕模块有关的参考点共56个,表明多数参与案例将落实促进地方经济可持续发展、实现中国式经济现代化发展作为重要亮点,强调服务地方经济发展、对接地方特色产业、传承非遗技术等,明确职业教育与经济齐发展的双重任务。地方特色产业岗位、本土产业人才培养成为职教高地的重要标志。

(三)建设路径特色:赋能校企深度合作

产教融合、校企合作是提升职教高地复合型技术技能人才培养效度的核心。通过对产教融合这一节点分析发现,所有案例均明确强调将教育教学要素与企业生产要素结合,按产业需求设置专业以实现产教资源的有机耦合。可见,上述内容是职教高地建设的关键路径。三级节点中最高的节点为校企合作,参考点累计达55个,累计文字覆盖率148.40%。在校企合作、双元育人过程中,严格遴选产教融合试点地区,建设智能化实训基地,重视对学生技术技能实践的评鉴,多以职业体验为基础,做好职业启蒙工作。相较之前的职教培养方案,高地建设更加强调双元育人和产教融合,职教高地建设的培养方案更具时代化、个性化、精准化,其中较多关注到对接新兴岗位、服务学生个性发展和提升职业技能等内容。5个参与案例地区对课程设置予以重点论述,校企双方共同制定课程标准,企业通过提供技术改造升级服务与新兴产业需求动向的方式促进课程开发,学校以技术人才输送等形式对行业企业进行反哺,实现二者双向良性互动。相较于建设路径模块前三个三级节点,建设内涵这一节点对应的参考点数、参考点文字覆盖率均为最低,反映出高地建设在对于如何深化职业教育内涵建设、扩容优质资源等方面还处于初步探索期,关注度不高。在建设路径这一核心类属中,产教融合、校企合作参考点累计达103个,参考点文字累计覆盖率达277.30%,凸显了各职教高地建设参与区域对于产教融合、协同培养的重视度、参与度、投入度,进一步说明促进产教深度融合与发展,是中国职业教育现代化建设培养高素质技术技能人才的必由之路。