分类招生背景下高职院校学生就读体验差异及其成因

作者: 夏晓飞

摘 要 以高职院校N校软件技术专业2022级学生为样本,通过半结构化访谈,探究不同招生类型学生就读体验差异及成因。研究发现,在认同感方面,职教高考学生职业教育认同度高,源于经验累积;提前招生学生呈现工具理性认同特征;普通高考学生属于多被动接纳。在学校认同上,提前招生学生属于主动建构,职教高考学生属于路径依赖,普通高考学生属于被动接受。学历层次认同中,三类学生均有焦虑,应对策略各异。其成因主要包括学校支撑体系适配性差、课程设置不合理、教学师资失衡、学校设施管理滞后及学生个体发展目标模糊等。为此,建议通过加大职业教育投入、打造“金师”队伍、创新人才培养模式、优化课程体系和教学内容、引导学生合理规划职业生涯以提升高职教育质量,满足学生发展需求。

关键词 分类招生;高职院校;学生就读体验;半结构化访谈

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)08-0048-07

2019年,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,明确要求要建立高等职业教育分类考试制度。分类考试制度改革不仅满足了学生提升学历的需求,也有助于促进人才的精准选拔。进入教育强国建设阶段,教育内涵建设成为改革的核心方向。在此背景下,学生的就读体验成为衡量办学质量的关键指标。本研究以N校软件技术专业为例,对高职学生的就读体验进行调研,以探讨分类招生模式与人才培养模式的匹配性。

一、研究设计

(一)研究对象选取

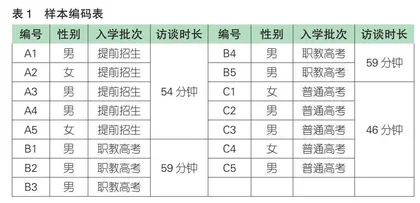

本研究选取高职院校N校2022级软件技术专业学生作为研究对象,通过专业辅导员在班级QQ群发布志愿者招募公告,最终确定15名(男性11人、女性4人)自主报名学生构成研究样本。样本依据不同入学渠道等比例选取,包含提前招生、职教高考、普通高考三类生源各5人,见表1,该抽样设计旨在系统考查多元化招生制度下的学生群体特征。本研究采用半结构化访谈的方式,为了增加访谈效果,避免教师身份对学生回答时的影响,通过小组访谈的形式,按照招生批次5人一组进行集体访谈,每组访谈时长为40~60分钟。征得访谈者的同意后进行录音。

(二)访谈提纲编制

借鉴前人研究对就读体验的概念界定,本研究将就读体验定义为学生在大学就读期间与大学环境中的人、事、物进行互动过程中所产生的认知和体验,包括课堂教学体验、课外活动体验、实践教学体验和网络课程体验四个方面。就读体验涵盖了学生在校的学习生活经历以及他们的就读态度,包括对学习参与和产出的感受、参与社团活动和社会服务的体验、与同学和师生之间的关系以及对学校管理的满意度等多个方面。访谈内容主要围绕认同、自我效能、学校支撑、学习投入进行选择式编码,主轴式编码主要围绕职业教育认同、学校认同、学历层次认同、未来发展、学生就读体验、自我效能等维度设计问题。对访谈录音进行转录、整理后,采用Nvivo软件编制访谈编码表,如表2所示。

二、不同招生类型学生认同感和自我效能感差异分析

(一)不同招生类型学生认同差异明显

“认同”一词最早由心理学家弗洛伊德(Freud)提出,他将认同界定为个体模仿群体并最终内化为自身行为模式的心理过程,强调认同是通过接受、模仿在感情上和心理上趋同的过程[1]。本研究将认同界定为学生对所接受的职业教育、所授予的学历层次、所就读的学校以及所学专业在内心里认为它有价值、有意义,并能够从中找到乐趣[2],包括职业教育认同、学校认同和学历层次认同。分类招生政策的实施,促使考生选择适合自己的升学渠道,选择同一种升学渠道的群体在高职院校学习过程中会呈现出类似的群体特征,这种群体特征差异会直接反映在学生的认同感差异上。

1.职业教育认同:类型教育属性下的学生认知与情感构建

作为现代教育体系的重要类型,职业教育的认同构建关乎其作为独立教育形态的社会合法性根基。从社会认知理论视角看,职业教育认同不仅是学生对职业教育制度属性的理性判断(如类型特征、发展定位),更包含对其价值内核(技术技能传承、工匠精神培育)的情感内化。这种认同既是个体选择职业教育的行为动因,亦是职业教育高质量发展的内生动力,其强弱直接映射政策目标与实践成效的耦合程度。

基于深度访谈资料的类属分析发现,职业教育认同呈现显著的群体分化特征,见表3。提前招生学生的认同则呈现“工具理性”特征。他们通过成本—收益分析,将职业教育视为规避传统升学竞争风险、实现高质量就业的策略选择。例如,A1表示:“即便达到本科线,热门专业竞争激烈,而职业教育能提供明确的技能认证和就业通道。掌握一技之长比泛化学术训练更具现实优势。”此类选择本质上是风险社会中个体对教育回报率的理性计算,其认同建立在对职业教育工具价值的阶段性认可上,但尚未完全内化为价值认同。

职教高考学生普遍表现出高认同度,其认知逻辑具有鲜明的“经验累积性”。这类学生在中考分流阶段主动选择职业教育,并通过三年中职教育形成对专业领域、行业生态及职业路径的系统认知。例如,B3在访谈中强调:“中职阶段的学习让我提前掌握专业知识、了解行业动态,甚至参与全国职业院校技能大赛,这种实践导向的教育模式让我对职业教育的价值深信不疑。”

普通高考学生的认同度最低,其话语中弥漫着“被动接纳”的叙事基调。这类学生多因高考失利被迫进入职业教育体系,将高职院校视为“学术竞争失败者的收容所”。C4的表述折射出强烈的认知失调:“高考成绩不理想,我只能选择高职。这并非我的初衷,也不愿过多提及。”此类群体对职业教育的疏离感,实质暴露出现行教育分流机制中“普职等值”理念的实践困境——当职业教育仍被默认为“次优选择”时,制度层面的“类型平等”难以消解个体层面的“层级焦虑”。

2.学校认同:制度约束与主体选择的双重形塑机制

有研究指出,大学生学校认同是高校的一种重要社会资本,在提高大学凝聚力、实现大学的办学目标、建构和谐校园上具有不可替代的作用[3]。学校认同作为学生与教育机构间价值互构的动态过程,本质上是制度性力量与个体能动性交互作用的结果。这种认同不仅涵盖学生对管理效能、教学质量和校园文化的多维评价,还更深层次地反映其对学校符号资本(如社会声誉、文化传统)的内化程度。基于社会认同理论,当学生将学校身份纳入自我概念体系并产生积极情感依附时,即形成“我们感”(We-ness),其外显为对学校事务的参与热情、社会交往中的身份宣示以及教育成果的价值认同。

本研究采用志愿填报自主性与推荐意愿双维度观测框架,通过深度访谈揭示不同升学路径学生的认同差异,见表4。数据显示,提前招生群体呈现显著的“主动建构型认同”。因其在制度设计中享有全省89所高职院校的单向选择权,其决策过程本质是院校特质与个人诉求的精准匹配。例如,A5提出:“学校教学质量、专业特色与我的职业规划高度契合,校园文化更促进志同道合者的联结。”此类学生通过参与招生宣讲等仪式性活动强化身份归属,形成了主体认同的良性循环。

职教高考学生的认同呈现“路径依赖型”特征。受职教体系纵向贯通政策的引导,其志愿填报集中于两所目标院校,表现出对既有教育轨迹的延续性依赖。B4的叙述揭示其认同的辩证性:“学校专业优势明显,但职教高考竞争激烈,录取结果实属不易。”这种既肯定院校特色又隐含竞争压力的复杂心态,折射出职业教育“类型化”改革进程中,制度承诺(如升学通道拓宽)与学生实际体验间的结构性张力。

普通高考学生普遍陷入“被动接受型认同”的困境。在“本科优先”的文化脚本下,其选择逻辑受“3+2”分段培养项目的工具理性驱动,将高职教育降格为学历补救手段。C1的挫败感极具代表性:“若有机会重选,定会全力冲刺本科。”这种将学校身份与“高考失利”符号捆绑的认知模式,导致其社交实践中刻意回避院校身份提及,形成“制度性污名—认同回避”的恶性循环。

3.学历层次认同:结构性困境与个体应对策略

在冲突论视野中,教育是社会阶层再生产的工具,对阶层流动起着阻碍作用。与其他任何东西相比,学校能更好地促进既定秩序的再生产,因为学校能更好地掩饰其所发挥的功能[4]。因此,在我国转型时期的劳动力市场,分割性收益、户籍以及家庭背景、学历等资本在大学毕业生求职过程中发挥着越来越重要的作用[5]。学历认同作为教育分层体系中的核心议题,其建构过程深受学历贬值、学历歧视与学历泛化三重结构性压力的形塑。在高等教育大众化与劳动力市场筛选机制的双重作用下,学历的符号资本属性被不断强化,而专科学历层次正面临前所未有的认同危机。这种危机不仅源于学历层级化带来的就业壁垒,也更深层次地反映了社会对技术技能型人才的价值评判偏差。

基于深度访谈资料的质性分析,发现三类学生群体普遍存在学历焦虑,其表现形式与应对策略呈现显著差异,见表5。提前招生学生表现出“能力本位”的认同重构倾向,试图通过综合素质提升弥补学历劣势。A2的陈述揭示了这种策略性认同:“专业技能与综合素质并重是职业发展的双翼,但学历始终是不可逾越的‘门槛’。”

职教高考学生则采取“证书积累”的防御性策略,通过考取高含金量技能证书获得替代性竞争优势。例如,B1表示:“技能证书是技术能力的权威认证,希望用人单位能超越学历偏见,重视实际能力。”这种策略性选择实质是对“学历—能力”二元对立认知框架的被动适应,其有效性取决于劳动力市场对技术技能认证体系的认可程度。

普通高考学生的应对策略更具“学历补救”的特征,将专升本考试视为突破学历天花板的核心路径。C5的表述揭示了制度性焦虑:“即便就读‘双高’院校,专科学历在就业市场仍处于劣势,必须通过学历提升实现职业突围。”

(二)不同招生类型学生自我效能感差异

1977年,班杜拉首先提出自我效能感的概念,是指个体应对和处理环境事件的有效性,通过个体的选择过程、思维过程、动机过程、身心反应过程实现主体的作用。美国学者菲什拜因(Fishbein)和阿耶兹(Ajzen)在1975年提出的理性行为理论中认为,个体的行为在某种程度上可以由行为意向合理地推断,而个体的行为意向又是由对行为的态度和主观准则决定的。本次访谈主要从行为选择、态度以及情绪三个维度进行。三类学生的自我效能又受到认同感和学习目标的两个因素的双重干扰,自我效能干预直接影响结果变量就读体验的输出。

1.行为选择:制度约束与主体决策的交互影响

三类学生的行为选择模式深刻反映了教育分流制度与个体决策能力的交互作用。

提前招生学生展现出显著的“理性选择”特征,其决策过程基于对院校资源、专业实力与个人定位的系统评估。A2的陈述揭示了其策略性思维:“尽管多所院校提供免笔试机会,但通过综合比较,我最终选择N校。”这种选择是个体在信息不完全条件下,个体通过权衡比较实现决策优化。

普通高考学生的行为选择则呈现“被动适应”的特征,其决策多受外部因素的驱动(如高考分数、朋辈建议),缺乏对自身优势与政策资源的系统性认知。例如,C1表示:“高考失利后,在他人推荐下仓促选择N校,未充分考量个人兴趣与职业规划。”这种选择模式暴露了传统升学路径下学生决策能力的结构性缺失。

职教高考学生的选择行为具有“目标导向性”,其决策建立在对职业教育体系与技能提升路径的清晰认知上。B1的经历印证了这一点:“通过技能大赛接触N校,深入了解其专业实力后坚定报考。”这种选择逻辑体现了个体通过实践参与建构对教育机会的认知与选择。

2.态度:认同差异与行动效能的关联机制

经典态度—行为研究理论指出,个体意愿及行为决策往往受到个体对该事物的态度评价和个人信念等因素的影响[6]。态度作为认知与行为的桥梁,其效能差异深刻影响学生的学习投入与发展轨迹。提前招生学生展现出“计划导向”的态度特征,其行动效能源于对教育选择的深度认同与目标承诺。A2的规划性表述:“从录取起便制定学习计划与目标,并逐步落实”,即高自我效能感驱动个体制定并执行长期目标。

普通高考学生的态度呈现“分化性”的特征,部分学生通过“自我救赎”式努力(如备考专升本)重构发展路径,而另一部分则陷入“高考失利”的心理阴影,表现出行动惰性。C5表示:“专注英语四级与专业课学习,为转本做准备。”这种分化反映了个体在追求成功与避免失败间的心理博弈。

职教高考学生的态度则表现出“认知—行为脱节”特征,其学习投入与心理预期存在显著落差。例如,B1表示:“本以为毕业容易,但高数重修未过,需引起重视。”这种脱节揭示了计划行为理论中的“意图—行为鸿沟”,即便个体对目标有清晰认知,仍可能因执行能力不足导致目标偏离。