职业教育新形态教材的主要特征、实践审视与开发策略

作者: 师慧丽 钱旭华 刘铖玉

作者简介

师慧丽(1965- ),女,同济大学职业技术教育学院副教授,博士,研究方向:职业技术教育(上海,200092);钱旭华(1969- ),女,上海市经济管理学校副校长,高级讲师,研究方向:职业教育课程教育与教学管理;刘诚玉,同济大学职业技术教育学院研究生

基金项目

2021年度国家社科基金教育学国家一般项目“中国智能制造产业复合型技术技能人才产教共育机理研究”(BJA210093),主持人:彭贤杰

摘 要 “教材形态”是教材作为一种教学中介的外在形态与内在形态的表征形式,教材形态变化引领着课程教学的变革,进而影响着教育的高质量发展。职业教育新形态教材具有内容选择的职业情境性、编写体例的工作过程性、知技更新的及时性、学习内容的丰富性和学习环境的可交互性等特征。新形态教材开发实践中,存在教材定位偏离起点、教材质量参差不齐、开发团队水平不高等问题。职业教育新形态教材的开发策略为:回归培养“完整人”的逻辑起点;完善教材开发团队的运行机制;践行工作过程系统化编写体例;导入学习情境化模块单元。

关键词 职业教育;新形态教材;教材开发;教材形态

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)05-0018-06

“教材是指依据教学大纲和教学实际需要为教师、学生选编的教科书、讲义、讲授提纲、参考书目、图片、教学影片、唱片、录音、录像以及计算机软件等”[1]。“教材形态”指的是教材作为一种教学中介的外在形态与内在形态的表征形式。教材的外在形态即教材作为一种产品的存在方式,如数字教材、纸质教材;教材的内在形态则是其内容表征形式,如教材的内容、内容的组织和呈现方式,它反映了教材编写者的课程观、教学观、学习观,是决定教材质量的关键。职业教育教材是职业教育类型教育特征的重要体现,教材形态变化引领并促进着职业教育课程教学的变革,影响着职业教育高质量发展。2019年国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》(以下简称“职教20条”)提出,“及时将新技术、新工艺、新规范纳入教学标准和教学内容”“建设一大批校企‘双元’合作开发的国家规划教材,倡导使用新型活页式、工作手册式教材并配套开发信息化资源”。2020年,教育部等九部门又印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》,要求“根据职业学校学生特点创新教材形态,推行科学严谨、深入浅出、图文并茂、形式多样的活页式、工作手册式、融媒体教材”。2021年,教育部印发了《“十四五”职业教育规划教材建设实施方案》,指出“十四五”期间教材建设应加强职业教育类型特征,要求教材编写以真实生产项目、典型工作任务、案例等为载体,开展“岗课赛证”融通教材建设,并再次提出开发活页式、工作手册式等新形态教材的目标。在此背景之下,如何开发新形态教材成为当前亟待深入研究和探索的问题。

一、职业教育新形态教材的概念内涵

(一)新形态教材的概念内涵

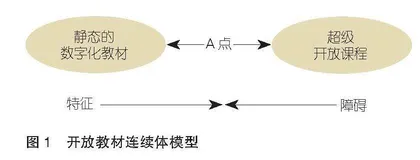

关于新形态教材的概念,国内外学者有过诸多探讨。美国学者吉亚·弗莱登博格和加里·W.马特金认为新形态教材是一种开放动态的连续体[2],见图1。它的一端,是一本物理形态的教材,被简单地数字化并放到网络上,人们都可以看到;另一端,是由授课视频、教材文本、学习资源、考评环节等构成的一个超级开放课程的集合。从左到右,教材的动态性、交互性等逐渐加强。动态性、交互性特征越强,对基础配套设施的要求越高,遇到的障碍也越多。当双方力量均衡时,教材形态保持暂时稳定,暂时停留在A点附近;如果障碍被克服,新形态教材的特征会继续向右推进;如果障碍力量太大,会出现暂时向左的倒退。在相当长的一段时期内,新形态教材将在这两种力量的较量中处于一种动态发展状态。

国内学者对新形态教材概念的研究,经历了电子教材、一体化教材和全媒体数字教材三个阶段。早期认为的电子教材就是简单地将纸本教材以PDF等静态的格式放到网络上。随后出现了一体化教材,即以纸质教材为核心,依托在线平台搭建课程资源,通过云端联结在线课程和课堂教学,构建起纸质教材、在线课程、混合式学习“三位一体”的一体化教材[3]。目前,有学者提出了由教材内容、阅读软件、电子阅读终端3个核心要素构成的全媒体数字教材[4]。

总之,关于新形态教材的概念,目前学界尚未达成共识。随着数智化技术的进一步发展和应用,新形态教材的概念、特征及功能一定会发生新的变革,且将在相当长的时期内处于动态变化中。

(二)职业教育新形态教材的概念内涵

国内职业教育新形态教材概念的提出,源于国家职业教育类型教育地位的确立以及职业教育高质量发展系列政策文件的推动。例如,如“职教20条”就提出建设“活页式、工作手册式、融媒体教材”。借鉴西方职业教育课程改革的理念和经验,通过定性分析、演绎推理,基于政策文本,不少学者对职业教育新形态教材进行了研究。在概念内涵方面,有学者提出,新形态教材是以职业能力清单为基础,根据典型工作任务和工作过程设计的一系列模块化学习任务的综合体[5]。也有学者认为,新形态教材是能落实立德树人根本任务、采用功能系统化的活页装订方式、基于行动导向与学习成果导向进行教学设计、构建融媒体的信息化资源、以学生为中心组织教材内容、教材内容源于企业高于企业”六大基本特征的教材[6]。

职业教育新形态教材的呈现形式有“活页式”“工作手册式”和“融媒体教材”。在外在形态上,活页式教材具有更强的灵活性,教材内容可随时更换、灵活组装、个性化装订等[7],主要指向教材的外部形态。工作手册式教材是将企业典型工作任务中的工作程序、技术标准、规范要求作为主要内容,以此形成教材的中观、微观体例结构,是一种基于职业岗位、适合行动导向的教材结构和内容呈现形式[8],指向教材的“内部形态”。融媒体教材就是重构教材的内、外部形态,将传统纸质媒体与新兴数字媒体相融合的新形态教材[9]。

二、职业教育新形态教材的主要特征

职业教育新形态教材的内、外部形态呈现出许多异于传统纸质教材的特征,具体体现在内容选择的职业情境性、体例结构的应用性、知识和技能更新的及时性、学习内容的丰富性和学习环境的可交互性等。

(一)内容选择的职业情境性

职业教育新形态教材建设虽包括设计、编写、印刷、发行、管理、使用及质评多个维度,但知识及组织是教材的核心[10]。职业教育是类型教育,其培养的是技术技能人才。在职业领域,技术技能的展开取决于工作世界的组织形式及劳动方式,技术展开和习得的过程是基于具体工作任务的“实体技术、规范技术和过程技术”综合运用的过程[11]。作为目标实现的载体,教材引导学习过程与工作过程一致是其必备的特征之一。因此,新形态教材的内容选择要突破传统的承载具有普遍意义的技术原理,按知识结构的逻辑顺序编排的体例和框架,指向集实体技术、规范技术和过程技术为一体的真实生产项目、典型工作任务、案例等的职业情境,以完成工作任务的过程/工艺流程为主线,选择相应的理论知识、方法和技术,并经过整合、凝练使其具备完整的结构,以满足培养学生快速适应变化职业岗位需要的逻辑思维、技术技能。

(二)编写体例的工作过程性

教材的体例是学校教学活动展开的主要依据,学校学习场域内技术、技能形成的活动主要依赖于教材教学内容的组织。传统的职业教育教材承载的是静态的概念、原理、程序性知识等,并按照学科知识的逻辑顺序进行组织,由其引发的学习活动只能指向对具有普遍意义的技术原理等的理解和存储,难以实现综合职业能力培养的职业教育教学目标。2021年12月,教育部办公厅印发的《“十四五”职业教育规划教材建设实施方案》明确提出,“专业课程教材应以真实生产项目、典型工作任务等为载体,体现产业发展的新技术、新工艺、新规范、新标准等”要求。这明确了职业教育教材要探索创新编写体例,从传统的学科逻辑向工作过程逻辑转变的方向。

所谓工作过程,是指工作主体通过心理机制和行为机制协调运行的在时间维度上序列化的改造事物的活动[12]。项目或者典型工作任务是工作过程的有效载体,以项目或者典型工作任务作为教材单元模块,并基于职业工作过程的顺序加以组织,是新形态教材的又一重要特征。单元模块内的内容包括项目(典型工作任务)描述、项目要求、学习目标和学习载体;职业活动、职业知识与技能、任务测评以及学习成果评价。单元内部内容的组成,应呈现工作过程系统化特征,即基于项目任务完成的工作过程,组织相应的不同形态的技术、技术知识及相关的支撑材料。

(三)知识与技能更新的及时性

职业教育是与经济社会发展联系最为密切的教育类型,必须及时调整教学内容和内容呈现方式,以对接经济社会发展趋势和市场需求[13]。传统纸质教材时代,从编写、修订、印刷、出版发行到最后把教材发给学生,一般要1年以上的时间,且更新的内容和频率还会因区域产业发展的差异而有所不同。这样的新编、修订模式和出版速度无法适应快速变化的职业世界对职业教育的需要。新形态教材的活页性、融媒体形态可以随时对电子文本进行修订,及时纳入新工艺、新技术、新标准,并以最快的速度呈现给学生,弥补了纸质教材内容滞后性的缺陷。在教材内容动态更新的过程中,要尽可能维持教材结构的稳定性,做到对内容进行更新而不破坏教材的结构;同时,切忌新知识引入的随意性,如果随意引入新知识,可能造成教材信息量过大或与原有教材结构整合困难,致使教材知识冗余,进而影响教材功能发挥。

(四)学习内容的丰富性

无论是在活页教材或者手册教材中嵌入二维码还是在数字教材中加入各种链接,融媒体新形态教材均能“为学生提供传统纸本教材以外的立体化、多样化的延伸电子资源,弥补了纸质教材版面有限、传播模式单一的不足”[14]。新形态教材为学生提供了丰富的学习资源,能够使学生获得全新的学习体验,有效支撑了行动导向的学习,促使职业能力的生成,提高学习效率。例如,基于AR和VR技术搭建的虚拟仿真教学、实训场景,可以引领学生轻松游走于职业场景,给学生带来沉浸式的学习体验,使学生经历“真实”且安全的实操训练。同时,数字化又使得个性化学习成为每个学生的标配,激发学习者的兴趣。毋庸讳言,为了应对数字化时代知识和技能更新过快的问题,新形态教材会链接尽可能多的信息资源,以开阔学生视野,但这就会造成学生不得不面对海量知识信息,使学生陷入选择困境。因此,培养学生获取知技的方法能力以及甄别、评价和利用信息资源的能力,也将成为职业教育重要的教学目标之一。

(五)学习环境的可交互性

与纸质教材文本相比,新形态教材编写体例呈现出工作过程系统化的特征,并基于工作过程的逻辑顺序,以文字、图片、数字化媒体资源等形态呈现教学内容,这样就为学生建构了一个数字化的学习环境。数字化学习环境可以为学生提供友好的、沉浸式的工作情境模拟和职业岗位活动体验,能有效支持学生学习,实现学习者与教材内容之间友好的人机交互和师生、生生间在线或离线人际交互”[15]。这与当前职业教育教学改革要求的以学生中心、学习过程与工作过程有效契合、能高效解决行动导向学习各环节存在的疑难问题,进而形成职业岗位需要的专业能力、方法能力和社会能力。

当人类社会进入高度智能化阶段以后,数智能化教材将促使教师由现在的课堂教学的主宰者变成教学的组织者、引导者或指导者。诚然,融媒体新形态教材的交互式性可以打破学生和教材知识之间的单一信息流动,为学生学习提供了可能性,但也极易造成“超级注意力”(hyper attention)渐强和“深度注意力”(deep attention)不断式微的现象。所谓“深度注意力是注意力长时间集中于单一目标之上,其间忽视外界刺激,偏好单一信息流动,在维持聚焦时间上表现出高度忍耐力。超级注意力的特点是焦点在多个任务间不停跳转,偏好多重信息流动,追求强刺激水平,对单调沉闷的忍耐性极低[16]。数字化环境中,学生逐渐习惯了超级注意力模式,遇到困难和问题,直接到网上求助,在交互式数字学习环境里快速求得答案,学生缺乏深度思考,致使深度理解的高阶学习难以发生。因此,避免数字化学习环境中超级注意力模式带来的消极影响,将成为新形态教材研究的一个重要课题。