数字化转型视域下职业教育信息化效果评估

作者: 黄旭中 安妮 向蓉

作者简介

黄旭中(1992- ),男,湖北工业大学讲师,教育学博士,研究方向:职业教育,教育经济与政策(武汉,430068);安妮(1997- ),女,湖北工业大学硕士研究生,研究方向:职业教育;向蓉,湖北工业大学

基金项目

湖北省教育厅科学技术研究项目“高质量发展背景下湖北省高职院校办学效率测算及影响因素研究”(Q20211409),主持人:黄旭中;湖北工业大学2020年度博士科研启动基金项目“义务教育均衡发展背景下教师‘县管校聘’政策评估研究”(BSQD2020114),主持人:黄旭中;2022年度湖北省高等学校哲学社会科学研究重大项目“产教融合视域下职业教育适应性发展的实践路径”(ZD101),主持人:马丹

摘 要 在职业教育数字化转型和就业优先发展战略的时代背景下,探究教育信息化与高职院校就业质量的关系具有重要意义。基于湖北省59所高职院校的面板数据,通过分析发现:教育信息化总体上有利于提升就业质量,但信息化基础设施、教育资源和教学应用的具体影响差异悬殊。夏普利值分解发现,随着教育信息化投入逐年增加,其对就业质量的贡献度却持续下降,应用低效问题不容小觑。对此,职业教育数字化转型要回归教育发展本源,以教育发展作为衡量标准,从数字基础设施、师生数字素养、数字技术创新应用和调查评估研究等方面审慎推动职业教育数字化转型和就业质量提升,促进职业教育高质量发展。

关键词 数字化转型;职业教育信息化;效果评价;高职院校;实证研究

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)09-0039-08

一、问题提出

随着大数据、虚拟现实、人工智能等新型数字技术的诞生与成熟,教育信息化发展已迈入数字化转型新阶段,加强数字基础设施建设、开发应用数字资源和培养数字技能人才正在成为世界各国职业教育发展的新方向。实际上,20世纪至今,我国政府持续重视职业教育信息化发展,在基础设施建设、经费保障、资源开发、虚拟仿真实训基地建设等方面取得较大进展[1]。为进一步深化职业教育信息化发展,促进职业教育与数字技术的深度融合,2022年3月,教育部职业教育与成人教育司提出要推进职业教育与继续教育数字化升级,打造职业教育数字化“1+5”体系。同年10月,党的二十大报告再次强调要推进教育数字化,建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。这为职业教育数字化转型发展奠定政策基础。在此背景下,关于数字化转型的学术成果层出不穷,围绕人才培养模式、在线教学模式、智慧课堂建设、智能生态系统等方面[2],为职业教育数字化转型提供理论与实践指导。

马尔库塞曾说过:技术是一把双刃剑,作为工具,既可以增强人的力量,也可以加剧人的软弱性[3]。ChatGPT作为一种生成性人工智能技术,能根据用户的提问生成准确、完整的文本,群体间的知识鸿沟得以消解,但也存在教育异化、教学同质化以及主体性丧失等危机[4]。科林格里奇困境也表明,任何技术都存在发明早期无法认识到的不良后果,不宜盲目乐观地接受新技术。换言之,在职业教育数字化转型的时代背景下,我们不得不思考一个重要问题:信息技术在职业教育实践中究竟产生了何种实际影响?取得了怎样的成效?又存在什么问题?回应这些问题变得更为重要。

审视我国教育信息化发展历程可以发现,我国教育信息化发展潜藏着一种技术决定论思想,职业教育领域也是如此。技术决定论认为,人是客体,技术是主体,技术决定人的发展[5],即把信息技术的更新迭代当作教育的发展,把信息技术的应用等同于教育事业的进步,忽视了信息技术在教育生态中应用的复杂性和不确定性。理论上,信息技术与教育教学融合拥有突破时空界限、共享优质教育资源、促进个性化学习等诸多优势。但实践表明,教育信息化发展也存在资源供需错配和适用性不足[6]、信息化教学应用模式单一[7]、学生学习效率低下、教师教学能力受限[8]等问题。从学理上看,教育生产函数表明,教育投入不等于教育产出,教育信息化只是影响教育产出的众多因素之一[9],基础教育领域的实证研究也证明教育信息化与教育产出并非简单的线性关系[10]。笔者通过田野调查也发现,部分高职院校仍存在信息技术与人才培养“两张皮”的现象,其对高职教育发展的真实影响有待考证。

人的发展才是教育的基本目的和基本功能[11],职业教育信息化发展也应当回归教育本源,而不只是信息技术的更新迭代。一般而言,教育对人的发展价值结构可以分为元价值、工具性价值和消费性价值三类[12]。其中,工具性价值体现为培养人的生产劳动能力,这与职业教育的办学定位相吻合,促进更加充分、更高质量的就业是职业教育的历史使命。数据显示,我国高职应届毕业生就业率已超过90%,专业对口就业率稳定在70%以上,基本实现“好就业”目标[13],但在“就好业”目标上仍存在待遇差、就业满意度低、流动性高等问题[14],高职院校①就业质量亟待提升。鉴于此,本文拟借鉴教育生产函数理论,以湖北省59所高职院校为研究对象,利用面板数据回归、夏普利值分解法实证探讨高职院校教育信息化对就业质量的影响,深入挖掘教育信息化与就业质量的内在关联,反思教育信息化发展存在的问题与不足,以期推动高职院校教育信息化内涵式发展和数字化转型,助力更高质量的就业。

二、文献综述

(一)职业教育信息化的相关研究

在数字化转型浪潮下职业教育信息化备受关注,其涉及范畴广泛多元。梳理相关文献发现,目前研究主要集中在三条路径。一是诠释性路径。相关研究重点关注职业教育信息化的内涵表征、结构要素与发展模式[15],普遍认为职业教育信息化包括信息化基础设施、信息化教育资源、师生信息化素养、信息化教学应用、信息化管理五个方面[16],其主要特征从教育属性上分为时代性、创新性、现代化[17],从本质属性上分为多元主体、协同共建、利益共享[18]。二是规划性路径。对职业教育信息化建设进行整体目标布局与行动规划,宏观上提出转变职业教育信息化的发展方式,从外生式、经验化、差距化转变为内生式、理性化、均衡化发展[19];微观上提出从政策环境、基础设施、数字资源、教育教学、管理应用等方面助推职业教育信息化创新融合[20][21]。三是反思性路径。职业院校围绕职业教育信息化开展大量实践与创新,取得了卓越成效,实现了从局部发展到体系建构,从设施建设到内涵发展,从闭门造车到多元开放[22];但部分调查研究也发现,我国职业教育信息化存在发展不均衡,供需错配、利用率低,数字资源建设缓慢、共建共享机制尚未落实,教师信息化教学应用能力不足、师生信息化素养有待提升等问题。总体而言,尽管现有研究围绕职业教育信息化发展开展了丰富讨论,但较少有实证研究评估教育信息化发展对职业教育的影响,多数研究仍以理论研究为主,少量研究测度了职业教育信息化的投入与产出[23],评估教育信息化和职业教育之间因果效应的研究仍较为匮乏。

(二)就业质量相关研究

就业质量是指个体在整个就业过程中与生产资料结合并获得收入和发展的具体状况之优劣程度的综合反映[24],是评价职业院校人才培养质量的重要议题。在知网上,以“职业教育”“就业质量”“高质量就业”为关键词检索发现,大多数文献仍以理论思辨为主,基于数据的、严谨的高质量实证研究不足10篇。整体而言,就业质量的影响因素是多元复杂的,可分为宏观、中观和微观层面。宏观研究关注劳动力市场环境和国家政策,中观研究探讨学校类型、背景等特征的影响,家庭和个人因素则是微观研究的核心议题。本文的数据是湖北省59所高职院校的短面板数据,故主要从中观层面梳理相关文献,为本研究开展提供经验基础。

学校是学生成长成才、积累人力资本的主要场所,是个体谋求职业的起点,学校相关因素直接影响着就业质量的优劣。岳昌君、丁小浩通过logistics回归方法,从学生基本情况、学业情况、求职情况、家庭情况和学校基本情况分析发现,学业情况、学校提供的就业信息、学校声望和性质等显著影响毕业生的就业结果[25];Ilya实证分析了人力资本拥有情况对高校毕业生就业质量的影响,其研究也发现学校层次、类型等存在显著正向影响[26];邓峰利用“全国高校毕业生就业状况调查”数据比较不同因素对就业质量影响的差异,通过HLM回归分析方法发现,相对于个体因素和家庭因素,学校教育质量是影响毕业生起薪更加重要的因素[27]。由于内生性问题会错估学校因素对就业质量的真实影响,封世蓝等利用工具变量方法分析发现,我国高等教育质量(大学综合排名、师生比等)对毕业生起薪有显著促进作用,高等教育质量每提高一个标准差,高校毕业生平均工资增加2.79%~17.3%[28]。毕业生起薪不足以反映就业质量的全貌,李子联利用1999-2018年面板数据分析发现,提升高等教育质量可以直接影响接受高等教育的个体和间接影响未接受高等教育的个体,从而显著促进社会就业的改善[29]。

少数学者探讨了职业教育与就业质量之间的关系,Maria等人通过工具变量方法分析发现在校受过职业教育培训的高等教育毕业生毕业一年后就业工资显著提高7%~9%[30]。也有部分学者发现成人接受职业教育培训后也能够显著改善个体就业质量[31][32],但不同类型职业教育的影响存在明显差异[33]。此外,肖开宁从企业实习视角切入研究发现,五维企业实习能够通过改善自我认知偏差和人力、社会和心理资本进而显著提高民办高职就业质量[34];田荣梅、王伟探讨西部36所高职院校的生源质量与就业质量之间的关系发现,生源质量对就业质量的影响具有异质性,不同生源质量指标的影响迥异[35]。

综上,已有研究主要从学校类型、地理位置、层次与质量等维度分析学校因素对就业质量的影响,但鲜少有研究从教育生产函数视角分析学校人财物投入与就业质量产出之间的关联,有且仅有一篇文献探讨了教学经费总额、教学仪器科研设备值、双师素质教师比例、产学研合作企业数等投入因素的影响[36],但没有涉及教育信息化对就业质量产出的影响。理论上,教育信息化能够通过培养效应和搜寻匹配效应影响就业质量,前者通过信息化教育教学、安全的校园氛围而对个体人力资本发展产生影响,个体发展越好,能力越强,就业质量越高;后者则通过学校就业网等平台建设,提供更丰富的就业信息资源,促进人岗信息搜寻匹配,进而改善就业质量。由此,本研究从教育信息化投入视角切入,在控制其他人财物投入变量的基础上,分析教育信息化及其子维度对高职院校就业质量的真实影响。

三、研究设计

(一)数据与模型

本文的数据是湖北省59所高职院校2017-2019年面板数据,数据主要来源于《高职院校适应社会需求能力评估报告》《高等职业教育质量年度报告》和《湖北省教育统计年鉴》。此外,参考现有文献,本文在处理缺失值时主要采用插补法予以粗糙处理:当高职高专某一指标缺失单一年份的数据时,利用另外两个年份指标数据的变化趋势推测补充;当高职院校某一指标全部年份缺失时,根据相应年份的省平均值填充,最后得到有效样本177份。

为分析教育信息化对高职院校就业质量的影响,本文借鉴教育生产函数模型,以教育信息化为解释变量,以就业质量为被解释变量。结合教育生产函数的一般表达式,构建如下模型:

Yit=β0+J'itβ+X'itα+μit (1)

其中,i为院校,t为年份,Y代表被解释变量(就业质量),J'it代表核心解释变量向量(教育信息化各指标),X'it为控制变量向量,β0为截距项,μ为随机扰动项。

被解释变量Y是就业质量。借鉴已有研究,本文拟选择月均收入、自主创业比率、500强企业就业比率、毕业三年职位晋升比率、升学率。在现代职教体系下,“谋业”不再是职业教育的唯一功能定位,升学成为新时期高职院校就业质量的重要指标。在明确指标的基础上,通过因子分析方法对就业质量所有指标提取公因子,并进行0~1标准化生成取值范围为0~100的就业质量综合变量,其数值越大,表示就业质量越高。

解释变量J是教育信息化。本文主要从信息化基础设施(“生均计算机数”“多媒体教室占总教室比例”)、信息化教育资源(“生均电子图书数”)、信息化教学应用(“生均网络课程数”)三方面评估学校教育信息化发展。对教育信息化所有指标采用因子分析法提取公因子加权后,进行0~1标准化生成教育信息化综合指标,其数值越大,表示教育信息化水平越高。

控制变量X是从高职院校层面选取,财力投入用“生均教育经费投入”指标表示,人力投入用“双师素质占专任教师比例”和“高级职称教师数占比”指标表示,物力投入用“生均教学及辅助、行政办公用房面积”和“生均教学科研仪器设备值”指标表示。

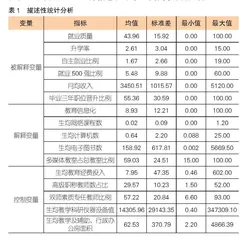

(二)描述性统计分析

表1为描述性统计结果,从就业质量来看,59所高职院校“升学率”“自主创业比例”“就业500强比例”“月均收入”“毕业三年职位晋升比例”均值分别为2.61%、1.67%、5.48%、3450.51元、55.36%。其中,湖北省高职院校的“升学率”“自主创业比例”“月均收入”“毕业三年职位晋升比例”均低于当年全国高职院校平均水平,就业质量问题不容小觑。在学校信息化投入方面,“教育信息化”“生均网络课程数”“生均计算机数”“生均电子图书数”“多媒体教室占总教室比例”均值分别为8.93、0.02(门/生)、0.64(台/生)、158.92(册/生)、59%。此外,从标准差看,湖北省高职院校教育信息化发展差异明显且整体信息化水平不高,仍有待完善。