高等职业教育与乡村全面振兴耦合协调效应:逻辑机理与实证检验

作者: 黄松洁 石伟平 焦佑希

作者简介

黄松洁(2000- ),女,华东师范大学教育学部硕士研究生,研究方向:高等职业教育(上海,200062);焦佑希(2001- ),女,南京大学教育研究院硕士研究生,研究方向:高等教育与社会

通讯作者

石伟平(1957- ),男,华东师范大学职业教育与成人教育研究所名誉所长,华东师范大学终身教授,博士生导师,研究方向:比较职业教育(上海,200062)

基金项目

2021年国家社科基金后期资助项目“新时代职业教育改革研究”(21FJKB012),主持人:石伟平

摘 要 乡村全面振兴作为新时代重要发展战略,其愿景达成依托于高等职业教育“有为”及“善为”。基于2012-2021年31个省份的面板数据,构建耦合协调模型测算我国高等职业教育与乡村全面振兴的协调水平,并使用空间杜宾模型进行耦合协调度影响效应分析,结果发现:高等职业教育与乡村全面振兴间的耦合协调度不断提升,实际成效趋势向好;整体空间集聚性逐渐削弱,局部呈现东部的高—高集聚;政府支持程度正向促进本地区耦合协调水平,城乡差距反之,市场化程度的溢出效应有力带动周边地区耦合协调度的提升。因此,有必要通过精准帮扶激发高职教育潜能、多元协同发挥高职市场竞争力、合作共建推动高职资源共享、特色培养提升高职服务能力等多重路径精准对接、臻于完善,实现高职人才赋能乡村振兴的新跨越。

关键词 高等职业教育;乡村振兴;耦合协调;影响因素

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)10-0065-08

一、问题提出

党的二十大报告指出,全面推进乡村振兴是中国式现代化的必然要求,对加快构建双循环新发展格局具有重要意义[1]。《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中提到,推动乡村产业高质量发展、强化农业科学技术,要不断落实人才队伍建设,为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步打下坚实基础[2]。作为夯实乡村振兴发展基石的关键支撑,高等职业教育自身内蕴的理性精神适切于乡村振兴的技术赋能需求[3]。一方面,高等职业教育具备的高层次人才培养和技术创新优势愈发成为职业教育推动乡村振兴战略的“助推剂”和“加速器”,其独特的产业性特征生成了教育系统向经济系统输送人才的有效模式,同时其较强的地区依赖性也为人力资本的聚集和稳定提供了有利条件,与乡村经济社会发展产生紧密的协同关系。另一方面,乡村全面振兴依托政策保障,能够为高等职业教育创造优质环境,从而更好地以地域特色需求为导向,有效推动高等职业教育高质量发展[4]。因此,基于上述分析,有必要进一步厘清高等职业教育与乡村全面振兴之间耦合协调的时空演变、分布特征以及潜在的关键影响因素,推进两者愈发融合共生、相得益彰。

乡村振兴为高等职业教育的发展提供沃土。随着社会和科技变迁,高等职业教育的人才培养优势能够有效发挥红利,高等职业教育在乡村振兴中的重要促进作用也逐渐凸显出来,研究高等职业教育与乡村振兴的耦合关系对于推动乡村可持续发展、培育高层次创新人才和实现高端产业升级具有至关重要的战略意义。在高等职业教育与乡村振兴的相关研究方面,朱德全和杨磊(2021)以柯布—道格拉斯生产函数为基础,探究了职业教育对乡村振兴的贡献率[5]。赵红霞与朱慧(2022)使用2007-2018年省级面板数据,分析了中国高等职业教育与乡村振兴的时空演变特征,并构建了相应的模型[6]。冯淑慧和叶蓓蓓(2022)对2010-2020年中国各省级行政单元的宏观数据进行了研究,以探讨中等职业教育与乡村振兴的耦合协调度水平现状[7]。但是目前关于二者耦合研究仍有不足,一方面,大多数研究仍然集中在职业教育对乡村振兴的简单贡献上,忽视了两者的复杂互动性;另一方面,这些研究往往偏向于研究政策执行现状及效果,而缺少对耦合协调指标体系和空间关联机制的实证研究。基于此,本研究采用时空演变分析和耦合协调度来探索高等职业教育与乡村全面振兴的内在关系,以期更为全面地解释高等职业教育与乡村全面振兴耦合协调效应的发展机理,优化高等职业教育供给结构[8],服务乡村振兴的高质量发展。

二、高等职业教育与乡村全面振兴耦合逻辑机理

(一)维度划分及关系阐释

2019年国务院出台的《国家职业教育改革实施方案》强调,职业教育的角色定位是为乡村振兴战略提供服务,培养新型职业农民和实用人才,推动乡村发展[9]。这一政策指导在教育子系统中的职业教育与社会子系统中的乡村社会之间形成了紧密的同构关系。在此背景下,高等职业教育在助力乡村振兴过程中呈现耦合作用与供需关系的互动逻辑[10]。乡村振兴的推进对高等职业教育发展具有定向引导作用,而高等职业教育也在乡村振兴目标实现中发挥着重要作用。

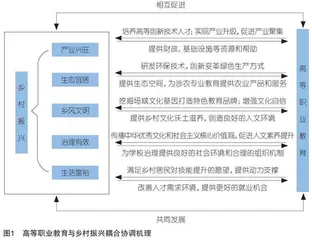

实施乡村振兴战略要求坚持农业乡村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求[11],本研究引入该目标作为乡村全面振兴维度划分的重要依据。各维度与高等职业教育之间的关系见图1。

一方面,乡村全面振兴能够为高等职业教育高质量发展创造良好环境。产业兴旺要求乡村进行经济发展和产业更新,为高等职业教育发展提供资金、就业和合作平台。生态宜居为高等职业教育发展提供良好的生态环境,同时又能为涉农专业提供相应的农业生态产品和实训产地;乡风文明建设、优秀乡村传统文化的弘扬能够为高等职业教育提供文化滋养和创造良好的人文环境;乡村治理水平的提升能够完善乡村内部治理组织架构和外部治理环境,教育作为社会子系统,有效的乡村治理有利于构建职业院校组织架构和运行机制,并提供良好的社会安全环境;乡村生活富裕促使乡村经济水平提高和产业结构优化,从而改善人才需求环境,为当地职业院校毕业生提供更多的就业机会。

另一方面,高等职业教育能够为乡村全面振兴提供人才和技术支持。产业兴旺方面,高等职业教育为乡村经济发展提供技术支撑,帮助乡村实现产业转型升级,推动当地产业向高端化、集约化、绿色化、智能化转型,促进产业集聚;生态宜居方面,高等职业教育所具备的科研特征,能够为乡村绿色振兴研发科学环保农业技术,通过技术更新变革绿色生产方式;乡风文明方面,高等职业教育通过挖掘乡村场域人与自然和谐共生的文化基因,打造特色教育品牌,增强乡村文化自信;治理有效方面,高等职业教育通过教育弘扬中华优秀耕读文化,带来乡村社会层面历史人文素养的全面提升;生活富裕方面,高等职业院校专业实训基地和教师能够为当地农民提供技能培训,满足乡村居民对于自我提升的需求。

(二)分析框架及指标确定

参照OECD教育指标使用的CIPP(背景—输入—过程—成果)分析框架[12],本研究构建了高等职业教育的综合评价指标体系,见表1。其中包含4个维度、12个一级指标,20个二级指标,并利用熵权法计算出各个指标的权重。关于乡村全面振兴的各项评价指标,已有成果主要依循乡村振兴“20字方针”来构建;指标选取方面,本文在借鉴朱德全关于职业教育服务乡村振兴贡献测度[13]研究的基础上,进一步细化评价指标,见表1。

三、研究设计

(一)研究方法

1.耦合协调度模型

为更全面对高等职业教育和乡村全面振兴的协调发展情况做深入分析,本研究引入耦合协调度,其计算公式为:

在(1)(2)(3)式中:F(X)表示高等职业教育系统的综合水平,G(Y)表示乡村全面振兴系统的综合水平;C和D分别为耦合度和耦合协调度;W为耦合系统的综合评价指数;λ、μ为待定系数,且λ+μ=1。参考已有研究成果,取λ=μ=0.5,并采用均匀分布函数法进行耦合协调度判别和等级划分,见表2。

2.探索性空间数据分析

已有关于高等职业教育区域差异性的研究大多仅是描述高等职业教育发展的时序变化和空间分布特征,对其发展的空间关联模式并未进行深入刻画。本研究引入探索性空间数据分析(ESDA)方法来解释与空间位置相关的空间关联现象[14]。

(1)全局空间自相关模型

全局空间自相关是采用Moran's I指数测度进一步分析我国各省市高等职业教育与乡村全面振兴耦合协调度值在空间上的分布情况。公式为:

在(4)式中,θi和θj分别表示区域i和j高等职业教育与乡村全面振兴耦合协调度;n为空间单元个数;wij表示两区域间的空间权重矩阵。Moran's I指数的值域为[-1,1]。

(2)局部空间自相关分析

由于Moran's I系数无法揭示不同省份的空间关联情况,所以本研究使用LISA值来计算我国各省市不同年份高等职业教育与乡村全面振兴耦合协调度,并绘制LISA集聚图,以便对空间数据进行深入分析。

(二)数据来源

本研究的数据获取范围包括全国及各省区,但由于港、澳、台地区部分数据资料存在缺失,因此未将其纳入测算范围,而将31个省、市、自治区作为研究对象。本研究的数据来源有国家统计局、各省《劳动统计年鉴》《全国教育事业简明统计分析》《中国教育经费统计年鉴》《中国教育统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国区域创新能力评价报告》以及教育部公开数据资料等。

(三)影响因素选取

基于以往研究,主要从经济发展水平、人力资本存量、政府干预、市场化水平与对外开放程度等方面研究教育系统与其他系统耦合关系的影响因素。根据研究目的,本文的被解释变量是高等职业教育和乡村全面振兴的耦合协调度,选取7个解释变量纳入空间计量模型,考察其对耦合协调度的影响,见表3。

(四)模型构建

为分析外部因素对高等职业教育与乡村全面振兴耦合协调度的影响,本研究拟采用空间面板回归模型进行分析。考虑到耦合协调度具有动态相依性,为检验高等职业教育与乡村全面振兴耦合协调度的影响因素,建立空间动态杜宾面板回归模型:

在(5)式中,因变量yit是高等职业教育与乡村全面振兴的耦合协调度,α是常数,Wyit是耦合协调度yit的空间滞后,Xit代表着一系列影响耦合协调度的重要因素,WXit是解释变量Xit的空间滞后项,φ衡量动态相依的程度,ρ衡量空间相依的程度,μi与自变量密切相关,这反映了不同地区之间存在固定效应;反之则意味着随机效应的存在。εit为随个体和时间而改变的随机扰动项。

运用STATA16.0对比各空间效应模型检验结果,SDM模型对数似然函数(Log L)值最高、模型拟合度(R2)最好,因此采用个体固定效应SDM模型对高等职业教育与乡村全面振兴耦合协调度影响因素空间异质性进行分析。

四、研究发现

(一)高等职业教育和乡村全面振兴耦合协调成效

1.全国与三大地区耦合协调度的时空演变分析

为初步掌握高等职业教育和乡村全面振兴耦合协调度的发展情况,首先进行时空演变特征分析。2012-2021年我国高等职业教育和乡村全面振兴的耦合协调度趋势随着时间的变化不断升高;从区域来看,西部地区耦合协调度最低,东部地区最高,中部地区略高于全国均值,处于中间位置,见表4、图2。从总体变化趋势来说,东部和中部地区耦合协调度增幅较小,呈现缓慢增长态势,西部地区相对而言变化较多,但是整体而言,高等职业教育和乡村全面振兴二者协调还仅处于表层状态,并没有形成较为完善的内生可持续机制,仍然需要进一步协调互惠发展。

2.全国各地区耦合协调度等级现状

对我国31个省级行政单元的耦合协调度等级进行划分,并在2012年、2016年、2021年三个观测时间点进行比较,以明确分析耦合协调等级的变化,见表5。总体来看,在2012-2021年间,协调度失调的省份逐渐减少,而协调省份的数量逐步增加,这表明全国范围内高等职业教育与乡村全面振兴的耦合协调呈现出积极向好态势。然而,从协调度等级来看,截至2021年,大部分省份仍处于濒临失调和勉强协调状态,而东部地区的协调度等级明显高于西部地区。通过分析结果可得出结论,高等职业教育与乡村全面振兴之间的耦合协调仍存在发展空间,整体水平有待提升。同时,也应关注区域间协调度的不平衡现象,深化区域间的协调发展,从而带来耦合协调水平的进一步提升。

3.高等职业教育和乡村全面振兴全局空间自相关性分析

使用STATA 16.0软件计算2012-2021年我国高等职业教育与乡村全面振兴的全局莫兰指数,见表6。全局莫兰指数大于0,且显著性小于0.01,表示具有正向空间自相关性,耦合协调度相似的省份具有一定的聚集性,耦合协调度高的省份在地理位置上聚集,同样的耦合协调度低的省份也处于相似的空间位置上,这说明耦合协调度与地理空间具有相关性,说明在高等职业教育与乡村全面振兴耦合协调度上需要进一步关注不同区域所在地理位置不同带来的影响。同时,全局莫兰指数总体偏低,表明区域间耦合协调度的空间自相关水平并不高。从总体趋势来看,2012-2021年全局莫兰指数呈现下降趋势,其值从0.414下降至0.241,说明空间自相关水平随着时间变化在下降,整体空间集聚性逐渐削弱。