职业教育强国建设的支撑体系:结构、机理与优化

作者: 霍登煌 张伟

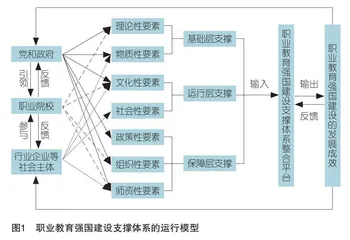

摘 要 作为一项系统性、整体性工程,职业教育强国建设需要强有力、全方位的支撑体系。基于系统结构的层次性特征,这一体系主要包括基础层、运行层和保障层等。其是由理论性、物质性、文化性、社会性、政策性、组织性和师资性等支撑要素构成的有机整体。根据主体职责分工的不同,这一体系可以划分为党和政府的主导建构、各级各类职业院校的主体建构、代表社会力量的行业企业参与建构三种主要运行模式。基于此,要大力推进职业教育强国建设,必须对其支撑体系的要素输入、处理和输出环节进行整合优化。既要充分挖掘符合职教类型发展定位的多重支撑要素,也要着力形成协同发展机制、实践转化机制、信息反馈机制和效能评价机制等,使各类支撑要素整合在呈现帕累托最优效应的基础上推进职业教育强国建设不断取得新进展新成效。

关键词 职业教育强国;系统论;支撑体系;运行模式

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)16-0014-07

党的二十大报告将“教育、科技、人才”三位一体统筹部署,并强调“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动,加快建设教育强国、科技强国、人才强国”[1]。关于教育强国建设的重要性,习近平总书记指出:“世界强国无一不是教育强国,教育始终是强国兴起的关键因素。”[2]

教育强国,简言之即教育系统自身强、教育服务贡献大、人民满意度高以及世界认可度高的高进阶教育形态[3]。习近平总书记强调:“我们要建设的教育强国,是中国特色社会主义教育强国”,要“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,源源不断培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠”[4]。基于此,作为教育强国建设的重要环节,“职业教育强国的判定标准,应当同时具备强国的职业教育体系与服务经济社会发展的赋能机制”[5]。这一政策话语,既回应了办好人民满意的教育的迫切需求,也深刻回答了职业教育在新征程上如何服务社会发展的人民之问和时代之问。

职业教育强国建设是一项系统性、整体性工程,需要强有力、全方位的支撑体系,那么如何在理论上精准把握其内在逻辑和运行机理,并推动其实现科学建构,这是亟需当前学界深入开展研究的重大理论课题。本研究基于系统观念,厘清了职业教育强国建设支撑体系的内在结构,在阐明其内在运行机理的基础上提出具体的系统建构路径,希冀拓延对新时代职业教育强国建设体系化、学理化研究的深度和广度。

一、结构与来源:职业教育强国建设支撑体系的要素构成

善用系统观念是中国共产党的优良传统。针对系统观念的功能定位,习近平总书记强调,党中央在统筹推进党和国家各项事业的过程中,“系统观念是具有基础性的思想和工作方法”[6]。这意味着其他思想和工作方法都要以系统观念为先导和前提。在百余年的强国实践探索中,特别是改革开放以来,中国职业教育在深化现代职业教育体系建设改革和不断优化职业教育类型定位等方面已形成了一整套科学有效的工作方法和思想体系。运用系统观念对职业教育强国建设进行整体谋划是增强职业教育对教育强国建设赋能力度的应然要求。系统论认为,系统运行要达到预期效果,尤其是要实现理想状态,就要求系统的构成要素之间必须耦合推进。另外,层次性是结构的基本特点[7],即不同要素所组成的系统结构的运行过程是条理清晰、层次分明的。职业教育强国建设作为一个有机整体,涉及教育政策、文化信仰、学校职能部门、教师团队和行业企业等多层次支撑要素。因此,职业教育强国建设支撑体系的系统结构也具有鲜明的层次性。一般而言,支撑体系的层级主要包括基础层、运行层和保障层[8]。三者相互影响、彼此关联,共同促进职业教育现代化水平实现持续性提升,进而推动教育强国建设愿景目标的如期实现。

(一)职业教育强国建设的基础层支撑要素

在职业教育强国建设中,理论性要素和物质性要素可视为基础层支撑要素。因为二者为职业教育的高质量发展提供了根本思想指导和实践基础,即理论性要素提供方向和框架,物质性要素提供实施条件和现实基础。将两者相结合是确保职业教育强国建设的首要前提。

理论性要素是创新职业教育实践样态的思想先导,构成了职业教育强国建设的内在思想根基。一方面,马克思关于教育及其规律的相关理论是职业教育强国建设的内核性理论支撑。例如,马克思关于人的全面发展的学说认为,人的本能性需求和社会发展要求的内外推动是人的全面发展的动力所在[9]。马克思关于教育与人的本质的学说认为,人是一切社会关系的总和,教育是人类自身的再生产和再创造,在很大程度上会帮助人们在处理政治、经济、文化和科技等关系问题中实现全面发展。此外,马克思关于工匠精神培育和劳动教育的相关论述都为职业教育强国建设提供了思想指引。另一方面,中国化时代化的马克思主义教育理论最新成果,是职业教育强国建设的前瞻性理论支撑。推进职业教育强国建设是新时代职业教育高质量发展的重要转折点[10]。党的十八大以来,习近平总书记围绕职业教育发表了系列重要论述。例如,创新发展论主张“创新各层次各类型职业教育模式”;协调发展论提出“要加大对农村地区、民族地区、贫困地区职业教育支持力度”;开放发展论强调要“不断增强中国职业教育的国际话语权”;共享发展论明确要求办好职业教育需要“上下共同努力”,让弱势群体也能够享受高质量的职业教育,真正给予“每个人都有人生出彩的机会”。这些重要论述在开辟马克思主义职业教育理论新境界的基础上,构成了职业教育强国建设的直接理论支撑。

物质性要素是推动职业教育强国建设的实施条件和现实基础。高度发达的物质生产力是人类社会发展的先决条件。马克思指出:“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”[11]他由此提出了物质是世界的本原归结。换言之,坚实的物质基础是职业教育强国建设的先决前提。从发展实践上看,党的十八大以来,全国各级财政部门持续加大对职业教育的投入力度。据教育部官方统计,“十三五”期间,我国职业教育经费累计投入2.4万亿元,年均增长达7.8%,其中,财政性经费1.84万亿元,年均增长达8.6%[12],增速高于同期财政性教育经费整体增幅。正是基于教育财政等物质性要素的支撑,我国才得以建成世界上规模最大的职业教育体系。改革开放以来,随着职业教育的迅速崛起,我国职业教育规模逐渐占据普通教育的“半壁江山”。据统计,2022年我国共有职业学校1.12万所,在学总人数超过2915万人[13],已成为名副其实的世界职业教育大国[14]。显然这些发展成效为职业教育强国建设奠定了现实根基。正如习近平总书记强调的:“没有坚实的物质技术基础,就不可能全面建成社会主义现代化强国。”[15]因此,职业教育强国建设必须高度重视物质性要素的投入和积累。

(二)职业教育强国建设的运行层支撑要素

职业教育强国建设是职业教育高质量发展进程中的阶段性目标。这意味着在运行层方面需要常态化支撑要素。其中,文化性要素和社会性要素尤为关键。文化性要素通过培养学生的职业精神和道德,帮助其形成良好的职业素养,以塑造职业教育良好的公共文化形象。社会性要素则确保职业教育与社会需求相符,通过产教融合和校企合作,培养市场需要的技术技能型人才。这两大要素对于构建和优化职业教育体系,实现职业教育强国建设目标至关重要。

文化性要素是构成职业教育强国建设支撑体系的内生性动力。作为一种精神力量和价值承载,文化既是育人之本,也是职业教育强国建设之基。一方面,中华优秀传统文化为职业教育强国建设支撑体系的运行提供了实践指引。从孔子主张“志于道,据于德,依于仁,游于艺”的人文与技艺并重的教育论,到颜之推倡导“行道以利世”的实用人才培养论,再到近代黄炎培提出“使无业者有业,使有业者乐业”的职业教育观等,都为职业教育强国建设提供了丰沃的文化土壤。正如习近平总书记强调的,要以“不忘本来”为根基,中华优秀传统文化是“中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养”[16]。另一方面,革命文化和社会主义先进文化为职业教育强国建设体系的运行提供了更为直接的文化基因。中国共产党自成立以来就坚持把职业教育作为革命斗争的有力思想武器。例如,在新民主主义革命时期,中国共产党始终把服务工农劳苦大众作为职业教育办学的宗旨和根基,并提出了一整套契合革命时期需要的教育纲领,如主张在反帝反封建的旗帜下“改良教育制度,实行教育普及”[17]等。这些主张不仅开辟了中国职业教育发展的红色道路,同时蕴含的自我革命精神等为职业教育强国建设提供了丰厚的精神滋养。

社会性要素是构成职业教育强国建设支撑体系的外源性动力。职业教育强国建设除了需要党和国家的科学引导和战略规划外,也需要各类向上的社会性要素的有效支撑。对此,2019年国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》(以下简称《方案》)明确提出要“引导全社会各界特别是行业企业支持职业教育”。行业支持职业教育,能够推动校企合作实现高进阶发展,强化职业教育的适应性;企业支持职业教育,能够深化职业教育管理体制机制改革创新,进而激发职业教育的发展活力。为进一步推动企业深度参与职业教育,2022年新修订施行的《职业教育法》将发挥企业的重要办学主体作用以法律形式予以确证。概言之,社会性要素作为支撑子系统,对职业教育强国建设支撑体系的运行与完善具有独特的辅助性功能。有研究表明,行业和企业等社会力量的介入,既缓解了职业教育经费短缺的压力,也在很大程度上增强了职业教育的适应性和吸引力[18]。新时代以来,在党和政府的高度重视下,社会性要素资源向职业教育领域不断涌现,不仅在社会层面凝聚起共同推动职业教育高质量发展的价值共识,也为职业教育强国建设支撑体系的深化和拓展形塑了良好的社会空间。

(三)职业教育强国建设的保障层支撑要素

推进职业教育强国建设,科学高效的保障支撑要素必不可少。从这一层面来看,职业教育强国建设之所以能够肩负起强国建设、民族复兴的重要使命,根本在于其具有相对完善的政策性、组织性以及师资性等要素支撑,并发挥着方向性、治理性、人才性保障功能。

其一,政策性要素是职业教育强国建设的方向性保障支撑。职业教育政策是党和政府集中意志的体现,对职业教育总体蓝图的规划具有引领性和驱动性作用。例如,作为我国职业教育史上的标志性文件,《方案》中明确指出职业教育是一种教育类型的观点,精准表达了近二十年来我国职业教育领域的共同理想[19]。正是基于职业教育政策话语体系的不断建构和完善,才使得职业教育的类型属性得以逐步确立。在很大程度上确保了职业教育强国建设的有序开展。其二,组织性要素是职业教育强国建设的治理性保障支撑。在不同时代背景下,职业教育治理主体结构具有不同的结构特征[20]。基于利益相关者理论,当前职业教育治理主体在纵向上形成了从中央政府到地方政府的权威治理机构体系;在横向上覆盖了校企行社等多元治理主体协同介入体系。这有效规避了职业教育“孤岛效应”的出现,由此为职业教育强国建设构建了上下协同、多方参与的治理性保障机制。其三,师资性要素是职业教育强国建设的人才性保障支撑。职业教育的关键在于培养更多能工巧匠和大国工匠,而师资力量是核心资源和重要保障。教育大计,教师为本。新时代以来,党中央高度重视师资队伍建设,并取得一定成效。据统计,截至2021年底,全国职校专任教师规模达129万人,与2012年的111万人相比,增幅为17%,其中,“双师型”教师占比超过55%[21]。师资力量初具规模,结构不断优化的同时,也逐步健全了具有职教特色的教师管理制度[22]。这些显著成效为职业教育强国建设提供了强有力的师资保证。

二、模型与模式:职业教育强国建设支撑体系的运行机理

作为一项系统工程,职业教育强国建设的基础层、运行层和保障层内蕴的诸要素相互耦合、相互作用。换言之,这些要素在融合共生中架构起职业教育强国建设支撑体系的“四梁八柱”。在系统论视域下,各要素在系统中既发挥着各自的功能,又共同指向职业教育强国的阶段目标。但若缺乏整体性系统分析,各支撑要素很大程度上也仅代表着一种潜在性支撑力量。层次协同性是系统结构的又一重要特征,决定了系统能否有效运作。因此,要确保各支撑要素在职业教育强国建设这一整体中发挥最大效能,就必须基于系统思维理解和把握整个系统的层次结构与协同关系。

(一)职业教育强国建设支撑体系的运行模型

我国系统论哲学研究者苗东升认为,不同要素之间关联的强弱构成了系统内部某种关系集群,系统层次就由此形成,且不同层次既相互关联,又相互制约[23]。这意味着基础层、运行层和保障层的各要素构成了职业教育强国建设的重要变量,影响或制约着职业教育强国建设的整体运行和最终成效。其中,教育部等中央部委作为权力结构的最顶层,具有强大的资源配置权力,能够有效展开对各要素的盘活优化,进而提升要素价值的转化率与输出率。例如,为推动民族地区职业教育加速发展,中央政府往往通过政策、师资等要素的倾斜,以最大程度弥合区域职业教育资源分布失衡的鸿沟。换言之,以系统论为指导的系统思维为审视职业教育强国建设提供了一个动态检视框架,同时,不同层次结构之间的协同性也决定了整个系统能否正常运行。因此,要推动职业教育强国建设的支撑体系实现稳健运行,厘清不同层次要素的建构和驱动主体尤为关键,唯此才能在上下协同中凝聚强大支撑动力。从建构主体和生发来源的视角出发,构成职业教育强国建设的支撑要素主要源于党和政府、职业院校、行业企业等社会主体三个方面,其运行模型如图1所示。