职业教育真的会加剧社会阶层固化吗?

作者: 张罗

摘 要 职业教育在促进我国社会结构合理流动中扮演着至关重要的角色。基于中国劳动力动态调查(CLDS)数据,采用倾向得分匹配法(PSM),检验职业教育是否会加剧我国社会阶层固化。研究发现,职业教育与非职业教育群体在户籍、父母职业类型、父母受教育程度、自身职业类型、经济收入等方面存在显著性差异。消减“自选择性”偏差后,中等教育层次中,中职教育能促进代内阶层向上流动;高等教育层次中,高职教育会加剧代际阶层固化。其背后深层机制在于,式微的中职教育在社会排挤效应下最终仅能指向有限的个人发展;膨胀的文凭效应不断提高主要劳动力市场的进入门槛,挤压了高职教育群体进入高地位职业类型的通道。为此,建议从提升职业教育学历层次,提高中职教育升学率,推行“职业教育高端人才专项培养计划”试点等方面入手提高职业教育吸引力。

关键词 职业教育;社会阶层固化;倾向得分匹配(PSM);文凭效应

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)18-0047-08

一、问题提出

“差生才去上职校!”一句话道出了学习成绩落后学生面对的窘境,也揭示了我国职业教育尴尬的地位。很多老百姓的孩子上职业院校是无奈之举[1]。调查结果显示,超过七成的职教学生来自农村[2]。然而,从国家对职业教育制度顶层设计的初衷来看,职业教育绝不是扩大社会分层、促使阶层固化的工具,而是培养技能型社会所需人才、大国工匠,助力教育脱贫攻坚,促进社会流动与维护社会公平的关键阵地。不可否认的是,职业教育在扶贫过程中发挥了巨大的作用,其通过“扶技、扶智、扶志”的“造血式”扶贫模式,帮助贫困家庭的孩子获得一技之长,阻断了贫困的代际传递。但也有学者认为,当前在偏远落后的地区,农村孩子都应该上普高,不宜过早分流到职校[3]。由此,不得不思考的是,扶贫模式中职业教育促进的社会流动是否仍属于低水平、低层次的“兜底式”流动?职业教育的对象不应只局限于社会底层群体,那么职业教育又能否在更广泛的范围内使受教育者实现阶层跃迁呢?这些都有待进一步探讨。本研究尝试运用中国劳动力动态调查(CLDS)数据,通过更加深入细致的实证研究对职业教育是否加剧我国社会阶层固化进行解答,并为职业教育如何打破阶层固化,提高职业教育吸引力提供新思路。

二、文献综述

社会阶层分为主观社会阶层与客观社会阶层,主观社会阶层是指个体对自身在社会阶层结构中位置的感知[4],客观社会阶层则由个体收入水平、受教育程度和职业等多个要素综合决定[5]。主观与客观社会阶层均能在一定程度上反映个体在社会中的位置,二者存在着复杂的联系,但也存在部分差异。从“事实论”来看,迪尔凯姆(Durkheim)认为个体的阶层认同是一种社会事实,是客观社会经济地位的直接体现[6]。也有学者认为,主观社会阶层是对客观社会阶层的主观判断,是一种基于社会物质资源的心理与社会反应[7]。从差异来看,国内学者李培林认为主观社会阶层认同与客观社会阶层存在一定的差距,他将这种现象称之为“认同断裂”[8]。关于社会阶层固化,学界大多认为其是与社会流动相对的一个社会学概念。社会流动是指个体从一种社会地位转移到另一种社会地位的现象。从转移的方向来看,可分为上升流动和下降流动。从参照系来看,又可分为与个体自身基点职业相对比的代内流动,以及与上一代相对比的代际流动[9]。因此,社会阶层固化被认为是代内流动或代际流动无法实现的一种非正常状态。尤其对于社会底层群体来讲,阶层固化意味着其向上流动渠道的封闭[10]。

社会阶层固化往往会给社会发展带来极大的负面效应。如何打破阶层固化、促进社会流动也是近年来政府关注的核心议题之一[11]。阶层固化将阻断阶层之间的互动,导致维护社会良性运转的“纺锤形”社会结构难以形成。停滞的阶层流动使得社会转型越发艰难,逐渐形成社会资源分配不公平的局面,进而导致贫富差距加大,造成社会“马太效应”[12]。巨大的阶层隔阂与鸿沟,将诱发并积累不同阶层之间的利益矛盾,加大社会的不稳定性[13]。阶层固化不仅造成物质资源的不公平,还可能导致社会成员思想精神的波动。研究表明,阶层的流动或停滞会影响民众的政治偏好[14]。日益受限的发展机会与阶层分化,将导致部分群众怀疑党和政府政策方针的正确性,使之失去信任感与认同感,从而可能削弱党和政府的领导力和凝聚力[15]。

关于职业教育对社会阶层固化的影响,目前学界尚存较大争议,学者们主要持有三种观点。一是否定论。持该观点的学者大多基于人力资本理论,认为职业教育通过赋予个体技术技能,能提高其人力资本水平,使其拥有更多机会获得高质量和高地位职业,实现社会阶层跃迁。同时,职业教育能满足不同社会阶层的教育需求,在扩大社会中间阶层上发挥着重要作用[16]。该类研究重点关注职业教育在社会下层群体中展示出的优势,认为其不仅弥补了高等教育不公平,为底层群体提供了向上流动的渠道,还是底层关怀的最好实践路径[17]。总的来讲,持该观点的学者主要通过思辨进行理论论证,倾向于纯粹的教育功能主义。二是肯定论。持该观点的学者主要是从阶层再生产的视角进行分析,认为职业教育是面向弱势群体的弱势教育,被社会优势阶层排斥在竞争场域外的边缘地带[18]。职业教育投入高回报少,这种反向剥夺使低阶层家庭的子女被禁锢在社会底层,造成了自身阶层再生产[19]。Ling以民族志的研究方法,揭示了上海中职毕业的青年如何通过制度安排进入低层次劳动力市场,最终形成阶层再生产这一过程[20]。三是折中论。这一观点认为不能否认职业教育对社会流动的促进作用,尤其是在农村劳动力转移上,但职业教育的功能确实有所缺失,造成了这种促进作用的弱化[21]。不少学者通过比较分析、线性回归、APC模型等证实了职业教育兼具“安全网”与“分流器”的作用。与初中和普通高中的群体相比,职业教育群体具有一定的社会地位优势,能够支持个体实现社会阶层提升,有力地体现了“安全网”效应,此外该效应还存在城乡与性别差异。但与高等教育相比,职业教育在帮助个体社会地位获得上存在较大劣势,“分流器”作用显著[22][23][24]。

综上所述,已有研究勾勒出了一条职业教育—阶层固化—社会发展的因果关系路线。教育是个人迈进社会的必由之路,良好的教育制度能帮助个人实现自我价值,也能促进社会发展。当前,职业教育制度有所缺漏,因可能造成阶层固化沦为社会阶层再生产的工具,而广受公众诟病。同时,已有研究也存在一定的不足:一是研究类型有待丰富,当前思辨性研究较多,实证研究较少,难免落入理想化而不着实际的窠臼;二是研究方法有待提升精准性和严谨性,特别是线性回归很难排除干扰因素的影响;三是研究内容有待完善,已有研究更关注职业教育对客观社会阶层的影响,而对主观社会阶层影响的研究较为薄弱,对代际阶层与代内阶层固化分析还需进一步详尽深入。

三、研究设计

是否就读职业教育并不是随机的,而是具有自选择性的,是由诸如自身个体特征或家庭条件等因素决定的。之前的研究只将职业教育作为一个变量进行测算而未消除其他因素的干扰,因此,运用OLS模型回归或logit模型回归估计的结果均会出现偏差。由于影响就读职业教育的因素与其他相关联因素未被剥离,无法单纯地得到职业教育对社会阶层变动的影响大小。因此,本研究将采用倾向得分匹配(PSM)方法进行分析,该方法能很好地降低自选择性带来的误差,得到更为准确的结果。倾向得分匹配是准实验设计的一项经典方法,该方法尝试建立一个可比较的控制组,作为合理的反事实,试图估计个体在非随机分配到实验组和对照组的情况下自变量对因变量的影响。

(一)计量模型

为评估职业教育对社会阶层固化的影响,本研究构建了社会劳动力群体阶层固化计量模型,表达式如下:

Yi=α+δDi+βXi+εi (1)

式(1)中,Yi表示阶层固化程度;Di表示最高教育程度是否属于职业教育(Di=1为职业教育,Di=0表示非职业教育),δ表示职业教育对阶层固化的影响程度;Xi为其他控制变量,β为控制变量的系数;α为常数项;εi为干扰项。

若社会劳动力群体是被随机分配到职教组与非职教组中,则(1)式中δ代表其影响的净效应。但劳动力是否就读职业教育往往是由其家庭条件决定的,如家庭经济水平、父母受教育水平、父母职业等,而这些因素同样会对其社会阶层感知造成影响。因此,是否毕业于职教若非随机分组则会导致估计结果出现偏差。倾向得分匹配(PSM)是目前常用来处理此类问题的方法,其基本思想为通过对毕业于职业教育与非职业教育的劳动力进行匹配,根据可观测特征找到两组中最为相似的个体,使得两组群体趋于均衡可比,进而比较其阶层固化程度。具体而言,最高学历为职业教育群体的倾向匹配得分为既定条件下其毕业于职教的概率,通常用logit模型或probit模型进行估计。本研究采用logit模型,表达式为:

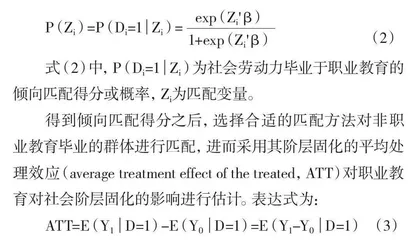

(2)

式(2)中,P(Di=1│Zi)为社会劳动力毕业于职业教育的倾向匹配得分或概率,Zi为匹配变量。

得到倾向匹配得分之后,选择合适的匹配方法对非职业教育毕业的群体进行匹配,进而采用其阶层固化的平均处理效应(average treatment effect of the treated,ATT)对职业教育对社会阶层固化的影响进行估计。表达式为:

ATT=E(Y1│D=1)-E(Y0│D=1)=E(Y1-Y0│D=1) (3)

式(3)中,Y1表示职业教育毕业的社会劳动力阶层固化程度;Y0表示非职业教育毕业的社会劳动力阶层固化程度。

倾向得分匹配法包括几类匹配方法,本研究将采用近邻匹配与半径匹配法进行研究,以此来验证结果的稳健性。

(二)数据来源

本研究选取2018年中山大学中国劳动力动态调查(CLDS)个人问卷数据,该调查以15~64岁的劳动年龄人口为对象,对中国城市和农村的居住者进行两年一次的追踪调查,调查议题包括劳动力的教育、就业、职业流动等。

职业教育作为类型教育,包括中等职业教育与高等职业教育两个层次。为了便于合理比较,将总样本分为两个子样本。其中,中等职业教育与普通高中及以下学历为一组子样本,经筛选与清理后,样本量为7399;高等职业教育与本科及以上学历为另一组子样本,样本量为1130。

(三)变量选择

1. 因变量

本研究选用主观社会阶层来测量劳动力社会阶层固化情况。之所以选用主观社会阶层,一是现有职业教育与社会阶层或地位的研究中,主要集中于客观社会阶层研究,对主观社会阶层讨论较少;二是从布迪厄的观点来看,人们的阶层认知还体现在生活方式与文化资本上[25],而这难以用客观指标测量,并且我国也尚未明确社会阶层的划分标准;三是客观阶层要被主观感知才能与社会态度和行为逻辑相关联,社会冲突与矛盾往往来源于人们的认知和体验[26]。问卷采用经典Mac Arthur社会阶层测量量表,测量时给被试呈现一个10级阶梯,从下至上代表社会十个等级的阶层位置,要求被试评定自己属于梯子的哪一级,最高的“10”分代表最顶层,最低的“1”分代表最底层。

社会阶层固化情况分为代内与代际两个维度进行研究,代内采用“您认为您5年后将会在哪个等级上”与“您认为您自己目前在哪个等级上”两题项数值之差表示。代际采用“您认为您自己目前在哪个等级上”与“您认为在您14岁时,您的家庭处在哪个等级上”两题项数值之差表示。差值小于0表示阶层向下流动,大于0表示向上流动,越趋近于0表示阶层固化越严重。