高职院校产业学院高质量发展:现状分析、要素框架和路径选择

作者: 王永钊 薛彦华

摘 要 高质量建设产业学院是高职院校培育高素质劳动者和技术技能人才的必然要求,也是职业教育产教融合的应然所在。高职院校产业学院是一种省部共建助力赋能、根植区域产业特色、优化校企治理结构的组织。产业学院建设内适性是高质量发展的内在依据和保障,外适性是高质量发展的外在表现和检验标准,要将内适性标准与外适性标准有效衔接,构建高职院校产业学院高质量发展的要素框架。政府要为产业学院建设保驾护航,院校要开展产业学院运行实践探索,行业要为产业学院发展定轨导向,企业要参与产业学院现代化共生治理,不断提高人才培养水平与质量。

关键词 产业学院;高职院校;高质量发展;要素框架;路径选择

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)18-0042-05

产业学院是高职院校深化产教融合、校企合作的重要举措,是适应新时代高等职业教育高质量发展的必然选择。2017年,国务院办公厅颁布《关于深化产教融合的若干意见》(国办发[2017]95号),提出鼓励企业依托或联合职业学校设立产业学院。2018年,教育部在广东省东莞市召开第一次产业学院建设工作会议,并举办全国高校产业学院建设现场会,总结“广东经验”。2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,提出推动校企共建共管产业学院,延伸职业学校办学空间。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“十四五”规划)提出了创新办学模式,深化产教融合、校企合作最新要求。面对社会环境不确定性和组织复杂性,产业学院作为一种组织创新,以一种新型组织形态呈现,具有诸多天然优势。但是,现阶段高职院校对产业学院的建设逻辑不清、实现路径不明、行业协同性不足、企业积极性不高,产业学院如何高质量发展引起广泛关注。

一、高职院校产业学院现状分析

产业学院在高职院校的探索实践兴于浙江,可追溯到2006年浙江经济职业技术学院与浙江物产集团共建物流产业学院和汽车后服务连锁产业学院[1]。紧随其后,很多高职院校整合资源,建设独具特色的产业学院,为国内高职院校产业学院的高质量发展提供了样板。

(一)省部共建赋能产业学院高质量发展

2020年,教育部、山东省人民政府颁布《关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》,提出支持企业与学校合作办专业或二级学院,推动开展股份制以及混合所有制改革。同年,教育部、甘肃省人民政府颁布《关于整省推进职业教育发展打造“技能甘肃”的意见》,提出支持园区学校和企业共建产业学院或产教融合园区;教育部、江苏省人民政府出台《关于整体推进苏锡常都市圈职业教育改革创新打造高质量发展样板的实施意见》,提出打造若干跨区跨校联合产业学院。2021年,教育部、河北省人民政府联合印发《关于提升区域职业教育发展动能打造品质保定的实施意见》,提出支持职业学校与驻保汽车相关企业共建产业学院。2024年,教育部、湖南省人民政府印发《关于进一步深化职业教育产教融合服务国家重要先进制造业高地建设的实施方案》,提出在国家级产业园区建设开放型产业学院,探索实体化运作。产业学院在各省市迅速发展,特色现代产业学院密集涌现,为高职院校建立产业学院提供了政策依据和理论指导。

(二)根植区域产业特色推动产业学院高质量发展

高职院校产业学院是基于区域产业或产业集群建立的,也是地方产业链发展的需求。产业链或产业集群是一个以产业为核心的闭环,在一定的区域内呈现出来,它的区位性非常明显,不仅表现在地理位置上,而且在时间上也相对稳定,进一步强化了产业学院的区域产业特色。高职院校产业学院服务有具体指向性,服务产业链某个环节,延展产业链上下游,破解产业链“短”之困。高职院校依托专业特色优势,与当地的产业发生强关联,根据区域产业战略发展需要,联合行业协会、龙头企业共同成立产业学院,以实现人才链与产业链有机衔接。产业的关联性与专业化特征,使得产业学院中的校行企联系更加紧密,形成校企利益共同体,反哺产业学院发展,不断提升区域特色产业竞争力。

(三)优化校企治理结构促进产业学院高质量发展

产业学院治理结构特色在于行业企业深度参与并发挥着重要作用。产业学院治理主体的多元性已在业内达成共识,行业企业参与产业学院建设,是双主体育人的中国特色。高职院校产业学院充分体现了职业院校和企业双主体治理结构,从独立性上看,分为公司法人的机构、混合所有制、高校下属二级学院等;从管理机制上看,分为独立运营模式、学校直管模式、二级学院管理模式、校企共管模式等;从合作模式看,分为校企合作、校企政合作、校政合作、校校合作和中外合作等[2];从投资主体来看,分为政府、行业、企业等出资。双主体治理结构改变了高职院校人才培养主体单一的局面,提高了职业教育供给侧质量。

二、高职院校产业学院高质量发展的要素框架

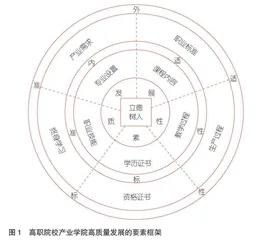

为了提高高职院校产业学院适应性,有必要明确高质量发展要素框架。组织发展理论创始人沃伦·本尼斯(Warren G. Bennis)从组织内外环境动态发展的角度出发,认为组织必须完成两项互相关联的任务才能长久发展下去,一个是维持组织内部系统的运转,即为“内适性”;另一个是适应外部环境,即为“外适性”[3]。美国学者乔杜里(Chowdhury)从系统动力学视角出发,认为组织适应性是一种组织拥有的学习与变革的能力,不具有适应性的组织就不能生存[4]。高职院校产业学院高质量发展的要素框架以培养学生的适应性素质为核心,明确学生的发展标准,坚持内适性标准和外适性标准相统一。内适性标准由产业学院通过专业设置、课程内容、教学过程、学历证书以及职业技能等内容组成,是外适性的内在依据和保障;外适性标准是由产业需求、职业标准、生产过程、资格证书以及终身学习等内容组成,是内适性的外在表现和检验标准。因此,内适性标准与外适性标准是评判高职院校产业学院高低的两个重要标准,见图1。前者属于预设性质量,后者属于检验性质量[5]。只有两者相互验证,才能使产业学院组织形态不断创新发展。

(一)内适性是高质量发展的内在依据和保障

1.专业设置高站位

专业设置是产业学院建设工作的核心。2021年1月,教育部办公厅印发的《本科层次职业教育专业设置管理办法(试行)》提出了“专业设置应体现职业教育类型特点”。专科层次职业院校也不例外。专业设置要紧贴区域经济发展需求,顺应新一轮科技革命和产业变革,研判产业结构和劳动力就业现状,分析劳动力市场人才需求,确定专业设置方向。行业企业参与专业设置,能有效增强专业的适应性,为产业学院人才培养模式的实施从源头上奠定基础。

2.课程内容高品质

课程内容是产业学院建设工作的灵魂。产业学院的课程内容要体现出职业性,将课程内容与企业工作内容、技能学习和操作能力、显性知识和隐性知识融为一体,培养懂技能、会管理的人才队伍。教学内容以学期为单位进行内容更新,捕捉新产业、新技术、新业态动向,加快新课程、新内容的迭代速度。注重企业真实项目利用和虚拟仿真项目开发,以项目制、任务单、情景串等方法进行课程内容前后贯通,保证课程载体的真实性和内容的趣味性。

3.教学过程高效率

教学过程是产业学院的运行轨迹。产业学院教学根据特定职业需求进行知识和技能传授,在传授过程中要注重与职业相关的思维训练,培育学生家国情怀、工匠精神等人文素质。教学过程高效率表现不仅是学科教学,还是活动教学,按照企业工艺流程和生产程序组织教学的有效性。在实践实训实习方面有着特殊的要求,更强调实践性、技术性和职业性。

4.学历证书高质量

学历证书是产业学院建设质量的保障。《国家职业教育改革实施方案》提出,在职业院校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点,即“1+X”证书制度试点工作。“1”代表学历证书,是一个人接受教育的年限、所具有的文化程度或者学业程度的证明,也是一种锻炼经历、学习过程、经验的凭证。在产业学院学习的学生,按照企业与院校共同制定的人才培养方案,共同建设专业课程、共同加强学生管理、共同实施双向考评,夯实学生的基础知识,实现学生在校学习和未来职业要求有效衔接。

5.职业技能高标准

职业技能是产业学院建设的根本任务。专业化职业岗位要求学生具备职业人所要求的职业技能。职业技能培养体现在专业化教学过程中,按照职业标准,不断调整职业技能内容,创新教学模式,将职业技能标准渗透到课程标准、教学大纲、教学环节中,为学生提供未来职业社会所需要的各种可迁移技能和终身学习能力[6]。学生职业技能提升,实现高质量就业,可以提高学生和家长主动积极选择职业学校的意愿,提高职业教育的社会认可度。

(二)外适性是高质量发展的外在表现和检验标准

1.产业需求新趋势

面对新技术革命带来的产业升级和经济转型,产业学院坚持需求导向,适应国家倡导的先进制造、新能源、人工智能等方向,顺应产业结构转型升级趋势,通过政策激励和约束来引导企业参与产业学院建设。随着高职院校与区域产业结合越来越紧密,将更加促进产业学院的发展和繁荣,进一步打破技术技能边界、职业空间边界,加快推进劳动密集型产业向知识和技术密集型产业转型[7]。同时对新技术影响的工作业态变迁、形态变换趋势进行推演,形成职业教育与产业世界需求的调适机制[8]。

2.职业标准新要求

产业学院建设在借鉴国外产业学院办学经验的基础上,通过法律和制度鼓励行业企业共同研制具有中国特色、世界水准、国际认可的职业教育质量标准体系。对标产业高端和高端产业,加快研制产业学院设置标准,如校长标准、师资队伍标准、信息化建设标准、顶岗实习标准、课程标准、实训条件建设标准、教学教材标准、“1+X”证书标准等。通过高起点布局,进行高标准建设,形成高质量发展,充分发挥产业学院在现代职业教育体系建设中的地位与作用。

3.生产过程新诉求

随着人工智能应用越来越广泛,企业的智能化程度越来越高,对技术人员的能力要求也发生了实质变化。高职院校深度融入区域经济发展,以产业学院为依托,对企业生产流程进行再造,着眼整个生产过程,利用专业知识,采用精益生产消除传统技术带来的浪费,助力产业提高竞争能力,服务区域经济发展。

4.职业资格新挑战

职业资格证书是表明劳动者在经济领域和生产活动中所从事某一职业所必备的专业知识和职业技能的效力证明。2019年,教育部等四部门联合发布《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》,部署“1+X”证书试点工作。如何实现“两制互动”“双证沟通”,提高证书含金量和社会公信力,产业学院扮演着重要角色。

5.终身学习新需要

产业学院承担毕业生的职业技能提升任务,受教育者须处理好学会学习和终身学习的关系,它既关乎到受教育者个人未来的发展、成长,又关乎到产业学院的发展和前途。终身学习将制度化教育转变为个性化教育,将学校化教育转变为社会化教育。产业学院能够保证受教育者的个性发展和自我实现。

三、高职院校产业学院高质量发展的路径选择

(一)政府层面:为产业学院建设保驾护航

高职院校产业学院是一个系统的庞大工程,为了确保建设有序推进,政府作为掌舵者,应鼓励多元利益主体积极参与,构建相关组织机构和机制,通过协商与合作等方式来解决各个层面的矛盾与冲突,力争实现“双赢或多赢”。

一是创造良好的协同育人环境。政府为产业学院建设创造良好的政策、法律环境以及内部协同育人环境。政策制定过程中既要以国家颁布的政策为指导,体现政策的纵向顺承,又要发挥积极主动性,制定切合区域实际的举措,努力营造利于各区域产业学院协同发展的政策环境。

二是搭建产教协同育人平台。政府统筹搭建产教协同育人平台,整合区域职业教育资源,将区域内职业鉴定、职业培训等资源统一到产业学院使用。各级政府同步规划产业学院与经济社会发展,使产业学院先行融入各项政策,带动区域产业发展。统筹产业学院和区域人力资源开发的规模、结构和层次,面向产业和区域发展需求,优化产业学院资源布局,加快人才培养结构调整,促进产业学院和产业联动发展。