高等职业教育服务新质生产力发展:逻辑理路与实践模式

作者: 楚金华

作者简介

楚金华(1978- ),男,山东交通职业学院院长,教授,博士,博士生导师,研究方向:职业教育政策与管理,高等教育治理(潍坊,261206)

基金项目

山东省2022年软科学重大项目“山东省产业数字化协同创新发展路径研究”(2022RZA02015),主持人:楚金华

摘 要 政府的高等职业教育职能定位、教育系统的高等职业教育功能取向、教育系统的高等职业教育功能转化是高等职业教育服务经济社会发展的逻辑理路。新质生产力是马克思主义政治经济学最新理论成果,其实质是人的变化及由此带来的衍生变化。明晰新质生产力内涵和形成机理是高等职业教育服务新质生产力发展的前提条件。作为社会生产力的新质生产力发端于企业创新,服务企业科技力发展是高等职业教育服务新质生产力发展的切入点,提高人才培养质量是其着力点,深化评价改革和加强职业研究是其发力点。为此,高等职业院校应动态调整办学定位,推行专业学科一体化建设,强化知识库、师资队伍和育人文化的核心地位,创新课程任务、培养方式、教学模式与方法、教学与科研组织建设,深化产教融合和落实内部评价改革,以更好地服务于新质生产力发展。

关键词 新质生产力;高等职业教育;教育职能;教育功能

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)19-0006-09

一、问题提出

2023年9月,习近平总书记在主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时强调,要“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能”[1]。新质生产力为中国经济社会发展指明了方向,激发了广大学者的研究热情。有学者指出,新质生产力源于我国经济发展的巨大成就及对生产力发展规律的深刻认识,同时也源于我国经济社会发展面临的巨大挑战[2]。还有学者认为,构建与新质生产力相适应的科技创新体制、完善基础设施、强化科技支撑、培育和发展数据要素市场及加大相关人才培养力度等是加快新质生产力发展的有效途径[3]。学者们关于新质生产力的研究主要集中在战略意义、内涵和实现路径等方面,大都认为数字化和科技创新是新质生产力的核心要素,转变增长方式是其主要目标,马克思主义生产力原理是其理论基础,体制机制和人等其他要素是其发展环境。

在高等教育服务新质生产力发展方面,有学者从基础研究和推动教育链、创新链、产业链与人才链深度融合等视角研究了新质生产力发展过程中的高等教育担当[4]。目前尚未发现有研究探讨高等职业教育服务新质生产力发展的路径与模式。能够创造新质生产力的战略人才和能够熟练掌握新质生产资料的应用型人才是形成新质生产力的必要条件。我国高等职业教育以培养高素质技术技能型人才为主要目标,高等职业教育高质量发展是加速形成新质生产力的有效途径,本研究旨在探讨高等职业教育服务经济社会发展的理论逻辑,并据此分析高等职业教育服务新质生产力发展的实践路径与模式。

二、高等职业教育服务经济社会发展的逻辑理路

(一)教育职能与教育功能

1.教育职能的内涵与影响因素

教育的社会职能(以下简称教育职能)是社会对教育定位的结果,是教育格局的标签[5],同时也是统治阶级对教育实践提出的价值主张、观点和要求,具有社会性、规范性和主观性等特征[6]。教育职能因经济体制不同而不同,吴康宁基于与不同经济结构相适应的社会关系,从宏观层面提出了三种不同教育职能,即对应“农业社会”经济结构的社会防范职能、“工业社会”经济结构的社会调适职能和“后工业社会”的社会更新职能[7]。适应不同经济结构的主导社会关系是他做出这三种判断的核心变量,旨在回答“教育应该起到什么作用”,是一种主观规范、具有应然性特征。教育职能是人们通过实践,在已认知到的多种可能职能中,根据经济社会发展需求的迫切程度,为教育实践提出的意见、规定或主张。教育职能受经济结构、政治体制和文化特征等因素影响。

2.教育功能的内涵与影响因素

功能起源于物理学,通常指一个系统或组件在特定环境中所起到的作用或效果,是一种客观存在。教育功能是教育在经济社会发展中实际发挥的作用,回答的是“教育实际上起到了什么作用”。相比教育职能,教育功能源于教育主体的履职行为,而履职行为受主体价值观、政策投入及其他利益相关者态度等的影响。

3.教育职能与教育功能的关系

教育职能是一种主观规范,带有一定价值倾向,主观性、价值性、应然性、预期性是其主要特征;教育功能是教育主体的教育实践活动在客观环境中实际发挥的作用,受教育规律、主体素养和客观条件等影响和约束,客观性和实然性是其特征。教育职能的主观认知本质使得其具有理论特质,而教育功能是活动的结果,具有实践特质。教育职能源于实践认知,教育功能受教育职能引导,它们之间的关系可以表述为“实践—理论—实践—理论”,螺旋式推动教育事业发展。作为主观认知的教育职能与作为客观存在的教育功能之本质区别在于:前者是一种价值判断与规范,而后者是一种社会客观实在,后者是前者服务经济社会发展的现实表现,它们共同统一于教育实践。

(二)高等职业教育服务经济发展的逻辑理路

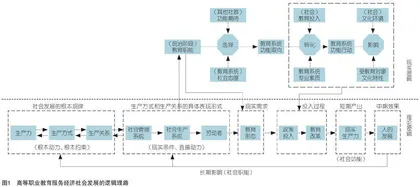

高等职业教育服务经济社会发展要把握生产方式和生产关系的具体表现形式,高等职业教育职能以服务生产方式和生产关系的稳定和发展为逻辑起点,为使高等职业教育发挥其预期功能,需配套政策投入和教育系统相应改革,我们称之为投入过程。经过一定时期的投入和改革后,会形成短期产出,即现实生产力,如人才培养数量和社会服务能力提升等。短期产出的实质是高等职业教育的社会功能。现实生产力能增进社会福祉和提升经济社会发展水平,在一定时期内能促进人的发展,我们称之为高等职业教育社会职能的中期效果。作为历史创造者的人类,在自身不断发展的情况下,会通过提升社会管理能力、优化社会生产系统和提升劳动者整体素质等方式来促进历史生产力发展。高等职业教育按这一逻辑理路发挥其服务经济社会发展的社会职能。根据该逻辑,构建出高等职业教育服务经济社会发展的逻辑理路,见图1。

该逻辑理路以马克思主义政治经济学为理论基础,基于唯物史观和教育社会学视角,科学构建了高等职业教育服务经济社会发展的功能实现过程。底层逻辑为“生产力—生产方式—生产关系—社会结构—教育需求”,现实条件为“教育职能—教育功能取向—教育功能行动—成果转化”,既体现了决定高等职业教育形态和功能的外部规律,又彰显了高等职业教育功能转化的内部过程和现实条件。底层逻辑体现了高等职业教育供给侧的形成过程,现实条件阐释了高等职业教育需求侧的形成过程,两者的匹配度决定着高等职业教育预期功能的发挥程度。底层逻辑是高等职业教育发展的根本规律,其决定着高等职业教育的办学方向和根本目标。现实条件是高等职业教育办学的具体社会环境,其决定着高等职业教育的办学形态、模式和路径。底层逻辑决定高等职业教育的意识形态和历史水平。现实条件决定着高等职业教育的社会吸引力和对经济社会发展的贡献度,先进的高等职业教育理念只有在适合、适宜和适用的社会土壤中才能付诸实践,构成职业教育“人的实践—实践的人—人的实践—实践的人—……”这一螺旋式发展模式。根据图1可以将我国高等职业教育服务经济社会发展的基本问题概括为:政府的高等职业教育职能定位;教育系统的高等职业教育功能取向;教育系统的高等职业教育功能转化。这三个问题分别回答国家需要什么样的高等职业教育?教育系统如何理解国家的高等职业教育需求?教育系统如何实现高等职业教育预期功能?但该逻辑理路只是从宏观抽象层面解释了高等职业教育服务经济社会发展的逻辑理路,具体到实践行为还需进一步细化。

高等职业教育服务新质生产力发展是一个从教育职能定位认知到教育功能转化的过程。本研究根据构建的逻辑理路来研究高等职业教育服务新质生产力发展的理论逻辑和实践模式。

三、新质生产力形成过程及其对高等职业教育的要求

(一)新质生产力内涵

中央财经领导小组办公室将新质生产力定义为“新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力,它以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵,以全要素生产率提升为核心标志”[8]。从定义来看,全要素生产率提升是新质生产力发展的核心标志,技术进步、投资、劳动力素质提高、企业组织与管理能力提升以及制度环境改善等是全要素生产率提升的真正成因。技术进步是全要素生产率提升的核心动力。据此,本研究提出新质生产力概念框架,如图2所示。

图2表明,全要素生产率提升是发展新质生产力的目标和新质生产力形成的核心标志。技术革命性突破、要素创新性配置和产业深度转型升级是催生新质生产力的核心途径,是新质生产力形成的量变阶段。“科学技术是生产力”是马克思关于科学及其应用的一个重大命题[9]。具体的技术变革、要素配置和产业转型都会引起劳动者、劳动资料和劳动对象的变化。他们的变化可能会直接成为提升全要素生产率的驱动力,也可以通过三者的组合来提升全要素生产率,三者的组合可以理解为生产方式。企业是创新的主体,这些创新首先会发生在创新意识较强的企业中。坚持服务高质量发展是我国高等职业教育的核心使命,行业企业是其服务对象,高等职业教育服务新质生产力发展必须落在企业生产实践上,需明确其服务行业企业的方式与任务。因此,需深入了解新质生产力的形成过程,这是高等职业教育服务新质生产力发展的前提。

(二)新质生产力形成过程

1.关于马克思主义“生产力—生产方式—生产关系”原理

新质生产力是马克思主义政治经济学的最新理论成果,马克思主义政治经济学一般原理对其仍然适用。研究新质生产力形成过程需从理解马克思主义“生产力—生产方式—生产关系”原理切入。有学者认为,马克思提出的是生产力—生产方式—生产关系框架,即生产力决定生产方式,生产方式决定生产关系。这在马克思的著作中确实能找到例证,如1846年,马克思在给安年科夫的信中就写道“人们借以进行生产、消费和交换的经济形式是暂时的和历史性的形式。随着新的生产力的获得,人们便改变自己的生产方式,而随着生产方式的改变,他们便改变所有不过是这一特定生产方式的必然关系的经济关系”[10]。但详细考究马克思关于生产力、生产方式和生产关系的定义后,就会发现该表述需进一步细化。

2.修正后的“生产力—生产方式—生产关系”原理

马克思在《德意志意识形态》及之后的著作中使用了大量的生产力概念,但使用语境或针对对象都不同,且马克思从未明确过生产力的定义或其组成要素[11]。在马克思赋予的生产力众多含义中,有时指具体的生产能力,如他在1846年写给安年科夫的信中提到“人们不能自由选择自己的生产力——这是他们全部历史的基础,因为任何生产力都是一种既得的力量,是以往活动的产物”。有时指社会生产力,如在《共产党宣言》中提到“无产者只有废除自己现存的占有方式,从而废除全部现存的占有方式,才能取得社会生产力”。有时他还把社会生产力当作一种合力。

生产方式是劳动者、劳动资料和劳动对象相结合的具体方式,主要指生产的方法和形式,前者可能更依靠技术因素,后者本质上是一种结构状态;前者反映出劳动者的操作技能,后者反映出劳动者的管理技能[12]。如马克思在《哲学的贫困》中提到“11世纪的人们是怎样的,18世纪的人们是怎样的,他们各自的需要、他们的生产力、生产方式以及生产中使用的原料是怎样的;最后,由这一切生存条件所产生的人与人之间的关系是怎样的”[13]。这个观点倾向于将生产方式看作一种技术支撑的资源配置方式。他在《哲学的贫困》还提到“随着新生产力的获得,人们改变自己的生产方式,随着生产方式即谋生方式的改变,人们也就会改变自己的一切社会关系”[14]。这倾向于将生产方式看作是一种靠社会关系支撑的组织结构。

作为一个具有不确定性的合力如何决定生产方式?从微观角度来看,谈论生产力决定生产方式是有条件的,这个条件就是社会生产力须落到某个具体生产力上,如科技生产力。在这个范围内,就可以探讨科技发展对劳动者与劳动资料的影响方式。例如自斯蒂文和伽利略时代以来,力学使人对机器产生了新的理解,数学也开始常被用到机器构造的理论与实践中。加之实用工程技术的发展,科学与实用工程技术的结合使得工业革命成为可能。蒸汽动力开始取代水力和人力,工厂成为新的生产方式[15]。这就是科技力带来的新生产方式。因此,我们通常说的“生产力决定生产方式”应该指具体生产力和技术支撑的生产方式。