高职院校课程标准:发展历程、价值意蕴、构建路径及未来路向

作者: 王敏 高嘉佳 周鹏 邬佳

作者简介

王敏(1979- ),男,浙江育英职业技术学院党委副书记、副校长,教授,研究方向:高等职业教育(杭州,310018);高嘉佳(1986- ),女,浙江育英职业技术学院创意设计学院副教授、党总支融书记,研究方向:职业教育;周鹏、邬佳,浙江育英职业技术学院

基金项目

中国高等教育学会2023年度高等教育科学研究规划立项项目“中国特色学徒制视域下高职学生职业素养培育创新与实践研究”(23ZYJ0407);中国成人教育协会“十四五”成人继续教育科研规划立项项目“习近平语言艺术对新时代成人继续教育课堂的话语体系转化机制研究”(2023-189Y),主持人:王敏

摘 要 职业教育课程标准是国家职业教育标准体系的重要组成部分,对于保障教育教学质量和人才培养规格具有重要意义。我国高职院校课程标准的发展经历了以“专业知识”为导向的教学大纲阶段、以“职业技能”为导向的课程标准阶段、以“一体化”为导向的课程标准阶段、以建设“现代职业教育体系”为导向的课程标准阶段,已经成为指导教学与学习的纲领性文件、培养复合型技术技能人才的有效形式、实施质量管理和控制的明确途径。在深入剖析高职院校课程标准内容体系基础上,从更新教育理念、设计单元项目、制定考核标准、统筹把握内容等方面提出其建设路径,并从分类分层建设、国际化发展、职业发展功能发挥、以学生为主体等方面提出未来高职院校课程标准的发展路向。

关键词 高职院校;课程标准;价值意蕴;构建路径;未来路向

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)20-0038-06

职业教育课程标准是国家职业教育标准体系的重要组成部分,对于保障教育教学质量和人才培养规格具有重要意义。为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》,进一步完善职业教育国家教学标准体系,国家积极推进职业教育课程标准建设,并已取得一定成效。但是,对于高职院校来讲,课程标准是否满足当下教育改革需求、还面临哪些问题、如何加以解决等还尚未明确。基于此,本文做出相关探索,以期为高职院校课程标准的完善提供参考。

一、高职院校课程标准的发展历程

21世纪初期,我国高职院校主要依靠教学大纲开展教学工作,但随着职业教育改革的深入推进,高职院校课程标准建设逐渐成为关注焦点,主要经历了四个阶段。

(一)以“专业知识”为导向的教学大纲阶段

2000年到2005年为我国课程标准发展的第一阶段。在这一阶段,高职教育尚未建立自己的课程标准体系,而是继续使用20世纪90年代的教学大纲,这些教学大纲重点强调课程专业体系的完整性和系统性。例如,2000年教育部发布的《高等专科学校、职业技术学院、成人高等院校教学管理要点》,明确要求每门课程都应有教学大纲,表明当时对于课程结构和内容的规定比较严格。到了2003年,教育部针对高职高专院校制定了人才培养工作水平评估方案,其中提到“全校分专业的理论与实践课程教学大纲”[1]。2005年,教育部在《全国示范性高职高专院校遴选方案(试行)》中,强调要进一步审查学校办学软件和评价学校内涵建设,同时要求课程大纲要齐全,显示了对高等职业教育质量的重视。总的来说,这一阶段的高职教育侧重于以专业体系为导向,教学大纲被视为教学的指导文件和实施的依据。这反映了当时高等职业教育的特点和发展方向,即强调专业知识的系统性和实践技能的培养。

(二)以“职业技能”为导向的课程标准阶段

2006年至2010年为我国课程标准发展的第二阶段。在这个阶段,可以明显看到以培养职业技能为导向的变革,这一时期的变化主要是由2005年国务院发布的《关于大力发展职业教育的决定》所引领的,其中提出了“坚持以就业为导向”的原则,这意味着高职教育正在从过去的重视升学向着重就业的方向转变。这一举措促使高职课程标准的制定开始更加注重培养职业技能。2006年,教育部、财政部印发的《关于实施国家示范性高等职业院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见》明确指出,要根据职业岗位的要求来强化就业能力的培养,并为实施双证书制度构建专业认证体系[2],这显示了教育部门对于实践技能和职业技能的重视。同年,教育部还发布了《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》,其中提出“建立突出职业能力培养的课程标准,规范课程教学的基本要求,提高课程教学质量”[3]。2008年,教育部在《高等职业院校人才培养工作评估方案》中进一步提出要求,“根据技术领域和职业岗位(群)的任职要求,参照相关的职业资格标准,设置课程体系和选择教学内容”[4]。总的来说,这一时期的高职教育开始重视与职业市场的对接,强调职业技能的培养,使得课程更贴近实际的职业需求和市场变化,为学生就业能力的培养提供了可能。

(三)以“一体化”为导向的课程标准阶段

2011年至2017年为我国课程标准的第三阶段。我国高职教育的课程标准发展进入了一个全新的阶段,标志着从单一的教学模式向更为综合、多元的教育模式转变。虽然2002年国务院颁布的《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》和2005年国务院颁布的《关于大力发展职业教育的决定》中,就已经提出了“充分依靠企业举办职业教育”和“大力推行工学结合、校企合作的培养模式”,但这些措施在实际执行中效果有限,主要是因为未能充分发挥企业在职业教育中的主体作用。这导致了校企合作在实践中呈现分离状态,未能充分实现资源共享和互利共赢。为解决这一问题,2011年6月23日,教育部发布了《关于充分发挥行业指导作用推进职业教育改革发展的意见》,明确提出了“推进产教结合与校企一体办学”的要求[5]。到了2014年,国务院发布的《关于加快发展现代职业教育的决定》提出建立“对接紧密、特色鲜明、动态调整的职业教育课程体系”[6],进一步强调了课程内容与市场需求之间的紧密联系和动态适应。2015年7月27日,教育部发布《关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》,强调了课程的综合化、模块化和项目化,体现了对课程内容和教学方法的创新和灵活性要求[7]。总体来看,这一阶段的高职教育课程标准建设摒弃了以往的单一思维方式,向多元立体的宏观视角发展,更加强调与产业实际需求的紧密结合,强调校企合作对于人才培养的重要性。这些变化对于提升高职教育的质量和效率、培养更加适应市场需求的高技能人才具有重要意义。

(四)以建设“现代职业教育体系”为导向的课程标准阶段

2018年至今为我国课程标准的第四阶段,这个阶段的特点是课程标准进一步地分类、分层和深化发展。2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》中,明确强调了创新教学模式与方法的重要性[8]。比如,可以通过普遍开展项目教学、情境教学和模块化教学来创新教学模式,通过将现代信息技术融入课堂教学来创新教学方法。同时,该文件还强调对教学标准的及时革新,在课程教学内容中通过对新技术工艺、新规范要求、典型案例的更新来保障结果导向。2022年5月1日,新修订颁布的《中华人民共和国职业教育法》进一步强化了职业教育与经济社会发展需求的紧密结合,强调制定职业教育标准需要根据职业划分类别、职业标准要求以及职业发展需求,强调实行包括学历证书、其他学业证书、培训证书、职业资格证书和职业技能等级证书在内的多样化的认证制度。2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于推动现代职业教育体系建设改革的意见》中,明确强调了组织知名专家、业界精英和优秀教师来打造核心课程、优质教材、教师团队和实践项目的重要性,以及及时将新的教育方法、技术、工艺和标准引入教学实践中的必要性[9]。这些政策文件共同体现了我国高职教育课程标准建设的新趋势:不仅强调与产业需求的紧密对接,还强调教学内容和方法的创新与灵活性,以及多样化认证制度的实施。这些变化表明,我国高职教育正在逐渐形成一个更为综合、多元化和高质量的教育体系,以更好地适应人才培养和经济社会发展需要。

二、高职院校课程标准的价值意蕴

纵观高职课程标准建设的发展历程,可以发现,高职课程标准的建设总是及时反映着国家需要、职业教育的定位和经济社会的发展变化,其价值意蕴主要体现在以下方面。

(一)是指导教学与学习的纲领性文件

新修订颁布的《中华人民共和国职业教育法》强调:“职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型,是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分,是培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要途径。国家建立健全适应经济社会发展需要,产教深度融合,职业学校教育和职业培训并重,职业教育与普通教育相互融通,不同层次职业教育有效贯通,服务全民终身学习的现代职业教育体系。”[10]高等职业教育课程标准是根据课程教学目标,严格按照《中华人民共和国职业教育法》《国家职业资格标准》以及相关行业企业标准,以培养高职学生的专业知识、职业能力和综合素质为重点,作为纲领性文件对教师教学工作和学生学习发展进行详细指导,能够有效推动“以学生为中心、教师主导、教学做一体化相结合”等教学模式的改革,促进学生职业发展所需要的爱国品质、职业道德、专业知识、职业能力、综合素质等的养成。

(二)是培养复合型技术技能型人才的有效形式

由于产业结构的调整与转型升级,产业内涵和外延的不断变化,促使产业链延伸交叉,进而出现了交叉领域和交叉专业,因而交叉岗位、复合岗位应运而生,从而使得高职院校培养高素质复合型技术技能人才成为大势所趋。而专业群建设作为高职院校的一种新型专业组织模式,恰好有利于复合型人才的培养。同时,基于现代职业教育体系下的课程标准的构建与实施有利于深化产教深度融合和校企深度合作,从而培养高素质技术技能人才。如何进一步加强产教融合、校企合作,以人才链赋能产业链,以产业链打造人才链,促进产业链与人才链深度融合,已经成为高职院校未来面临的新机遇与挑战。高职院校课程标准的建设有效整合了一门课程的多方资源,提高课程中校企合作的相互吸引力,形成课程质量整体提升的具体途径,更好地培养复合型技术技能人才。

(三)是实施质量管理和控制的明确途径

课程标准的编制与实施有利于高职院校教育教学质量的提高,为学校教学质量监控提供可支撑的依据,为学生学习和教师教学提供了可执行的依据,为教学评价提供了一定的导向作用,是高职院校教学工作正常运行必不可少的工具之一。根据实际生产需要和职业岗位需求,制定全面的课程标准,以模块化和系统化的方式开发实训课程体系,以提升学生的职业能力。同时,根据行业企业的不断发展与新要求,及时更新高职院校的课程标准,将最新的技术、最新的工艺、最新的标准和典型企业工作案例纳入课程标准。以往的教学大纲主要是针对教师群体的指导性文件,而现代职业教育体系下高职课程标准既针对教师的使用,也作为学生学习课程的主要支撑材料。第一,规定了学生学的标准,即学什么、学到什么程度、怎么学;第二,规定了教师教的标准,即教什么、教到什么程度、如何教;第三,明确了学生在经过学习以后,即知道什么、会做什么和养成什么。课程标准对课程基本情况、课程性质和定位、课程目标、课程内容与结构、考核与评价等提出量化要求,才能取得良好的教学效果。

三、高职院校课程标准的内容体系及其构建

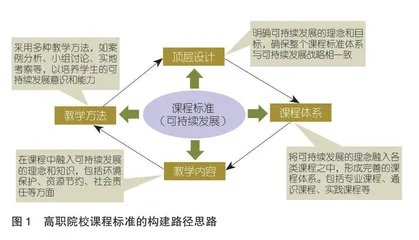

构建高职院校课程标准应首先明确建立这一标准应考虑的基本要素,从“适应性”要求出发,把握思考的基本逻辑。然后再结合具体课程,明确课程标准建设应考虑的具体问题。高职院校课程标准的构建路径见图1。

(一)课程标准构建的内容体系

1.课程基本情况

课程基本情况包括课程名称、课程代码、课程类型、适用专业、学时、学分六个基本要素。制订课程标准前要详细了解课程的基本情况,以专业人才的培养目标和发展规格为依据,与人才培养方案保持一致。

2.课程性质和定位

课程的性质和定位主要是对性质、地位和作用进行定性详细描述,并阐述课程的基本教学理念。应说明在实现人才培养方案所规定的培养目标质量所起的作用以及从岗位工作流程出发说明本课程的作用。必须指出本课程与其他课程的关系,能明确说明课程与先修课程、后续课程之间的衔接关系。基于现代职业教育体系下的课程标准建立在准确的课程定位基础之上,而准确的课程定位前提是对高职教育人才培养要求的精准把握,以及对专业人才培养全过程的熟悉和了解。通过课程标准的制订,在教学上明确学生应掌握哪些知识、形成哪些能力、养成哪些素养。在此基础上,再根据教学内容的逻辑关系,进行教学内容的序化和整合。