市域产教联合体的空间分布及其影响机制研究

作者: 陈曦萌 兰代巧 姜丽娜

作者简介

陈曦萌(1982- ),女,南宁师范大学职业技术师范学院副教授,教育学博士,研究方向:职业教育产教融合(南宁,530001);兰代巧(2000- ),女,南宁师范大学硕士研究生,研究方向:职业教育产教融合;姜丽娜,南宁师范大学

基金项目

2022年广西职业教育教学改革研究重点项目“高职院校校企合作投入产出绩效评价研究与实践”(GXGZJG2022A060),主持人:陈曦萌;广西教育科学“十四五”规划2024年度职业教育重大课题“职业教育校企合作的类型辨析及政策优化研究”(2024JD104),主持人:陈曦萌;2024年广西研究生教育创新计划项目“协同创新视域下市域产教联合体高质量发展研究”(YCSW2024470),主持人:兰代巧

摘 要 打造市域产教联合体是加快推进现代职业教育体系建设改革的重点任务。基于区域创新生态系统,以全国首批28家市域产教联合体为样本,采用模糊集定性比较分析方法对其空间分布及影响机制进行研究。结果显示:市域产教联合体呈现“东部远高于西部和中部”的空间分布格局;“资源—主体—环境”涵盖的7个要素均不能单独构成市域产教联合体空间高集聚的必要条件;市域产教联合体空间高集聚主要有企业主体驱动型、企业—技术驱动型、技术—创新驱动型、企业—技术—创新驱动型四条路径。推动市域产教联合体高质量建设,需要统筹推进,特色发展,着力加强市域产教联合体高质量建设;全面优化,协同促进,积极营造市域产教联合体发展新生态。

关键词 市域产教联合体;产教融合;空间分布;影响机制

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)21-0029-09

建设市域产教联合体是全面贯彻党的二十大精神、增强职业教育适应性和吸引力的重要举措,是深化产教融合、服务区域经济发展的重要途径,是促进教育链、人才链与产业链、创新链紧密结合的重要载体。2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,市域产教联合体作为独立主体首次出现在国家层面的政策中[1]。2023年4月,教育部办公厅印发《关于开展市域产教联合体建设的通知》,明确指出市域产教联合体建设的条件要求[2]。此后,各省(市、自治区)逐步出台一系列推进市域产教联合体建设的指导意见或通知,涵盖了市域产教联合体建设的总体目标、重点任务、建设机制等内容,市域产教联合体得以迅速发展。2023年10月,教育部办公厅印发的《关于公布第一批市域产教联合体名单的通知》遴选了28家首批市域产教联合体[3]。这28家市域产教联合体的空间分布格局如何?市域产教联合体的高集聚受区域内哪个因素或哪些组合因素的影响?本文从区域创新生态系统视角出发,对市域产教联合体的空间分布特征和影响机制进行研究,为后续各省(市、自治区)有效整合区域资源,推动联合体各类主体协同配合,开展市域产教联合体建设提供理论框架与实践路径。

一、文献回顾与理论框架

(一)文献回顾

近年来,职业教育产教融合一直存在着融而不合、合而不作等问题。市域产教联合体作为推进产教深度融合的一种新载体,对破解校热企冷“壁炉现象”和校企合作“两张皮”问题具有重要意义。

2023年,国内学者开始以“市域产教联合体”为主题进行研究,内容集中于市域产教联合体的特征、困境、路径、经验等方面。在市域产教联合体特征研究方面,韩连权等人认为市域产教联合体的基本特征是系统开放性、多元共生性和供给服务性[4];冯海芬揭示了市域产教联合体具有发展理念一体化、建设主体多元化、发展特色市域化和运作方式实体化等特征[5];边疆梳理并归纳了市域产教联合体具有资源共享和优势互补、注重产教融合和创新驱动、倡导人才培养和技能提升、强调地方特色和产业优势的主要特征[6]。在市域产教联合体建设困境研究方面,周勇军认为在宏观层面主要是政策体系不完善,具体表现为操作细则不足、资源配置不均、保障体系不全[7];冉云芳等人认为中观层面主要是协同主体合作机制不健全[8],存在着内涵理解不清晰、运行机制不畅通和利益分配不明确等问题[9]。在市域产教联合体建设路径研究方面,吴慧媛等人提出要加大政策保障力度、均衡共同体利益、建立共生模式、优化区域环境和探索协同办学体制等[10][11]。在市域产教联合体建设经验研究上,王亚南等人以太仓市产教联合体为例总结分析了联合体建设的成功经验和典型范式[12];孙兴洋通过探索无锡高新区职业教育“新吴模式”为产教联合体组织架构提供启示[13];谢晶晶结合上海漕河泾新兴技术开发区市域产教联合体、北京数字文化产教联合体和西部职教基地产教联合体三个典型案例分析市域产教联合体建设的经验启示[14];海秋丹以阜新玛瑙产业为例为推进市域产教联合体的路径建设提供参考[15]。

综上所述,目前关于市域产教联合体的研究主要以文献分析、文本分析和案例分析等质性方法为主,量化研究明显不足;已有研究大多聚焦在市域产教联合体整体层面的概念内涵、建设困境和对策路径等内容,关于市域产教联合体个体层面的空间分布及其影响机制鲜有涉及。

(二)理论框架

目前运用于市域产教联合体建设的理论有交易成本理论、系统协同理论、生态学理论、组织间网络理论、多元主体协同理论、共生理论和共同体理论。市域产教联合体是基于市域职业教育发展的类型特征对区域职业教育发展生态的建构和塑造,核心在于提升职业教育的区域适应性,变革产教关系。因此,本文将引入区域创新生态系统进行理论架构。区域创新生态系统来源于区域创新体系[16],是指在一定时空范围内,由企业、高校及科研机构、政府和外部环境等多元主体构成的动态协调系统。目前,区域创新生态系统被广泛运用于经济学、环境学和管理学等领域的研究。教育学领域的相关研究较少,主要包括提高科技成果转化的量化研究、校企融通创新模式的案例分析和高校区域发展协同创新的理论分析。在市域产教联合体建设中,区域创新生态系统认为联合体中的各要素之间相互依赖与协同互动是实现联合体价值创造和系统整体效益最大化的关键,具有多样共生性、层次交互性、动态稳定性和开放协同性等主要特征,包括资源要素、主体要素和环境要素三方面内容。

1.资源要素

根据已有研究[17][18],市域产教联合体建设的资源要素主要指有形资源,如人力资源、财力资源、技术资源等。人力资源,即从事科技研发人员与科技服务业人员,对区域创新生态系统知识生产与转移起着关键作用;财力资源,即投入研发活动的各种资金使用,是促进区域创新生态系统成果转化的驱动因素;技术资源,即联合机构发表的论文和专利数,是衡量区域创新生态系统资源水平的重要指标。

2.主体要素

根据以往研究[19][20],市域产教联合体的主体要素包括政府、行业、企业、学校和科研机构等。但目前市域产教联合体主体中占比最大的仍是学校和企业。前者可组织开发优质教材、专业核心课程、实践能力项目和教学装备,为区域创新生态系统输送高素质技术技能人才。后者可通过纵、横双向联结上下端的创新主体,从而有效地提升区域创新生态系统中的知识创新、转移、推广和应用等能力。

3.环境要素

基于已有文献可知[21],市域产教联合体的环境要素主要包括制度环境和创新环境。一方面,良好的制度环境可以减少合作的不确定性,降低知识转移成本和提高要素配置效率,从而持续激发联合体的区域创新活力;另一方面,优良的创新环境可以扩大区域资源投入,提高区域研究水平和增加区域创新效率,以激发联合体的区域创新潜力。

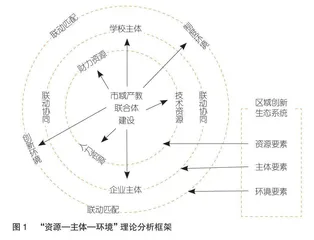

鉴于此,资源要素选取人力资源、财力资源和技术资源;主体要素包括企业主体和学校主体;环境要素指制度环境和创新环境。以上7个因素均是影响市域产教联合体的重要因素,结合区域创新生态系统,构建“资源—主体—环境”理论分析框架,见图1。

市域产教联合体作为现代职业教育体系建设“两翼”之一,是推进职业教育高质量发展的重要举措,是培养高素质高技能人才的重要载体。联合体的建设和运行对不同省(市、自治区)创新资源集聚、创新人才培养、创新活力激发、创新能力提升以及创新优势构建将发挥出重要作用。虽然我国的市域产教联合体创建工作刚刚起步,但各地建设工作已取得初步成效。随着产教融合深化发展和区域创新竞合态势的演化,市域产教联合体建设在“有进有出、动态调整”原则下需不断更新和完善。因此,研究我国市域产教联合体的空间分布和影响机制,准确分析我国各省(市、自治区)市域产教联合体的发展水平,比较分析影响不同省(市、自治区)的市域产教联合体布局的影响因子,一方面有助于政府部门更好地了解市域产教联合体建设布局的地区差异,进一步加强统筹规划;另一方面有利于城市更好地发挥科技园、产业园、工业园的“聚集效应”,挖掘区域资源优化要素配置,实现人力资源和区域产业精准匹配。

二、研究方法与数据构建

(一)研究方法

本文结合定性和定量分析方法,对全国首批28家市域产教联合体的空间分布特征及影响机制进行研究。首先,通过描述性统计分析市域产教联合体的整体分布格局和各省(市、自治区)的分布情况;其次,基于区域创新理论框架,运用模糊定性比较分析(fuzzy-set qualitative comparative analysis,简称fsQCA),对市域产教联合体的影响机制进行分析,探究是否存在市域产教联合体高集聚的必要条件,从而挖掘出市域产教联合体高集聚的驱动路径。

定性比较分析方法是20世纪80年代查尔斯·拉金(Charles C.Ragin)提出的一种基于集合理论和布尔运算的分析方法[22],其优势在于解决复杂的因果关系且兼具外部适应性[23]。本文选取定性比较分析方法的原因在于:市域产教联合体建设是一项复杂的系统工程,需要考虑多个变量的影响以及各要素间的相关关系,因此探讨不同前因条件的动态组合对市域产教联合体空间分布的影响,符合定性比较分析方法的要求;定性比较分析方法适用于10~50个中等样本的研究,本文以28家市域产教联合体为样本,符合定性比较分析方法的条件。该方法通常使用一致性水平(consistency)判断结果的必要性条件和充分性条件,即必要性分析的一致性水平、充分性分析的一致性水平和PRI一致性(proportional reduction in inconsistency)三种。一致性水平的判定如下:

必要性分析的一致性水平:

Consisitency(Xi≥Yi)=Σ[(minXi,Yi)] / ΣYi (1)

充分性分析的一致性水平:

Consisitency(Xi≤Yi)=Σ[(minXi,Yi)] / ΣXi (2)

PRI一致性:

PRI= (3)

(二)数据来源

根据研究目的和数据可获得性,以2023年教育部办公厅印发的《关于公布第一批市域产教联合体名单的通知》(下文简称《通知》)中的28家市域产教联合体为研究样本。数据来源于教育部网站、《2022中国科技统计年鉴》《2023中国科技论文统计报告》《2022中国区域创新能力报告》《中国分省份市场化指数报告》,等等。结果变量同样以《通知》中的28家市域产教联合体在大陆31个省(市、自治区)的分布数据来测量;根据已有研究[23],中等样本(10~40个样本)通常选择4~7个条件变量。因此,本文基于区域创新生态系统选取了7个条件变量,符合定性比较分析方法的要求。结果变量与条件变量的描述性统计见表1。

(三)变量测量与校准

1.结果变量

市域产教联合体作为产教融合的新载体,对推进教育链、人才链、产业链和创新链紧密结合具有显著的促进作用,因而受到国家相关部门和相关学者的广泛关注。区域创新生态系统认为产业集聚能促进区域创新绩效增加,因此,在某一区域内的市域产教联合体会受到区域内资源要素、主体要素和环境要素的协同影响。本文使用市域产教联合体在各个区域的分布数量表征市域产教联合体的空间集聚水平。