MOA理论视角下中职学生职业能力提升路径研究

作者: 孙克 方凡铭 张信为 黄敏 周荣

摘 要 职业能力建设是推进制造强国、质量强国的重要议题。选取职业技能大赛获奖者为典型案例,基于MOA理论识别动机、机会、能力三个层面的5个前因条件,运用模糊集定性比较分析方法探讨影响中职学生职业能力提升的组合路径。研究发现:动机、机会和能力均不构成高水平职业能力的必要条件;职业能力的提升是多因素联动的结果,且存在多种实现路径;自主学习能力对职业能力提升发挥普适作用,非高学习环境是高水平职业能力发展的制约因素。基于此,中职学生职业能力的提升路径为:多措并举培养学生自主学习能力;建立以自我奋斗精神、学习环境和自主学习能力为核心条件的职业能力提升组合模式;针对不同类型学生实施不同职业能力提升组合模式。

关键词 MOA理论;中职学生;职业能力;职业技能大赛;定性比较分析

中图分类号 G718.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)23-0018-07

作者简介

孙克(1984- ),女,江西科技师范大学经济管理与法学院副教授,理学博士,研究方向:职业技术教育(南昌,330038);方凡铭(1999- ),女,江西科技师范大学经济管理与法学院硕士研究生,研究方向:职业技术教育;张信为、黄敏、周荣,江西科技师范大学

基金项目

江西省社会科学基金2024年度项目“长江中游城市群新质生产力发展水平的多维评价与优化提升”(24YJ45D),主持人:孙克;江西省教育科学“十四五”规划2022年度课题“江西省职业教育生态承载力测评及提升策略研究”(22YB1331),主持人:周荣

一、引言

职业能力是职业教育人才培养“产出质量”的重要标志之一[1]。“十四五”时期,我国已进入高质量发展阶段,技能人才工作在党和国家工作全局中具有基础性、战略性地位。党中央高度重视技能人才工作,围绕不同类型的人才建设,作出一系列重大决策部署,为职业能力建设工作提供了根本遵循[2]。2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》提到,通过推行职业技能等级认定、完善职业技能竞赛体系等方式,建立技能人才职业技能等级制度和多元化评价机制,鼓励人们不断提升职业能力[3]。中等职业教育(以下简称“中职”)处于整个教育体系的“腰部”,一方面对接义务教育,另一方面衔接高等教育,并与普通教育并驾齐驱、共同推进人才培养活动与教育阶段衔接协调发展[4]。中职作为职业教育体系的起点,担负着培养数以亿计高素质劳动者和技能型人才的重要使命[5]。然而,许多中职学校存在“课程与岗位脱节、课程与大赛分离”“学生学习兴趣不高”“职业技能不扎实”等弊端,导致许多学生职业能力并不高。中职学生职业能力培养已成为各界关注的重点。

围绕职业能力,学者们主要从以下三个视角展开研究:第一,内涵和构成视角。严雪怡将CBE工作与能力本位相结合,得出广义的职业能力是特定职业所需具备的基本技能,而狭义的职业能力为特定工作所需要的基本能力[6];王云彪基于“三全育人”和工匠精神视角,提出职业能力是劳动者在培训与实践过程中习得、探索到的知识经验、方法原理、操作技能和手艺本领,具体包括求实重道和精湛技艺[7];魏涛从中职学校会计专业出发,指出职业特定技能、行业通用技能和核心技能是职业能力构成的三大要素[8]。第二,培养视角。庄美基于“1+X”证书制度的背景,提出构建职业导向课程教学、优化校企协同育人模式、搭建新媒体实践平台等职业能力培养实施路径[9];张勇针对当前艺术设计教育与职业的“错位”问题,结合“训赛结合”概念及开发思路,总结职业能力的培养方式[10];Torabi立足于学历教育和岗位培训间的对接、融合,提出培养学生职业技能可以减少学生适应职业岗位的时间,促进学生职业成长[11];Shorten从培养学生的自学能力出发,认为应设置专门的职业教育课程,之后以形成性评估为主导,测评学生的职业能力是否达到标准[12]。第三,影响因素视角。秦彬朦以情境认知理论和S-O-R理论为指导,从外部环境刺激机制、内部机体反应机制等视角分析了体验教学场景中影响职业能力的形成的因素[13];蔡永鸿等人通过问卷调查和职业院校的走访调查,得出学校专业设置、人才培养模式等教育因素,深刻影响着职业院校学生职业能力的培养与发展[14];何兴国等人基于重庆市25所学校的实证研究发现,学校重点级别、实习企业对学生的专业指导和人文关怀、学生专业承诺等因素对学生职业能力具有显著正向影响[15]。

上述研究为分析中职学生职业能力提升路径奠定了坚实基础,但仍存在不足。首先,专门研究学生职业能力提升路径的成果较少,且较多学者所选取的职业能力提升影响因素较为分散,没有从理论上构建起职业能力提升的前置动因整合分析框架;其次,职业能力本身内涵丰富,应从整体角度探究要素间互动对学生职业能力提升路径的驱动作用。当前研究大多依赖多元定量分析方法,使得要素之间的关联性大多仅限于线性层面,无法深入探讨影响职业能力提升的复杂因果性问题。中职教育是我国职业教育的主体,开展中职学生职业能力提升前因机制的组态分析,有助于揭示不同中职学生职业能力提升的内在机理,进一步贯彻“个性化发展”“因材施教”等教育理念,促进我国技能人才发展“百花齐放”。因此,本文将动因—机会—能力(Motivation-Opportunity-Ability,MOA)理论框架引入中职学生职业能力提升研究中,运用组态思维和模糊集定性比较分析法(Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis, fsQCA),从自我意识、自我奋斗精神、教师培养、学习环境、自主学习能力5个维度对筛选出的28位中职职业技能大赛获奖者进行组态分析,进一步探究中职学生职业能力提升组合路径,以拓宽职业能力提升相关研究的视角,并加深对中职学生职业能力提升的理解,全面推进技能型社会建设。

二、理论框架与模型构建

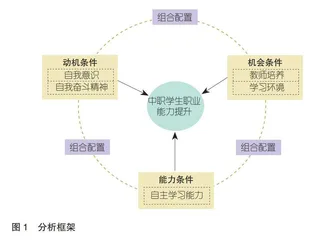

MOA理论由麦金尼斯(MacInnis)提出,其框架构建最早来自工业心理学家的理论研究。MOA理论认为个体发生某种行为需具备动机、机会和能力等三个必要前提。目前,该理论被广泛应用于市场营销、知识管理等多个领域,其有效性已得到多次验证[16]。本文基于MOA理论分析框架,对中职学生职业能力的提升进行深入研究,构建了中职学生职业能力提升路径分析框架,见图1。

(一)动机维度

动机维度包括自我意识和自我奋斗精神。动机是指促使个体产生某一行为的推力,是特定行为中兴趣、意愿和愿望的交融,也是个体能动性的表现[17]。自我意识指人们对自身的认识和评价,包括对自身生理状况、心理特征及自己与他人关系的认知,可以表现在有明确的目标、了解自身特点等方面[18]。中职学生如果有明确的目标,了解自己的兴趣,懂得扬长避短,就能尽早锻炼自己的职业能力,为职业生涯作好铺垫。自我奋斗精神能够使自身的行为更具有实践性和价值性,主要包括坚持不懈、勤学苦练、勇于实践、严于律己等精神[19]。这些精神有助于个人在职业生涯中不断成长和进步,取得更好的职业成就。

(二)机会维度

机会维度包括教师培养和学习环境。机会是指推动个体行为发生的外在因素,个体的行为会因为人物、时间、环境等方面的不同产生差异的结果。职业院校教师兼具实践性、职业性和教育性,是学生发展的辅导者,也是职业技能的锻造者[20]。教师通过关心支持、精心指导、严格要求等方式来培养学生,从而帮助学生提高职业能力。学习环境指由课堂空间、师生人际关系、生活质量和社会气氛等因素构成的课堂生活情境[21],也指学校环境、家庭环境和社会环境共同构成的学习场所[22]。学校、家庭和社会都是学生所生活的主要场所,良好的学习环境能够提高学生学习效率,增加课程的吸引力,让学生能够轻松愉悦地掌握知识和技能,为中职学生提升职业能力营造良好的“成长域”。

(三)能力维度

能力维度主要指自主学习能力。能力是个体在完成目标或任务过程中所表现出的综合素质的集合,会直接影响个体完成目标活动或任务的效率,同时也是目标能否完成的决定因素[23]。自主学习能力主要通过自我监控能力、知识运用能力、协调沟通能力、信息处理能力等方面来体现。与普高学生相比,中职学生文化知识较为薄弱,学校教育培养的有限性和中职生的自身特性决定了自主学习能力在学生职业生涯发展中的重要性[24]。只有按照严格标准来培养中职学生的自主学习能力,才能让中职学生拥有较高的职业能力,成为高素质创新型技能人才[25]。

三、研究设计

(一)研究方法

定性比较分析(Qualitative Comparative Analysis, QCA)是一种将案例数据作为基础数据的比较分析方法,由社会学家查尔斯·拉金(Charles Ragin)于1987年提出[26]。它能够基于组态逻辑通过小样本来研究多种复杂变量对结果变量的影响。本文采用QCA方法主要基于以下原因:第一,该方法适用于小样本数据分析,对样本数量要求较低,将最终筛选出的28位职业技能大赛获奖者作为样本,样本数量符合该方法要求;第二,职业能力提升的组合路径较多且实现过程复杂,该方法将条件变量组态集合关系进行对比,确定职业能力提升的变量组合及核心条件,可对中职学生职业能力培养提供参考。

(二)案例介绍与数据来源

由于职业技能大赛含金量高、战线较长,不仅考验参赛者的职业技能,也考验其沟通协调、压力管理、解决问题等职业发展所需具备的能力。因此,最终筛选出28位中职职业技能大赛获奖者的案例为样本。本文所收集的案例主要来源于成都职教、凉州职专、萧山三职、威海教育等中职学校和职业教育相关微信公众号,选取2019-2023年度职业技能大赛获奖者的奋斗故事,共计108篇,剔除一些重复案例、叙述表达太短和与研究主题不符的案例。同时,案例样本具有以下特征:一是多样性,案例中的中职职业技能大赛获奖者来自全国不同地方、不同专业,能够在最少的案例中保持最大的异质性;二是同质性,案例中的职业技能大赛获奖者都是中职学生,案例间有足够共通的背景或特征;三是权威性,获取的案例样本都来自中职学校和职业教育相关的官方微信公众号,通常与其官网同步发布,具有权威性,满足QCA对案例特征的要求。

(三)变量赋值与校准

1.变量赋值

参考前人QCA研究变量选取经验[27],本文运用文献归纳法、研究框架法,并结合MOA理论模型,确定了自我奋斗精神、自我意识、教师培养、学习环境和自主学习能力作为前因条件,以及职业能力作为结果变量,同时对所选案例的具体情况进行综合考量,对相应变量进行赋值。

基于数据的简洁性和合理性,本文选取获奖生获得最高级别奖项作为结果变量衡量职业能力,并予以赋值。赋值标准如下:AB表示该生的职业能力赋值;i表示从高往低排序的获奖级别(国家级、省级、市级),将级别权重分别赋值为1、0.5和0.2;j表示该生在相应级别赛道获得的奖项等级(一、二等奖),将奖项分别赋值为1和0.67。条件变量部分均根据样本案例中出现的二级指标数量及其所占比重的方式予以赋值,具体赋值如下:。ei为各个二级指标的0~1赋值,S表示各条件变量的赋值,N为该条件变量所含二级指标的个数。见表1。

2.数据校准

为给研究案例数据集赋予集合隶属度,校准是进行fsQCA组态分析前的必要步骤[28]。在校准过程中,为界定前因条件和结果变量数据的交叉点,按照惯例将各研究变量的四分位数(95%分位数、中位数、5%分位数)分别设定为组态分析的完全隶属、交叉点和完全不隶属的校准锚点。数据校准通过软件fsQCA3.0实现,结果见表2。

四、中职学生职业能力提升的组态分析