职业教育学生向度增值评价的设计理路

作者: 谢冰心 傅仲斌

摘 要 增值评价是一定周期内教育对学生学业成就的净影响的定量评价,是基于学生主体地位的一种评价,体现了评价的本体价值。而实践中,增值评价更多地运用于对学校和教师的考核。在分析增值评价的教师向度和学生向度以及由此带来价值不同的基础上,提出增值评价应实现价值和理性双重回归:以学生为主体而评价;遵循工具理性,将增值评价只用于可测量可精确计算或可准确描述的学业领域。基于增值评价价值和理论回归的视角,从设计的目的、内容、主体、指标体系、数学模型、数据平台、应用效果等方面提出职业教育学生向度增值评价的设计理路。

关键词 职业教育;增值评价;学生向度;价值回归;理性回归

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)23-0076-05

作者简介

谢冰心(1976- ),女,湄洲湾职业技术学院外语教研室主任,副教授,研究方向:高等职业教育,英语语言教育(莆田,351100);傅仲斌(1970- ),男,湄洲湾职业技术学院艺术教研室主任,副教授,研究方向:高等职业教育,艺术教育

基金项目

2021年福建省中青年教师教育科研项目“学业向度的增值评价模型与策略研究”(JAS21675),主持人:谢冰心

一、问题提出

教育评价事关教育发展方向,有什么样的评价指挥棒,就有什么样的办学导向。2020年10月,中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》,提出“坚持科学有效,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价,充分利用信息技术,提高教育评价的科学性、专业性、客观性”[1]。实际上,我国教育评价改革,按其发展脉络,大致经历了三个阶段,即1900-1977年的间续发展阶段、1977-1985年理论积累阶段、1985年以后的持续发展阶段[2]。尤其是1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》颁布之后,我国教育评价改革加速推进,更加关注如何科学评价学生。作为一种可以相对客观准确评价学生发展的方法,增值评价自然成为教育评价研究的一个重要方向。在增值评价演进过程中,更多地偏向将其用于对学校、教师的考核,疏离了教育评价的本然向度与价值。

在我国,最早关于增值评价研究的文献是1998年张兴的《引进增值观念推进素质教育》[3]。之后,不少学者围绕职业教育讨论增值评价,如:王瑾阐述了增值性评价的概要统计分析模型、多元线性回归统计分析模型、多水平分析模型的构建以及高职院校学生增值性评价的思路[4];鲍威探究了学生学业增值效应的影响机制[5];庄西真讨论了职业教育引入增值评价的意义,学生发展增值评价的目的、指标体系、数据库建设[6];任聪敏提出了职业教育增值评价的方法、理论框架、路径选择[7];龙凌分析了增值评价对于职业教育评估的积极意义,提出了职业教育质量评估的优化策略[8];王亚鹏、唐柳从内涵要义、发展目标、发展逻辑、调适机制等角度,探讨了高职教育的适应性,提出建立增值评价机制[9];陈元媛、吕路平阐述了职业教育增值评价的历史演进、内在逻辑、机制、模型、数据库建设[10]。但从学生本位角度分析增值评价的价值及适用领域规定性的,尚未见诸文献。

综上,本研究从增值评价价值和理论回归的视角,对职业教育学生向度增值评价的设计理路进行研究,以期推动职业教育评价改革的深化。

二、增值评价的向度及其价值

(一)增值评价的内涵

增值评价理论缘起于美国社会学家詹姆斯·柯尔曼的《柯尔曼报告:教育机会平等》,该报告分析了学生投入与学业成就之间的关系,首次提出教育的“净影响”概念[11]。1977年,奥斯汀提出“输入—环境—输出”理论,分离高等教育其它变量而单独考察教育对学生学业成就影响的“净效应”[12];1998年威廉·桑德斯通过对田纳西增值评价系统(Tennessee Value-added Assessment System)的研究表明,有效的教学能够对学生的学业成就产生显著的增值效应,强调教育过程应对学生学业成绩的提高承担责任,而不仅仅是学生的基础能力或家庭背景[13]。显然,增值评价就是通过学生的学业增加值,评价其学习成就。增值评价理论的意义在于,以学生为中心,从学生向度来考察教育评价的价值,将学生作为教育评价对象的主角,即将教育评价的关注点从学校、教师转到学生,即关注学生的现在、学生的发展过程、学生的学业增量、全体学生的学业,明确了教育的逻辑起点,彰显了教育评价的本然向度与本然价值,从而增强学生的学习尊严,激活学生的学业希冀,提升其学习的动能,体现评价的主体性、科学性、公平性。

(二)增值评价的向度

增值评价的向度,指的是增值评价的对象和目的的选择。增值理论诞生后,由于政府对教育投入效益的考量,迅速将其运用于对学校(教师)绩效的评价[14]。因此,增值评价的向度包括两个部分:一是教师向度的增值评价。其出发点是教师,归宿点也是教师,学生的“增值”是作为一种观测点,成为数据产生方,数据的价值在于据以评价教师,实现对教师的绩效考核。校方通过增值评价实现对教师的绩效考核,以此来决定教师的晋升、奖励和荣誉,而对学生方的诉求、学习改进的后继计划却不会关注。显然,这是从教师向度来定位增值评价的价值,增值评价成为学校教师管理的一种工具。二是学生向度的增值评价。其出发点和归宿点都是学生,是一种自为的评价,体现了学生在教育活动中的主体价值。其动因之一是学生的尊严与希冀,其增加学生学习动能;动因之二是教师的情感与理性,情感孕育兴致和热情,理性催生责任与反思。

(三)增值评价的价值

生本理念下的教育,其主体是学生而不是教师,相应地,教育的对象和评价的对象也应当是学生。应从学生向度来定位其价值,实现增值评价的本体价值、主体价值。增值评价固然可以作为教师绩效的一种依据,但这是从增值评价的本体价值派生出来的,是派生价值,不是本体价值。中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》提出要“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”“促进学生全面发展的评价办法更加多元”,可见,党和国家围绕培养什么样的人来定位教育评价改革,教育评价的重心是评价培养的学生是什么样的人,学生全面发展评价居于整体评价体系的核心,体现了学生主体的评价观。

三、增值评价的价值和理性的回归

(一)增值评价的价值回归

增值评价的价值回归,就是要扭转增值评价出现的价值偏离,从关注学校及其教师回到关注学生发展这一本然向度和本体价值、核心价值。

从教育价值观而言,主体性原则是其重要内容,指的是教育应当以学生为主体,该原则用于教育评价时,就是要尊重和承认评价对象的主体地位,激发他们的主动性和创造性,让他们在评价过程中能够积极参与,表达自己的意见和看法。这样不仅能够得到更真实、客观的评价结果,还能够增强学生的自我意识和自我管理能力,促进其全面发展。只有将增值评价立足于本然向度、本体价值,关注学生的个体差异、过程变化、成长发展,才能实现教育评价以及教育的应然价值,实现其对立德树人的应有作用,使教育合目的性、合规律性。

从教育的逻辑关系而言,因为学生,所以教师,所以学校。故此,增值评价的核心是学生的发展,其根本目的在于使学生能够明确感受到自己的进步和成长,为学生的本我或本原的内生发展与持续发展提供新的方向,从而增强学习投入,也让学校、教师发现自己的偏差,专注于了解学生对学校、课程、教师、教学环境的评价,不断改进,促成学生学习成果的最大化。起点是学生,目的是学生,促成学生自由成长、自觉发展、自我进步,这才是增值评价的核心价值所在。

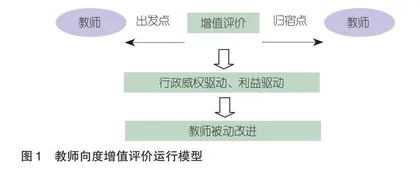

通过图1和图2,可以看出两种不同向度的增值评价的运行模型、逻辑关系及其结果。

可见,前者起于教师、终于教师;后者起于学生,终于学生。前者是源于行政权威的驱动,是学校教师各自的利益驱动,是一种外驱动;后者是源于获得感、价值感、责任感的内心驱动,是一种内驱动。前者是逆驱动,后者是正驱动。通过内驱动、正驱动,一是学生在学习中的主体地位得到尊重和肯定,形成发展激励机制;二是教师在学校中的主体地位得到尊重和肯定,教师价值得以体现,可以带来教师内驱性的正向变化,激发教师从情感和理性两个方面的内驱力,促进教师教育教学活动以学生成长为目的的价值旨归,主动关注学生的实际需求和发展潜力,为学生提供更加个性化和多样化的教育服务,体现教师的价值追求,彰显教育的目的和本质。同时,也促成教师的自我成长,产生对学生和学校持续、良性的互动和影响。这样形成的基于理性和情感双向合力的内驱动,使教育成为一种师生共同生长的持续行为。

(二)增值评价的理性回归

增值评价的理性回归,就是遵循工具理性原理,从增值评价的特征和功能相统一来分析其应用的场域。用一种评价方法来评价不断发展的内涵丰富复杂的学生个体,并不现实。增值评价是建立在严密的数理逻辑的基础上的一种评价方法,评价对象的数据化是其特性,于是可测量、可精密计算或可准确描述评价对象,便是增值评价的其内在规定性。所以,增值评价从产生起,就选定学生学业成就作为评价对象。对于不可测量、不能精确计算或不可准确描述的方面,增值评价就失去了逻辑支撑。因此,增值评价必须在学业成就这一适用空间中发挥作用,聚焦于学业评价。

把学业代入增值评价这一语境时,应当既有学业成绩的终结性数据,还有学业过程性数据,更应当考查学生的学习投入,即学生的情感投入、认知投入、行为投入数据的变化。学业的增值,包括成绩的提升、学习投入的提高,这些均是可测量可精确计算或可准确描述的方面[15]。对于职业院校学生来讲,学业成就还应突出职业技能这一核心内容,而技能的增值是可以测量和准确描述的。

学业成就的内涵随着时代的变迁会不断深化。从最初的“德、智、体”全面发展,到2020年提出的德智体美劳五育并举[16],这体现了我国教育目标的逐步完善。而《中华人民共和国职业教育法》中对学生培养目标的定位,则进一步突出了职业教育的特点,即培养职业道德、科学文化与专业知识、技术技能等职业综合素质和行动能力。尽管这些描述较为抽象,但业界已从职业院校学生增值评价的角度提出了具体的评价维度,如能力性增长、社会性增长和经济性增长[17]。随着技术的进步,未来可测量可精确计算或可准确描述的领域一定会扩大,增值评价的适用空间也可以相应扩大。

四、职业教育学生向度增值评价的设计理路

(一)设计目的

职业教育学生的学业成就的增值评价,其终极目的是促成学生进步,就是要师生共同体验教学过程,共同反思教学两端的得失,共同商讨改进的措施。只有这种师生目的一致、动力一致、指向一致、过程一致,使教与学形成一个统一的情感、认知和利益整体,才能最有效地形成互动共融成长空间。“评价是价值负载的过程,在总结过去的同时预示未来,具有导向性作用”[18]。

(二)设计内容

设计内容事关评价的有效性和可信度。一是要突出作为其学业的重要标志的技术技能。二是时点起讫至少间隔一年,若间隔短,其可信度不足。三是观测点。职业院校的课程绝大部分不足一年,那么,成绩方面的比对说服力不足,还要比对其学习过程状态和学习的认知投入、情感投入、行为投入方面的资料和数据。四是数据和资料的收集分析,必须是在即时性和生成性的基础上的分析,既保证资料的真实性、有效性,又能揭示资料中体现的逻辑联系,保证结论的可靠性。

(三)设计主体

反映学业发展情况牵涉很多方面,单由教师进行增值评价的方法设计很难操作,必须由学校组织力量,在进行广泛调研的基础上,进行系统的设计,设计的主体与评价的主体可以是一致的,也可以是分开的。比如设计方是第三方,评价方是校方。只是不能由教师来设计。如果是一种简单的研究,也许由教师作为设计主体或评价主体,是可行的,但涉及复杂研究,则教师的力量不足,即便贸然而行,结果也不足为据。最为切实可行的是,由学校主导,主要根据教师及学生的教学体会和反思进行内容设计。许多研究证明了这一点,如鲍威的《大学生学业成就增值效应研究》[19]。

(四)指标体系设计

指标体系是建立模型的依据,也是建立数据平台的依据。指标体系必须包括观测点和标准,据此确定数据、资料的收集、筛选,同时规定评价的价值尺度和界限。教育有一个明显的表征,即教育的影响具有累积性和长期性,教学质量的生成既在当下,也在未来。换句话说,学生的学业增值,不但表现于当下,还会表现于将来。学生的学业成绩是可以累积的,而且是可以衡量的[20],所以,指标体系应包括学生入学前夕、入学后、毕业后若干年(理论上,增值的表现可以是终身的,但若指标体系延及学生终身,不仅工程浩大,而且没有时点规定的情况下,评价永远得不出结论,所以,只能是毕业后若干年)也就是学业起点到学业终点、职业起点到职业发展前期的相关数据,才能够比较客观而真实地体现其增值情况。