高等职业教育与新质生产力耦合协调发展及时空特征分析

作者: 苏荟 周志微

摘 要 高等职业教育是加快形成新质生产力的有力支撑,新质生产力重塑高等职业教育新生态,二者存在应然的耦合逻辑关系。基于2011-2022年的省级面板数据,运用耦合协调度模型、Dagum基尼系数、莫兰指数与空间杜宾模型探究高等职业教育与新质生产力耦合协调度的时空特征与影响因素。研究发现:全国各省份的高等职业教育与新质生产力的耦合协调度均呈现稳步上升趋势,且呈现低协调等级省市多、高协调等级省市少的“金字塔”型分布格局;耦合协调度具有显著的空间正相关性,局部空间集聚类型主要为“高—高”集聚与“低—低”集聚;经济发展水平、人力资本存量及市场化水平对本地和邻地的影响均为正,对外开放程度对本地的影响为负、对邻地的影响为正,高职依赖度对本地的影响为正、对邻地的影响为负。基于此,要提升高等职业教育发展质量,推进两大系统的耦合进程;强化区域协同发展,构建优势互补的空间格局;充分发挥影响因素的积极作用,因地制宜实施发展策略。

关键词 高等职业教育;新质生产力;耦合协调发展;时空特征;空间杜宾模型

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)24-0019-11

作者简介

苏荟(1974- ),男,石河子大学师范学院教授,集美大学师范学院教授,管理学博士,研究方向:教育经济,职业教育(石河子,832000);周志微(1999- ),女,石河子大学师范学院硕士研究生,研究方向:教育与经济管理

基金项目

国家社科基金重点项目“稳疆兴疆视角下国家通用语言普及教育促进南疆劳动力转移就业的机制和路径研究”(22AMZ011),主持人:苏荟

一、问题提出

当前,我国经济社会发展进入新阶段。2023年9月,习近平总书记在黑龙江考察时首次提出“新质生产力”一词,指出要“积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能”[1]。2024年《政府工作报告》也明确将加快发展新质生产力作为政府工作的首要任务[2],同时新质生产力也是2024年中国发展高层论坛和博鳌亚洲论坛2024年年会的中心讨论话题。新质生产力是与高质量发展相适应的先进生产力,其以创新与提质为核心主干,是技术革命性突破、生产要素创新性配置以及产业深度转型升级共同孕育出的高质量发展引擎[3]。新质生产力的提出,不仅指明了新时代我国经济结构转型升级与产业创新发展的方向,更为稳步推动和拓展中国式现代化提供了切实可行的指导。同时,党的二十大报告明确指出:“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。”[4]这一论断深刻揭示了教育、科技、人才在现代化国家建设中的核心地位。在新时代、新征程的发展背景下,深入贯彻实施科教兴国战略,统筹推进新质生产力与高等职业教育高质量发展,显得尤为重要。

新质生产力作为马克思生产力理论中国化的最新成果,已经引起了学界的广泛关注,成为当前研究的热点话题。首先,已有研究对其概念内涵进行了深入论述。徐政等认为新质生产力不仅是具体技术或产业升级,它也是系统性经济结构的演进[5]。其具有多重涵义:包括科技驱动的新经济形态[6],高效、互联、智能、可持续的生产力特性[7],全要素生产率的提升来源[8],生产关系适应性的改进[9],经济系统的创新驱动[10]。丁任重等深入探讨了新质生产力的概念,认为新质生产力是以科技创新突破为关键路径,以新技术、新产业、新业态为显著特征的生产力发展模式,在这种模式下,新技术、新产业、新业态的涌现对传统的劳动者、劳动资料及劳动对象产生了颠覆性的变革[11]。姜长云认为,新质生产力是为顺应新一轮科技革命和产业变革潮流,以创新为引领和发展基点,以科技创新为核心驱动力,以融入新人才、新装备、新资本、大数据等新的生产力要素为依托,以优化生产力质态组合为支撑,以“五高四新”为表现形式,以生产力系统功能大幅升级为核心标志,体现高质量发展要求,代表先进生产力发展方向的新型生产力质态[12]。龚晓莺等认为,新质生产力是一种以科技创新为核心的生产力形态,以战略性新兴产业和未来产业为重要支柱,并将满足人民群众对美好生活的向往作为其核心价值目标[13],体现了以人为本的发展理念。总体而言,当前学术界对新质生产力的构成达成了普遍共识,认为其由三个基本要素构成:新质劳动者、新质劳动资料以及新质劳动对象。其次,已有研究在理论基础上从不同角度出发构建了新质生产力的指标体系并对不同区域的新质生产力进行测度。韩文龙等从构成新质生产力的三个基本要素出发,对中国2012-2022年的新质生产力水平进行测量,结果发现中国的新质生产力水平正保持快速增长趋势,同时具有显著的空间溢出效应,且不同地区之间的新质生产力发展水平存在差异[14]。曹东勃等立足于新发展理念,依据创新、绿色、开放、合作、共享五大理念构建新质生产力指标体系,经过筛选构建了信息生产力、绿色生产力、创新生产力3个准则层[15]。王珂等基于新质生产力的内涵、要素等,构建包含劳动者、劳动对象和劳动资料三个维度的新质生产力水平测度指标体系,研究发现我国新质生产力水平逐年上升,但整体水平不高且存在区域差异[16]。傅联英等基于新质生产力的特征维度,构建了涵盖“三高三化三性”(高质量、高效能、高科技、数智化、网络化、绿色化、创新性、融合性、可持续性)的评价指标体系,结果发现中国市域新质生产力发展水平总体呈现上升态势但水平有待提高,且新质生产力发展表现出正向空间集聚特征[17]。

此外,教育作为社会的一个子系统,是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑,而高等职业教育作为一种独特的教育类型,它横跨了“教育域”“职业域”“技术域”与“社会域”四大领域[18],一些学者已经关注到了其与新质生产力发展之间的关系问题。学界普遍认为高等职业教育与新质生产力具有高度耦合的关系。一方面,推动高等职业教育高质量发展可以为实现新质生产力提供物质支撑。有学者发现高等职业教育不仅可以通过提升劳动者整体素质和优化劳动力结构为新质生产力提供人才保障[19],还可以通过促进国家对技能的重视、推动产业升级、全面提供技能资源从而引领新质生产力的发展。另一方面,新质生产力的发展也可以为高等职业教育高质量发展提供动力支撑。新质生产力推动了职教理念的更新,重组教育内容、变革高职教育方式、重塑高职教育体系,推动高职教育的技术创新,使高职教育构筑起与新质生产力相契合的教育新体系[20]。因此,高等职业教育与新质生产力之间存在着相互依存的关系。

通过梳理相关研究成果可以发现,学界普遍认为高等职业教育与新质生产力呈现出耦合共生、双向协同的应然局面。但现有研究多为整体层面的理论推演与路径架构,鲜有局部视域下的细微观察,基于数据的实证研究也较为缺乏。鉴于此,本研究深入探究了高等职业教育与新质生产力之间的耦合协调关系,研究了影响两个系统耦合协调度的各种因素,以期为两者如何更好地协同发展提供实证层面的参考和借鉴。

二、高等职业教育与新质生产力的耦合机理

具有耦合关系的多个系统通常展现出强烈的关联性、完整性、多样性和协调性。高等职业教育与新质生产力之间的耦合机理也显著体现在这两个系统之间的紧密关联与协调互动中。新质生产力与高等职业教育的耦合性体现在人才培养、科技创新及发展理念三个方面,见图1。

(一)高等职业教育是加快形成新质生产力的有力支撑

高等职业教育联结着教育强国和技能强国建设,支撑着我国现代化产业体系,成为发展新质生产力的必然要求。首先,高职教育通过培养人才加快形成新质生产力。形成新质生产力的核心在于科技创新,而科技创新的核心又在于“人”[21]。高等职业教育与经济社会发展紧密相连,是培养高素质技能型人才的重要途径。新质生产力的本质为先进生产力,科技创新、高质量发展是其核心内涵,与之匹配的是能够熟练掌握并使用新质生产资料和生产对象的应用型人才。因此,不同于传统生产力,新质生产力更加依赖于高素质、创新型的劳动者,而高等职业教育以高素质技术技能人才培养为核心,围绕技术科学将工程原理转化为产品,为科技创新提供智力与人才支撑。其次,高等职业教育通过科技创新锻造新质生产力,其是推动科技进步的重要渠道。科学技术是第一生产力,高职教育作为科学知识与技能传播和再生产的重要力量,可以通过产教融合和科教融汇根据产业发展需求开展技术应用创新,服务行业企业生产效能提升,促进企业技术进步和技艺革新[22],推动科技进步与发展,进而促进社会生产力的发展和提高。新质生产力形成和经济社会发展的关键性因素是科技创新,高职教育可以作为科技创新的重要载体和保障。最后,高职教育通过更新发展理念升级新质生产力。在智能化时代,信息技术的突飞猛进带来了知识的裂变式增长,新的知识观逐渐取代旧的知识观,旧的知识观是范本化、科学固化的,而新的知识观则认为知识是动态、耦合的,凝聚了全人类的智慧,具有巨大的发展空间。这也催生了新的高职教育观念,现代高职教育体系更加注重培养学生发现、分析和解决问题的能力,从而具备技能知识生产和参与知识再生产的综合素养。因此,高职学生通过更新理念摆脱传统路径依赖,不断拓展知识蓝图,更新知识体系,形成创新思维,进而赋能新质生产力。

(二)新质生产力重塑高等职业教育新生态

目前,人类历史上每一次生产力的巨大飞跃,都催生了对新型劳动力的强烈需求,这一需求引领着教育理念的革新和人才培养模式的深刻转变。首先,新质生产力的出现及形成将引致高等职业教育人才培养目标的更迭,对具备创新思维、高精技术的复合型人才需求更加迫切。数字技术的日益发展使得人们获取知识更加便捷,以职业技能培养和就业为导向的高职教育理念也将转变为个性化、差异化和多元化的高职人才培养理念。新质生产力将会重新定位高职教育人才培养目标,高职人才培养将会逐步向复合型、创新型、智能型和生态型方向转变。其次,新质生产力将会重组高职教育内容。人才培养目标的更迭必然会引起教育内容的更新,以技能培育为主体的传统职业教育内容会逐步被数字意识、数据素养、计算思维和协同创新的新型职业教育内容所代替[23],在此过程中,高职院校需紧密结合世界科技前沿发展动态以及国家重大战略需求,精准优化学科专业布局,强化学科基础建设,同时积极推动新兴交叉学科蓬勃发展。最后,新质生产力将会重构高职教育体系,驱动高职教育高质量发展。数字技术与高职教育教学的深度融合促动教学环境、教学模式的持续升级,传统以教师信息为权威的模式将不断减弱,催生了如人机交互式教学、全自动化演练等多样化的教育方式,技术渗透与技术架构为现代高职教育教学手段、方式、载体注入新动能。同时,新质生产力也将推动高职教育治理体系的转型,打破高职教育各治理环节中的“信息孤岛”和“数据碎片”现象,加强信息共享和数据互联互通,确保各个环节之间的顺畅沟通和高效协作,从而提升整体治理效率和水平。

三、研究设计

(一)研究方法

1.耦合协调度模型

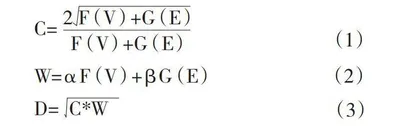

耦合协调度是衡量系统内部各要素之间在发展演化过程中相互协同、和谐一致并达到整体协同发展状态的关键指标。通过应用耦合协调度模型,可以有效测算高等职业教育与新质生产力之间的耦合协调程度。其计算过程为:

(1)

W=αF(V)+βG(E) (2)

(3)

F(V)表示高等职业教育系统综合水平,G(E)表示新质生产力的综合水平。耦合协调度D是用于衡量高等职业教育系统与新质生产力在发展演化过程中相互协同、和谐一致并达到整体协同发展状态的重要指标。耦合度C反映了两系统之间的相互作用强度,而综合评价指数W则综合考虑了两系统的综合水平。其中,α和β为待定系数,用于调整两个系统综合水平在综合评价中的权重。由于高等职业教育与新质生产力同等重要,故取α=β=0.5。T为高等职业教育系统与新质生产力的综合协调指数。参照相关研究,可以将耦合协调度D分为10个等级,以反映高等职业教育系统与新质生产力之间的不同协同发展水平,见表1。

2.Dagum基尼系数

在探讨区域差异的研究领域中,基尼系数被广泛采纳作为一个重要的衡量标准。Dagum基尼系数作为对传统基尼系数的改进与修正,通过运用子样本分解的精细算法,将整体的基尼系数细致地划分为三个部分:组内基尼系数、组间基尼系数以及超变密度。这三者分别用于评估地区内部存在的差异、不同区域间显现的差异,以及由地区间交叉重叠效应所引发的差异。简而言之,基尼系数的数值高低直接反映了地区间差异的大小,高数值意味着差异显著,而低数值则代表差异相对较小。