高职院校专业设置与地方产业发展的适配性研究

作者: 徐春红 董鸿安

摘 要 高职院校作为区域技术技能人才培养主阵地,其专业设置是否与区域产业结构相匹配是影响区域经济发展的主要因素。通过测算宁波市2002-2021年就业结构与产业结构偏离度系数,结合宁波市2021年高职院校专业设置的结构与规模、专业设置的集中度与聚集度以及对应重点产业的专业结构与规模情况,分析2021年宁波市高职院校专业设置与宁波市重点产业发展的适配性及存在的问题,从而针对性地提出“政行企校”四方联动共建“产学研创联盟”机构及运行机制;深化校企合作开发建设重点和新兴专业;紧密对接现代服务业,提升继续教育育人成效;适应产业转型升级要求,发展职业本科教育等高职院校专业设置优化的路径。

关键词 专业设置;产业结构;适配性;高职院校;宁波市

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)02-0006-06

党的十九大做出中国特色社会主义进入新时代的重大判断,提出我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段[1]。经济高质量发展的重点在于经济结构战略性调整和产业结构转型升级,这势必带来人才需求结构和人才供给结构的变化。作为区域经济发展人才储备基地之一的高职院校,其专业设置是否与区域产业发展需求相契合,将对区域经济的高质量发展产生重要影响。

宁波市是长江经济带、“一带一路”核心规划以及长三角一体化高质量发展城市群的重要核心城市,又是环杭州湾大湾区重要的沿海港口城市,特殊的地理位置、城市定位以及浙江省计划单列市的发展轨迹,推动宁波成为浙江省域乃至长三角城市群中改革创新的“排头兵”。宁波市在“十四五”规划报告中提出实施“246”万千亿级产业集群培养和“3433”服务业倍增发展行动,打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战[2]。面对市域经济发展重点及方向的转型升级,市域高职院校如何调整并完善与产业体系紧密衔接的人才培养体系及专业设置,是“十四五”期间宁波市高职院校应着力深度思考并加以实施的重点任务。本文以宁波市7所高职院校为研究案例,探讨宁波市高职院校的专业设置与地方产业发展的适配性程度、特征及其影响因素,尝试提出与地方产业高度适配的专业调整优化机制及对策措施。

一、宁波市产业结构与就业结构适配性分析

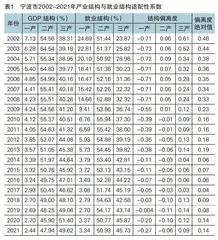

采用结构偏离度系数测算法,即:结构偏离度=产业结构/就业结构-1,对宁波市2002-2021年三大产业从业人员“吸纳能力”进行测评,获得宁波市20年间产业结构与就业结构适配性动态变化情况及其特征表现,见表1。

从表1可知,宁波市三大产业在2002-2018年呈现“二三一”结构,2019-2021年第三产业比例超越第二产业,呈现“三二一”结构状态,第一产业占GDP比重在此20年间始终处于第三位且逐年下降,年均缩减率为23.45%;第二产业占GDP比重在2002-2018年均处于第一位,是宁波市主导产业,但在后三年退居第二;第三产业占GDP比重呈现总体上升趋势,年均增长率为56.55%,增速迅猛,并在近三年成为宁波市主导产业。

如果某一产业结构偏离度为正,则说明该行业相对劳动生产率较高,存在劳动力转入可能;反之存在劳动力转出可能[3]。由表1可知,宁波第一产业结构偏离度均为负值,说明第一产业从业人员20年间均处于劳动力转出状态,但从2002年至2019年从业人员冗余量逐渐缩小的情况可以说明第一产业产业结构逐渐趋于科学;2020-2021年,第一产业结构偏离度出现明显下降趋势,主要深受新冠疫情影响,第二产业劳动力占比有所下降,第一产业劳动力占比相应提升,出现明显劳动力冗余现象;第二产业结构偏离度2002-2009年为正数,2010-2021年为负数,且偏离度绝对值在三大产业中最小,说明第二产业在前期处于吸纳增量劳动力状态,但从2010年开始呈现劳动力冗余状态,整体上第二产业从业人员数量与产业结构比例较为协调,2020-2021年由于疫情停工影响,出现小幅度劳动力冗余度缩减情况;第三产业结构偏离度始终处于正数状态,但整体呈现逐年下降趋势,2017年呈现最低点后,2018年、2019年又略有上升,2020年、2021年略有下降(受疫情影响),说明第三产业仍是吸纳劳动力的主要产业,但其吸纳能力也呈现逐渐下降趋势,在后四年有一定反弹。宁波市产业结构偏离度动态变化情况有助于厘清宁波产业结构现状,明确宁波市高职院校专业设置需要紧跟地方产业发展趋势和方向。

二、宁波市十大区域产业结构与就业结构适配性分析

采用结构偏离度系数测算法,计算宁波市下辖六区、两市、两县十大区域2021年产业结构与就业结构适配度,见图1。

2021年,国家在统筹经济发展和疫情防控方面取得了一定成效,市域经济也得到持续恢复。宁波市十大区域产业结构与就业结构适配性表现为:第一产业,象山、鄞州和江北具有劳动力吸纳能力,其余区域均处于饱和状态,尤其是北仑、镇海、奉化和余姚;第二产业,镇海和奉化具有吸纳能力外,其余区域均处于小幅度溢出状态;第三产业,除镇海和奉化处于溢出状态外,其余区域均呈现小幅度吸纳能力。由此可知:镇海和奉化存在第二产业用工不足问题,这与其第二产业占比较大有关,也明确了这两个区域产业发展的重心;第三产业在疫情后,除镇海和奉化外,其余区域呈现不同程度的用工不足情况,一方面是第三产业占比总体呈现上升趋势,另一方面也受到疫情暴发后,城市用工人员返乡、用工短缺影响;而第一产业也受疫情影响,在象山、鄞州、江北呈现一定的用工不足情况。以上数据可知,宁波市各区域的产业结构偏离度呈现不同状态,作为区域专业人才孵化器的高职院校应根据区域产业发展现状、趋势以及产业劳动力适配度现状,制定相应的人才培养策略。

进一步分析宁波十大区域高校及其分校分布情况,结果显示:鄞州10所、江北5所、慈溪5所、北仑4所、奉化3所、海曙和镇海、余姚、宁海、象山均为1所;鄞州地区的高校主要集中在高教园区南区,除3所高职院校外,还有6所本科院校及其分校,招收研究生的浙大软件学院分布在高新区,与作为宁波最大市辖区、全国排名第二、浙江省第一的“百强区”鄞州的经济实力相辅相成,人才培养的集聚促进了区域经济发展,进而促进高校育人成效;江北作为高教园区北区所在地,除拥有2所高职院校外,还有宁波大学、宁波工程学院等高校,为江北以及相近的鄞州、海曙和镇海输送人才;慈溪拥有2所高职院校分校和3所本科院校及分校,其中4所高校落户杭州湾新区,这与杭州湾新区作为国家级产城融合示范区[4]、沪甬合作示范区、浙江省制造业高质量发展示范园区[5]重要定位紧密相关,作为六大先进制造业和四大现代服务业培育集聚区,吸引高校进驻和落户,为新区高新产业发展提供人才保障;北仑和奉化由于发展规划及其区域功能重新定位也吸引不少高校落户;值得注意的是,余姚、宁海和象山与宁波中心城区空间距离较远,需要促进、谋划高校及其分校落户,为区域产业经济长久发展奠定人才基础。

三、宁波市高职院校专业设置现状及与重点产业适配性分析

(一)专业设置结构与规模

按照《职业教育专业目录(2021年)》高等职业教育专业分类标准,将宁波市七所高职院校(宁波职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院、浙江工商职业技术学院、浙江医药职业大学、宁波城市职业技术学院、宁波卫生职业技术学院、宁波幼儿师范高等专科学校,以下用简称)2021年开设专业进行解读分析,具体数据如表2所示:七所学校开设专业大类17个,除归属第二产业的水利大类和第三产业的公安与司法大类未开设专业,其他均有涉及;开设专业类44个,其中归属第一、二、三产业的专业类数量分别为2、15、27,归属第三产业的专业类数占61.36%;专业120种,归属第一、二、三产业的专业数分别为2、44、74,归属第三产业的专业数占61.67%;专业布点190个,归属第一、二、三产业的专业布点数分别为2、58、130,归属第三产业专业布点数占68.42%,绝对优势明显;其中财经商贸和文化艺术大类均在5个学校开设专业,对比七所高职院校特色结构(其中三所为综合性院校、四所为特色专业类院校)可知,七所高职院校在此两个专业大类设置专业重复率较高;专业平均布点数4.04,其中食品药品与粮食大类专业平均布点数16,均来自浙医药的专业设置,考虑其学校专业设置的专业特性,将此数据排除,其他较高比例的专业大类分别为财经商贸、医药卫生、电子信息、轻工纺织、文化艺术和装备制造,均高于平均布点数,说明第三产业专业设置重复率较高。由此可见,七所高职院校所设专业归属第三产业比重明显,专业布点重复比例也以第三产业所属专业为主,这与宁波市第三产业主导地位现状一致。

其中,专业种数排在前5位的专业大类分别为医药卫生、食品药品与粮食、文化艺术、财经商贸、电子信息,其专业种数之和占专业总数的58.33%;专业布点数排在前5位的专业大类分别是财经商贸、文化艺术、医药卫生、电子信息、装备制造,其布点数之和占总布点数的62.63%;招生数排在前5位的专业大类分别是医药卫生、财经商贸、食品药品与粮食、文化艺术、电子信息,其招生之和占招生总数的70.54%;对应三大产业招生比为0.91∶29.98∶69.11,而三大产业结构比为2.55∶48.00∶49.45;由此可知,2021年宁波市高职院校招生结构和产业结构存在不适配现象,专业设置以第三产业为主,尤其在财经商贸、文化艺术、电子信息大类专业设置中存在高重复率现象。

(二)专业集中度与聚集度

1.专业设置重复情况

专业集中度指同一专业在不同学校的分布情况,同一专业设置的学校越多,专业设置越分散,即专业重复度越高,专业集中度就越低;相反,专业集中度越高,说明院校的专业特色越明显[6]。

从表3可知,集中度较低的专业分别是电子商务、国际经济与贸易、大数据与会计、市场营销和跨境电子商务,均属于第三产业,虽然与宁波临港服务业发达现状相符,但也说明了宁波市高职院校在专业设置上存在重复设置情况;集中度较高的专业主要分布在浙医药、宁卫院、浙纺院、宁幼师这些办学特色较为鲜明的学校,当然其中也包括部分学校根据地方产业转型升级发展趋势新增的专业设置,如宁职院开设的人工智能技术应用、物联网应用技术、化工智能制造技术、工业机器人技术、装配式建筑构件智能制造技术、数字媒体技术、供应链运营、数字化设计与制造技术等新兴专业;而宁城院所开设的酒店管理与数字运营专业、浙工院开设的建筑智能化工程技术专业、浙纺院开设的移动应用开发专业等均是目前仅在一所学校开设的专业,说明各学校积极寻求与产业转型相适应的人才培养改革与突破,并呈现一定优势;部分专业虽然是本校传统专业,但其专业集中度也较高,如宁城院开设的园林设计和园林技术,具有显著专业特色。

2.专业设置聚集情况

专业聚集度指专业集群度,是指同一院校设置学科门类数与其相应专业数的对比关系。一般来说,一所高校设置的学科门类数多,专业分散,专业聚集度就低;相反,设置的学科门类数适中,相关专业多而集中,专业集聚度就高[7]。

专业聚集度情况用于评估专业群形成情况,专业群的开设有利于突显优势专业辐射带动作用,优化专业发展形成合力,并更有效服务地方优势产业。经过测算可知,专业集聚度系数最高为宁卫院(2.67),其专业设置集群性较为明显,学校专业特色较突出;其次为浙工院(2.25),宁职院、宁城院、浙纺院、浙医药、宁幼师专业集聚系数均在2.0以下,说明要实现典型的专业集群态势仍然任重道远。

(三)重点产业对应的专业结构与招生结构适配性分析

1.重点产业对应的专业结构及规模

根据宁波市“十四五”发展规划提出的“246”万千亿产业集群和“3433”服务业倍增行动发展方向,分析2021年宁波市高职院校专业设置与重点产业集群及发展方向的适配性问题,见表4。

由表4可知,宁波市高职院校2021年招生计划所设专业,在对接宁波“十四五”规划中所明确的12个重点产业集群及13个现代服务业方面,存在明显滞后性;招生规模比例较大的专业分布在生物医药、健康养老以及时尚纺织服装、现代贸易和文化创意产业集群,主要集中在浙医药、宁卫院以及浙纺院等专业特征显著的院校,多以宁波传统产业为主,不少院校在健康养老、文化创意等新兴服务业人才培养上也做出了尝试;招生规模比例较小的专业分布在家庭服务、汽车制造、节能环保、绿色石化、新材料、旅游休闲、餐饮服务等科技创新型制造业及高端新兴服务业,而物业租赁服务、运动健身以及高端培训等新兴服务业人才培养几乎缺失,说明高职院校专业设置及人才培养滞后于宁波产业升级及重点发展方向,专业设置难以支撑重点产业发展对人才的需求,需要引起重视。

2.重点产业专业结构和招生结构适配性分析

对专业结构与招生结构比重进行计算,具体数据如表4所示:偏离度绝对值最小的产业分别是软件与信息服务、科技及软件信息、健康养老、文体用品、现代物流;偏离度绝对值最大的产业分别是物业租赁服务、运动健身、高端培训、汽车制造、绿色石化、新材料、餐饮服务和时尚纺织服装,说明宁波高职院校人才培养主要以“现代服务业”为主,在绿色石化、汽车制造、新材料产业集群领域人才培育及输送仍存在较大空间。前两个产业集群是宁波市两大传统优势产业,产业规模大,专业人才需求旺盛,而“新材料”属于重点新兴产业,发展迅速,人才需求迫切。但由于所需人才均属“高精尖缺”专业人才,目前宁波相关企业仍以引进海外工程师及国外智力团队、全国知名院校相关专业毕业生为主,虽然部分企业也积极开拓与宁波本土高校开展校企合作人才培养,但高职院校参与度仍偏弱,需要积极寻求突破口,构建与宁波重点产业相匹配的专业设置及人才培养体系,以更好地服务重点产业发展。