上海市中职新进教师入职教育制度构建与探索

作者: 赵晓伟 唐慧 王继平

摘 要 中职新进教师入职教育不仅关系到教师个体的自身成长,而且影响中职教师队伍整体建设与发展。通过串接理念的形成和确立、框架的搭建和组织、方案的设计和解析以及成效的追踪和反馈等步骤,上海市基本实现中职新进教师入职教育的制度化,并在理念立意、机制运行、实践探索等方面形成创新突破。针对在时间的管理和安排、人员的调控和控制、专业的覆盖和协调以及方案的落实和完善等方面存在的一些难点,上海市仍需要进一步完善市、区(职教集团)与学校三级协同配合、联动协作的中职新进教师入职教育制度,以实现真正意义上的统筹布局。

关键词 入职教育制度;新进教师;中等职业教育;规范化培训;上海市

中图分类号 G715 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)02-0023-06

一、背景与问题:中职新进教师入职教育亟需制度化

教师教育是建设教师队伍的支撑,是教育事业的工作母机,是提升教育质量的保障。在终身教育愿景下,教师专业发展是一个贯穿教师整个职业生涯的动态且连续的过程,教师教育则被视为教师的专业化连续体(professional continuum)[1]。1971年,英国教育家詹姆斯·波特(James Porter)率先提出“教师教育三段论”,将入职教育引入教师教育体系[2]。新进教师作为教师队伍的源头活水,其入职教育不仅关系到教师个体的自我成长,而且影响着教师队伍整体的建设与发展[3]。新中国成立后,我国教师教育被分为职前培养与职后培训,入职教育一直被整合至职后培训中[4],例如1989年的《上海市中小学教师进修规定》和1999年的《中小学教师继续教育规定》将新(任)教师培训列为中小学教师进修教育/继续教育中非学历教育的类别之一。《中小学教师继续教育工程方案(1999-2002年)》明确界定“新任教师培训的对象是‘0~1年教龄的中小学教师’”,培训内容不仅要与职前培养相衔接,也要使新任教师尽快适应教育教学工作。2002年的《教育部关于“十五”期间教师教育改革与发展的意见》指出“教师教育是……按教师专业发展的……职前培养、入职教育和在职培训的统称”。尽管相关术语词汇在时间演变中有所不同,但关于单独设计新进教师入职教育①的思想已然浮现。

具体到中等职业教育(简称为“中职”)领域,新进教师入职教育的复杂性与多维性剧增。首先,从中职新进教师入职背景来看,高校普通专业毕业生、企业技术人员是主要来源,多渠道虽为职教教师队伍建设带来活力,但系统性职教教师培养经历的缺失却引发了一些制约职教教师高质量发展的实际问题,例如欠缺掌控课程、教材、教法的专业教学能力等。其次,从中职新进教师入职教育的原始压力来看,鉴于职教教师的跨界融合特性,其教育本身需揽括教育科学、专业科学、专业教学论以及教育/企业实践多主题内容,然而由于职前培养作用未得到充分发挥,职教教师队伍建设压力客观上更多地转移到入职教育和在职培训环节[5]。简单的、较常规的入职教育对新进教师的教育信念形成和教学方式养成作用不大。最后,从中职新进教师入职教育的探索现状来看,全国各地不同程度地开展新进教师的能力提升活动,但并非所有省市都实现了中职新进教师入职教育制度化,其中既有“大水漫灌式”集中培训,也有个体散养式自主发展,整体存在虚化、弱化、形式化现象[6]。因此,系统设计方案、统一组织实施,探索建立中职新进教师入职教育制度至关重要。

2019年,教育部等四部门印发《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》,在“推进以双师素质为导向的新教师准入制度改革”中提到:“聚集专业教师双师素质构成,强化新教师入职教育,……探索建立新教师为期1年的教育见习与为期3年的企业实践制度。”上海作为国家教育综合改革试验区,较早地启动了中职新进教师入职教育的制度规划和方案论证,2011年的《上海市中等职业教育师资培养培训行动计划(2011-2015)》提出:“建立新教师专项培训制,……新教师上岗前应参加市级专项培训,……有计划地培养培训新教师。”2017年,上海市教委印发《上海市中等职业学校新进教师规范化培训的实施意见》(简称《实施意见》),正式确立中职新进教师入职教育制度。基于此,本文通过梳理中职新进教师入职教育制度的“上海构建”历程,剖析“上海问题”,以期为全国中职新进教师入职教育的建设工作贡献“上海智慧”。

二、设计与运行:上海市中职新进教师入职教育制度的构建与成型

上海市中职新进教师入职教育的制度构建是一个逐步清晰化、规范化的过程。一是意识形成时期(2008-2012年)。2008年,上海市觉察到独立开展中职新进教师入职教育工作的重要性和必要性,依托具有丰富职教经验的高校组织专业知识和教学方法等方面的无差别常规培训,实现了从“无”到“有”的跨越,但在当时存在参训对象参差不齐、培训内容简单、培训时间较短、培训形式单一、专业实践内容短缺等诸多问题。二是方案开发时期(2012-2014年)。借鉴医卫系统和基础教育体系的入职规范化培训做法,上海市教委对中职新进教师入职教育的理念、组织、对象、内容、形式、证书认定、成效评估等方面进行系统性开发。三是实施探索时期(2014-2017年)。上海市正式启动“中职新进教师规范化培训”项目,培训模块明确、师徒责任清晰,为中职新进教师提供了全面的规范化入职教育,期间为调整方案暂停过一年。四是完善改进时期(2017年至今)。2017年《实施意见》正式奠定中职新进教师入职教育制度在上海教育界的政策地位,实现从“有”到“优”质的蝶变。

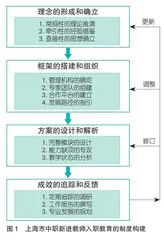

上海市中职新进教师入职教育的制度构建并不仅是一项教育政策任务,更是研究、政策、实践三方互动下的产物,是历经数年的工作积累和成效。通过串接理念的形成和确立、框架的搭建和组织、方案的设计和解析以及成效的追踪和反馈等步骤,形成良好的动态循环结构,见图1。

(一)理念的形成和确立

1.常规性的理论推演

首先,专业发展理念的确定。基于成人学习具有目标导向、自主学习、经验为主、角色感强等特点,帮助教师“在受尊重的、支持性的、积极的气氛中”确立“实现个人专业成长”的教师专业发展理念[7]。其次,从“大水漫灌”到“精准滴灌”② 的理念转变。前者适合通识性、普遍性需求,具有内容常态化、对象全员化、形式统一化、考核标准化等特点;而后者可充分满足教师个体发展的个性化、差异化需求,更加注重新进教师成长过程中的自主意识形成、同伴共振影响、专家引领育人。最后,多维理念的结合。在成人学习理论、教师专业发展理论等指导下,结合上海市职教改革及中职教师队伍发展需求,多方探索中职新进教师入职教育的理念。

2.牵引性的经验借鉴

始于1988年的上海市住院医生规范化培训在2010年实现制度化并开始全面推行[8]。2013年,国家卫生计生委等7部门颁布《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》,明确提出“逐步建立健全住院医师规范化培训制度”,由此,在医学领域形成了一系列关于规范化培训的创新性、实践性和示范性经验。与医生类高度专业化的职业一样,教师的教育和成长同样离不开体系性、规范化的制度设计。2012年,上海市教委陆续颁布《上海市中小学(幼儿园)见习教师规范化培训的指导意见》《上海市建立见习教师规范化培训制度》,并陆续出台了《进一步推进上海市中小学见习教师规范化培训工作的意见》《全面实施见习教师规范化培训上岗制度制度》《上海市中小学见习教师规范化培训内容与要求》。由此可见,上海市在同类项目的区域运行与全国推广上具有扎实的理论基础和丰富的实践经验。

3.直接性的思想确立

经过数年方案探索和试行,2017年的《实施意见》进一步明确了指导思想、适用对象、培训目标、组织与实施、管理与考核等。文件规定适用对象为“首次进入上海市中职校任教的教师”,并将新进教师入职教育定性为“岗前规范化培训”,将之作为新进教师上岗的重要条件。《实施意见》给予上海市新进教师入职教育的政策界定和支撑,为打造上海市高素质职教教师队伍迈出了关键性的一步。与此同时,依托合作高校研究力量,上海市基于中职新进教师规范化培训,借由2015年引入的教育硕士(职业教育领域),探索新进教师培训期间/之后通过部分课程互认、免修形式攻读教育硕士的做法,进一步延展上海市中职新进教师入职教育的功能和价值。

(二)框架的搭建和组织

1.管理机构的确定

为更好地开展规范化培训工作,上海市教委教育技术装备中心专门成立负责整体规划、统筹协调、整合资源以及日常管理工作的教务管理办公室。同时,依托华东师范大学、同济大学、上海信息技术学校三家市级教师培训基地,分别开发职教理论模块、专业教学模块和育德能力模块,实现强强联手和协同配合。此外,由31个市级职业院校教师企业实践基地承担企业实践模块的开发。上海市逐步构建了以教务管理办公室为线、连接多基地的中职新进教师入职教育的管理结构。

2.专家团队的组建

管理机构充分调动上海市中职、高校、企业、教育行政部门等人才资源组建专家团队。其中,导师团队由中高职院校专家、普通教育的基础学科专家(旨在跨界思维指导)、企业专家、市职教中心组教研专家、职教研究专家等组成,主要负责新进教师的带教工作,例如课堂教学指导;咨询团队主要由教育行政部门、师资培训管理部门、高校职教研究部门、市教委教研与评估管理部门等方面的专家组成,侧重顶层设计、制度安排、政策研究等宏观保障方面的规划指导。

3.合作平台的建立

职教教师能力结构的复合性和能力养成的复杂性意味着入职教育必须要“强调发展性的实践环节”。为此,建立了跨界联合、资源共享的对接合作平台,开放上汽集团、上海仁济医院、上海建工等头部企业的高端高质、综合多元的企业实践基地,基本覆盖上海市中职的主要专业大类,为中职新进教师提供了岗位体验、专业实践的机会。在此基础上,管理机构定期组织与基地的联动,动态调整新进教师的培训课程。

4.发展路径的指引

为帮助中职新进教师实现更好的专业发展和自我拓展,上海市探索构建了具有自身特色的中职新进教师体系性发展路径,即“新进教师规范化培训学员——市级专业或项目培训成员——名师培育工作室学员——名师培育工作室主持人”。这些身份点之间不是孤悬隔离的,而是形成相互衔接的成长历练路径,既可逐级而上也可跨级发展,为中职新进教师提供了可选择、个性化、持续性、发展性的引导。

(三)方案的设计和解析

1.完整模块的设计

参考“四有好教师”标准、“双师型”教师标准和《中等职业学校教师专业标准》等要求,围绕中职教育教学关键环节,上海市开发了中职新进教师入职教育的模块化课程,时间为1年,涵盖五个模块,共计720学时,见表1。课程设计旨在落实立德树人根本任务、把握职教类型特征、名师引领导师陪伴成长、校企多元参与协同育人、提高课堂教育教学能力以及提升新进教师综合素质。课程主要采取集中与分散相结合的形式分模块实施。本着模块化、可选择、可组合的原则,新进教师可结合自身实际申请免修部分课程,例如来自行业企业的新进教师提交职业资格证书等,审核通过后可免修企业实践模块。

2.能力缺项的专攻

上海市中职新进教师能力缺项集中表现在教育教学理论、专业教学能力和企业实践经验三个方面。首先,以参照榜样、观摩学习的陪伴式成长解决教育教学理论欠缺的问题。一是开发富有针对性的课程,帮助新进教师认识中职学生群体特点、教师职责与使命以及教育本质,例如职教心理学课程和教师专业发展课程;二是将导师示范与专家引领相结合,帮助新进教师把握教学目标、流程和重难点,促使新进教师成为反思性实践者;三是专家团队全程陪伴听课、评课、磨课、上课和改进,帮助新进教师在岗位实践中历练成长。其次,以聚焦专业、实践探究的体验式反思解决专业教学能力短缺的问题,从课程、教材、教案、教法着手,通过教学设计和专业教学法等课程,综合运用讲解示范、案例剖析、企业见习等多种方式,提高专业教学能力。最后,以立足岗位、项目驱动的实践式成长解决新进教师企业实践经验欠缺的问题,通过企业调研、技能训练、产品研发、技术改造等方式,深化新进教师对企业组织和具体岗位的认知,学会将企业实践转化为教学应用项目。