危机中前行的德国职业教育:发展现状、应对举措及未来图景

作者: 于博 陈柳 程世鑫

摘 要 2022年,德国先后发布了《2022年职业教育报告》《德国国家教育报告2022》,对2021年德国职业教育系统的现实状况进行了详细分析。总体来看,德国职业教育面临着双元制职业教育供求比率趋于“平衡”、双元制职业教育供需错配问题凸显、全日制学校职业教育GES领域供需增长显著、职业教育过渡系统受疫情影响发展受限等现实危机与挑战。为此,德国从政府层面及时制定并实施了诸多举措,包括将提高双元制职业教育吸引力作为首要任务、以积极姿态应对数字化变革挑战、以“新教育链协议”推动职业教育过渡系统发展。未来,德国将在加大经费扶持力度、推行新的职业教育政策以及发展继续职业教育与培训等方面持续发力。

关键词 德国;职业教育;双元制职业教育

中图分类号 G719.516 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)04-0066-07

一个国家所取得的经济成就、未来发展以及持有的竞争力是受其技术工人教育水平影响的。长久以来,职业教育一直是促进德国经济增长、社会繁荣以及提升社会凝聚力的重要基础。德国职业教育的具体实践是由国家的职教政策所决定的,国家职教政策为职业教育实践设定了制度框架,在具体实施过程中由不同层面的主体共同参与。与此同时,为持续监测德国职业教育发展状况,德国联邦政府出台官方报告,以此为各界开展职业教育提供基础数据。例如,德国联邦教育与研究部(Bundesministerium für Bildung und Forschung,BMBF)履行其法定职责,每年5月向德国联邦政府提交《职业教育报告》。德国联邦职业教育研究所(Bundesinsititut für Berufsbildung,BIBB)每年会同时发布《职业教育报告的数据报告》作为《职业教育报告》的补充,提供有关德国职业教育和培训的大量补充信息和数据分析。2022年5月11日,德国联邦教育与研究部发布了《2022年职业教育报告》,与此同时德国联邦职业教育研究所发布了《2022年职业教育报告的数据报告》。再如2022年6月德国联邦教育与研究部、各州文教部长常务联席会议(Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland,KMK)以及德国国际教育研究所(Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung,DIPF)共同发布了《德国国家教育报告2022》,其中将职业教育作为主题之一加以详细论述。以上报告详细介绍了2021年德国职业教育系统的真实状况以及面临的现实挑战。本文以德国发布的官方教育报告为切入点,通过这些数据分析德国职业教育的现实状况、德国应对挑战所采取的举措以及未来发展图景。

一、德国职业教育发展现状

德国职业教育体系总体上由三部分组成,以工业、手工业和商业为主要培训领域,以校企合作为主要培训形式的双元制职业教育(Duales System);以服务行业为主要培训领域,作为双元制职业教育补充形式存在的全日制学校职业教育(Schulberufssystem);专门为部分学生提供使其最终更好地进入双元制职业教育和全日制学校职业教育为目标的职业教育过渡系统(Übergangssystem)[1]。从这三方面来看,2021年德国职业教育发展呈如下特点。

(一)双元制职业教育供求比率趋于“平衡”

双元制职业教育是受制于市场供需状况的职业教育形式,即市场是双元制职业教育的组织者。在2020年至2021年期间,德国双元制培训市场经历了供需双方的同时变化。其中,最为突出的变化是新进入双元制职业培训的人员数量明显减少,这一趋势虽然与德国长期低迷的人口出生率有一定关联,但是更主要的原因是受新冠肺炎疫情的影响。在新冠肺炎疫情爆发之后,德国采取了一定的限制措施以防止疫情蔓延,这在一定程度上导致了2021年德国双元制培训市场出现滑坡,企业提供的培训机会和年轻人的培训需求都有所下降。与2019年相比,截至2020年9月30日,新签订的培训合同数量仅为467.5万份,减少了11%[2]。

在德国双元制职业培训中,2019年闲置培训岗位在企业提供的培训岗位总数中占比9.4%,2020年占比11.7%,2021年该比重再次上升,增加到12.2%,这意味着几乎1/8的培训岗位处于闲置状况。伴随着闲置岗位在企业培训岗位中所占比例的持续上升,寻求培训岗位的求职者人数所占比例持续下降,2020年寻求双元制培训岗位的求职者在总求职需求中的比例为14.3%,2021年该比例下降到12.5%[3]。由于双元制培训岗位名额供应的减少和培训需求大幅下降,导致2021年出现了德国职业教育进程中几十年来第一次纯数字意义上的供需平衡情况,供求比率(Angebots-Nachfrage-Relation,ANR)①为99.2。而2021年仅有建筑、与建筑行业相关的辅助行业以及医疗专业助理人员中的培训市场状况改善是与培训岗位供应和培训需求的扩大保持同步。在其他的职业类别中,供求比率的日趋平衡则是由供应岗位减少和需求急剧下降导致的,如受新冠肺炎疫情影响最大的行业是酒店、餐饮业、运输、仓储以及制造业,这些行业由于受到不同程度的人员出行限制政策和供应瓶颈问题的影响,其提供的培训岗位名额出现了明显的下降。与此同时,由于年轻人提前考虑到了上述行业可能遭受到的疫情限制情况,因而对于这些行业的培训需求也呈持续下降趋势[4]。

(二)双元制职业教育供需错配问题凸显

尽管德国双元制职业教育的供求比率大幅提高,但是现实情况却是企业和年轻人之间,即供需双方之间越来越难达到匹配。供需双方的不匹配问题从2019年的9%上升到2021年的12%。供需是否匹配一般体现在三个方面:职业匹配、区域匹配、特征或者行为匹配。显然目前德国双元制职业教育在如上三类匹配问题之间的关系发生了变化。首先,职业错配问题。职业错配是指职业的空缺与职业的需求不匹配,职业错配的比重已从2019年的33%增加到2021年的39%,而且在现实中人们可能会在职业适应过程中逐渐发现职业错配问题,因而真实的职业错配比重会高于统计数字。其次,区域错配问题。区域错配是指申请人所寻求的培训区域不存在适合的培训机会,2021年区域错配问题占比20%。最后,特征或者行为错配。如果职业相匹配,而且职业所辖区内有培训名额,但这些有利条件却没有促成培训合同的签订,这种情况下便出现了特征或者行为上的不匹配。这主要是由于与企业和申请人实际或假定的特征或行为有关的原因,比如企业声望较低、学生在校成绩不高等等。特征或者行为错配也是三类不匹配问题中占比最高的,2021年占比41%[5]。

供需不匹配问题在德国也呈现出明显的区域差异性。总体上看,大多数联邦州的供需不匹配问题呈严重趋势,勃兰登堡州的供需不匹配问题最为严重(17%),汉堡州的供需不匹配问题最轻(2.3%),但是梅克伦堡—前波莫瑞和柏林两个联邦州的供需不匹配问题略有下降,而巴登—符腾堡州的供需不匹配问题则与前一年基本保持不变。具体到供应和需求本身来看,16个联邦州中的9个都存在供应不足问题。相比之下,巴伐利亚州、图林根州和梅克伦堡—前波莫瑞州仍然面临着严重的人员短缺问题,在这些州,企业在寻找受训人员方面面临着巨大的挑战。与此同时,各联邦州在三种类型的供需匹配问题上存在较大的差异,其中区域错配问题更多地发生在面积大的联邦州,如在巴伐利亚州,该问题占比20%;职业错配问题在德国东部联邦州更为明显,占比40%,在这些地方,年轻人的培训愿望与所提供的培训岗位之间存在较大的差异;特征或者行为错配问题则在柏林、汉堡、不莱梅等城市州(69%~75%)和巴伐利亚州(67%)最为普遍。造成上述供需不匹配区域差异性的原因是复杂的,既有经济和就业结构因素的影响,又有人口和教育等因素的制约[6]。

(三)全日制学校职业教育GES领域供需增长显著

以全日制学校的形式进行法律认可的职业培训即为全日制学校职业教育。在德国这种职业教育形式最早可以追溯至18和19世纪时期的各种职业学校类型,包括家政进修学校、工业和贫民学校、制造和电气工程高等学校、工艺美术学校、技术科学学校、护理学校等。当时各种类型的职业学校在各自的经济和社会背景下发挥着不同的功能,他们既发挥着从国家教育任务到学校教育活动再到有偿就业之间的有效缓冲功能,也发挥着进入高等职业教育阶段的准备功能[7]。

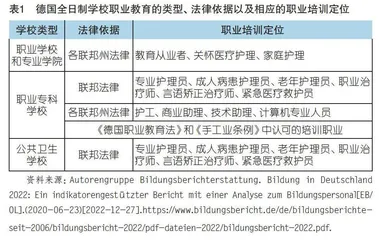

在历史发展进程中,由于职业教育学校在学校结构、教育目标、受教育群体、专业设置等方面存在的异质性,导致了德国的全日制学校职业教育与双元制职业教育之间存在着一定的差异。与双元制职业教育的发展主要受制于市场供需状况不同,全日制学校职业教育是一种由官方组织的教育行为,主要由联邦政府及各联邦州政府负责。目前,德国的全日制职业教育学校主要分为职业学校和专业学院(Fachschulen/Fachakademien)、职业专科学校(Berufsfachschulen)、公共卫生学校(Schulen des Gesundheitswesens)三种类型。每种类型的学校由于其所参照的法律依据有所不同,因而其具体的职业培训定位也有所差别。职业学校和专业学院主要依据各自联邦州的法律开展教育活动,其主要的职业培训定位为教育从业者、关怀医疗护理、家庭护理。职业专科学校是最主要的全日制职业教育学校类别,其在办学方面所能参照的法律依据较多,如可以参照联邦法律、各联邦州法律以及《德国职业教育法》(Berufsbildungsgesetz,BBiG)和《手工业条例》(Handwerksordnung,HwO),因而其所能够进行的职业培训定位也较多,既可以参照联邦法律进行专业护理员、成人病患护理员、老年护理员、职业治疗师、言语矫正治疗师、紧急医疗救护员的培养,又可以参照各自联邦州的法律开展护工、商业助理、技术助理、计算机专业人员的培养,还可以进行《德国职业教育法》和《手工业条例》中认可的所有培训职业的人才培养。公共卫生学校参照的法律依据为联邦法律,所能进行的职业培训方向与职业专科学校在参照联邦法律情况下所开设的职业培训类别相同。详见表1。 此外,与双元制职业教育不同的是,全日制学校职业教育有正式的入学要求。如大多数三年制的职业教育至少需要学生有中学毕业证书。从这一点可以看出,全日制学校职业教育的整体教育水平要更高。此外,全日制学校职业教育和双元制职业教育在理论培训的学时比例上也有所区别,前者的理论培训学时通常要高得多,但是卫生和教育专业的学生也需要在医院、护理服务机构、儿童日托中心等组织和机构里完成课程设置中规定的实践教学环节。

从表1所列三类全日制职业教育学校所能进行的职业培训定位可以看出,全日制学校职业教育是一种以服务行业为主要培训领域的职业教育类型,其所能进行的职业培训类别比较固定,这些职业培训一般需要经过一定时长的理论学习,特别是教育、卫生、社会服务等领域的培训人员在接受培训后一般需要通过相应的资质认证才能获得上岗资格,这也凸显了全日制学校职业教育与双元制职业教育在功能定位上的差异性,因为全日制学校职业教育更能利用自身优势开展有组织的教育活动,比如可以为学生提供固定的理论学习场所以及稳定的实习实践机会。与此同时,近年来由于德国人口结构变化导致了社会对于卫生、教育、社会服务领域(GES-Berufe)②的从业人员需求不断增加,德国所有联邦州进入上述领域进行全日制学校职业教育培训的人数均在持续上升,其中人数增加最多的培训领域为教育和卫生。首先,教育领域人员需求大幅增加,究其原因,近年来伴随着德国职业女性的不断增多,家庭与工作之间难以平衡的矛盾日益凸显,民众对于儿童托管服务的需求继而增加[8],随之带来的是社会对于托管服务从业人员的大量需求。2012-2021年期间,在教育领域接受培训的人员数量增加了16%。另一个人员需求大幅增加的领域是卫生,2012-2021年期间,选择该领域进行职业培训的人员增幅达14%,这主要与德国社会日益严峻的人口老龄化趋势密不可分。相关数据显示,77%新进入护理专业的培训者进行的是与老年护理相关的培训。然而即便参加上述领域培训的人员数量在不断增加,但现实情况却是,最终能够通过相应资格考试并成功胜任岗位需求的人员比例远远落后于这些领域对于合格人员的实际需求[9]。

(四)职业教育过渡系统受疫情影响发展受限

尽可能实现从学校生活到工作生活之间的无缝对接是德国教育政策和职业培训政策的目标,然而实现这一目标显然不是理所当然的,现实情况是太多的年轻人在离开学校时并没有获得资格证书,还有一些人尽管完成了学业,却没有找到培训岗位,他们只能参加职业教育过渡系统。职业教育过渡系统是德国职业教育系统的第三根支柱,其通过过渡系统的缓冲提高个人能力。由于职业教育过渡系统的使命是过渡与缓冲,因而它的边界性与双元制职业教育和全日制学校职业教育相比比较模糊,其涵盖的过渡举措通常不是为职业本身所准备的,而是为年轻人进行职业培训计划做准备。由于职业教育过渡系统的现有功能定位,因而它的具体举措并不是由联邦政府统一制定的,而是由各联邦州政府在综合各自情况的基础上自行决定的。综合来看,过渡系统的举措大致包括:职业学校提供的普通教育课程(完成义务教育以及达到初中毕业水平);职业学校提供的可以获得学分的基础职业培训;以全日制形式或者校内培训形式提供的基础职业培训年;职业学校提供的不算入学分的基础职业培训课程;包括一年职业入门课程在内的职业准备年;职业学校为没有签订培训合同的就业或失业学生开设的课程;职业学校为没有签订培训合同的学生提供的普通初中课程;为在职业学校开始教育领域培训人员提供的强制实习;联邦劳动局(Bundesagentur für Arbeit,BA)提供的各种职业准备举措;联邦劳动局提供的职业资格培训等[10]。