一种“先行组织者”:论高职教育三年扩招专项对我国终身学习体系构建的迁移

作者: 张等菊

摘 要 事物发展常因果相随,其因可考、其果可循。2019-2021年实施的社会扩招专项是高职教育近20年来经历的一次重大改革,面对诸多挑战,其凭借制度的吸纳力、整合力和执行力,不仅助力我国高等教育迈入了普及化阶段,而且形成了多主体纵横联动的运行机制和“学校—社会学区”教育联管模式。同时,从结构、认知和文化等维度为我国终身学习体系的构建提供了制度框架与实践基模,即引导建立了广泛参与的终身学习协同发展机制,树立了基于“适用性”的职业教育质量理念,激发了以生为本的“课程超市”设置思维,从多向度驱动学习者的本体实践能力,进而推动中国特色终身学习体系的全面建设。

关键词 高职教育;扩招专项;先行组织者;终身学习体系;迁移

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)04-0059-07

亚里士多德(Aristotle)认为宇宙万物发展有“物因”“式因”“动因”“极因”四度之因[1],教育改革活动也概莫能外。2019年,教育部等六部门为贯彻落实国务院的相关决定,联合印发了《高职扩招专项工作实施方案》,提出面向退役军人、普通高中毕业生、中职毕业生、下岗失业人员、农民工和新型职业农民等群体扩招100万人[2],2020年、2021年此政策继续按律执行。经过三年的探索与创新,2022年首批高职扩招专项学生毕业,标志着此项改革的阶段性任务基本完成。虽然扩招专项是近二十年来高职教育面临的最具挑战性与转折性的一次改革,但从“物因”来看,高职教育作为高等教育的一部分,扩招专项的实施是其扩大招生规模,助推高等教育走向普及化的一种途径;从“式因”来看,高职教育面向社会人员扩招是突破本我定位,打破内外壁垒,拓展职业教育自身形式范畴的一种策略;从“动因”来看,三年社会扩招是在中美贸易战与新冠疫情持续未解的形势下,稳定我国就业市场和提升人力资源质量的一剂“良药”;从“极因”来看,扩招专项之“创生与动变”的终极意义在于推动职业教育与继续教育逐步融合,并从运行机制和人才培养模式等方面为我国终身学习体系的构建提供一种“先行组织者”。故“四因”之析不仅是一种表征与总结,亦是一种价值辨明与意义建构。

一、高职教育三年扩招专项的发展理路、运行机制与初步成效

斯科特(Scott)提出“制度的三大支柱主要包含规制性、规范性和认知性”[3],即一项制度能够得以顺利实施不仅需要社会依从基础、合法性基础、逻辑理路与运行机制,同时也需要工具性驱动力、义务性价值和文化认同空间等诸因素的聚集合力。虽然高职扩招专项对历史较短、基础不厚、建设和改革任务繁重的高职院校来说,有着“兵临城下”之压力[4],尤其在资源配置、学生管理、教学组织形式等方面挑战巨大,但国家政策合宜笃实,地方和中央辅车相依,高职院校不负使命,2019-2021年分别录取社会生源116.4万、157.4万和139.5万人,总计413.3万人,超额完成了任务。

(一)三力和合:形成了多主体纵横联动的运行机制

“乐昌笃实,不桡不诎。”为了将人口红利更好地转变为人力资源红利,2019年面对扩招100万的压力,全国各部门和衷共济,从高屋建瓴的顶层设计到合纵连横的同心协力,推动了高职扩招专项制度的吸纳力、整合力和执行力三力和合。

制度的吸纳力表现在《高职扩招专项工作实施方案》的内核具有广泛的社会基础,充分关照退役军人等不同类型扩招生源的个人需求,服务面向“接地气”;同时,其倡导的弹性学制与多元培养模式等教育理念,以及集中与分散、线上与线下、校内与校外融合的教学组织形式极具吸引力,充分激发了社会群体的求学动能。如2019年江西、山东、湖南、甘肃等省份超额完成了招生指标任务,山东省超出计划3.6万人之多,这充分彰显了扩招制度的吸纳力和社会认同度。制度的整合力表现在管理主体在纵横多维、上下沟通方面的相互协调与支撑。首先,在制度设计上,教育部等六部门合力共商,针对扩招后可能遇到的各种难题,在实施方案基础上补充制定了《关于做好扩招后高职教育教学管理工作的指导意见》(下文简称《意见》),从不同维度对教学资源、教学运行管理、教育评价等做了详细的指导,以保障“质量型扩招”[5]。其次,在经费支持上,中央财政2019年安排现代职业教育质量提升计划资金237亿元,2020年和2021年分别安排专项资金240亿元和360亿元,从资金上保障了扩招专项行动的顺利运作。最后,在社会多元主体支持上,高职院校与企业、中等职业学校、社区培训机构等共同建立了不同教育场所,解决了扩招生的教育教学资源问题。制度的执行力表现在地方政府、各高职院校在落实扩招任务方面压实责任、积极探索,分区域完成了任务。如广东省创新管理策略,将扩招专项任务纳入高职院校“创新强效工程”考核指标之中,与学校的年底绩效认定挂钩;在经费支持方面,许多省份实行了“一地一策”等多种权变管理模式,通过加大投资,扩充高职院校学位,并安排专项资金对高职扩招的地市和学校进行奖补。这种基于区域治理特色的执行力,不仅提升了高职院校服务社会的功能,也为劳动就业迭代下区域人力资本贬损提供了补缺与补强的机会。

(二)两翼同体:助力我国高等教育迈入普及化阶段

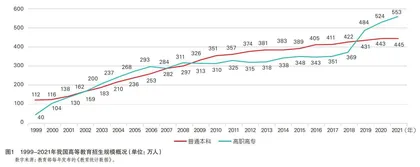

高等教育走向普及化是我国建设教育强国的必由之路,也是促进教育公平、培养更多高素质专门人才的社会需要。高职教育自1999年起步发展以来,就与普通本科教育两翼同体、翅脉交错,共同为高等教育走向大众化和普及化贡献力量。统计和分析我国近20年来高等教育发展趋势发现,高职教育曾在2002-2008年间招生规模略高于普通本科,随后速度减缓;直到2019-2021年,其凭借社会扩招专项突然大幅超越普通本科招生规模,再次稳坐高等教育的“半壁江山”。其中,2019年招生484万人,助力我国高等教育毛入学率从2018年的48.1%跃升至51.6%,正式跨入普及化阶段;随后2020和2021年再次招生524万和553万人,毛入学率上升至54.4%和57.8%,为我国高等教育实现普及化贡献了不世之功,见图1。

(三)探索创新:建成了“学校—社会学区”等教育联管模式

自扩招专项实施以来,面对高职院校办学场地、师资、经费等资源紧缺问题,全国不同区域因地制宜、一校一策,探索建立了基于“社区学区”“企业学区”“专业学院”(全文将不同形式学区统称为“社会学区”)等教育场域,并探索建构了“学校—社会学区”等联管模式,系统化地开展招生、教学和管理等工作。

1.建成了差异化的区域收费及奖补制度

高职院校人才培养基于区域,也服务区域,因此扩招专项的生源主要来源于同一省域内的不同地区。面对这一特点,高职院校在实践探索中形成了两种主要培养途径:一种是资源充盈或招生量少的院校实施校本部培养形式;另一种是资源短缺或招生规模较大的院校实施社会学区(教学点)培养形式。调查表明,实施第二种培养方式的院校占比较大。校本部培养形式按照全日制应届生学费标准收费;而社会学区培养形式则要平衡学区所在地的经济发展状态、继续教育市场及其他教育资源状况,与承办社会学区的企业或培训机构等合作单位进行价格协商,最后确定收费标准。通过探索与实践,高职院校依据权变管理策略,已基本形成了“非常规生源”的学费谈判策略和区域差异化学费收缴制度,这也为未来承接其他类型职业培训育人项目奠定了政策基础。同时,扩招专项实施方案要求省级政府根据招生人数对相关高职院校进行奖补,或者有条件的高职院校根据人才培养模式改革情况对扩招试点班的学生给予学费优惠,这一政策促成了基于不同区域的差异化奖补机制。例如,海南省2019学年为扩招专项生每生奖补5000元;广东省2019学年为每生奖补2000元,2020学年按5000元生均拨款方式下拨给参与扩招的高职院校。奖补政策不仅为当地教育行政部门提供了管理提质空间,同时也推动高职院校逐步建成了“政府—学校—社会学区”间经费高效率转接机制,以及退伍军人等特殊人群学费减免与政府学费奖补间有效衔接机制等财务管理制度。

2.形成了基于不同生源的多元化人才培养模式

教育教学活动是一条秩序井然的关系链,学生是维系各种关系链的核心。面对差异化的社会生源,高职院校依据《意见》,充分开展学情调查,通过多元教学组织形式、多元教学媒介及“旺工淡学”错峰教学等弹性方式,与社会学区和参与学徒制培养的企业等共同协商制订相关专业人才培养方案,基本做到了“一校一方案”、甚至“一学区一方案”,将扬长教育与补齐短板相结合,以最大程度满足了因材施教与按需施课。为了循证具体实施情况,笔者对两所高职院校2019级的1942名扩招生进行了问卷调查,学生主要分布在两校省内联建的18个社会学区内,其中A校7个、B校11个。调查显示,在生源构成上,学生身份结构复杂,其中79.84%为在职职工,6.28%为退役军人,1.58%为农民工,0.79%为下岗失业工人,0.52%为高素质农民,10.99%为其他人员,基本实现了扩招专项计划的惠及目标。在年龄构成上,学生主要集中在20~30岁区间,占比为57.75%,其次为30~40岁,占比为26.89%;在年龄跨度上,20岁以下和50岁以上的学生均有一定比例。总体来说,年龄段位处在扩招计划所预期的范围之内,也符合全球终身学习框架标准。但对比荷兰教育与劳动力市场咨询委员会(ACOA)制定的25~64岁国家终身学习战略目标[6],高职扩招的生源年龄跨度张力还可进一步扩大。在学生学习时间配置方面,高职院校基本遵循行业企业生产规律,实施弹性在校时间制,错峰教学、工学结合。调查显示,有57.73%的学生一半时间在校,26.31%的学生少半时间在校,9.42%的学生全部时间在校,6.54%的学生在岗学习不来学校,当然不同社会学区各有差异,但整体上呈现出“半工半读”学习状态。在授课方式上,高职院校采用了线上线下混合式教学模式,充分利用网络平台和线上教学资源,将学生自学网络教育资源、教师线上直播和线下面授相结合,但不同专业、不同学区的授课方式各有不同。调查显示,57.99%以上的课程教学应用线上资源学习,29.71%的课程由教师在线直播上课,12.3%的课程进行了线下面授,充分体现了信息时代学习方式的多样化趋势。总之,针对不同知识背景、年龄阶段和工作经历的生源,高职院校联合社会学区,以灵活、弹性化的教学组织形式,充分利用线上+线下混合式教学手段及海量网络教学资源对学生进行了按需施教,不仅缩小了区域间的教育资源配置差异,也为网络化、立体化的全民终身教育平台构建提供了资源储备先机。

3.建成了双主体“多点网状”的教育联管模式

布劳(Peter M. Blau)认为,“权力的分化有时可以引发一种动态力量,它有助于把处于共同努力中的个体和群体组织起来”[7]。扩招专项中校本部与社会学区间管理责任的归界引发了高职院校参与社会互动的运行机理建构及内部治理体系的重置问题。为此,高职院校与社会学区以实际问题建构权能协商领域,双主体合作制定了《高技能人才扩招教学管理制度》等规章,初步建成了扩招联合管理组,形成了双主体多点沟通、“继续教育学院—教务部—质量评估与监测中心—学工部—专业教研组”五部门相互协作的运行机制。新的联管模式不仅解决了扩招初期合作主体在教学运行、学生事务、考核评价等管理方面责任划分不清等问题,同时以学生需求为契机设计了新的学业评价模式,即针对不同生源制定了《学习成果认定、积累和转换制度》等相关规定,打通了技术技能水平学分、创新创业项目学分与免修课程等学分认定及转换通道,在便利学生成果认定与积累的同时,也为职业教育国家学分银行的建立提供了实践经验。

二、高职教育三年扩招专项对我国终身学习体系构建的迁移

在日常语境下,“职业教育”常与“成人教育”“继续教育”结伴而现,2022年修订施行的新的《职业教育法》也将职业教育定义为“职业学校教育与职业培训”。但在实践中,高职院校的生源通常以普通高中毕业生和中职毕业生为主,直到2019-2021年面向社会六类人员扩招后才打破了原有的生源格局,真正意义上践诺了职业教育的时代责任。因此,三年扩招专项行动虽然争议与困难并行,但却成为高职教育的一次重大转型,其所建构的制度秩序与行动逻辑为我国终身学习体系建设提供了一种“先行组织者”。