社会学视角下职业教育的发展及改进策略

作者: 方泽强 徐晨阳 陶星松

摘 要 职业教育是面向“职业”的教育,因此,职业教育工作者对职业教育与职业及社会分层问题要形成系统认知。研究发现,举办职业本科教育,构建现代职业教育体系有利于拓展毕业生的就业渠道、改善就业品质并提升其社会阶层。因此,把职业教育作为类型教育来建设意义重大,是推动职业教育发展的积极行动;职业教育毕业生以技术和市场渠道获得职业为主流,通过国家考试获取体制内职业则非主流,并且,学生所获职业和社会阶层的地位并不高。因此,急需强化社会支持以推动职业教育发展。基于社会视角提出发展职业教育的策略:完善有利于技术技能人才的政策;改善就业待遇和企业文化;营造良好的舆论氛围;创造更好的支持创业的条件。

关键词 职业教育;社会分层;职业;教育

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)04-0053-06

新时代,我国职业教育迎来新机遇和新挑战。2019年《国家职业教育改革实施方案》印发,规划了新阶段职业教育的发展蓝图;2021年《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》出台,制定了高质量发展的目标和施工图;2022年5月,新修订的《职业教育法》施行,规范并保障了职业教育再发展。面对机遇和挑战,职业教育的理论研究者和实践工作者似乎更多地从教育视角来研究和谋划职业教育发展[1][2],从社会视角来谋划和行动虽有但着力较少[3][4]。事实上,发展职业教育是一项系统工程,既需要从教育系统(教育)发力,也需要从非教育系统(社会)发力,两者相辅相成。鉴于此,本研究从社会学视角探讨职业教育的发展,具体分析职业教育与职业和社会分层的问题,并寻找可为的行动策略。

一、研究基础:认识社会分层、职业及构建分析工具

(一)社会分层和职业

社会分层是指社会成员、社会群体因社会资源占有不同而产生的层化和差异现象[5]。职业则是指用专业的技能和知识创造物质或精神财富,获取合理报酬的一项工作[6]。在社会学中,对社会分层的研究有使用阶层,也有使用阶级(等级)。本文对这些概念同等看待。

无论个人是否愿意,都生活在社会分层和职业的社会语境。在我国封建王朝时期,士农工商是社会的四个层级,也是四种职业类型。新中国成立后,社会大致上分为干部、工人和农民三个阶层[7],人们从事着相应职业。在国外,也存在社会分层。白领阶层、蓝领阶层就是从西方国家引进的学术概念,“白领”一般指与脑力劳动相关的职业,“蓝领”则是与体力劳动相关的职业。事实上,无论在以前、现在或是将来,社会分层和职业都会存在,区别在于是原有阶层和职业的地位轮转,或者是新旧职业和阶层的更替。

对于社会分层与职业问题,学术界有专门研究。马克思将社会分成资产阶级和无产阶级,韦伯将社会分成工人阶级、小资产阶级、知识分子与专业人士(如技术人员、公务员)以及凭借财产和教育获得优势的阶级[8],由此拉开了专门研究的序幕。该领域的代表性人物有布劳、邓肯[9]、陆学艺[10]、李强[11]等。改革开放后,我国社会结构有了不同于之前的新变化。张宛丽认为有工人、农民、干部、知识分子和私营企业主五个阶层(群体)[12],私营企业主被认为是新成长起来的新阶层,知识分子阶层也得到承认。李路路等则提出七层次说,认为分为有产者、管理人员、专业技术人员、工人、农民、自雇佣者、社会底层(失业者、领取救济者等)七个社会阶层[13]。此分类提出了管理人员和专业技术人员等阶层,反映了实际中的阶层变动情况,同时,也让阶层与职业的关系凸显出来。陆学艺的分类更为细致,把我国社会概括为国家与社会管理者、经理人员、私营企业主、专业技术人员、办事人员、个体工商户、商务服务业员工、产业工人、农业劳动者以及城乡无业、失业和半失业者十个层次[14],使得阶层结构的研究进一步细化。此外,李春玲对社会阶层与职业声望的问题进行研究,提出社会声望分为上层、中上层、中层、中下层和下层五个层级,并对161种职业与五个层级的匹配进行了分析[15]。已有研究表明:影响社会分层的因素主要有经济收入、政治权力、教育程度、文化素养、消费水平等。而对不同因素的选择和组合形成了不同的分类标准,进而形成了上述不同的社会阶层理论。综上所述不难得出以下结论:

第一,社会分层与职业关系紧密、互为影响。国家与社会管理者属于社会上层,该阶层对应的职业一般是体制内职业,个体工商户、商务服务业员工属于社会下层,该阶层对应的职位一般是体制外职业。由此可见,职业既是社会分层的基础,也是产物,同时,成为划分不同群体“身份”的标签。尽管职业的客观分层效力在弱化[16],但其对社会分层依然具有影响力,社会学界在划分中产阶层时很关注职业[17]。

第二,教育对职业和社会分层起着重要作用。国家与社会管理者、经理人员、专业技术人员等一般是接受过教育(尤其是高等教育),产业工人、农业劳动者则可能不然。现实中,教育尤其是高等教育是从事某些职业和进入某种社会阶层的通行证。对于三者的关系,有研究者给出精辟论断:由于有社会分层,所以有职业的竞争;由于有职业竞争,所以有获取职业的条件(即教育)竞争[18]。实证研究也表明:教育水平是决定职业声望的重要因素,这一点在我国与西方社会均如此[19]。

(二)分析工具的建构

职业与社会分层的理论知识为分析“职业教育与社会分层和职业”这一问题奠定了基础,但目前对该问题认知缺失成为阻碍职业教育发展的重要原因之一。众所周知,职业教育是面向“职业”的教育,本质属性是职业性、技能性[20],是基于工作的学习[21]。当前,多数职业教育工作者对职业教育“能够帮助学生获取职业”的认识越来越明确,但对其帮助学生“获取何种职业”“进入何种社会阶层”却缺乏必要的、整体性的理解和把握,结果产生了不切实际的期望甚至误判,影响了职业教育发展。

该如何研究该问题?具体思路是通过分析接受职业教育后的学生大致能获得何种职业、处于哪个社会阶层来展开,换言之,可按照“教育→就业渠道→职业→社会阶层”的逻辑来研究。

首先,对职业进行分类和梳理。职业的数量成千上万,且随着经济社会发展会发生变化,一些职业会消失,另一些职业会产生,因此,理论上无法对职业进行穷尽地归纳,而只能把职业归纳为我国的职业分类进行分析,即将职业分为七类:第一类是国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人;第二类是专业技术人员;第三类是办事员和有关人员;第四类是商务、服务业人员;第五类是生产、运输工人,第六类是农、林、牧、渔、水利业生产人员;第七类是不便分类的其他从业人员[22]。

其次,对就业渠道进行归纳。这一要素是连接教育与职业的中介。李强认为获得中产地位有三条渠道,分别是正规教育渠道、专业技术渠道和市场渠道。在第一条渠道,人们通过正规学历教育(主要是高等教育),继而据此考取公务员、律师、注册会计师等职业,主体人群是大学生;在第二条渠道,主要是通过获取专业技术证书或专业技术渠道获取中产地位,主体人群是技术人员;在第三条渠道,主要通过市场经营、运营、营销等方式实现经济地位和职业地位的上升,主体人群有中小经营者、营业人员、推销人员等[23]。其实,这三种渠道既是成为中产阶级的渠道,也是人们获取职业的三条渠道。本研究把第一条渠道称为国家考试渠道,通过该渠道,个人能获得体制内职业或升学;第二条和第三条渠道依旧是技术渠道和市场渠道。

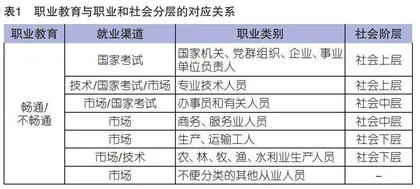

最后,构建分析图谱。把上述职业类别、就业渠道进行组合,再加入职业教育和社会阶层因素,就形成如下矩阵图,见表1。不难发现,职业教育与职业和社会分层构成清晰的关系,接受职业教育的毕业生就业面临两种结果:要么就业渠道通畅,在制度上有获得某职业和对应阶层的机会;要么就业渠道不畅通,在制度上没能获得某职业和对应阶层的机会,简言之,毕业生通过不同就业渠道能够获得何种职业并处于何种社会阶层得以具体化和线条化。这为具体分析职业教育学生的职业与社会阶层问题提供了理论工具。

表1 职业教育与职业和社会分层的对应关系

职业教育 就业渠道 职业类别 社会阶层

畅通/

不畅通 国家考试 国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 社会上层

技术/国家考试/市场 专业技术人员 社会上层

市场/国家考试 办事员和有关人员 社会中层

市场 商务、服务业人员 社会中层

市场 生产、运输工人 社会下层

市场/技术 农、林、牧、渔、水利业生产人员 社会下层

市场 不便分类的其他从业人员 -

需要说明的是,本研究存在局限性。一是分析对象是职业教育应届毕业生,其毕业后获取某种职业和所进入的社会阶层具有初始特征,并不意味着其终身从事该职业并居于该社会阶层。二是对职业类别进行的分层可能未必十分精确,同时,对过渡层次也不予考虑。三是排除了经济资本、社会资本等对学生就业的影响,而仅仅从教育因素分析就业。

二、理论探讨:职业教育学生的职业与社会阶层

(一)以往毕业生的就业情况

职业教育是培养技术技能人才的教育。我国的职业教育发展历史并不算长。从19世纪60年代的实业教育起步,学校职业教育仅有150多年的历史[24]。在20世纪90年代之前,职业教育以中职教育为主体,包括中专学校、技工学校和职业高中三类学校[25]。当时,我国处于计划经济时代,受益于当时的政策,政府包办了中职毕业生的就业,毕业生要么到政府,要么到企业就业,基本上不需要自主就业。20世纪90年代后,职业专科教育发展起来,职业教育逐渐形成两个层次,分别是定位于培养“高素质技术技能人才”的专科教育和培养“高素质劳动者”的中等教育。彼时,我国处于计划经济向市场经济转型发展的阶段,大中专学生就业政策发生重大改变,政府不再包办学生的就业,大中专学生“面向市场,双向选择,自主择业”,职业教育毕业生的就业发生了变化。

首先,毕业生就业渠道主要是市场和技术。1993年《国家公务员暂行条例》颁布,1994年《国家公务员录用暂行规定》印发,我国政府开始正式实施公务员制度和公务员考试。公务员考试对报考条件有严格要求,早期报考的基本要求是专科以上毕业生。随着我国高等教育规模的扩大,大学生越来越多,报考要求有所变化,多数岗位要求是本科学历,有些岗位的要求提高到研究生学历,供专科生报考的岗位主要是警察、监狱等专业技术岗位以及县级、城镇一级的职业岗位。事业编制的招聘基本上参照公务员报考条件执行。不难发现,由于报考要求的高移,中职毕业生已失去了获取体制内职业的机会,专科生的机会也大大减少。自然而然地,毕业生更多的是通过技术和市场获取职业。更准确地说,主要是通过市场渠道就业。这是因为,从可考取职业技能等级证书来看,多数学生能够考取的是初级、中级水平的证书,极少数学生能考取高级、技师以及高级技师水平的证书,所能考取证书的范围也有限。因为高级别证书和跨专业考证的报考条件一般与学历挂钩,多数要求本科学历,有些证书还要求要有工作经验。因此,毕业生很大程度上是以劳动力的身份就业,而非以技术人才的身份就业。

其次,毕业生的职业类别处于社会中层或下层。从培养目标上看,中职生和专科生的职业岗位多数是生产、建设、管理和服务一线,也就是以蓝领工人为主,预期的职业及其所对应社会阶层的地位并不高,现实就业情况也如预期。

最后,毕业生向上流动的渠道畅通但并不宽敞。毕业生可通过国家考试渠道去升学,无论是中职升专科、专升本,还是考研,在考试制度上都有相关的设计和保障,但实际操作中存在局限性:一是考试一般要求报考学生为应届生,且可能还有其他限制,如中职生升专科要求报考学生取得某级别的职业技术等级证书;专科生报考研究生要以同等学力身份报考,要求有一定工作年限,但致命的是,一些优质高校并不招收同等学力考生。二是升学群体的数量有限。各地对当年毕业生升学比例有所控制,中职升专科、专升本录取学生人数一般在当年应届学生总数5%~10%的范围内。