个人—环境适配对高职教师工作投入的影响:心理需求满足的中介作用

作者: 付国华 翁福元

摘 要 理清个人—环境适配对高职教师工作投入的影响及作用机制,对于高质量师资队伍建设有重要作用。通过对吉林省376名高职院校教师的问卷调查和数据分析表明:不同类型个人—环境适配(个人—组织适配、个人—工作适配、个人—群体适配、个人—主管适配)均与高职教师工作投入显著正相关;当同时考虑不同类型个人—环境适配信息时,个人—群体适配是影响高职教师工作投入的最重要因素;心理需求满足在个人—环境适配与高职教师工作投入关系中发挥了潜在中介作用。为此,应从个人—工作、个人—群体、个人—主管、个人—组织四个方面提升教师的个人—环境适配度,进而提升高职教师的工作投入度。

关键词 高职教师;个人-环境适配;心理需求满足;工作投入

中图分类号 G715 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)11-0049-06

个人—环境适配(Personal—Environment fit)是近100年来引起职业与组织领域学者及管理者普遍关注的议题之一[1],被广泛地定义为“个人与其工作环境之间的兼容性,在个人特征与环境属性很好地匹配时发生”[2]。作为一个多维构造,以往学者主要探讨了个人—组织适配、个人—工作适配、个人—群体适配及个人—主管适配对个体及组织结果的影响。其中,个人—组织适配通常指个体价值观与组织价值观的一致性;个人—工作适配包括个人具有执行工作任务所必需的知识、技能(要求—能力适配),以及工作和组织能够提供资源满足个人的需求(需求—供给适配)两个方面;个人—群体适配是指个人与其工作组或团队成员之间的兼容性,以往研究大多检查了个人与其他成员在个性、价值观等方面的一致性,也有研究兼顾了互补性层面;个人—主管适配通常指下属与其主管在个性、态度和价值观等方面的契合性。研究结果表明,不同类型个人—环境适配对个体职业生涯各阶段都有显著影响,包括工作选择决定、受雇用机会、工作满意度、离职意愿、组织承诺及任务绩效等。因此,个人—环境适配也被认为是理解组织中个体态度和行为的最好预测器[3]。

尽管以往文献对个人—环境适配进行了广泛研究,但迄今为止,只有少数研究同时检查了不同类型个人—环境适配对特定工作结果(如工作满意度、职业倦怠和离职意向)的影响。这些不同类型适配线索如何组织在一起影响个体工作投入,尤其是对高职教师工作投入有何影响,值得进一步研究。

服务现代化经济体系,培养更多高素质技术技能人才和大国工匠,是新时代高职教育的历史使命[4]。完成这一使命,离不开广大高职教师在教育教学实践创新上全面、持续地工作投入。为此,本研究旨在从个人—环境适配视角,对不同类型个人—环境适配与高职教师工作投入之间的关系,以及关系背后的潜在机制进行探究。明晰这些问题,有利于高职院校管理层洞察个人—环境适配对教师工作投入的影响,更好地优化组织设计及管理决策,打造一支敬业乐业、充满活力的教师队伍,推进高职教育高质量发展。

一、文献回顾与假设

尽管个人—环境适配被广泛作为理解组织中个体态度与行为的预测因素,但对于他们之间作用机制的研究很少,而自我决定理论被认为是理解这一过程的有用框架[5]。根据自我决定理论,人类超越种族、文化和个性差异,普遍存在三种最基本的心理需求,即对自主、能力和关系的需求。自主需求是指对自己的行为具有意愿感和选择感;能力需求是指能与环境互动达成所期望的结果;关系需求是指体验到与他人相关和归属感。本研究基于自我决定理论,对个人—环境适配如何与高职教师工作投入相关作探讨并提出相关研究假设。

(一)个人—环境适配与工作投入

工作投入是指“一种与工作相关的,积极、充实的精神和情感状态,其特征是充满活力、具有奉献精神和专注态度”[6]。在用以解释工作投入的理论中,工作需求—资源模型被认为是最核心的解释框架[7]。该模型指出工作资源是促进工作投入的前驱因素。因此,从理论上讲,作为一种特殊的工作资源,个人—环境适配应该与个体工作投入相关。不同领域研究结果对这一推断提供了支持:对酒店员工的调查显示,个人—组织适配、个人—工作适配对员工工作投入均具有积极的影响[8]。对私立医院医生的调查显示,个人—组织适配、个人—工作适配、个人—群体适配通过组织认同的介导,间接影响到医生的工作投入[9]。对科技公司员工的调查也发现,授权型领导通过个人—工作适配、个人—群体适配,正向影响了员工的工作投入[10]。对教师群体的调查也显示,不同类型个人—环境适配与教师职业态度显著相关[11]。基于相关研究成果,本研究认为,高职教师对与工作环境不同“系统”的适配感知,必然会加强工作中的积极感受,更有意愿以完满的精神状态投入工作。由此,提出如下假设:

H1:个人—组织适配与高职教师工作投入显著正相关;

H2:个人—工作适配与高职教师工作投入显著正相关;

H3:个人—群体适配与高职教师工作投入显著正相关;

H4:个人—主管适配与高职教师工作投入显著正相关。

(二)心理需求满足的中介作用

心理需求满足是自我决定理论中的一个核心概念。对于心理需求满足在个人—环境适配与积极结果之间的作用,理论上是基于这样的推理,即在个人—环境适配情况下,环境提供了个体需求满足的机会,进而导致良好工作态度和行为[12]。对这一理论预设的检验结果表明,心理需求满足部分中介了不同类型个人—环境适配与员工组织承诺及工作绩效的关系,也就是说个人—环境适配通过心理需求满足来影响员工积极结果的理论假设得到验证[13]。此外,心理需求满足与工作投入的积极关系,以往研究也提供了实证支持。研究表明,心理需求满足充分解释了工作资源与工作投入之间的关系[14],主管支持通过促进心理需求满足,与员工工作投入积极相关[15]。研究也表明,心理需求满足与教师工作投入显著正相关[16],心理需求满足在领导支持与教师工作投入之间具有中介作用[17]。心理需求满足还是工作塑造和工作投入之间的中介机制[18]。基于已有文献,本研究认为,心理需求满足可以作为个人—环境适配与高职教师工作投入之间的解释机制。因此,提出如下假设:

H5:心理需求满足在个人—组织适配与高职教师工作投入关系中起到中介作用;

H6:心理需求满足在个人—工作适配与高职教师工作投入关系中起到中介作用;

H7:心理需求满足在个人—群体适配与高职教师工作投入关系中起到中介作用;

H8:心理需求满足在个人—主管适配与高职教师工作投入关系中起到中介作用。

二、研究设计与实施

(一)研究对象与资料收集

本研究样本数据来自吉林省高职院校的专任教师,共有376名教师参与了调查。其中,女性教师占比近70%,并以中青年教师为主(30~50岁占比77%),具有硕士及以上学历教师占50%左右,讲师及以下职称教师占比57%。调查采取在线问卷形式,在相关高职院校教师协助下,以滚雪球方式发放电子问卷,并通过问卷星平台收集数据。所有参与者均是自愿且匿名参加。

(二)测量工具

研究中所采用量表均为信效度经过检验的成熟量表,并以LIKERT五级评分法,从1~5代表“完全不符合”至“完全符合”。

个人—组织适配的测量采用凯布尔(Cable)和德鲁(DeRue)[19]编制的个人—组织适配量表,该量表由3个项目组成(示例如“组织的价值观与我个人的价值观有很好的匹配”)。本研究中,量表Cronbach’s α值为0.93。

个人—工作适配的测量采用凯布尔(Cable)和德鲁(DeRue)[20] 编制的个人—工作适配量表,该量表包括需求—供给适配(3个项目,示例如“我现在的工作很好地体现了我所追求的工作特性”)与要求—能力适配(3个项目,示例如“我的能力和培训能很好地符合工作的要求”)两个维度,共6个项目。本研究中,量表Cronbach’s α值为0.89。

个人—群体适配的测量采用德·库曼(De Cooman)等人[21]对皮亚森廷(Piasentin)和查普曼(Chapman)[22] 编制量表的修订量表,该量表包括补充性适配(4个项目,示例如“我的个性与团队其他成员的个性很相似”)与互补性适配(5个项目,示例如“我的知识、技能和能力为这个团队提供了其他成员所不能提供的东西”)两个维度,共9个项目。本研究中,量表Cronbach's α值为0.90。

个人—主管适配的测量采用庄瑗嘉(Aichia chuang)等人[23] 编制的个人—主管适配量表,该量表由5个项目组成(示例如“我个人的价值观与我主管领导的价值观很相似”)。本研究中,量表Cronbach’s α值为0.92。

心理需求满足的测量改编自范登布罗克(Van den Broeck)等人[24] 编制的量表,删除了原量表中的8个反向项目。简化后量表包括自主需求(3个项目,示例如“工作中我必须完成的任务和我想完成的任务一致”)、能力需求(4个项目,示例如“我能胜任我的工作”)和关系需求(3个项目,示例如“工作中,我能和别人谈论对我来说很重要的事”)三个维度,共10个项目。本研究以三个维度的平均分作为心理需求满足的整体评分,量表Cronbach’s α值为0.90。

工作投入的测量采用肖佛利(Schaufeli)等人[25] 修订的Utrecht工作投入量表,该量表包括活力(3个项目,示例如“在工作中,即使事情进展不顺利,我也总能够锲而不舍”)、奉献(3个项目,示例如“我对工作富有热情”)和专注(3个项目,示例如“我在工作时会达到忘我的境界”)三个维度,共9个项目。本研究以三个维度的平均分作为工作投入的整体评分,量表Cronbach’s α值为0.93。

控制变量。为避免人口统计变量可能对结果的解释产生干扰,研究中对性别、年龄、学历和职称四个背景变量进行了控制。

(三)资料分析

为检验不同类型个人—环境适配、心理需求满足与高职教师工作投入的关系,应用SPSS25.0软件,依序进行描述性统计分析、同源方差检验、双变量相关分析和回归分析,并应用Hayes[26] 针对SPSS版本开发的PROCESS程序,对心理需求满足在不同类型个人—环境适配与高职教师工作投入之间的中介效应进行分析。

三、数据分析结果

(一)描述性统计、信度及相关性分析

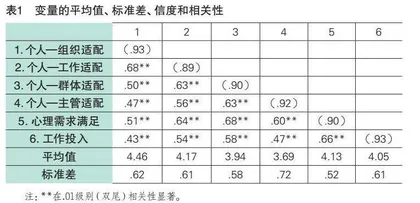

表1报告了潜变量的平均值、标准差、信度及相关性。

不同类型个人—环境适配均与高职教师工作投入显著正相关,相关系数值由高至低依次为个人—群体适配(r=.58,P<.01)、个人—工作适配(r=.54,P<.01)、个人—主管适配(r=.47,P<.01)和个人—组织适配(r=.43,P<.01)。研究结果支持了H1~H4的理论假设。

不同类型个人—环境适配均与高职教师心理需求满足显著正相关,相关系数值由高至低依次为个人—群体适配(r=.68,P<.01)、个人—工作适配(r=.64,P<.01)、个人—主管适配(r=.60,P<.01)和个人—组织适配(r=.51,P<.01)。此外,心理需求满足与高职教师工作投入显著正相关(r=.66,P<.01)。这意味着进一步考察心理需求满足在不同类型个人—环境适配与工作投入之间的中介作用是合理的。

(二)同源方差检验

由于研究采用数据均来自吉林省高职教师的自我报告,为评估单一数据来源形成的系统偏差是否会对研究结论产生误导,采用Harman单因素分析方法进行同源方差检验。提取的第一公因子解释了39.12%的变异量,说明不存在一个解释大部分变异的单一因素,同源方差问题不严重。

(三)回归分析

为检测不同类型个人—环境适配对高职教师工作投入影响的相对重要性,在对人口背景变量(性别、年龄、学历和职称)加以控制的情况下,进行回归分析。回归分析结果如表2所示:第一层,放入四项人口背景变量后,解释了2%的工作投入变异量,1%的心理需求满足变异量(但此效应并不显著);第二层,在同时放入四种类型的个人—环境适配后,心理需求满足变异量显著增加了56%,工作投入变异量显著增加了38%,说明个人—环境适配对高职教师心理需求满足、工作投入具有显著预测作用,这与相关性分析结果一致。具体而言,不同类型个人—环境适配对高职教师心理需求满足、工作投入的变异程度解释力由高至低依次是个人—群体适配、个人—工作适配、个人—主管适配和个人—组织适配(但此解释力并不显著)。这表明在同时考虑不同类型个人—环境适配线索时,对高职教师心理需求满足、工作投入最具预测力的是个人—群体适配,而个人—组织适配的影响力最低且不显著。