职业教育“双师型”教师职业使命的结构与养成路径

作者: 陈凤英

摘 要 明确职业教育“双师型”教师的职业使命是促进职业教育教师队伍理性发展的基础。教师职业使命具有强烈的自觉性与主体性特征,因此本研究采用扎根理论质性研究方法,对10名职业院校“双师型”教师围绕“职业使命”主题进行访谈,进而对访谈文本进行编码分析,构建“双师型”教师职业使命“三位一体”模型——培养学生职业技能的使命、涵养学生专业性情的使命、关照学生职业发展的使命,且不同职业使命之间相互作用、相互影响、相互渗透。应以“双师型”教师的个体自觉为动力、专业素养为基点、工作世界为场景,促进职业教育“双师型”教师养成职业使命。

关键词 职业教育;“双师型”教师;职业使命;扎根理论

中图分类号 G715 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)13-0038-08

一、研究问题的提出

习近平总书记在党的二十大报告中强调,“加强师德师风建设,培养高素质教师队伍”[1]。高质量的教师队伍是推动教育高质量发展的必然要求。正如2019年国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》强调的,通过实施教师专业标准,提升职业院校教学管理和教学实践能力。2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,将培养优秀教师作为提升职业院校关键办学能力的途径之一。加强职业教育教师队伍质量建设是新时代构建现代职业教育体系的重大关切问题。“明确教师职业使命既是教师队伍理性发展的根本所在,又是教师应该思考的本源性问题。”[2]确定教师职业使命的过程,即教师为了实现高质量发展在职业活动中发现教育真谛、确证职业价值的过程。只有回答好该问题,才能解决“教师如何实现专业化发展”的问题,从而真正实现教师队伍高质量发展。

教师职业使命是2004年由荷兰教育学家Fred.A.J.Korthagen所构建的“好教师”洋葱模型(Onion Model)中提出的,他认为教师职业使命是“好教师”最核心、最本质的特征[3]。无独有偶,我国学者将教师使命视为教师专业精神的最高层次[4]。但教师职业使命又区别于教师职业能力、教师专业能力或教师核心素养。职业使命植根于教师主体,出于教师自主自觉对职业的责任感知与理性判定,它经过教师内化后与教师的个体存在与发展意义产生有机链接。可以说,教师职业能力、教师专业能力、教师核心素养等更多是从“他者”视角出发,对从事教师职业活动应当达成的能力体系或素质标准进行外在规定。因此,从职业使命的角度对教师职业的专业身份、职业能力和责任要求等要素进行剖析,更加能够彰显教师队伍在追求高质量发展进程中对职业实践活动的自我确证与内在自觉。就此而言,研究教师职业使命对促进教师队伍专业化发展具有重要意义。特别是在职业教育高质量发展背景下,明确职业教育“双师型”教师职业使命,对推进高素质、专业化、创新型职业教育教师队伍建设具有重要作用。职业教育“双师型”教师职业是其对所承担的职业责任的主观认知,以及“双师型”教师对其职业活动的价值判断、职业定位和实践追求的综合性表达。确定职业教育“双师型”教师职业使命的基本结构,既是促进其职业实践活动实现自由自觉的基础,又是推动其职业实践活动朝着专业化、高质量方向发展的前提。同时,确定职业教育“双师型”教师职业使命的结构体系,能更加明确“双师型”教师职业“是其所是”“能其所能”“为其所为”的基础性问题。

目前,学界还没有对职业教育“双师型”教师职业使命进行直接研究,更多学者仍旧停留在从整体上关注职业教育教师专业能力或核心素养等。如,以KOMET能力测评理论为基础,建构由内容、要求和行动组成的职业教育教师职业能力模型[5];采取德尔菲法,搭建由师德师风、教学工作和科学研究等要素构成的“双师型”教师职业能力标准体系[6];或以DACUM职业(岗位)能力图表分析法为基础开发问卷,通过问卷调查数据总结职业院校“工匠型”教师能力,包括师德师风、性格特质和职业行为习惯等指标[7]。总体而言,已有研究多数采用定量研究方法,对职业教育教师的专业能力体系进行构建,这为推动新时代职业教育教师队伍建设提供了支撑。但教师专业能力本质上是为了实现教师职业使命的一种专业素质,教师使命决定了专业能力的结构,有什么样的使命才有什么样的能力体系,所以应在明晰教师使命的基础上研究教师专业能力[8]。可以说,现有研究更多关注职业教育教师队伍专业化发展的表层化问题,既未从研究对象上突出职业教育“双师型”教师的特性,又未关注职业教育教师专业化发展的前置性议题——教师职业使命。因此,本研究结合教师使命本身所具有的自觉性和个体化特征,聚焦职业教育教师队伍中最具有代表性的“双师型”教师,对职业院校“双师型”教师进行深度访谈,从而获取“双师型”教师对其职业使命个体认知与体会的相关文本数据,进而采用扎根理论对文本进行编码处理,分析教育高质量发展背景下职业教育“双师型”教师职业使命的理论模型。

二、研究设计与过程

(一)样本选择与数据收集

为更加真实、全面地了解职业教育“双师型”教师职业使命的结构,本研究采用扎根理论研究方法进行原貌探究。扎根理论指研究者在全面搜集资料基础上,寻找反映研究现象的核心概念,并在概念之间自下而上地构建理论[9]。该理论忠实于研究现象,充分尊重研究资料的真实性和客观性,要求研究者在资料收集过程中保持一定程度上的“放空”,以价值中立的态度进行研究。同时在访谈和资料分析过程中研究者应当具有较强的“理论嗅觉”,从而保证所构建理论具有较强的阐释力和生命力。

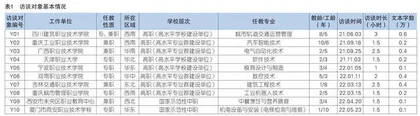

本研究以目的抽样方法,选取了来自不同区域、不同办学层次、不同专业的职业院校“双师型”教师,围绕“‘双师型’教师职业使命包含哪些内容”的主题进行开放式访谈。为了保证主案例的研究结论具有普适性,通对案例研究所产生的范畴及范畴关系进行重复与扩展,进一步充分验证主案例中发现的核心范畴。同时,对主案例中未出现的核心范畴进行补充,直至未出现新的核心范畴,达成理论饱和之后停止数据收集与分析。最终本研究确定了来自全国10所职业院校的10位“双师型”教师作为访谈对象,其具体情况见表1。

(二)数据编码与结果分析

在数据处理过程中,基于Nvivo 11.0质性分析软件对访谈资料进行整理与编码分析。数据编码在不断反复与补充过程中进行,从而使理论构建达到饱和。数据编码与分析过程如下。

1.开放式编码

在开放编码阶段,以访谈对象所表达的观点为基本单位,不同句子所表达观点相同时,取最精准的句子作为原始资料。对每个有意义的句子进行初步的贴标签,见表2,最终形成45个初始概念。例如,将“D4为了适应城市轨道交通工程的复杂性需求,培养学生具有机械工程、计算机通信工程、电子工程、车辆工程、人因工程等方面的理论知识”,进行标签化操作编码为“C4传授跨学科知识”。

2.主轴式编码

在开放式编码基础上将“树立安全施工理念”“养成规范施工习惯”等相关概念聚类为“引导安全生产”类属,进而根据访谈文本拓展这一类属的具体维度。同时,在主轴编码阶段,进一步明确各类属间的核心指向问题。例如,将“引导安全生产”“培养规范操作意识”“能完成规定动作”和“进行流程化操作”等类属作为“B11养成职业规范”的次类属。最后,将“B1传授专业理论”“B2指导规范操作”等12个次类属,划分为“A1培养职业技能”“A2关照职业发展”和“A3养成专业性情”三个主类属,见表3。

3.选择性编码

选择性编码是从逻辑关系角度,深挖类属间的关系,从而搭建系统的理论框架。经过归纳分析和总结反思,结合已有研究基础,将“双师型”教师职业使命作为核心类属,根据其主类属之间的相互关系建立职业教育“双师型”教师职业使命结构的扎根理论模型,见图1。

在经济社会发展对职业教育提出培养高素质技术技能人才的时代背景下,需要职业教育建设一支高素质、专业化和创新型的教师队伍,特别是需要打造高素质的“双师型”教师队伍。“双师型”教师队伍的专业化发展离不开教师个体对职业使命的认知与实践,可以说“双师型”教师专业能力标准是养成教师职业使命的基础,而“双师型”教师职业使命的结构决定了其专业能力标准的具体内容。通过明确“双师型”教师职业使命的基本内容,能够为职业教育培养技术技能人才提供支撑。

三、研究结果与分析

(一)培养职业技能的使命

培养学生具备扎实过硬的职业技能既是保持职业教育育人底色,又是彰显职业教育类型特色的根本途径。否则职业教育将淡化底色、失去特色,将走向与普通高等教育同质化的道路。正如美国社会学家丹尼尔(Daniel.B)认为:“要解决后工业社会的发展问题,需要足够数量,并接受过专业训练的专业技术能力的人才。”[10]社会对高素质技术技能人才的迫切需求,要求职业教育“双师型”教师承担培养学生职业技能的使命。职业教育“双师型”教师在培养学生技术技能的职业活动中,主要包括以下使命:

第一,传授专业理论知识。任何技术实践活动都是科学技术知识在生产实践或生活实践中的具体表象。可以说,专业理论知识是进行专业实践的本源,不存在没有理论支撑的技术实践活动。职业教育“双师型”教师在教学活动中传授专业理论知识是一种“基于实践、面向实践、走向实践”的知识体系,其具有强烈的潜在性、默会性特征。如,城市轨道交通工程技术专业的实践活动,实质上是建立在掌握机械工程、计算机通信工程、电子工程、车辆工程与人因工程等理论基础知识之上的。职业教育“双师型”教师在进行专业实践教学活动过程中,虽然不以专业理论基础知识的传递作为中心,但宽广的专业理论知识却为学生获得实践技术技能提供支撑。

第二,指导规范操作设备。职业教育所培养的技术技能型人才,最终是要面向职业工作世界进行生产劳动、工艺加工、产品研发等实践活动,因此,培养准职业人具备对生产设备、生产平台、生产工具的规范操作与使用,是职业教育“双师型”教师职业使命的重要组成部分。

第三,培养基于生产流程的技能。技能是一种在应用某种专业技术过程中所获得的能力,是物化的技术为改造社会实践活动的能力基础。简而言之,技能是一种身体技术,是被人所掌握、内化的技术[11]。职业教育“双师型”教师在指导设施、设备的规范操作以外,更应当注重培养学生在真实生产全流程中所需要的技术技能,注重所有技术技能的整合与融合,从而使学生获取岗位所需要的综合性能力。

第四,引导学生技术研发。伴随着职业教育进入高质量发展阶段,职业院校与企业进行技术研发合作或共同技术攻关将成为常态。职业教育的转型发展对职业院校教师,特别是对高职院校“双师型”教师提出了更高的要求[12]。加之,职业教育所培养的高素质技术技能人才之“高”,不仅仅体现于“会使用”层面上,即学会和掌握岗位所需要的技术技能,而且还表征于“会利用”维度上,即利用现有技术改造现实世界,进行技术研发与创新的过程。此处的技术研发是以市场需求或满足某种服务而进行的,其具有强烈的实用性和应用性特征。职业教育领域的技术研发活动始终是以实践需求为导向的,并指向实践需要的研发模式。如职业教育“双师型”教师应当通过校企合作项目、职业技能大赛等多元平台,引导学生改进和优化现有生产工艺流程、探索新生产方法、研发与制作新技术产品、设计新工艺等。

第五,开发专业实践课程。职业教育专业实践课程是培养学生具备胜任社会职业、工作岗位能力的载体与中介。当前职业教育专业实践课程内容远远落后于工作岗位需求,导致学生所学知识与技能难以满足岗位需求。对职业教育“双师型”教师而言,应当主动关切社会对职业的技能需求和对岗位的能力要求,以此为基点构建所需要的相关理论知识点、实践能力点与专业素质点,开发与社会发展相适应的职业教育专业课程,开设培养学生专业实践能力的项目,更新职业教育专业课程的教材与资源,从而提升职业教育所培养的人才规格与工作岗位需求的匹配度和适应度。

(二)涵养专业性情的使命

性情在心理学中被看成一种稳定的行为模式,始终如一的倾向[13]。性情是指人在对人和事由本真的情意产生出的态度与行为方式的总和。职业人在从事不同职业活动过程中,也受一定的专业性情影响。如2001年,美国教师教育鉴定委员会(NCATE)将教师专业性情作为教师评价的重要指标。该委员会提到,教师专业性情作为一种职业价值观,既影响到教师对学生、家长和同事的行为表现,又影响到教师自身的专业发展[14]。专业性情是所有职业人在专业岗位实践过程中,逐渐形成的专业认同、专业兴趣,以及建立起与职业岗位活动相适应的职业价值观、思维方式与行为方式。简言之,每一种职业实践活动都受一定专业性情的指引。对职业教育“双师型”教师而言,不仅仅需要自身具备一定专业性情,而且还需要在真实或仿真的专业实践教学活动中,培育学生涵养专业性情的能力。作为新时代全面发展的现代职业人,“并不是一个在密闭空间中进行着精准操作的工作机器”,而是在不同工作岗位上,有着不同个人丰富体验的独特个体[15]。那么,职业教育“双师型”教师除了帮助学生个体掌握知识和技能,还应当在帮助学生成长为高素质技术技能型人才过程中,从以下几方面涵养专业性情,见图2。