职业科学视域下我国职业教育类型定位及实现路径

作者: 刘周伟

摘 要 职业科学视域下,职业教育以职业为逻辑起点、专业教学标准以职业标准为参考、职业教育课程内容以职业能力为导向,三者共同支撑职业教育人才培养过程的类型化发展,使得职业教育人才培养规律适应职业运行规律。基于此,为构建横向融通、纵向贯通的高质量现代职业教育体系,优化职业教育类型定位,应统合建立职业分类和职业教育专业设置动态调整机制,构建基于职业标准的国家专业教学标准,并依据职业能力选取职业教育课程内容。

关键词 职业;职业科学;职业教育;类型定位;职业标准;专业教学标准;职业能力

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)16-0027-07

作者简介

刘周伟(1995- ),女,华东师范大学职业教育与成人教育研究所硕士研究生,研究方向:高等职业教育(上海,200062)

基金项目

2020年度国家社会科学基金教育学重大课题“职业教育类型特征及其与普通教育‘双轨制’‘双通制’体系构建研究”(VJA200003),主持人:匡瑛

2019年,国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》明确规定,职业教育与普通教育是两种不同的教育类型,二者处于同等重要地位。这是在国家政策中首次正式确立职业教育的类型属性。2022年4月新修订通过的《中华人民共和国职业教育法》更是在法律层面确立了职业教育的类型定位。党的二十大报告也强调:“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位。”可见,类型定位已经成为谋划职业教育改革发展的逻辑起点。已有研究多从教育科学的视角寻求职业教育类型定位的理论基础,而职业性是职业教育的本质属性,从职业角度出发更能将职业教育从不同教育类型中分离出来,职业科学为此提供了一种新的分析视角。

一、基于职业科学的职业教育类型定位分析框架

职业是社会劳动分工的产物,也是个人获取主要生活来源的途径之一。于社会而言,职业是一种管理手段;于个人而言,职业是一种生活手段也是社会赋予的责任。对职业教育来说,职业是其逻辑起点,也是其最终面向。然而长久以来,职业教育多从工程科学、技术科学等科学范畴中寻求基准,没有将焦点放在职业本身,缺乏对职业的系统性研究。面对这一问题,德国职业教育界开始从职业教育的视角来研究职业,并逐渐形成职业科学。在实践领域主要表现在职业标准、职业资格、职业教育专业教学标准等方面。

随着技术不断更新升级,人工智能对职业教育的影响成为近年来职业教育界关注的重点。然而,受智能技术直接影响的不是职业教育,而是职业,智能技术的发展只有影响到职业的设置,才会影响到职业教育专业的设置,进而影响到职业教育的人才培养。因此,从职业科学对职业的研究中,寻求职业教育作为一种类型教育的理论之基具有重要意义。

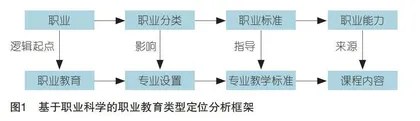

职业研究作为职业科学研究的起点,主要包括对职业分类、职业标准以及职业能力的研究,职业教育领域分别与之对应的是职业教育专业设置、专业教学标准以及课程内容。基于职业科学的职业教育类型定位就需要搞清楚以下几对关系:职业分类与职业教育专业设置、职业标准与职业教育专业教学标准、职业能力与职业教育课程内容,见图1。职业科学视域下,职业教育以职业为逻辑起点,专业设置以职业分类为重要依据,专业教学标准以职业标准为参考、职业教育课程内容以职业能力为导向,三者共同支撑职业教育人才培养过程的类型化发展,使得职业教育人才培养规律适应职业的运行规律。

二、职业科学作为职业教育类型定位的基础

正是按照一定标准和原则的职业分类,才会有对不同职业所需人才的系统培养,继而形成不同的教育类型。职业分类、职业标准、职业能力分别支持了职业教育专业设置、专业教学标准、课程内容的类型化,为职业教育人才培养过程的类型化提供了理论支撑。

(一)职业分类影响职业教育专业设置

随着社会分工的不断细化,职业种类逐渐丰富,为便于社会管理,产生了职业分类行为。职业分类即按照一定的分类标准,遵循一定的分类原则,对林林总总的职业进行系统的划分与归类。职业教育的目标是让学生进入各个职业,职业教育专业就是职业体系和教育体系的联结点。职业分类体系是职业教育与培训的重要基础性工作,是职业教育专业设置的前提,职业的更新、废止影响着职业教育专业的设置与调整。

国际劳工组织发布的国际标准职业分类(ISCO)为各国制定国家职业分类体系提供了准则和蓝本,目前最新版本是2008年修订的版本(ISCO-08),见表1。

其中技能水平1的职业主要涉及执行简单的、常规的体力或手工任务,涉及诸如清洁、挖掘、用手搬运物体、用手分拣、储存或组装货品(有时在机械化作业场景中)、操作非机动车辆、采摘果蔬等。技能水平1的职业多数要求体力或耐力,一些工作对识字和算术能力也有要求。一些技能水平1的工作要求完成初等教育或基础教育的第一阶段(ISCED-97 Level 1)。一些工作要求进行短期的在岗培训。技能水平1的职业包括清洁员、货运员、园丁和厨房辅助人员等。

技能水平2的职业涉及操作机械或电子设备;操纵车辆;电气设备和机械设备维修;信息操作、排序和存储。技能水平2的职业要求具备以下关键能力:能阅读安全说明等信息;能进行工作完成书面记录;能准确进行简单算术计算。此水平的许多职业要求具有比较高级的文字和算术能力以及良好的人际沟通能力。部分职业对技能熟练程度有较高要求。胜任技能水平2的职业要求完成初级中等教育(ISCED-97 Level 2),部分职业要求完成高级中等教育(ISCED-97 Level 3),包括专门化的职业教育和在岗培训,部分职业要求完成中等后职业教育(ISCED-97 Level 4),部分职业可以用经验和在岗培训替代正规教育。

技能水平3的职业涉及执行复杂技术和实践任务,要求掌握专业领域的大量事实、技术和过程知识。执行具体任务的案例包括:能确保遵守健康、安全和相关法规;能准备具体项目所需材料和劳动力的数量和成本的详细估算;能协调、监督、控制和安排其他工人的活动;能执行技术职能以支持专业人员。技能水平3的职业对文化素养水平要求高,且要求具备良好的人际沟通能力。这些能力包括:能理解复杂的书面材料,准备事实性报告,在困难情况下进行口头沟通。胜任技能水平3的职业通常要求需要完成中等教育后1~3年的高等教育机构学习(ISCED-97 Level 5b)。某些职业可以用相关工作经历和较长的在岗培训替代正规教育。

技能水平4的职业主要涉及要求复杂问题解决、决策和创新的任务,基于专业领域中广泛的理论和事实知识。任务主要包括:在某一领域进行分析和研究,以扩展人类知识;诊断和治疗疾病;传授知识;设计建筑和生产结构、机械和过程。技能水平4的职业通常要求更广泛的文化基础,优势在于非常高的水准及卓越的人际沟通能力。这些技能通常包括:能理解复杂的书面材料,在诸如书籍、图像、表演、报告或口头陈述等媒介中交流复杂思想。胜任技能水平4的职业要求完成高等教育机构中3~6年或更长时间的学习,获得第一学位或更高资格(ISCED-97 Level 5a或更高),某些职业,相关经验或在岗培训能够替代正规教育,或作为正规教育的补充,但是大部分职业准入还是要求拥有相应的正规资格。

ISCO-08以四个技能水平等级几乎涵盖了所有职业,且对技能水平的描述采用了联合国教科文组织发布的《国际教育标准分类法》,这就为教育分类与职业分类的联系架起了一座桥梁。见表2。

当前,各国的职业分类体系主要是在国际标准职业分类(ISCO)基础上依据实际情况而制定。如表3所示,以美国和德国为例,美国2018版标准职业分类体系(SOC)的结构包括四个聚合层次:23个主要群体(major group)、98个小群体(minor group)、459个广泛职业(broad occupation)和867个详细职业(detailed occupation),在此基础上,美国又开发了职业信息网络O*NET系统,与SOC相比,O*NET-SOC(职业信息网络——标准职业分类)的细类职业分类更多,并增加了新职业,且随职业变化处于持续改进中,其最新版本为O*NET-SOC 2019,包含1016个职业(occupational titles)。O*NET系统对每个职业都作了详尽的职业描述,包括工作内容、工作任务、职业所需的知识与技术技能、工作价值、薪水和职业趋势以及各职业所需的教育水平等信息,为求职者提供检索便利和参考数据。美国没有独立的职业教育体系,主要通过提供职业课程来实施职业教育,其课程模式以职业集群为基础,而职业集群框架就是建立在美国国家标准职业分类系统基础之上,并充分考虑了职业教育的教育性。职业集群按照一系列共同的知识和技能进行分类,经过多年探索和实践,美国国家职业教育课程框架分为6个职业大类、16个职业群和81条职业路径[1],每条职业路径包含若干个职业,该框架成为美国职业教育实施的重要组织框架。

德国的国家标准职业分类体系称为KldB-2010(Klassifikation der Berufe 2010),与德国资格框架(DQR)相互对应、相互联动,沟通了职业体系与教育体系,见图2。

KldB-2010以职业专业化和要求水平两个维度划分职业,共分为五个层次,其中前四个层次即职业领域、职业大类、职业种类和职业小类基于职业专业化,在横向维度上以职业所需专业能力的相似性和所执行的工作任务为依据划分。为消除类似的工作任务被分在完全不同的职业小类这一问题,第五个层次即职业细类主要基于要求水平进一步纵向划分,即区分非熟练任务、半熟练任务、熟练任务、复杂任务和高度复杂任务。与社会职业相对的一个概念是培训职业(在我国被称之为专业),以德国社会职业分类体系为依据并结合教育学原则,兼顾学科分类、技术分类进行划分与设置,并以具体的工种或职业命名,表现为“XX工”“XX师”等。由此可见,德国职业教育专业设置与社会职业分类之间联系紧密,专业名称也具有明显的职业性特点。以IT行业为例,在迅速变化的IT行业,公司创造了许多新的IT社会职业(见图3左侧),与之相对应地发展了技能或资格2级的四种新的IT“职业标准”和国家认可的IT“培训职业”(见图3右侧)。

(二)职业标准指导专业教学标准的编制

职业标准是在职业分类的基础上,对各职业从业人员所需知识和技能要求作出的等级规定,也称为职业技能标准或职业能力标准,其是开展职业教育与培训和人才技能鉴定评价的基本依据[5]。职业标准以职业活动为导向,包含从事该职业所需的职业道德、基础知识、技能要求等,是专业教学标准的逻辑起点[6],在一定程度上指导专业教学标准的编制。

美国职业能力标准包含核心技能标准、集中技能标准和专业技能标准三大框架,分别对行业通用的、行业内主要领域工作的以及特定职业所需的知识和技能进行了逐级规定,三者构成了分层化的职业标准体系。基于职业集群框架,结合职业标准体系,美国开发了生涯与技术教育共同核心标准(CCTC),即美国的“专业教学标准”,包含生涯准备实践、生涯群标准、生涯通道标准三个层级[7],这三部分内容与美国职业标准体系的三大框架一一对应,见表4。生涯准备实践描述了学生应该具备的所有行业通用的职业准备技能,并不局限于某一职业、学习项目或教育水平[8]。生涯群标准为每个职业群设定了8~15个行业核心标准,是面向行业内不同岗位的通用技能。生涯通道标准是对某一具体职业学生应该具备的知识和技能的描述。

德国职业标准的制定不同于其他国家,其职业标准是职业教育条例的一部分[9],职业教育条例是德国实施“双元制”职业教育的法律框架,在职业教育条例的规定下,德国各州负责制定“框架教学计划”,也就是德国的“专业教学标准”,并与职业教育条例进行对接。由此可见,德国职业教育专业教学标准与职业标准是配套、一一对应的,在最初开发编制时就相互融合,具有高度一致性,每个“双元制”职业教育的专业(培训职业)都有一份“职业教育条例”和一份“框架教学计划”,二者共同构成德国“双元制”职业教育专业教学标准体系。