政策网络理论视角下我国职校生实习政策执行困境与化解

作者: 刘银景 陈秋苹

摘 要 职校生实习事关学生全面成长和社会民生,应高度重视、规范管理。中央和地方出台了一系列职校生实习政策,但面临着政策执行困境,制约着政策成效。当前,职校生实习政策执行已形成典型的政策网络样态。借助政策网络理论,构建职校生实习政策执行网络的多维分析模型,分析职校生实习政策的政策社群、专业网络、府际网络、生产者网络和议题网络等网络结构及其特点,可知其政策执行存在宏观环境不完善制约政策执行,中观结构封闭导致受益人“缺席”,微观互动不足引发执行阻滞等困境。化解这些困境的策略包括:多维支持,优化政策环境;畅通言路,构建开放性网络;良性互动,构建实习共同体。

关键词 职业学校;实习;政策执行;政策网络;治理共同体

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)16-0046-08

作者简介

刘银景(1978- ),男,扬州大学教育科学学院博士研究生,江苏商贸职业学院副教授,研究方向:教育政策;陈秋苹(1963- ),女,扬州大学教育科学学院教授,博士生导师,博士, 研究方向:教育政策

基金项目

2019年全国教育科学规划课题“现代职业教育体系建设政策绩效评估研究”(BAG190047)主持人:陈秋苹;江苏省“十四五”规划2021年度重点课题“基于制度分析的高职院校产教融合政策执行偏差研究——以苏锡常高职院校为例”(B/2021/03/28),主持人:刘银景

一、问题的提出

当前,我国每年职校生实习①规模达千万之巨,在取得巨大成就的同时,也暴露出诸多问题,亟需规范治理。为此,从中央到地方都高度重视,特别是党的十八大以来,在一系列重要的政策法规中,如《国务院关于大力发展职业教育的决定》(2014)、《关于深化产教融合的若干意见》(2017)、《校企合作促进办法》(2018)、《国家职业教育改革实施方案》(2019)等都对职校生实习提出了要求。其中,2016年教育部等五部委出台了专门政策《职业学校学生实习管理规定》(下称《实习规定》),2022年教育部等八部门予以修订,要求坚守实习的育人本质,强化德技并修、协同育人要求,并划定了1个“严禁”、27个“不得”的实习红线[1],且相关内容被写入了2022年5月1日实施的《中华人民共和国职业教育法》(下称《职教法》),为职校生实习营造了良好的政策环境。从实践角度看,我国职校生实习运行状态总体良好,已初步形成实习教育管理,校、政、企多方联动协同机制。从全国情况来看,2020年每十万名实习学生伤亡数较2015年下降了22%[2]。然而职校生实习中仍然存在一些违规乱象,“一些单位和个人受利益驱动,以实习为名组织学生到企业生产‘流水线’务工、安排加班和夜班、强制实习、收费实习、实习专业不对口等问题时有发生”[3]。很多职校实习生不选择在实习企业留任,企业留任率均值为28.5%,最低值仅为10%[4]。这表明,职校生实习政策执行效果与政策预期目标之间有偏离,在一定程度上存在着执行困境。

从研究的角度看,2022年5月21日在中国知网数据库中,以“职业院校学生实习”为主题,选择学科为“职业教育”,搜索获取文献记录1615条,说明职校生实习已成为职教领域的关注点。现有研究主要涉及实习政策变迁、法律建设、政策工具等方面。总体来看,已有研究从不同角度对职校生实习政策进行了深入探讨,但现有研究成果数量偏少,且分析维度较为单一,对其他可能的维度关注不够,缺乏对利益关系以及结构等深层次作用机制的分析,因而无法全面揭示其政策执行困境背后的深层原因。实际上,职校生实习政策执行网络特征明显,影响着政策执行效果。因此,基于前人研究,本研究借助政策网络理论,重点探讨职校生实习政策执行网络结构与特征,分析其执行困境,揭示原因,提出化解之道。

二、理论基础与分析框架

(一)政策网络理论的主要内容与研究路径

政策网络理论是一种网络理论与政策科学结合而成的研究范式,20世纪70年代源于美国,兴盛于英、德、荷兰等国。目前,政策网络的概念尚不统一,主要是从资源依赖、主体关系、国家自主性、治理视角等角度予以界定。虽角度各异,但也有一定共识,一般认为政策网络是指政策过程中国家与社会之间不同互动关系类型的总称,旨在描述、解释非均质、片段化的国家与社会互动关系下的政策过程[5]。政策网络的主要特征为:一是多元、异质、复杂的主体,主要包括公共、私人和第三部门等不同行动者。二是行动者间相互依赖。行动者不可能独立完成某项政策活动,需要通过资源交换和持续互动完成活动。三是复杂的关系联结。行动者互动形成复杂的政策网络结构关系,进而影响政策结果。四是政策网络活动受规则制约。在政策活动中,行动者之间会形成不同的行动规则(或制度),制约其政策行动[6]。

政策网络形成了三个层次的研究路径。以美国学者为代表的微观层次研究,关注政策网络行动者互动,如赫柯罗(Heclo)提出的议题网络概念,推动了政策网络研究的深化和发展;以英国学者为代表的中观层次研究,其代表人物是罗兹(Rhodes),关注政策网络的组织结构,采用政策网络和政策社群代替了美国传统的铁三角和议题网络;以德国、荷兰学者为代表的宏观层次研究,将政策网络视作有别于科层制、市场的治理模式,荷兰学者认为政府在治理中不是万能的角色,政策主体的协商至关重要,有效的网络治理是成功治理的关键所在[7]。

政策网络理论为政策执行研究提供了新途径。20世纪90年代末,政策执行网络研究兴起。美国学者奥图尔(o’Toole)认为,政策执行网络是为实现政策执行目标而采取行动的公共和私人组织构成的高度分化和复杂的网络,并将政策执行网络视为一种实现既定目标、具有社会构建性的工具。运用政策执行网络来研究政策执行过程和执行结果已得到学界的普遍认知,大致可分为两种视角。一是基于“过程”视角,将政策执行视作一种过程,分为以“执行主体”为中心和“网络结构”为中心,侧重研究执行网络的形成与结构特征、行动者互动与合作。二是基于“工具”视角,将执行网络视为一种政策执行工具,以“执行结果”为中心,强调网络是执行结果的决定因素,侧重于执行网络与执行结果的研究[8]。政策执行网络更加贴近我国社会发展不平衡、矛盾问题突出的现实,对政策执行研究具有重要借鉴意义。

(二)政策执行网络多维分析模型及其适用性

已有研究围绕“政策网络与政策后果之间的因果关系”,形成了两种对立的观点:一种是过于重视政策网络结构的制约性,而忽视了行动者能动性的“结构决定论”;另一种是过于重视行动者行为,而忽视结构影响的“行为决定论”。二者实质上是结构和行动的二元对立,具有片面性。相关学者对此予以修正。其中,马什和史密斯(Marsh & Smith)提出了辩证分析模型(dialectical model),把网络行动者、网络结构和网络环境三个关键性变量相结合,强调三者辩证互动关系对政策结果的影响,即网络行动者、网络结构和政策环境三者互动共同影响了政策执行结果。受此启发,本文尝试构建政策执行网络分析模型,该模型主要包括网络环境、网络行动者、执行网络结构和政策执行结果四个变量。网络环境作为宏观的外生变量,包括政治、经济、意识形态、社会文化等环境要素,它通过改变网络结构和影响行动者运用资源的能力来影响政策结果,网络行动者的互动能不断改变和塑造网络环境。网络行动者是指政策过程中的利益相关者,包括组织和个人,是网络的重要节点。行动者行为是行动者基于所在的网络位置及拥有的资源,依据自己的利益诉求与价值立场而作出的行动策略。行动者之间稳定持续互动形成了特定的网络结构,网络结构制约和影响行动者行为。政策执行结果是网络环境、网络结构、网络行动者三者辩证互动的结果,反过来,政策执行结果也会对三者产生影响。以上是对该模型的应然分析,但是为避免分析框架过大、研究空泛等问题,本文重点研究宏观环境中的经济、制度、文化等因素,中观结构中的网络位置、“开放—封闭”程度等因素,微观互动中行动者的合作、冲突和抵制等策略行为。

该模型对职校生实习政策执行具有较强的解释力和适切性。一是从政策网络理论视角出发,将职校生实习政策执行嵌入社会大背景之中,多元行动者及其利益被纳入考量范围,强调行动者的彼此协同配合,以更好地体现职校生实习政策的多元协同育人本质。二是关注网络结构和行动者对执行结构的影响,可清晰地描述政策执行过程中多方互动博弈的复杂过程,揭示职校生实习政策执行困境的根源,并提出化解之策。

三、职校生实习政策执行网络特征与类型

分析政策网络特征及其构成要素是政策网络研究的前提和基础。事实上,职校生实习政策执行过程已经形成了一个典型的网络结构,与政策网络特征高度吻合。

(一)行动者多元

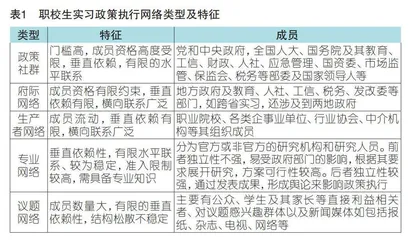

职校生实习政策的行动者主要涉及中央和地方各级政府及职能部门、职业院校、行业企业、学校师生、家长及部分社会大众等组织和个人。借鉴马什(Marsh)和罗茨(Rhodes)的政策网络类型理论,职校生实习政策执行网络结构类型可以分为五类。见表1。

政策社群以党和中央政府为代表,处于网络权力结构的最高端,具有高度权威性。府际网络以地方政府为代表,承上启下,细化并执行上级政策,具有较为丰富的政策资源和动员组织能力,其价值取向和执行力度决定政策执行效果。生产者网络以校企为代表,是职校生实习政策的具体执行者,负责提供实习场地设施、相关课程技能培训及师资等资源,直接关系到实习质量,但资源较为有限。专业网络以研究机构和研究人员为代表运用专业知识和技术,针对职校生实习问题,提出专业性的意见建议,资源较为有限。议题网络以公众、学生及其家长为代表,结构松散,拥有的资源比较少,很难形成统一的利益表达机制。

(二)复杂的网络互动关系

各行动者围绕政策目标,持续互动,形成了较为复杂的网络关系。政策社群和府际网络作为职业教育的主导者,负责实习政策制定、实施和监督。生产者网络和专业网络在政策和规制约束下,提供政策目标群体需要的实习资源。议题网络通过介入或参与职校生实习活动,营造社会舆情,来影响政策执行走向,其反馈意见可以推动政府不断调适完善职校生实习政策。实质上,在职校生实习政策执行大网络中,以上网络结构类型是其中的子网络,这些子网络内部、外部的持续互动,影响着职校生实习政策的执行成效和目标达成。

四、政策网络视角下职校生实习政策执行困境

(一)宏观环境不完善制约政策执行

政策执行总是嵌入在政策环境之中。新时代,大力发展职业教育已成为普遍共识和行动。在多方推动之下,有利于职校生实习的外部大环境已经形成,但积极正向的有利环境还有待完善。

1.投入和激励机制不强

国际经验表明,职教生均成本投入应是普教的3倍左右。近年来,尽管我国职教投入持续增长,但与职校规模相比尚有差距。我国高职高专院校占全国高校总数的近一半,但其教育经费仅占高等教育经费总量的1/5左右。中职教育经费仅约占高中阶段教育经费总额的1/3[9]。职业教育经费短缺已成为一些地方职业教育的常态,2020年公办职业院校生均财政拨款达到国家要求1.2万元的占75%,仍有4%的学校不足6000元[10]。投入不足,物质保障不到位,使职业生实习政策执行效果大打折扣。同时由于我国经济发展的不平衡性导致职业教育资源分布很不平衡。经济欠发达地区的实习资源较为短缺,而长三角、珠三角等经济发达地区实习资源较为充足,带来异地实习问题。由于异地实习人数多,流动性大,分布范围广,使管理难度和实习风险陡增。为此,《实习规定》中对此作出专门规定。

2.法律制度缺失

“政策执行阻滞情形在某种意义上正是由于制度缺陷使然。”[11]法律制度本质上是对权利和义务的制度安排,最具强制性和普遍约束力。目前,缺少法律支撑已经成为职校生实习政策执行难的关键因素,78.9%的调查对象(高校和用人单位)认为,影响用人单位接收学生实习的关键因素是“缺乏企业接收学生实习的法律法规”[12]。我国还没有专门的学生实习法律和或者上位法,除了《职教法》对职校生实习作出了部分规定外,其他相关法律,如现行的《劳动法》《教育法》《高等教育法》均无相应规定。更为深远的影响是,在现有法律框架下,我国职校生实习只是一种实践学习活动,学生不是法律意义上的“劳动者”,与实习单位之间不是劳动关系,无法签订劳动合同②,一旦发生实习事故或纠纷,往往陷于无法可依的窘境,阻碍政策执行。