适应绿色经济发展实现高质量充分就业和体面劳动

作者: 许远

摘 要 绿色经济已成为各国经济发展的基本战略,绿色经济的重组和绿色产业的发展催生了一系列绿色职业,产生了数量庞大的绿色技能需求。为适应我国绿色经济的崛起、产业转型升级带来的社会职业分工的变化,《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》重新标定了绿色职业。下一步,在可持续发展教育和绿色技能开发的思潮推动下,应将绿色技能开发融入到职业教育与培训体系并付诸实践,开发通用绿色技能框架体系、推进职业标准绿色化转型、分类施策开展绿色技能提升培训、促进专业教学标准绿色化转型,调整职业院校专业设置、教学目标、课程内容和师资培养方案,促使高效、节能、低污染、循环可利用等发展理念全面得到贯彻,让“绿色技能”成为新时代高素质劳动者和高技能人才的基本素质和专业能力。

关键词 绿色经济;绿色职业;绿色技能;高质量就业;体面劳动;职业教育与培训

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)18-0007-09

作者简介

许远(1973- ),男,人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心编审,《中国培训》执行编委,研究方向:技工教育,职业教育教材编辑,职业教育期刊出版(北京,100101)

基金项目

人力资源社会保障部2022年度部级科技项目“职业与专业对应指引编制技术与方法研究”(KS2022-29),主持人:许远

一、绿色经济和绿色职业的产生

(一)绿色经济的崛起

1989 年,英国经济学家大卫·皮尔斯在《绿色经济的蓝图》一书中提出了绿色经济的概念,认为绿色经济是以传统产业经济为基础、市场为导向、经济与环境和谐发展为目的的新经济形态,是产业经济适应人类环境保护与健康需要而产生的一种经济社会发展形式。

自此,绿色经济进入大众视野,并在近几十年来逐渐成为许多国家政府和社会关注的重点,其内涵愈发丰富、外延日益广泛。联合国环境规划署将其定义为:“可带来人类福利和社会公平的改善,能显著降低环境风险与生态短缺的经济。”国际劳工组织(2019年)的描述是“构建绿色经济,就是重构企业和基础设施,以实现自然、人力和经济资本投资的更高效回报,同时减少温室气体排放,取用更少的自然资源,减少浪费,缩小社会差距的过程”。美国劳工部将绿色经济界定为“减少化石燃料的使用,减少污染和温室气体排放,提高能源使用效率,循环利用材料资源,开发和利用可再生能源等相关经济活动的总和”。

总体来说,绿色经济具有降低碳排放及污染、增强能源和资源效率、保护生态系统的良性循环、防止破坏生物多样性等特征,体现出环境与资源的价值及利用自然资源的公平性,强调经济、社会和环境的协调性,引导产业结构优胜劣汰、动态发展。其外延包含环境友好型经济、资源节约型经济、循环利用型经济的价值取向和特征,是兼具低碳、资源高效和社会包容的经济形态。

我国学者指出,“绿色经济是符合自然生态规律,同时产生经济和环境效益的人类活动”[1]。其活动分为两部分:一是对原有经济进行绿色化或生态化改造[2],包括开发新生产工艺、替代(或降低)使用有毒有害物质、高效和循环利用原材料、降低污染物产量并做净化处理等;二是发展有助于改善环境或对环境影响小的产业,包括生态农业、植树造林、有机食品、清洁能源、可再生资源、生态旅游、服务业、高新科技等。

我国绿色经济的发展,得益于发展理念的引导、环保意识的觉醒、科技创新的驱动、市场需求的刺激。在绿色发展理念影响下,消费者的环保意识日益增强,追求安全、节约、无害成为选用衣食住行用品的主要标准。在绿色消费需求对产业的投射作用下,绿色原材料、绿色装备成为提供产品与服务的主要选择。绿色环保的生产要素和消费品市场日渐成熟、需求强劲,反过来进一步刺激资本投入,为绿色发展提供经济基础和发展动力。

(二)绿色经济的概念和范畴

1. 概念演进

绿色经济在不同历史时期具有不同的内涵,先后经历了“环境主义”“生态经济二元融合”和“生态经济社会系统发展”三个阶段[3]。

环境主义阶段:认为生态系统是经济系统的外生变量,并不直接影响经济发展,仅强调在经济发展的同时要重视生态环保,此时的绿色经济仅仅是对传统经济的补救。

生态经济二元融合阶段:强调将生态发展目标与经济系统目标相结合,使经济发展与环保目标相统一。

生态经济社会系统发展阶段:注重生态、经济、社会三者的协调统一,强调提高人类福祉和社会公平,同时显著降低环境风险和生态稀缺的经济,突出低碳、资源高效和社会包容的特点。

2011 年,联合国环境署发布的《迈向绿色经济:实现可持续发展和消除贫困的各种途径》报告提出:绿色经济要与联合国千年发展目标保持一致,确保政策和投资向降低环境危害及稀缺性的宗旨靠拢,并兼顾改善贫困和社会不公。报告指明经济发展要与社会和生态系统发展目标协调统一。

2019年,国际劳工组织提出,“构建绿色经济就是重构企业和基础设施,以实现自然、人力和经济资本投资的更高效回报,同时减少温室气体排放,使用更少的自然资源,减少浪费,缩小社会差距的过程”。

2.范畴界定

20世纪中期以来,随着人们重新认识人类与自然关系,有关生态、环境、资源与经济的综合性理论与应用研究证实了生态、资源与环保活动具有重要经济和人文价值,先后诞生并发展出生态经济(ecological economy)、循环经济 (cyclic economy)、绿色经济(green economy)和低碳经济 (low carbon economy)等理论体系和实践内容。绿色经济应包含循环经济、低碳经济、生态经济等内容,是上述经济形态的综合表现,更体现为一种可持续发展理念。

生态经济是对生态系统(草原、森林、海洋、湿地、沙漠等)的恢复、利用与发展。循环经济是通过遵循生态经济机制减少材料消费,以低消费、低排放、高效率、资源回收利用等为特点的经济模式和系统整合,旨在降低环境污染。低碳经济是改变能源结构、减少温室气体排放的经济模式。

2009年3月,联合国环境规划署发布《全球绿色新政政策概要》,提出绿色经济行业的三个标准:一是对国内生产总值(GDP)和就业有重要影响;二是在降低碳依赖程度或缓解生态稀缺性方面的环境效益较显著;三是那些材料使用效率和废物管理收益慢,但长远来看有利于绿色发展的产业是绿色经济行业的重要领域。据此,该组织将节能建筑、可再生能源、可持续交通、淡水、生态基础设施、可持续农业和其他绿色经济(如能源效率等)这7大行业列为绿色经济行业。

我国绿色产业划分在参照国际分类的同时,结合自身实际情况,由国家发展改革委、工业和信息化部等七部委制定了《绿色产业指导目录(2019版)》(以下简称《目录》),包括节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务六个方面。《目录》明确了我国绿色经济产业的边界,对于指导和规范绿色经济发展意义重大。《国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要》(以下简称《纲要》)也强调要壮大上述节能环保、清洁生产等六个产业,且《纲要》与《目录》中关于绿色产业的六大类划分完全一致。

(三)绿色产业催生绿色职业

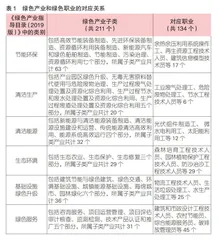

绿色产业中的绿色经济活动是绿色职业存在的基础。通过对我国绿色产业分类进行分析,将各绿色产业所创造和催生的绿色职业进行梳理,共计有211个子类产业,134个职业,见表1。

二、绿色职业与职业绿色化

(一)绿色职业

国际劳工组织和联合国环境规划署的报告《绿色职业:在低碳、可持续发展的世界实现体面劳动》中首次提出了“绿色职业”的概念,并将其界定为“在农业、工业、服务业和管理领域有助于保护或者恢复环境质量的工作”[4],强调在自由、平等、安全和基本人性尊严得到保障的前提下,使从业者获得体面工作机会。联合国环境规划署则定义绿色职业为“在农业、制造业、科学研发、公务部门及服务业等领域以减缓人类面临的环境危害为目的的职业”。

1.狭义定义

狭义的绿色职业以职业活动的产出物为研究角度,以是否在特定领域并直接提供绿色产品或服务项目为判断标准,强调实际效果和直接贡献。美国劳工统计局以是否有绿色产品和服务的输出和使用为衡量标准,从绿色产品和服务输出角度将绿色职业归纳为直接产生绿色产品和服务、间接产生绿色产品和服务、为绿色产品生产而投入的产品和服务、为绿色产品流通而产生的产品和服务四种类型。

2.广义定义

广义的绿色职业是以职业活动的绿色属性为研究角度,如美国劳动力信息委员会(WIC)将绿色职业归纳为在经济活动中有利于保护环境或节约自然资源的职业,持类似看法的还有加拿大、新西兰。美国职业信息网络也倾向于广义的绿色职业,认为绿色经济和技术主要以工作内容为着力点,对职业活动产生广泛影响,从而呈现出增加就业需求、改变工作内容和能力要求、形成新职业三种职业绿化的表现形式。无论狭义或广义的绿色职业,都强调绿色职业保护和恢复环境的功能。比较而言,广义的绿色职业更看重对绿色经济活动的参与和支持,对职业体系的覆盖面更广。

从绿色职业基本属性和我国绿色经济活动实际出发,我们将绿色职业界定为:“绿色经济活动中以提供绿色产品或服务为主要工作任务的职业种类。”该表述在绿色职业分类的操作层面具有多层含义。一是绿色经济是绿色职业形成和发展的充分必要条件;而提供绿色产品和服务是绿色职业的必要不充分条件。二是将职业活动的主要工作任务作为判定某职业能否提供绿色产品和服务的主要依据。一方面,职业活动的产出是否为绿色产品和服务是区别绿色职业与其他职业的分界线;另一方面,提供绿色产品或服务的方式包括直接和间接两种。直接形式指职业活动的产出物为绿色产品或服务,间接形式指为产出绿色产品和服务的主体提供产品和服务。两者的区别表现在绿色经济活动中的不同作用和与绿色经济交互作用的方式不同,这也是狭义和广义绿色职业的基本区别。

(二)职业绿色化

现代社会,资本、技术及文化等对职业发展的影响无处不在。绿色经济正不断改变着生产要素的配置,从而引领职业变化。

1.职业分类体系绿色化

绿色经济通过对劳动分工的影响,进一步促进职业总量与结构变化并使其趋向绿色。据不完全统计,资本投向与技术创新对职业发展起着主导作用,正从职业的总量到结构、个体到群体上绿化整个职业体系。一是绿化传统职业、催生绿色新职业,导致整个职业分类体系绿色化。《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》中共有134种绿色职业,占职业细类数量的8%,基本形成了绿色职业体系。二是随着绿色经济活动领域生产与服务规模的持续扩大,创造出新的绿色就业机会。

2.职业能力绿色化

绿色生产与服务技术的发展,对劳动者提出绿化职业能力的新要求。一是在开拓绿色生产与服务领域方面,为了减缓“温室效应”对环境的影响,出现了碳捕获技术。该技术在实践应用时需要“碳捕获和封存系统安装人员”具备相关技能。类似地,提供绿色产品和服务的新职业(如太阳能光伏安装工)也有新的能力需求。二是在改造传统生产与服务技术方面,建筑节能技术正用于新建筑和原有建筑物的改造,促使部分建筑工人提升能力满足市场需求,使建筑在能耗、环境性能、室内空气质量及居住舒适度等方面达到绿色建筑的设计要求。在绿色经济活动领域,从研发设计、生产制造到销售服务,凡是涉及绿色产品与服务的,都会因技术的创新与改变使相应职业活动范围沿可持续方向扩大化[5],对从业者职业能力的专业化或综合度提出了适应绿色经济的更高要求。

3.促进体面劳动实现

从职业与人的全面发展来看,个体的职业活动以维持生存为初级目标,以实现自身价值为最终目标。“全球绿色新政”提出,各国为应对发展危机所采取的措施,应以实现经济社会、生态环境和人类自身和谐发展为目标和准则。为此,联合国环境规划署、国际劳工组织、国际雇主组织、国际工会联盟联合发起“绿色工作倡议”,指出:绿色工作理念是“可持续发展的经济和社会的重要标志”,主旨是“为当代人和子孙后代保护环境,并使所有人、所有国家在发展中平等受益”。