“技能中国”建设背景下职业院校“工匠型”人才培养模式构建与实践策略

作者: 罗小丽 秦祖泽 练红海 周笔锋 李谟发

摘 要 培养“工匠型”人才是基于“技能中国”建设对职业院校提出的新型育人目标。面向“技能中国”建设,职业院校培养“工匠型”人才有助于明确职业教育类型定位、优化职业教育育人体系、增强职业教育适应性。鉴于此,从“匠心”“匠德”“匠术”“匠行”及“匠人”角度出发,探索构建职业院校“工匠型”人才培养模式。该人才培养模式的实践策略为:深化产教融合,构建“少年工匠+能工巧匠+大国工匠”人才成长系统;推进三全育人,打造“德技并修+资源共享+赛证协同”课程教学平台;落实立德树人,建设“结果评价+过程评价+增值评价”综合评价体系。

关键词 “技能中国”;“工匠型”人才;职业院校;人才培养模式

中图分类号 G719.22 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)020-0011-06

作者简介

罗小丽(1973- ),女,湖南电气职业学院风能工程学院教授(湘潭,411101);秦祖泽(1963- ),男,湖南电气职业技术学院教授;练红海、周笔锋、李谟发,湖南电气职业技术学院

基金项目

2020年度国家级职业教育教师教学创新团队研究项目“共同体构架下的新能源与环保技术类专业‘双元育人’模式创新研究”(YB2020100102),主持人:罗小丽;2019年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“工具理性与价值理性融合的职业教育元价值辨析与实证研究”(19YJA880050),主持人:秦祖泽

2021年6月,人力资源和社会保障部印发的《“技能中国行动”实施方案》强调,要“以培养高技能人才、能工巧匠、大国工匠为先导,大力实施‘技能中国行动’”。2022年5月,新修订施行的《中华人民共和国职业教育法》(以下简称“新《职业教育法》”)提出,要“对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育,培育劳模精神、劳动精神、工匠精神”。职业院校肩负着为国家和社会输送高素质技术技能人才的光荣使命,亟需紧抓工匠文化建设、创新活动载体建设等关键环节,为纵深培养大国工匠、全面建设“技能中国”作出积极贡献。“工匠型”人才是“技能中国”建设战略下国家对高素质技术技能人才和能工巧匠的进一步阐释,对职业院校办学定位、育人模式及教学质量提出更高要求[1]。“工匠型”人才培养模式是以工匠精神为基准,侧重职业素养与技术技能双向培育,强调培养学生敬业意识[2][3],与“技能中国”建设背景下职业院校培养大国工匠目标具有高度契合性。因此,以“技能中国”建设战略为核心构建职业院校“工匠型”人才培养模式,可为提高职业院校人才培养质量、增强职业教育适应性、实现技能强国建设目标提供有益借鉴。

一、“技能中国”建设背景下职业院校培养“工匠型”人才的现实意义

(一)有助于明确职业教育类型定位

2019年2月,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》(简称《实施方案》),围绕经济结构调整和技术人才需求,将职业教育界定为与普通教育同等重要的类型教育。同时,该文件以培育和传承工匠精神为导向,提出“由参照普通教育办学模式向企业社会参与、专业特色鲜明的类型教育转变”的行动框架。新《职业教育法》进一步强调,要“持续培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠和大国工匠”。职业院校培养“工匠型”人才有助于明确职业教育类型定位,培养契合“技能中国”建设需求的高素质技术技能人才。

第一,明确职业教育育人目标。“技能中国”建设背景下,职业院校培养“工匠型”人才彰显了“精准对接市场需求培养人才”的人才培养定位,有利于提升就业率和显著提高社会对人才培养质量的认可度。具体来讲,一方面,职业院校培养“工匠型”人才是以就业为导向,能够精准对接国家及区域发展战略,主动服务产业链、企业链、岗位链需求;另一方面,职业院校培养“工匠型”人才是以提升学生职业素养、技术技能水平为宗旨,培养出来的技术技能人才符合企业需求,有助于扭转传统“唯学历”“唯名校”的企业用人倾向。通过明确培养“工匠型”人才的育人目标,凸显职业教育类型定位。

第二,明确职业教育课程任务。2019年6月,教育部发布的《关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》明确强调,要以深化教材、教师、教法改革为基础,“明确课程目标,优化课程内容,规范教学过程,及时将新技术、新工艺、新规范纳入课程标准和教学内容”。职业院校培养“工匠型”人才是以校企共建工匠学院为依托,以开展课堂教学革命为核心优化人才培养模式,建立“塑造匠道、打造匠术、磨砺匠行、树立匠德”的工匠课程体系,明确了“工匠型”人才培养课程任务,凸显了“技能中国”时代职业教育的类型教育定位[4]。

(二)有利于优化职业教育育人体系

在推动职业教育高质量发展和加快建设“技能中国”背景下,加快建设现代职业教育育人体系的呼声日益高涨[5]。职业院校培养“工匠型”人才是将通识知识、技能应用和价值素养有机融合,能够完善高层次技术技能人才培养结构,为优化职业教育育人体系提供助益。综合而言,“工匠型”人才培养是“技能中国”建设下职业院校做出的有益探索,通过深化产教融合驱动人才培养模式创新改革,有助于优化职业教育育人体系。

第一,创新育人模式,为深化多元协同育人提供实施路径。2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅出台的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》提出,要“培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业”。作为多样化人才培养的主阵地,职业院校以健全职业教育供给结构为核心,通过共建产业学院、企业学院及实训基地,创新“工匠型”人才培养模式,对技术技能人才开展分层、分类培养,为深化多元协同育人提供创新路径,从而优化职业教育育人体系。

第二,革新办学方式,为促进产教融合协同发展提供实践抓手。“技能中国”建设背景下,明确“工匠型”人才培养目标定位,不仅能紧密对接产业升级、技术变革趋势,而且还能优化职业教育人才供给结构,助推现代职业教育育人体系构建。一方面,职业院校“工匠型”人才培养以“专业链—产业链—创新链”三链融合为关键,打造训育结合、校地合作、工学结合的办学模式,为深化产教融合、优化职业教育育人体系夯实基础;另一方面,职业院校“工匠型”人才培养以多元办学格局为导向,打造“职业院校主导、政府部门统筹、行业企业积极举办、社会力量深度参与”的协同办学模式,有助于深化产教融合进程,服务“技能中国”建设。

(三)有益于增强职业教育适应性

新《职业教育法》指出,“各级人民政府应当将发展职业教育纳入国民经济和社会发展规划,与促进就业创业和推动发展方式转变、产业结构调整、技术优化升级等整体部署、统筹实施”。国家以推动产业结构转型升级为导向,结合“技能中国”建设目标,提出要“培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠和大国工匠”,着力增强职业教育适应性。相较于传统的职业教育人才培养模式,“工匠型”人才培养更加注重弘扬劳模精神、工匠精神,以传承技术技能、促进就业创业为核心[6]。这不仅是营造敬业求精风气的实然趋向,也是增强职业教育适应性的必然选择。

第一,以创新驱动战略为基础提升技术创新水平。立足“技能中国”建设战略目标,培养“工匠型”人才是一项通专结合、产教融合、德技并修的系统工程,是培养高素质技术技能人才、增强职业教育适应性的必然要求,也是稳步提升技术创新水平、增强职业教育适应性的内在需求[7]。具体而言,开展“工匠型”人才培养,可以强化学生专业技能培养,弥补学生技术应用能力和创新研发能力不足的短板。

第二,以落实立德树人任务为关键提升人力资本质量。“技能中国”建设背景下,职业院校培养“工匠型”人才可将人才培养目标划分为铸“匠心”、树“匠德”、强“匠术”三大领域。精准对接“工匠型”人才培养模式的分领域目标,是职业院校深入落实立德树人根本任务的重要前提,能够瞄准岗位需求、对接职业标准,有针对性地培养适应“技能中国”建设的“工匠型”人才。职业院校培养“工匠型”人才以立德树人根本任务为逻辑主线,旨在拓展学生就业创业本领,打造契合行业产业发展规律的高素质技术技能人才,为提高职业教育适应性提供基础支撑。

二、“技能中国”建设背景下职业院校“工匠型”人才培养模式构建

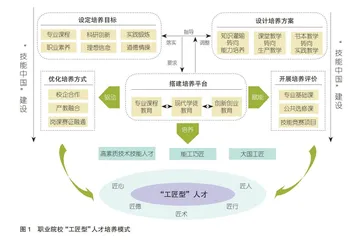

职业院校是培养高素质技术技能人才的主阵地,可构建多维度、多层次立体交互工匠培养生态系统,以市场变动趋势、学生自我发展为核心开展技能教育,有针对性地培养“工匠型”人才[8]。“技能中国”建设背景下,职业院校“工匠型”人才培养需要充分整合政校企等多方资源,通过驱动要素资源共享,促使工匠精神充分融入人才培养全过程。这种人才培养理念以行业演变趋势为基准,深化产教融合、训育结合,通过教育要素的多层次交互合作,全面提升学生综合职业素养,为“技能中国”建设培养“工匠型”人才。基于“工匠型”人才培养目标,本研究从“匠心”“匠德”“匠术”“匠行”“匠人”五大维度出发,构建了契合“技能中国”建设的职业院校“工匠型”人才培养模式,见图1。

(一)铸“匠心”:设定职业教育“工匠型”人才培养目标

基于“技能中国”建设内容,职业院校以学生高质量发展、院校可持续发展为核心,设定契合就业市场人才需求、满足工匠精神传承要求、实现学生个性化发展需求的“工匠型”人才培养目标,为学生铸“匠心”。“技能中国”建设背景下,职业院校“工匠型”人才培养目标既包括以专业课程、科研创新、实践锻炼为基础的专业技能培养目标,也囊括以职业素养、理想信念和道德情操为关键的人文素养培养目标[9]。就专业技能培养目标而言,职业院校“工匠型”人才培养模式肩负着传承工匠精神、打造大国工匠、服务技能强国建设的重大使命,以明确专业定位、设定教学任务、革新教学内容为基础重构技能教学体系,培养高水平技术技能人才。就人文素养培养目标而言,“工匠型”人才培养模式能够有效规避以往“重成才、轻成人”问题,将职业素养、理想信念、道德情操等元素与专业技能教学有机结合,培养能够传承工匠精神、契合“技能中国”建设的“工匠型”人才。职业院校教师能够在“工匠型”人才培养目标引导下,对标制订“工匠型”人才培养方案,并据此调度教学资源,在有效强化“工匠型”人才专业技能水平的同时,稳步提升其人文素养,推动“技能中国”建设进程。

(二)树“匠德”:设计职业教育“工匠型”人才培养方案

专业人才培养方案是职业院校落实党和国家人才培养有关总体要求,依据职业教育国家教学标准,结合自身办学定位和实际需求,对专业人才培养要求和过程的总体设计,是实施人才培养和质量评价的基本依据。职业院校培养“工匠型”人才,亟需设计以能力培养、生产教学与实践教学为主的“工匠型”人才培养方案,为学生树“匠德”。在能力培养层面,职业院校“工匠型”人才培养模式以德技并修教育为首要举措,结合“1+X”证书制度与“三教改革”要求,从技术技能、职业素养层面设计人才培养方案,全面提升“工匠型”人才综合能力。在生产教学层面,职业院校“工匠型”人才培养模式以工学结合教育为核心,依托育训结合、工学交替理念,从新技术、新工艺、新规范角度共建共享人才培养课程资源,科学设计生产教学方案。在实践教学层面,职业院校“工匠型”人才培养模式依托现代学徒制教育,通过在岗培养、招生招工一体化制订专业教学标准、课程标准、实训标准,以院校导师与工匠导师为基础设计实践教学方案。

(三)强“匠术”:搭建职业教育“工匠型”人才培养平台

围绕“工匠型”人才培养目标与方案,职业院校依据产教融合教学理念,构建协同培养平台,以强“匠术”为核心稳步提升“工匠型”人才培养质量。基于“技能中国”建设需求,职业院校“工匠型”人才培养模式以专业课程教育为“工匠型”人才培养强基固本,以现代学徒制教育为“工匠型”人才培养守正创新,以创新创业教育为“工匠型”人才培养提质增效。在专业课程教育方面,职业院校“工匠型”人才培养模式立足“技能中国”建设趋势,以专业知识技能、实践技能培养为核心,搭建专业课程教育与工匠精神深度融合的人才培养平台,提升“工匠型”人才培养质量。在现代学徒制教育方面,职业院校“工匠型”人才培养模式以“技能中国”建设内容为指向,以专业类别、匠人讲座为关键,搭建理论教育与实践教育有机嵌合的人才培养平台,力求将学生培养成为高素质“工匠型”人才。在创新创业教育方面,职业院校“工匠型”人才培养模式从院校专业教师与企业专业人士角度出发[10],定期组织举办技能研讨、素养培训论坛,从而搭建就业教育与创业教育融通培养平台,服务“技能中国”建设。