我国职业院校督导评估的发展脉络与实践省思

作者: 梁燕 王宇波

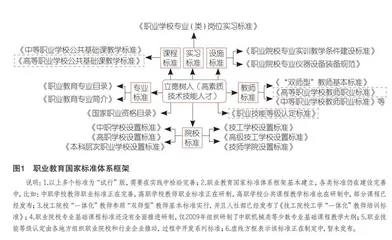

摘 要 职业院校督导评估是落实新时代职业教育评价改革的重要内容,发挥着提升职业院校办学水平和培养高素质技术技能型人才,实现新时期高质量发展的“护航舰”作用。当前,我国职业院校督导评估存在多类督导评估缺乏统整、对接国家职业教育标准体系不够、激发职业院校内部督导评估不足等问题。职业院校督导评估改革应着力于三方面:完善职业院校督导评估制度,对各类督导评估进行合理划归统整;对接国家职业教育系列标准,完善职业院校督导评估标准体系;发挥职业院校外部督导评估作用,撬动内部质量保障体系建设。

关键词 职业院校;督导评估;体系与标准

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)21-0038-07

一、研究缘起

2014年5月,国务院印发《关于加快发展现代职业教育的决定》,提出“强化督导评估”“完善督导评估办法”“完善职业教育质量评价制度”;2019年1月,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,强调“建立健全职业教育质量评价和督导评估制度”“建立职业教育定期督导评估和专项督导评估制度”;2020年2月,中共中央、国务院印发《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》,提出“要严格依照《教育督导条例》等法律法规,强化督政、督学、评估监测职能”。结合以上文件相关表述,本文将“质量评价”“督导评估”“督导评价”作为内涵基本一致的整体概念,不对“评估”和“评价”进行严格区分。并且,界定“督导评估”内涵为对职业院校办学行为开展的各类外部督导评估,对应学校督导和评估监测两方面督导职能。在职业教育督导评估制度已经建立并逐步完善的背景下,梳理改革开放40多年来职业院校督导评估的发展历程,呈现各项改革推进的逻辑脉络,并对重点改革工作作出实践省思,从评价保障角度为职业教育高质量发展提供思路。

二、我国职业院校督导评估的发展脉络

(一)先后启动、各自建设:中高职院校督导评估分轨推进(1978-2013年)

1.中职学校开展督导评估

第一阶段,试点探索区域自主评估阶段(1978-1990年)。1978年全国教育工作会议召开,针对当时学校数量和办学规模严重不足的现状,会议明确要求“提高农业中学、各种中专、技工学校的比例”。《关于中等教育结构改革的报告》(1980年)和《关于改革城市中等教育结构、发展职业技术教育的意见》(1983年)等系列政策相继实施,有力促进了城乡职业学校、中专学校、技工学校等各类中等职业教育快速发展。数据显示,“1984年我国城乡职业中学数量达到7002所,与1976年3710所相比实现了成倍增加”[1]。我国中职教育短期内规模实现快速发展,尽管1984年的职普比仍不到10%但相比1976年的6.5%已明显提高。这一阶段中职发展更多关注规模提升而对质量提升关注不够,政策文件中关于师资、专业、课程、教材、实践、就业等方面工作均少有涉及。1985年,《中共中央关于教育体制改革的决定》提出“调整中等教育结构,大力发展职业技术教育”。随后,北京市、上海市、黑龙江省、航空工业部等省市和部委对所属中职学校开展了小范围试点性的办学水平和教学质量评估。这是区域层面推动中职教育评估实践的有益探索,也是我国中职教育评估的开端,在规范中职学校办学行为和提升办学水平方面发挥出重要作用。

第二阶段,全面推动分类分级评估阶段(1991-2009年)。1991年4月,国家教育委员会发布《教育督导暂行规定》,这是新中国第一个关于教育督导制度的权威性文件。该文件总则第二条强调,“对下级人民政府的教育工作、下级教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导,保证国家有关教育的方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现”,明确了学校督导是教育督导的重要内容。1991年10月,《国务院关于大力发展职业技术教育的决定》发布,指出“要制定各类职业技术学校的设置标准及评估标准,逐步建立职业技术教育的评估制度”,这是国家政策文件中首次明确开展职业教育评估。依据《决定》指导,结合中专、职高和技工学校不同办学管理归属和特点,分别形成了评估方案和评估标准,并随即开展评估工作。这一时期,中职学校评估工作和各类重点学校认定相结合。“1995年,我国评估认定了国家级重点中专学校249所、职业高中296所、技工学校196所,还有一批省级重点中等职业学校”[2],通过评估选优秀、树典范,促进了各类中职学校内涵发展,强化了评估对教育教学的监督指导作用。教育部和劳动部也分别进行了各类中职学校评估标准的修订工作。“教育部于2005年和2006年对中专学校和职业高中评估标准进行了两次修订,劳动部于1997年和2007年对技工学校评估标准进行了两次修订”[3],修订指标更加强调办学模式、产教融合、开放办学、弹性学分等。

第三阶段,制度建设规范督导评估阶段(2010-2013年)。2010年,教育部印发《中等职业教育改革创新行动计划(2010-2012年)》,强调“教育督导部门会同相关部门制定中等职业教育督导评估办法,编制并发布中等职业教育国家教育督导报告,建立和完善督导评估工作机制”。2011年,教育部出台《中等职业教育督导评估办法》,强调主要围绕宏观政策建议和制度创新、经费投入、办学条件保障及发展水平与特色展开,明确了督导评估的程序、表彰与问责以及《中等职业教育督导评估指标体系》和《中等职业教育督导评估标准》。该《办法》主要是督促省级人民政府及相关部门履行发展中等职业教育职责,以及“找出制约各地中等职业教育发展的问题和症结,发掘各地中等职业教育工作中的新方法、新经验、新成果”[4],对中职学校人才培养和教学质量督导评估则由省级地方相关部门依据相关法规实施。2012年,国务院颁布指导职业教育督导评估的上位法规《教育督导条例》,国家层面的职业教育督导评估体系逐步形成。这一阶段为期仅3年,时间虽不长但在制度完善方面有长足进步,“评估理念越发科学化,为我国职业教育评估发展开拓了理性考量的思路”[5]。

2.高职院校开展督导评估

第一阶段,模仿和借鉴普通高校评估阶段(1998-2002年)。改革开放以来,尽管《关于教育体制改革的决定》(1985年)、《职业教育法》(1996年)等政策法律制度明确了高职教育地位并鼓励积极发展,但职业教育的主体仍是中职教育,高职教育发展缓慢,并且根据《普通高等学校教育评估暂行规定》,作为高等职业教育办学主体的高等专科学校仍然在接受与普通高校相同指标体系的评估。《国务院关于大力发展职业技术教育的决定》(1991年)提出的“建立职业技术教育的评估制度,制订各类职业技术学校的设置和评估标准”的政策要求,很长一段时间没有在高职教育领域切实落地。直至20世纪90年代末,随着高等教育扩大招生规模,高职教育也迎来了快速发展。1998年12月,《面向21世纪教育振兴行动计划》提出大力发展高职教育的“三改一补”政策,即改革、改组、改制现有高等专科学校、职业大学和独立设置的成人高校,允许部分本科院校设立高等职业技术学院,成为促进高职发展的“强心针”。教育部相继出台一系列政策引导学校关注教学质量、管理水平和改革成效,如,2000年1月,教育部发布《关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》,强调“以教学改革为核心,以教学基本建设为重点”,对专业设置和人才培养方案、课程和教学内容体系、实践教学和实训基地、教学方法和考试方法、“双师”素质提升和教师培训等方面进行了具体要求,努力提高质量和注重办出特色;2000年3月,教育部颁布《高等职业学校设置标准(暂行)》,从学校占地、设施设备、办学规模、课程设置、师资队伍等方面规范办学行为。以上标准和相关规定的研制,为2003年制定体现高职教育特征的评估标准体系,以及高职评估从普通高校评估中分离出来,做了前期准备。

第二阶段,从水平评估到工作评估的探索优化阶段(2003-2013年)。提升人才培养质量、体现职业教育办学特色,需要有系列学校设置标准和教学标准来规范办学和教学建设,更需要科学合理的督导和评价标准来评估监测和督查指导。2003年,教育部发布《关于开展高职高专院校人才培养工作水平评估试点工作的通知》,强调以评估促进教学建设、教学改革和教学管理。这既是推动高职院校评估独立于普通高等学校,彰显职业教育类型特征的重要政策文件,更是高职质量保障体系建设进程中的里程碑。之后,教育部发布了试行版《评估方案》《评估细则》《评估工作指南》,据此对全国26所高职学校、高专学校和成人高校进行了试点评估。2004年,基于试点评估工作开展,教育部对系列方案进行修订,发布《关于全面开展高职高专院校人才培养工作水平评估的通知》,并于同年启动5年一轮的水平评估,地方教育行政部门是这一轮评估的主体,基于教育部评估标准可以调整执行标准,评估等级为优秀、良好、合格和不合格。截至 2008年12月31日,教育部完成对622所高职院校的水平评估,这一轮水平评估在教育思想观念更新、办学条件改善、教学管理规范、教学质量提升和师资队伍建设方面有巨大推动作用[6],也暴露出一些问题,如:标准把握不够统一、严格,优秀率偏高,外部评估没能有效调动内部质量保障体系建设,关注硬件建设多于内涵建设,院校应评心态重,为“争优保良”投入时间长、人员广、精力多,专家进校看到教学的常态化不足。2008年,教育部印发新的《高等职业院校人才培养工作评估方案》,将“水平评估”调整为“工作评估”,即第二轮高职院校评估。此轮评估不区分等级,只给出“通过”或“暂缓通过”评估结论。评估过程强调必须采集提交年度人才培养状态数据并提交教育部相关平台,基于数据比较全面系统地反映教育教学工作常态,并公布数据接受社会监督,为评估结果运用提供依据,进一步强化问责和改进。2011年,依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》提出“建立高等学校质量年度报告发布制度”的要求,国家级示范校和骨干校率先开始编制质量年报。至2014年,教育部要求所有高职院校编制质量年报,并在学校、省(市)、全国各层级发布。这十年是高职院校人才培养工作水平评估发展的关键期,经历了从关注进校短期状态到关注系统化数据常态,院校质量年报面向社会公开、接受办学监督取得突破性进展,信息技术尤其是数据分析在其中发挥了有力支撑作用。2013年第二轮评估结束后,党的十八届三中全会提出“管评办分离”要求,随着评估职能调整,第三轮高职院校评估工作暂停,也藉此孕育了“职业院校教学工作诊断和改进”[7]。

(二)合流并轨、特色渐彰:中高职院校督导评估密切同步(2014年至今)

2014年6月,国务院发布《关于加快发展现代职业教育的决定》,进一步推动高职教育隶属管理部门调整,理顺了职业教育作为类型教育的行政管理关系。之后,中高职院校督导评估相关改革和重点工作几乎同步,由于时间较短,本文不再细分阶段,仅梳理分析如下特点。

1.深化职业教育领域管评办分离,启动办学能力和适应社会能力评估

2014年2月,国务院教育督导委员会印发《深化教育督导改革转变教育管理方式的意见》,提出“建立督促地方政府依法履行教育职责的督政机制、指导各级各类学校规范办学提高教育质量的督学体制、科学评价教育教学质量的评估监测体系”。2015年5月,教育部印发《关于深入推进教育管办评分离 促进政府职能转变的若干意见》,根据中央有关深化教育综合改革、深入推进教育管办评分离和促进政府职能转变的有关要求,“以推进科学、规范的教育评价为突破口,建立健全政府、学校、专业机构和社会组织等多元参与的教育评价体系”。2016年3月,国务院教育督导委员会印发《中等职业学校办学能力评估暂行办法》《高等职业院校适应社会需求能力评估暂行办法》。中职学校评估内容包括学校基本办学条件、师资队伍、课程与教学、校企合作、学生发展和办学效益六个方面,高职学校评估内容包括办学基础能力、“双师”队伍建设、专业人才培养、学生发展和社会服务能力五个方面,评估工具包括数据表、调查问卷和数据信息管理分析平台。自2016年启动第一次评估以来,这两项中高职院校评估均隔年一次同步开展,截至2022年已经分别开展了三轮评估①。在多维度系统化数据采集支持下力争客观全面地反映现状水平,国务院教育督导委员会委托第三方结合数据信息进行评估并向社会公布,督促职业院校“聚焦关键,狠抓能力提高,极大激发了学校办学活力”[8]。