品德心理结构视角下德育实效性的影响因素与机制研究

作者: 尹玉辉 王新波

摘 要 基于品德心理结构理论,运用二元Logit回归模型和中介效应检验探讨德育实效性与德育知识理解、情感内化的关系,以及个人、家庭、学校和社会等因素对德育实效性的影响,并对知识理解、情感内化和行为外化间的影响机制进行检验。研究表明,德育实效性受个体对知识理解和情感内化程度的影响显著,且情感内化在知识理解和行为外化中起到部分中介作用,个人、家庭和学校因素对德育实效性都具有显著影响。因此,在教育实践中要提高德育实效性,深化德育知识的情感内化,让学生由被动接受知识转向主动情感建构;加强德育供给侧改革,教育内容由宏观抽象说教拓展到微观生活实践;建立良性的家校联动机制,保证德育在教育方向的一致性和整体性。

关键词 德育;实效性;品德心理结构;影响机制;中职学生

中图分类号 G711 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)023-0075-06

2018年5月2日,习近平总书记在北京大学师生座谈会上的讲话指出:“人无德不立,育人的根本在于立德。这是人才培养的辩证法。办学就要尊重这个规律,否则就办不好学。”落实立德树人根本任务,改进德育工作方式方法,切实提高德育实效性成为教育改革至关重要的任务。长期以来,学界对德育的研究以思辨性论述为主,缺乏对德育内容如何内化为儿童青少年的内心信念的心理机制的实证考察[1]。本文基于全国大规模的学生调查数据和品德心理结构理论,通过二元Logit回归分析和中介效应检验试图回答影响德育实效性最主要的因素是什么,以及如何采取具体措施提高德育实效性,以更好地实现学生知行合一的德育目标。

一、相关研究述评

德育作为一种教育行为,其教育效果一直是教育评价领域的热点和难点。20世纪80年代开始,我国学者在德育评价领域展开了多层次、多视角的研究。针对德育“形式化”及其所导致的“虚效”问题,王逢贤教授最早系统研究德育实效性问题,标志着我国德育评价研究从关注实践问题向系统科学化方向的转变[2],掀起理论界在德育实效性方面的研究热潮。德育实效是德育工作通过一系列教育活动作用于客体对象认知行为的成果[3]。同时也指德育的外在效益,即德育通过提升学生的思想道德素质,促进物质文明和精神文明建设。学校德育的实效性还表现在德育效率上,即以一定的人、财、物、时间投入获得最佳的效果和最大的效益。德育的效果、效益和效率共同构成了学校德育实效性的基本内涵[4]。还有学者借鉴经济实效性的概念,从投入产出的角度,提出德育的实效性实质上就是德育的现实功能与期望功能的吻合程度[5]。基于这一判断,将德育实效性高低视为两者之间的吻合程度:吻合程度越高,德育实效性越高;反之德育实效性越低。而具身德育观则认为,德育的目的是形成道德信念和与此相应的行为方式和生活方式,更重要的是使受教育者践行道德。也就是说,知行合一是具身德育效果的保证和境界[6]。

德育是培养人的品德的教育,而“人的品德是在一定的心理背景下和活动过程中形成、发展的,因此,德育离不开心理学所揭示的心理活动的形式及其规律的指导”[7]。品德心理结构,是指各种品德心理成分按照一定的联系和关系组成的结构。一般认为,其心理成分包括道德认知、道德情感、道德意志和道德行为四种,而在一定意义上“意行”是一体的。中国古代思想家对人的心理活动范畴倾向于二分法:知与行,并提出了“非知之艰,行之惟艰”的知行观,这里的“意行”也是一体的,意表现为行,行体现意。品德心理结构的三因素说认为,品德心理由知、情、行所组成,即任何品德结构都含有道德认识、道德情感和道德行为方式三种成分[8],而把道德意志也包括在道德行为的训练之中。四因素说即知、情、意、行说,将意与行分开。除三因素说和四因素说之外,还有五因素说,即在四因素说的基础上,增加了一个道德信念因素,与四因素说无本质的区别[9]。总体而言,把知、情、行作为品德心理结构的三因素说是国内外比较常用的分法[10]。因此,本文采用品德心理结构三因素理论,将德育内容抽象概括为知识理解、情感内化和行为外化,因而德育实效性测评的操作性定义为对行为外化的程度和状况的测评。

综上所述,德育实效性就是认知与行为的吻合度。结合品德心理结构三因素理论,成效过程是客体对象知识理解、情感内化、行为外化三个水平阶段渐进演变发展、转换的过程。德育实效性高,德育知识理解、情感内化和行为外化的转化率就高。不仅道德的心理内容具有知、情、行的形式,思想政治方面的心理内容也同样具有这三种形式。主流价值观的培育和践行作为思想政治方面的心理内容,也必然具有知、情、行的形式。因此主流价值观教育的实效性,指的就是学校以及主流媒体的宣传对学生价值观认知的影响程度,即主流价值观的外在培育对学生情感内化的影响程度,以及学生价值观的情感内化在践行实施方面的影响程度。本文拟从主流价值观教育的微观视角切入,基于品德心理三因素结构理论,探讨我国德育实效性的影响因素以及知情行之间的作用机制。

二、数据、变量与模型

(一)数据来源

在全国31个省(自治区、直辖市)抽取360所中等职业学校开展调查,共回收学生问卷60160份,有效问卷55974份,样本有效率为93.0%。调查问卷包含德育状况和背景信息两部分内容。调查对象基本情况如下:从区域分布层面看,东部地区占38.2%,中部地区占24.7%,西部地区占37.1%;城市占19.2%,农村占80.8%。从学校层面看,普通中专占48.0%,职业高中占46.2%,技工学校占5.0%,成人中专占0.8%;公办学校占81.3%,民办学校占16.7%,其他学校占2.0%;国家级示范校占25.7%,省级示范校占38.8%,非示范职业学校占35.4%。从学生层面看,男生占比50.6%,女生占49.4%;一年级学生占41.2%,二年级学生占35.6%,三年级及以上学生占23.2%;学生占比前三个专业是信息技术类(22.0%)、医药卫生类(10.9%)和教育类(10.9%)。

(二)变量选择

1.解释变量

德育知识理解:主流价值观认可。从正确理解主流价值观知识的角度分析德育知识转化效率。立德树人要注重德育的政治价值,教育引导学生认同和践行社会主义主流价值观。在我国努力推进政治文明建设的伟大实践中,主流价值观受到党和国家的高度重视,是学校政治品质教育的重要内容。主流价值观无论在价值排序还是在政治实践方面都具有制度上的优先性,包括教育在内的整个社会教化机制都围绕着这一主题展开。为此,本文选定从学生的主流价值观认可情况考察学生对德育知识的理解水平具有很强的代表性。题项是“我认为中华民族伟大复兴一定能实现”,学生对主流价值观认可程度从“非常不赞同”到“非常赞同”,采用李克特五分制量表。由于数据呈现严重的右偏,同时考虑到社会称许性现象的影响,对数据进行二元化处理,分为“非常赞同=1”和“其他=0”两类。

德育情感内化:主流价值观内化。从主流价值观“内化”为自身的价值诉求的角度分析德育情感内化效率,设计题项“我的人生理想是为国家和社会做贡献”,分为“是=1”和“否=0”两类。

2.被解释变量

德育行为外化:主流价值观践行倾向。德育追求的最终效果是知行合一,主流价值观践行程度是预测德育实效性的最终变量。由于德育行为的不可观测性,本研究用价值观践行倾向代替价值观的践行。考察学生主流价值观践行同样采取二元法,学生对“如何实现自己理想,你的实施计划明确吗”进行主观判定,报告结果分为“有比较明确或明确想法=1”和“没想过或没有明确想法=0”两类,分别表示有践行倾向和无践行倾向。

3.控制变量

理论界对德育工作成效的复杂性和综合性已经形成共识,德育实效酝酿生成于各种因素的综合效应之中,得力于多方面的有机配合、通力合作、综合治理和积累巩固。因此,实效必然是一系列变量因素的结合,是集体大合作的“产品”[11]。即社会因素、学校因素、家庭因素和个体因素都会影响德育实效性。基于此,本研究的控制变量确定为:学生性别、是否为学生干部、年级、户籍类型、父亲受教育水平、家庭经济状况、学校类型、经济水平等因素,具体见表1。

(三)模型设计

实证分析分为两部分:第一部分是运用二元Logit回归模型检验德育实效性影响因素,即讨论学生知识理解、情感内化以及个人、家庭和学校等因素如何影响学生行为外化。第二部分是运用中介检验方法检验德育知识理解、情感内化和行为外化的作用机制,探讨深化新时代德育工作的有效方法。

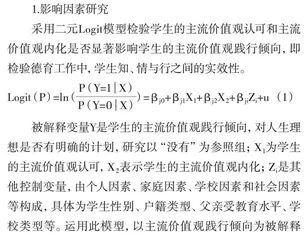

1.影响因素研究

采用二元Logit模型检验学生的主流价值观认可和主流价值观内化是否显著影响学生的主流价值观践行倾向,即检验德育工作中,学生知、情与行之间的实效性。

被解释变量Y是学生的主流价值观践行倾向,对人生理想是否有明确的计划,研究以“没有”为参照组;X1为学生的主流价值观认可,X2表示学生的主流价值观内化;Zi是其他控制变量,由个人因素、家庭因素、学校因素和社会因素等构成,具体为学生性别、户籍类型、父亲受教育水平、学校类型等。运用此模型,以主流价值观践行倾向为被解释变量,回归方程一是以主流价值观认可、内化为解释变量做回归,回归方程二、三、四、五是在回归方程一的基础上逐一加入个体因素、家庭因素、学校因素和社会因素的回归结果,见表2。

2.作用机制检验

在知识理解、情感内化、行为外化三者的渐进演变、转换过程中,情感内化是如何影响知行合一的呢?本文使用中介效应模型,将情感内化作为中介变量,来探讨情感内化对实现知行合一的影响。构建如图1所示的机制假设。

本文使用Kenny、Baron于1986年提出的中介检验方法,具体如下:

Y=αX1+ε1 (2)

X2=βX1+ε2 (3)

Y=aX1+bX2+ε3 (4)

上述(2)(3)和(4)模型,首先关注α是否显著;若α显著,则关注β是否显著,否则停止检验;若β显著,则关注b是否显著,否则停止检验;若α、β、b显著,a显著,则说明变量X2在变量X1影响变量Y的过程中发挥了部分中介效应,a不显著,则说明其发挥的是完全中介效应。

参考公式(2)、(3)、(4),建立检验学生价值观内化影响学生价值观认可和价值观践行的中介效应模型。

Y=αX1+ρZ+ε (5)

X2=βX1+ρZ+ε (6)

Y=aX1+bX2+ρZ+ε (7)

由公式(5)(6)(7)构成中介效应检验模型,主要包括以下三个步骤:一是分析检验知识理解对行为外化的直接影响;二是将情感内化作为因变量,将自变量和控制变量纳入模型中,观察知识理解对情感内化的影响;三是将知识理解、情感内化及控制变量一起纳入模型中,检验知识理解和情感内化对行为外化的影响。结果显示,内化在认知和行为之间起到部分中介效应,结果汇总见表3。

三、实证结果及分析

德育知识理解和情感内化对行为外化的产生均具有显著影响,且德育情感内化对行为外化产生的影响更大;同时德育实效性显著受个人因素、家庭因素和学校因素等的影响,且情感内化在知识理解和行为外化中起到部分中介作用。

第一,知识理解和情感内化对行为外化的产生均具有显著影响。回归结果显示,知识理解和情感内化对行为外化都具有显著的影响(p<0.001),见表2回归方程一,在依次加入个人、家庭、学校和社会因素后,这一显著影响关系不变,见表2回归方程二至五。从德育知识理解看,对主流价值观知识理解度高的学生最终产生行动的比率是知识理解度低的参照组的发生比率的1.514倍,可见知识理解是个人产生德育行为的有效前提;从情感内化看,将主流价值观内化的学生最终产生行动的比率是情感未能内化的参照组的发生比率的2.622倍,情感内化对行为的影响要远高于知识理解。数据分析证实前人的研究结果:如果德育教育重知识传授,轻情感体验和行为养成,德育脱离学生生活,将导致德育实效性不高,甚至与学生生活脱离的学校德育是有害的[12]。这一结果也与学界对我国德育教育方式的反思和探讨一致。