基于社会情感学习的人工智能时代劳动教育转型策略

作者: 冯孟

摘 要 在人工智能时代,劳动教育面临着艰难转型。不断增强的技术变化要求劳动教育满足个体的多样化需求,以促进教育个体的全面发展;工作世界的技能迁移要求劳动教育为教育者进入工作世界做准备,以支持受教育者实现积极的劳动力市场结果;社会生活的变革要求劳动教育必须要为未来的社会生活做准备,成为促进社会可持续发展的重要动力。在此背景下,劳动教育通过引入社会情感学习,可以推动自身成为满足教育个体全面发展的重要载体、应对劳动技能转变的重要手段、推动社会包容和可持续发展的重要动力,促进劳动教育转型。为推动社会情感学习融入劳动教育,劳动教育管理部门可以通过更新教育理念、扩展教育能力、打破教育边界,构建融合社会情感学习的劳动教育转型框架。劳动教育实施部门可以从战略层面、教学层面、平台层面、制度层面提供支持,为融入社会情感学习的劳动教育转型提供保障。

关键词 社会情感学习;人工智能;劳动教育;转型策略

中图分类号 G40-015 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)25-0028-06

社会情感学习(Social Emotional Learning,SEL)是指学生发展社会与情感能力的过程,这些能力包括控制自己的情绪、关心他人、做出负责任的决定,建立良好人际关系,有效处理各种问题[1]。当前,在以信息化为基础的社会特别是人工智能社会,注意劳动中的情感因素,关注个体在劳动中获得的情感满足,关注在劳动中进行合作、沟通、协同等情感技能,在劳动中构建“社会关系”已经成为当代社会劳动研究与教育变革的主要内容。迈克尔·哈特(Michael Hardt)、安东尼奥·奈格里(Antonio Negri)等学者普遍关注“情感劳动”(Affective Labor)的概念,他们认为当前智能劳动的主流部分主要是情感劳动,人与人在真实或虚拟的交流与沟通过程中不断生产、贩卖、进行着情感实践是劳动的重要内容[2]。当代社会生产劳动的巨大变化同时牵引着教育的变革,当前教育改革发展的一个突出趋势就是关注社会性的情感或情绪学习。2016年世界经济论坛发布的《教育的新愿景:通过技术培育社会和情感学习》报告中强调,未来的教育在自动化、人工智能等技术变革的背景下要突出人的社会性和情感教育[3]。2022年,美国学校网络联合会发布的《基础教育创新驱动力报告》将“社会情感学习”列为驱动未来基础教育创新的三个重要趋势之一[4]。在经济合作与发展组织(OECD)发布的《OECD学习框架2030》中,也将社会情感能力列为应对未来变化所需技能的三大组成部分之一[5]。在当代劳动与教育变革的双重驱动下,劳动教育作为与当代劳动紧密结合的教育,必须要适应人工智能时代的劳动与教育变化,思考如何通过引入社会情感学习推动劳动教育转型的重大命题。

一、引入社会情感学习对人工智能时代劳动教育转型的意义

在人工智能时代,劳动教育面临着艰难转型。不断增强的技术变化要求劳动教育发展满足个体的多样化需求;工作世界的技能迁移则要求劳动教育为教育者进入工作世界做准备;人工智能带来的社会生活变革要求劳动教育必须为未来的社会生活做准备。

(一)劳动教育在人工智能时代的转型诉求

1.人工智能时代的技术变化要求劳动教育满足个体多样化的教育需求,以推动教育个体实现全面而自由的发展

个体的教育需求是多样的,不仅希望通过教育获得认知的提高、技能的提升,还希望获得情感上的满足。在人工智能技术发展与增强的背景下,人们更加迫切地希望在教育过程中摆脱千人一面的学习模式、单调乏味的学习体验,获得个性化的学习定制、手脑心全面发展的学习情感体验。例如在大数据、云计算等信息技术与人工智能技术支持下,个性化地学习数据收集、全过程地学习追踪技术得到发展,人们希望从中得到个性化的学习定制服务;在各种智慧教室、在线技术、实时翻译的技术增强下,学习者希望能够接触到丰富多元的学习资源,使学习知识无限扩展;而在智能穿戴、虚拟现实技术层出不穷的当下,学习更是变成了一种丰富情境下的深度体验,学习者可以跨越虚拟与现实的空间限制、穿越古今的时间边界,获得沉浸式、手脑心全面发展的充满审美和愉悦的情感满足。在此背景下,传统的劳动教育如何适应技术的发展发掘人的无限潜能,满足教育受众的多样化需求,实现人的手脑心,知识、技能、情感全面发展,成为当代劳动教育面临的重要课题。

2.人工智能时代的技能转变要求劳动教育要为教育者进入工作世界做准备,以支持受教育者实现积极的劳动力市场结果

有研究表明,人工智能对工作世界最重要的影响在于职业的快速迁移与技能替代的产生。麦肯锡全球研究院(MGI)发布的《失业,就业:自动化时代的劳动力转移》《中国的技能转型——推动全球规模最大的劳动者队伍成为终身学习者》等报告指出,在大数据智能、自主协同控制与优化决策等智能技术发展的背景下,到2030年,全球将有7500万至3.75亿人口重新就业并学习新的技能[6]。世界经济论坛(WEF)发布的《2020年未来就业报告》也显示,到2025年,自动化与信息技术的发展将使8500万个人工工作岗位被机器取代,对咨询、决策、沟通、互动等人类技能有所需求的职位将增多[7]。在全球大规模的职业变迁中,中国将面临最大规模的就业变迁,到2030年将有多达2.2亿劳动者需要变更职业[8]。在职业快速迁移的背后是技能的替代。麦肯锡报告指出,体力和人工操作等技能将被快速取代,中国到2030年对体力和人工操作技能以及基础认知技能的需求将分别下降18%和11%[9]。技能替代与职业的快速迁移迫使教育者必须要不断更新劳动技能才能更好地进入工作世界。这就对人工智能时代的劳动教育提出了新要求,只有尽快接受、适应并引领人工智能时代的工作世界变革,通过劳动教育转型推动教育者持续更新劳动技能,才是劳动教育未来改革的根本方向。

3.人工智能带来的社会生活变革要求劳动教育成为促进社会向可持续发展转型的重要工具

人工智能既具有技术属性,又具有社会属性,不仅在技术上催生经济的新业态,同时也对社会生活产生颠覆性影响。在人工智能的影响下,社会生活既有可能走向人机协同、跨界融合、共创共享的社会生活模式,也有可能走向技术滥用、贫富差距拉大、算法歧视、信息碎片化、社交孤岛的社会。面对人工智能带来的日益复杂的社会环境变化,人们更加呼唤、寻求可持续的生活和工作方式。联合国教科文组织(UNESCO)发布的《为了工作、公民素养和可持续而学习》报告指出:“全球化和信息通信技术革命表明,世界需要一种以人为本的新发展模式。”[10]这种新发展模式是“通向未来的桥梁”,而要发展这种“以人为本的新发展模式”,承担劳动者教育的技术与职业教育、劳动教育、终身教育“将在当今新时代发挥至关重要的作用,即作为实现和平文化、促进环境可持续发展、加强社会凝聚力和提高国际公民意识目标的有效工具”[11]。

(二)引入社会情感学习对劳动教育转型的意义

多项研究表明,加强社会情感学习对于教育个体的学业成就、就业以及幸福感有重大帮助,同时在提高社会参与、成为适应未来的社会公民方面有所助益。因此,在劳动教育中关注社会情感学习、融入社会情感学习,可以有效推动劳动教育应对人工智能的巨大挑战,成为满足教育个体全面发展的重要载体,应对劳动技能转变的重要手段,推动社会平等、包容和可持续发展的重要动力,实现成功转型。

1.引入社会情感学习,可以推动劳动教育成为促进教育个体全面发展的重要载体

将社会情感学习融入教育,对于人的发展具有深远影响。社会情感学习对自我认识、自我管理,与人交往等要素的强调,不仅可以加强学生的认知能力,有效提高学生的学业成就,还可以改善学生行为,缓解学生的情绪困扰,推动学生在情感、认知上发展,从而推动学生的全面发展。联合国教科文组织发布的《重新思考学习:教育系统的社会情感学习述评》报告指出,社会情感学习对学生的学术成绩、社会和情感技能具有正向作用,参加社会情感学习计划的学生在社会和情感能力、态度和行为适应能力方面均有明显提高,同时学习成绩也比那些没有参加社会情感学习计划的学生要好11个百分点[12]。有研究也发现,社会情感技能能够促进学生更好的学习成绩,改善学生的态度和行为、缓解学生的情绪困扰[13]。因此,在当前的劳动教育中尝试融入社会情感学习,可以帮助学生改变对劳动认识不足、劳动积极性不高、劳动态度不端正等问题,从而推动劳动教育成为促进学生个体全面发展的载体。

2.引入社会情感学习,可以推动劳动教育更好地为受教育者进入工作世界做准备,成为应对劳动技能转变的重要手段

社会情感学习主要强调扩展人的沟通能力、与人交往能力、学习关心他人、与他人协作的团队合作能力等,这些技能与当今工作世界所注重的可迁移能力高度重合。所谓可迁移能力即团队合作能力、高效沟通、积极的工作面貌等涉及到沟通、交往、协作的“软”技能。相对于以往就业市场上更看重知识或专业技能等“硬”知识,当前的工作世界更看重就业者的可迁移能力,特别是沟通与交往、协作能力等。世界经济论坛发布的《2020年未来就业报告》指出,94%的商业领袖希望员工掌握包括批判性思维、解决复杂问题、主动学习、协调与时间管理等新技能,其中涉及到情感性的技能占绝大部分[14]。麦肯锡研究报告也指出,就业市场上新的劳动需求主要集中在社会和情感沟通技能的增长上,预计到2030年对社会和情感沟通技能的需求将增加18%[15]。在此背景下,在劳动教育中加强社会情感学习,可以弥补长期以来劳动教育注重手、脑发展,即操作技能与劳动认知的发展,而忽略情感学习、情绪训练的短板,有效推动学生在接受劳动教育时更新与提升技能,为更好进入工作世界做准备。

3.引入社会情感学习,可以促进劳动教育成为推动社会平等、包容和可持续发展的重要动力

在劳动教育中加强社会情感学习,对于培养合格公民,塑造多元可持续发展的社会至关重要。社会情感学习的核心是培养学生的沟通能力、自我认识能力、责任心、批判性思维、创造力等,这些是合格公民的核心素养组成部分,也是实现未来社会可持续发展的必要能力。2020年联合国教科文组织发布的《重新思考学习:教育系统的社会情感学习述评》报告指出,当前教育系统需要超越对经济增长的关注,着重于建立人类的繁荣。要建立人类的繁荣,除了理性思考之外,还应明确关注促进社交和情感技能。通过个体的识别和调节情绪,确立积极目标,形成同情他人的共情能力、批判性探究能力等,从而推动个体采取建设性的行动促进人类繁荣[16]。在实践中,新加坡将社会情感学习与本土价值观结合,融入公民教育与价值教育,以建构21世纪的公民身份与国家社会意识,取得了良好的实践效果。因此,在劳动教育中加强学生的社会情感技能,通过培养学生的沟通力、同情心、责任心,可以帮助学生确立积极的社会目标,在培养良好公民的同时推动社会平等和可持续发展。

二、引入社会情感学习,推动人工智能时代劳动教育转型的框架设计

面对人工智能时代的挑战,劳动教育管理机构只有充分发挥人工智能技术优势,在教育的顶层设计中引入社会情感学习,通过更新教育理念、扩展教育能力、打破教育边界,构建融合社会情感学习的劳动教育转型框架,促进受教育者知识、技能与情操、态度、价值观的协同发展,才能更好地适应人工智能时代的工作世界和未来的公民生活。

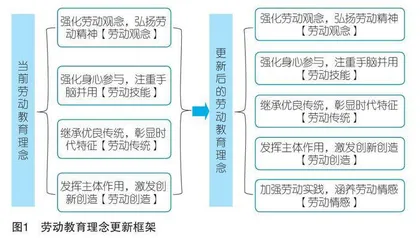

(一)融入社会情感学习,更新教育理念,树立全面的劳动教育价值理念

社会情感学习的核心理念在于强调教育中的情感获得与满足。教育个体在进行劳动时有个体的知识、技能增长的需求,同时也有在劳动中获得与他人合作劳动的劳动协同、劳动愉悦的情感需求。联合国教科文组织发布的《重新思考学习:教育系统的社会情感学习述评》中指出的:“人类需要社交和情感联系来学习和获得更高层次的认知”,“个人的情感和社会发展与个人的认知和生理发展同等重要,教育系统必须能够解决并促进人类经验的这一方面。”[17]但在当前的劳动教育领域,情感学习与获得仍然未得到重视。根据教育部印发的《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》,劳动教育理念有“强化劳动观念”“强调身心参与”“继承优良传统”和“发挥主体作用”四个方面,希望学生可以通过劳动教育提高个体的价值观或道德,同时提高个体面向工作世界时的技能[18]。这些理念体现了当前劳动教育注重知识获得、观念更新、技能提升、劳动精神等方面的内容,但却忽略了新时期学生在劳动教育过程中个体情感获得的需要。因此,在人工智能时代背景下,劳动教育有必要更新教育理念,在“强化劳动观念”“强调身心参与”“继承优良传统”和“发挥主体作用”等理念外加上“涵养劳动情感”的内容,从关注个体价值、观念、技能的提升转向关注劳动认知、能力、情感、价值的结合,树立全面的劳动教育价值理念。见图1。