我国职业教育“央地互动”机制演进的过程、特征与实质

作者: 蓝洁 冯琬斯

摘 要 “央地互动”是当下职业教育机制改革的重要方向之一。从演进过程看,21世纪以来的“国家职业教育改革试验区”“职业教育创新发展高地”“省域现代职业教育体系建设新模式”,分别代表了“省部共建”“部省共建”“部省协同”三个阶段的制度设计,体现了职业教育“央地互动”机制构建的探索、加速与深化。从演进特征看,央地互动关系从“分级管理”转向“协同治理”,互动内容从由下而上的“请示授权”转向良性互动的“指导证成”,互动功能从资源配置的“强优扶弱”转向系统协同打造“工具箱”。从内涵实质看,“央地互动”机制改革体现了央地治理目标的共生、资源的优化和效力的提升。

关键词 职业教育;央地互动;省部共建;部省协同;国家职业教育改革实验区;职业教育创新发展高地

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)28-0043-08

教育领域的“央地互动”机制主要体现为教育部等中央部委与地方政府共同签订方案、协议,推动教育的举措。2022年底,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》明确提出“构建央地互动、区域联动,政府、行业、企业、学校协同的发展机制”。据此,职业教育机制改革的重心确立为两个方向:一是“央地互动、区域联动”的政府内部治理机制改革,二是“政校行企协同”的职业教育内外部关系机制改革。在这两个共同推进的机制改革方向上,“政校行企协同”机制具有较高的显示度,以“跨界”为代表的各种理论与实践构成了职业教育科学研究与人才培养的突出特征。相比较而言,“央地互动、区域联动”的政府内部治理机制改革,首次出现在中共中央办公厅、国务院办公厅颁布的职业教育政策文件中,将成为撬动新阶段职业教育机制改革的重要变量。本研究回溯“央地互动”推进职业教育发展的三个重要阶段,以各个阶段的央地关系、互动内容、互动功能为线索,分析“央地互动”发展机制的演进脉络、特征与实质,以期加深对我国职业教育机制改革的认识。

一、我国职业教育“央地互动”机制的演进过程

21世纪以来,职业教育领域的“央地互动”机制探索经历了三个典型发展阶段,突显了不同层级政府及部门发展职业教育责权利的逐步调适,并促进了中央顶层设计与地方探索实践之间适度张力的形成与活力的激发。

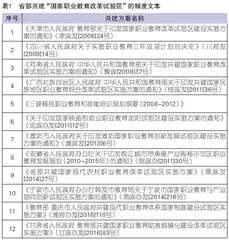

(一)“央地互动”的探索期:省部共建“国家职业教育改革试验区”

2005-2018年,12个地方政府与教育部签订共建“国家职业教育改革试验区”协议(以下简称“试验区协议”),并以地方政府为主体印发了系列“国家职业教育改革试验区”建设的实施方案(以下简称“试验区方案”),见表1。系列试验区协议和试验区方案,推动了教育部与地方政府之间建立持续性、制度化的积极互动,在央地关系、互动内容、功能预期三个方面形成了明显的时代特征。

1.央地关系的定位:分级管理、地方为主

从2005年《国务院关于大力发展职业教育的决定》(国发[2005]35号),到2014年《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发[2014]19号),两个由国务院颁布的文件,都在条款中明确职业教育管理机制为“分级管理、地方为主、政府统筹、社会参与”。在12个国家职业教育改革试验区中,这种管理机制突显“省部共建”的特征。

“分级管理、地方为主”的央地关系,在试验区方案中聚焦在三个方面。第一,地方政府是试验区建设的发起主体。表1数据显示,12个试验区方案名称中,11个地方政府的名称位于教育部之前,“地方为主”的特征突显。第二,地方政府是试验区建设的执行主体。在12个地方政府正式发文的试验区方案中,系列目标、任务主要由地方政府提出和执行,教育部从分级管理的层面授权试验区政府先试先行。第三,地方政府是试验区建设的责任主体。地方政府提出职业教育改革试验区的目标之后,需要全面负责试验区任务的“自我证成”。教育部主要承担“加强组织领导”“加大政策支持”的责任,12个试验区方案均提出,教育部从经费、项目等各方面予以倾斜支持,但没有明确的任务和责任清单。

2.央地互动的内容:地方探索先行—央地协议授权

这个阶段,试验区实施方案达成的流程为“地方探索先行—央地协议授权”,“央地互动”的内容以“地方证成”为主,即地方政府为了解决属地的职业教育发展问题,将地方的创新意愿形成正式或非正式的方案,并与教育部沟通协商,请求教育部批准共建国家职业教育改革试验区;教育部回应地方改革的积极性,经过省部协商后,教育部授权地方政府实施国家职业教育改革试验区建设,由地方政府完成正式发文程序。试验区建设任务完成后,地方政府实现“自我证成”,解决属地职业教育发展的具体问题,同时也为国家职业教育发展提供知识和经验。“省部共建”的试验区建设主要按照“地方探索—请示授权—确认授权—实践探索”的流程推进。

从动力要素看,央地互动体现“地方有需求,中央有回应”的特征。地方政府推进试验区建设的动力来源于解决属地问题、回应当地需要、促进当地经济社会发展等要素。教育部的动力来源于制度服务需求改变所带来的推动力。

从任务约束看,试验区建设以地方证成性任务为主,普遍性的共同任务相对较少。地方政府的证成性任务主要包括助力地方产业发展、凸显区域特色两个方面。如沈阳与教育部共建“国家装备制造业职业教育沈阳试验区”、宁波与教育部共建“国家职业教育与产业协同创新试验区”、安徽与教育部共建“皖江城市带承接产业专业国家职业教育改革试验区”,都体现地方政府通过发展职业教育助力地方产业的发展。另外,广西与教育部共建“国家民族地区职业教育综合改革试验区”、黑龙江与教育部共建“国家现代农村职业教育改革试验区”、甘肃与教育部共建“国家职业教育助推城镇化建设改革试验区”、三峡库区与教育部共建“三峡库区职业教育与技能培训试验区”,则体现了地方政府对于发展职业教育区域特色的自我证成。

3.央地互动的功能:特殊主义的“强优扶弱”

教育部建立试验区的预期目标在于“强优扶弱”,通过解决地方职业教育发展的具体问题,积累经验并形成全国性的样板。国家职业教育改革试验区在设立之前,教育部没有在国家层面的政策文件上进行先行布局,但地方发展职业教育的改革需求自下而上传达到教育部后,教育部积极回应地方需求,既扶持天津、宁波等禀赋优异的省市发展职业教育,又关注补足广西、甘肃等欠发达地区职业教育的短板。教育部授权地方政府建设“国家职业教育改革试验区”的差别化制度,为地方政府提供制度红利,支持地方突破治理困境。

从央地互动的功能维度看,国家职业教育改革试验区所建立起来的央地互动机制,解决了地方政府的特殊复杂性、差异化需求,这类需求指向公共事务治理中的特殊主义价值基础。“央地互动”探索期的时间跨度相对较长,这个阶段的核心贡献在于形成了纵向政府之间的正式互动框架。教育部与地方政府签订合作协议后,地方政府通过正式发文的形式形成试验区方案,并进行改革。这种正式互动的持续化、制度化、实效化,形塑了职业教育“央地互动”机制的基本运行规则。

(二)“央地互动”的加速期:部省共建“职业教育创新发展高地建设行动”“技能型社会职业教育体系建设地方试点”

2019-2021年,职业教育“央地互动”机制构建进入加速期。教育部宏观布局实施“职业教育创新发展高地建设行动”“技能型社会职业教育体系建设地方试点”,并与17个省级政府形成“部省共建”的试点实施意见。这些试点实施意见体现了加速期内教育部与地方政府在关系定位、互动内容、功能预期方面的加速调整。

1.央地关系的定位:地方主责,协同推进

“央地互动”机制构建的加速,源于中央推动职业教育改革的关键政策。2019-2021年,国务院办公厅、教育部密集颁发了系列文件,推动现代职业教育体系建设与机制改革。其中,2020年教育部等九部门印发的《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》(教职成[2020]7号)(以下简称“提质培优计划”)与2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》(以下简称“高质量发展意见”),两个关键政策形成了“央地互动”的基本制度安排。央地关系由探索期的“分级管理、地方为主”,逐步转变为“地方主责、(国务院有关部门)协同推进”。

2020年,“提质培优计划”将“国务院有关部门协同配合、地方落实主责的职业教育工作机制更加顺畅”列入改革目标,“地方主责,协同推进”纳入基本原则,并且将“实施职业教育创新发展高地建设行动”列为十大重点任务之一,明确“在东中西部布局5个左右国家职业教育改革省域试点”“建设10个左右国家职业教育改革市域试点”,以整省推进职业教育提质培优,合理打造职业教育样板城市;2021年“高质量发展意见”提出“启动实施技能型社会职业教育体系建设地方试点”。 依据“提质培优计划”与“高质量发展意见”2个文件的布局,教育部与6个省级地方政府共建“国家职业教育改革省域试点”、与6个省级政府辖区内的9个市级政府共建“职业教育改革市域试点”、与5个省级政府共建“技能型社会职业教育体系建设地方试点”,见表2。

从“央地互动”的试点方案名称看,虽然17个试点实施方案均由地方政府发文,但文件名称、文体选择、文件框架都体现出明显的教育部主导、地方主责特征,探索期的“省部共建”转换为加速期的“部省共建”。教育部成为“央地互动”的主要发起主体和责任主体,地方政府承担主要执行主体和责任主体的角色。

首先,从文件名称看,17个试点实施方案的文件名称均以教育部领衔,地方政府位于第二位;其次,从文体选择看,文件均使用“意见”文体,体现教育部作为上级领导机关对下级地方政府部署职业教育工作的强指导性;第三,从文件框架看,教育部与地方政府的责任分工通过附件中“政策清单”“任务清单”的形式列出,体现出教育部主导、地方主责的关系特征。在17个试点实施意见中,山东、甘肃、江西、湖南、辽宁、天津6个“职业教育改革市域试点”与重庆、河南、贵州、安徽4个“技能型社会职业教育体系建设地方试点”的附件框架均为“教育部支持政策清单+地方工作任务清单”;广东、河北、浙江、江苏、福建、成都6个省级政府对应设立的深圳、保定、温州、台州、苏州、无锡、常州、厦门、成都9个“职业教育改革市域试点”,试点实施意见的附件框架为“教育部支持政策清单+省级政府支持政策清单+市级工作任务清单”。

2.运行机制:顶层设计先行—地方跟进实施

在“央地互动”机制构建的加速期,纵向政府正式互动的流程体现出“顶层设计先行—地方跟进实施”的特征。“顶层设计先行”体现为“提质培优计划”“高质量发展意见”2个关键政策,对“央地互动”3类载体的数量、结构、效益进行宏观设计。如“提质培优计划”明确国家职业教育改革省域试点的数量是5个左右,在“东中西部布局”整体结构、预期效益为“支持试点省份探索新时代区域职业教育改革发展新模式。引导地方落实主体责任,完善地方职业教育工作部门联席会议制度,推动各部门形成工作合力,优化职业教育办学体制机制,加强治理体系和治理能力现代化建设,探索职业学校毕业生高质量就业模式等”。“地方跟进实施”的环节体现为17个地方政府快速跟进中央政府开展试点的政策导向,积极与教育部互动,在2019-2021年,建立了覆盖3种载体类型的职业教育地方试点。

从动力要素看,这个阶段呈现“中央有要求,地方有回应”的特征。中央政府自上而下明确试点开展的要求,选定若干个地方政府,给予必要的政策支持并列入清单,激发地方改革的积极性。地方政府自主探索的活力得到释放,积极回应高层政府的鼓励。多个省、市涌现出具有高显示度、高认可度的职业教育发展创新实践。

从试点建设的任务约束看,地方试点以国家提质培优、高质量发展的共性任务为主线,依据属地资源禀赋拓展差异化的试点任务,形成互补的制度空间。从省域试点看,东中西部的试点任务形成明显梯度;东部的天津、山东由于基础较好,试点任务在于树标杆、建高地、出样板,形成先行的典范;中部地区的湖南、江西、安徽,东北地区的辽宁、吉林比较明显地突显服务属地经济社会发展的诉求,如湖南整省推进职业教育,实施“楚怡”工程,培养“湖湘工匠”,服务“三高四新”战略,具有鲜明的属地特征;西部地区甘肃、贵州的试点任务仍然聚焦于追赶国家的整体步伐,如贵州推动东西部区域协作,组建“东部优质企业+贵州资源”“东部市场+贵州产品”“东部总部+贵州基地”“东部研发+贵州制造”等模式,为地方发展提供复合型技术技能人才支撑。从市域试点看,6个省份设计的9个市域试点,全部位于发达地区,具有较好的职业教育发展基础,在职业教育服务城市文明、城市创新、民生需求、绿色发展等领域重点突破、先行示范,率先探索与城市经济和民生相适应的现代职业教育体系,挖掘和拓展基层首创的改革经验。