高等职业院校特色学徒制实施效果评价体系构建与验证

作者: 刘娜娜

作者简介

刘娜娜(1979- ),女,洛阳职业技术学院副教授(洛阳,471000)

基金项目

河南省科技厅软科学“基于教育公平视角下的职业教育成本分担研究”(162400410541),主持人:刘娜娜

摘 要 高等职业院校特色学徒制具有缓解人才供需矛盾、优化校企合作方式、提升学生职业能力等现实意蕴。结合产教融合战略,遵循系统性、科学性、可操作性以及持续改进性原则,构建了包括5个一级指标、12个二级指标的高等职业院校特色学徒制实施效果评价指标体系。将该评价指标体系应用到洛阳职业技术学院特色学徒制实施效果评价中,结果显示,特色学徒制实施效果评价聚焦专业教学设计、教师师资结构和学徒吸收能力三个维度。参与评价的5个院系各有优势,专业教学设计方面,聚焦学徒制教学“特色”,制定差异教学方案;教学师资结构方面,侧重学徒制教学“实践”,深化校企合作进程;学徒吸收能力方面,注重学徒制教学“面向”,开展实训试点工作。

关键词 高等职业院校;特色学徒制;实施效果;评价指标体系;主成分分析法

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)29-0076-05

2021年6月,全国工商联等五部门印发《关于全面推行中国特色企业新型学徒制 加强技能人才培养的指导意见》,强调“全面推行新型学徒制培训,创新中国特色技能人才培养模式”。2022年5月修订施行的《中华人民共和国职业教育法》旗帜鲜明地指出,“推行中国特色学徒制”。在系列政策文件指引下,我国高等职业院校探索出了“工学交替、双重身份、在岗成才”的特色学徒制实施模式。学术界也立足技能人才的“选、育、用、留”问题,系统探讨了高等职业院校特色学徒制育人模式,但多聚焦于对高等职业院校特色学徒制实施价值的定性研究[1][2][3],鲜有对高等职业院校特色学徒制实施效果的定量分析。且现有关于职业教育学徒制试点项目教育的评价研究多针对项目过程[4]、办学特点[5]。基于此,本研究利用定性与定量相结合的研究方式,构建高等职业院校特色学徒制实施效果的评价体系,在有力覆盖试点项目过程与校企办学特点的基础上,创新性引入基础条件与目标达成度等指标,对高等职业院校特色学徒制效果评价进行补充与拓展。

一、高等职业院校特色学徒制实施效果评价的必要性

(一)促进人才培养契合区域人才需求,缓解人才供需矛盾

特色学徒制作为一种现代职业教育双主体育人的人才培育方式,可以高效推进校企合作、产教融合,提升职业教育适应性与提高应用型人才培养质量[6]。2021年,人力资源和社会保障部等多部门印发《关于全面推行中国特色企业新型学徒制 加强技能人才培养的指导意见》(简称《意见》),表示企业全面推行特色学徒制能够为高质量发展提供有力技能与人才支撑。人社部统计数据显示,2019-2021年,全国培养企业新型学徒超80万人。对特色学徒制实施效果进行评价是实现高水平、精准化匹配地区技术技能型人才需求的有效方式。高等职业院校作为新型学徒人才培养的主体,开展特色学徒制实施效果评价,有利于教育教学方式更快适配地区产业经济,有助于校企双主体实现院校教育和岗位需求的精准对接,提升人才输出的适配度,有效缓解中国式现代化建设中的人才结构性供需矛盾。

(二)有助于完善校企合作育人方式,实现技术技能人才对口培养

特色学徒制能够促使学校、企业深度合作,教师、师傅联合传授,持续深化产教融合,以学生技能培养为根本目标,进一步完善校企合作育人方式。高等职业院校开展特色学徒制实施效果评价可以进一步深化“招生招工一体化”校企合作,实现技术技能人才的对口培养[7]。高等职业院校特色学徒制实施效果评价能够助力高职院校高效对接“学生+企业”双重需求,精准助力学生参与企业岗位实习,真正做到“理实一体化”,聚焦技术技能创新服务高地与技术技能人才培养高地,不断优化校企合作方式,为培养高质量技术技能人才指明方向。

(三)提升学生职业技能,助力职业可持续发展

特色学徒制结合职教育人目标和社会发展需求,对高等职业院校技术技能型人才培养的实施效果提出明确要求,使得学生学历提升通道、职业晋升通道、社会上升通道更加顺畅[8],有利于提升学生职业能力。2022年,教育部等五部门印发《关于实施职业教育现场工程师专项培养计划的通知》提出,遴选并发布重点领域企业岗位需求,积极对接高职教育资源,旨在培养懂工艺、精操作、能创新、善协作、会管理等一大批具有工匠精神的现场工程师,不仅展现出我国深化高等职业院校特色学徒制的改革决心,而且对特色学徒制实施效果也提出了指向性要求。开展高等职业院校特色学徒制实施效果评价,引导校企双主体夯实应用型育人模式,提升人才培养质量,实现职业可持续发展。

二、高等职业院校特色学徒制实施效果评价指标体系构建

本研究基于相关研究成果并咨询院校与企业专家意见,初步形成包含6个一级指标、15个二级指标的高等职业院校特色学徒制实施效果初始评价指标库。同时,以专家对特色学徒制教学的熟悉程度为基准,由低到高设定专家权威系数(0.2~1分)。进一步结合德尔菲专家函询法,制作专家调查问卷,邀请相关专家对高等职业院校特色学徒制实施效果评价指标重要度进行打分。德尔菲专家函询法流程如下:

第一步,拟订调查提纲。组织者基于评价目标,以中国特色学徒制实施效果为核心拟订问题提纲,同时向专家提供评价目的、截止日期、填写规范等有关材料说明。

第二步,选取函询专家。组织者根据评价研究领域,选择具有相关知识和经验的专家,组成函询专家小组。为提高专家评价的全面性、权威性与代表性,本研究以满足下述一项或几项要求为基准,选取函询专家:一是从事特色学徒制教学的高职院校一线教师;二是公开发表过职业教育特色学徒制发展主题期刊文献的专家;三是高职院校管理者。同时,所有专家均能配合完成多次反馈征询工作。本研究基于上述选取标准,运用分层抽样法,选取24位专家组建专家小组,并据此展开专家函询工作。

第三步,发放第一轮调查函询表。本研究运用开放式问题方式,向各位专家小组成员发放第一轮调查函询表,征询专家意见。

第四步,发放第二轮调查函询表。通过汇总专家第一轮函询反馈意见,对函询表进行调整与修订,向专家小组成员发放第二轮调查函询表,进行反馈征询。

第五步,确定评价指标体系。重复多次进行反馈征询,直至专家小组成员达成一致性共识或达到预设终止条件,确定评价指标体系。

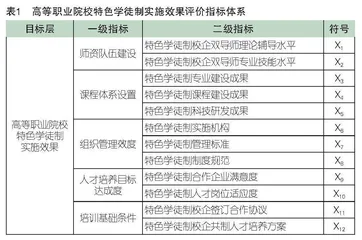

基于专家函询结果,遵循SMART原则,最终构建囊括5个一级指标、12个二级指标的高等职业院校特色学徒制实施效果评价指标体系,详见表1。

三、高等职业院校特色学徒制实施效果评价体系验证实施

本研究借助主成分分析法及聚类分析法,对高等职业院校特色学徒制实施效果评价体系展开验证。考虑到操作便捷性、数据可得性与评价可行性原则,本研究以笔者所在的洛阳职业技术学院为例,对高等职业院校特色学徒制实施效果评价体系展开验证。该校是河南省首批高水平职业院校和高水平专业群建设单位,于2019年11月开始与中国一拖集团有限公司共建洛阳市第一个新型学徒制培训班,积极探索特色学徒制教学模式。此后,学校陆续与中兴通讯、国信蓝桥等多家一流企业共建现代化产业学院,稳步推进中国特色学徒制试点工作。本研究选取该校医学院、信息技术与城建学院、商学院、会计学院和机电工程学院5大系部作为研究对象,依次表征为A1、A2、A3、A4、A5。

首先,采集各项指标数据。基于前文所构建的高等职业院校特色学徒制实施效果评价指标体系,针对性设计高等职业院校特色学徒制实施效果评价调查问卷,运用问卷星进行问卷发放。同时,各指标按照1~10分实施效果升序排列。面向各系部教师、学生及特色学徒制涉及企业等评价主体,收集各项指标数据并将其设为原始数据,结果如表2所示。

其次,以收集到的原始数据为基础,对特色学徒制实施效果进行评价分析。先行运用SPSS22.0软件对原始数据进行标准化处理,而后构建相关系数矩阵,如表3所示。多数指标间存在较高相关性,易产生重复计算问题,进而致使分析结果存在偏差。鉴于此,本研究以主成分分析法为基础,对指标变量进行筛选,最大限度规避各指标间相关性对结果产生的影响,从而达到精准分析目的。

再次,根据上述相关系数矩阵计算得出特征值与方差贡献率,对主成分变量进行筛选,详见表4。其中,变量1初始特征值为12.355,累计方差贡献率达到50.81%;变量2初始特征值是6.258,累计方差贡献率为75.85%;变量3初始特征值为2.833,累计方差贡献率为88.81%。可以知悉,前3个变量初始特征值均显著高于1,且累计方差贡献率明显大于85%,说明此三大变量可以较好解释特色学徒制实施效果,能够充分反映评价结果。因此,结合主成分分析理论,将12个变量萃取为三大公因子,并将其设定为评价高等职业院校特色学徒制实施效果的主成分变量。

进一步结合旋转因子载荷系数,以度量因子及相应因子载荷系数为基础,对三大因子轴进行整合命名,见表5。第一个主成分在X1、X2上的因子载荷系数相对较大,可命名为教学师资结构。第二个主成分在X3、X4、X5、X6、X7、X8上的因子载荷系数较高,可命名为专业教学设计。第三个主成分在X9、X10、X11、X12上有较大的因子载荷系数,可命名为学徒吸收能力。由此,本文提取的三个主成分基本可反映变量全部信息。

最后,对主成分变量所对应的特征值加以计算,得出五大系部指标的主成分得分(F1、F2、F3)和综合得分(F),结果详见表6。基于表6计算结果,运用SPSS22.0软件对变量开展聚类分析,结果表明本研究选取的五大院系在特色学徒制实施效果评价中可聚合为如下3档:{A4};{A1,A2};{A3,A5}。其中,系部A4在效果评价中处于首位,划分为第一档;系部A1和A2在效果评价中依次属于第二、三名,划分为第二档;系部A3和A5在效果评价中相对滞后,划分为第三档。

四、高等职业院校特色学徒制实施效果评价体系验证结果分析

通过选取学校开展特色学徒制实施效果评价验证,显示所构建的高等职业院校特色学徒制实施效果评价指标体系具备较好的可操作性,较客观全面地反映特色学徒制实施效果。

(一)专业教学设计方面,聚焦学徒制教学“特色”,制定差异教学方案

由综合得分情况可知,各院系在专业教学设计得分存在较大差距。其中,会计学院专业教学设计综合得分高达17.08,居于5个院系首位。专业教学设计是高等职业院校开展教育教学的根本遵循,能够为院校及教师落实人才培养方案筑牢行动框架,是特色学徒制实施效果的关键性影响因素[9]。就验证结果而言,会计学院在实施特色学徒制过程中较为重视专业教学设计,依托试点项目建设目标,设计特色学徒制人才培养方案,探索形成特色学徒制教学改革成果。会计学院在开展特色学徒制教学实践过程中,以追求学徒制“特色”的专业教学设计为基准,推进特色学徒制试点工作。一方面,以突出学徒制教学“特色”为中心,围绕市场人才需求制定系列教学目标,开展特色学徒制教学,促使人才培养总目标与企业需求高效适配。另一方面,在开展特色学徒制教学过程中,以彰显学徒制教学“特色”为核心,深入研析企业职责要求,并据此制定针对性的教学方案,使得人才培养体系切实匹配企业岗位胜任标准,推动人才培养目标与企业用人需求有效对接。可见,高等职业院校深入剖析学徒制教学“特色”,充分研析市场人才需求、企业职责要求,针对性制定教学方案,合力促进培养的技术技能人才胜任企业岗位。

(二)教学师资结构方面,侧重学徒制教学“实践”,深化校企合作进程

验证结果显示,教学师资结构综合得分相对较高且较为均衡。其中,医学院、信息技术与城建学院教学师资结构得分较为领先,依次为14.16和15.86。医学院、信息技术与城建学院将特色学徒制项目重点聚焦于教学师资结构领域,侧重于校内教师队伍和企业导师建设质量。就现阶段而言,两大学院实施特色学徒制是以行业制定标准、政府提供保障、校企协同育人为核心的现代化人才培养模式,突出了学徒制教学“实践”定位。在特色学徒制实践过程中更为注重岗位技能实践,着重体现产教融合型企业对学徒的素质与技能要求,两学院多次以省试点单位为核心开展校企特色学徒制教学实践,指导学生前往企业单位接受专业培训,不断完善自身技能体系与知识结构。两学院特色学徒制开展具备如下经验:一是校企融合度持续深入。近年来不断扩大招生规模,持续推进校企融合,以充分发挥特色学徒制校企导师育人效应,提高学徒制实践教学成效。二是择取优质合作企业。在开展特色学徒制项目试点实践过程中,陆续对合作企业与申报专业展开充分论证,择取优质合作企业,以承载众多学徒展开实践训练。可见,高等职业院校应立足学徒制教学“实践”倾向,深化校企合作,协同加强师资队伍建设,着力提升高等职业院校特色学徒制实施效果。