高质量发展背景下高职教育研究的功能与方向

作者: 肖纲领 常桐善

摘 要 高质量发展要求高职教育研究聚焦学术理论研究、院校研究、政策与决策咨询研究和行业人才需求研究四大功能。基于上海市11所院校的访谈发现,高职院校高职研究机构的职能定位不明确、学术研究的理论水平偏低、院校研究服务全校决策的力度不强、决策咨询与行业人才需求分析职能涉及较少,滞后于高质量发展的新时代诉求。高职院校应变革高职研究机构职能,聚焦职教重大问题强化学术理论研究,扩展校级院校服务职能,以智库建设推动政策与决策咨询研究,加大行业人才需求调研,并优化保障制度与运行机制,为学校及高职教育的高质量发展提供循证支持。

关键词 高质量发展;高职教育;高职研究机构

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)01-0060-06

自2019年起,我国高职教育进入了高质量发展的新阶段。国务院于2019年颁布的《国家职业教育改革实施方案》(“职教20条”)明确了职业教育的“类型”定位和“同等重要”地位,要求“由追求规模扩张向提高质量转变”[1],2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》则是推动现代职业教育高质量发展的专门文件。在这一背景下,无论是内涵发展、社会文化还是国家政策都对高职院校高质量发展提出了新的面向[2],要求其提升办学质量,培养更多高素质技术技能人才,为建设技能型社会,全面建设社会主义现代化国家提供人才保障。然而,没有高质量的研究作为支撑,就没有高质量的高职教育,基于此,高职院校高质量发展凸显了高水平高职教育研究的时代价值和紧迫性。

目前,关于高职院校高等职业教育研究机构(简称“高职研究机构”)职能的研究,包括针对部分省份及全国的分析[3],指出其发挥的院校战略规划、教育研究和决策咨询与参考等不同职能,还存在定位不准确、作用和功能发挥不充分等问题。对其职能的建议则包括强化决策咨询、校企合作研究、专业建设与教学研究、课程研究及其他常规管理职能[4],以及院校研究、服务政府和企业及新时代职教科研等[5]。但这些研究多为倡议和思辨性论述,较少阐释高质量发展背景下高职教育的方向与功能,以及高职院校高职研究机构的职能诉求及实践;部分研究进行了调查和相关统计数据的分析,但多采用纯量化分析,难以有效揭示功能发挥的复杂性。本研究运用半结构化访谈法,重点探讨三个问题:高职院校高质量发展对高职教育研究提出了怎样的诉求?高职院校高职研究机构的职能是否满足高职教育高质量发展的需要?制约此类机构职能发挥的因素有哪些?期望通过研究助力这类机构推动高职教育的高质量发展。

一、高质量发展对高职教育研究提出的时代诉求

关于高职院校高质量发展的内涵,可结合“职教20条”及相关文件加以概括。一是“类型”和“同等地位”的高等教育类型。二是纵向衔接与横向融通,尤其强化职教本科建设。三是产教深度互融,校企紧密合作。四是推进现代化的教育教学模式,包括“双师型”教师队伍建设、教学模式与方法、质量保证体系等。五是中国职教国际品牌的建设。其最终目标是建设技能型社会,培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠,为全面建设社会主义现代化国家提供有力的技能人才支撑。在高职教育高质量发展背景下,强化高职教育研究,提升高职教育研究水平成为时代课题。

(一)学术理论研究

建设“类型化”的高职教育,需就高职教育的规律开展高水平的理论研究,包括办学、管理、教学和人才培养规律等。《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》提出“加强职业教育研究,加快构建中国特色职业教育的思想体系、话语体系、政策体系和实践体系”。“职教20条”也要求“加强职业教育理论研究,及时总结中国特色职业教育办学规律和制度模式。”由此,高职教育研究的首要方向是开展学术理论研究,进行高职教育规律的理论探索。

(二)院校研究

当前,知识越来越从远离应用到关心应用和需求转变,应用性逐渐凸显[6],高教研究同样如此。潘懋元先生认为,作为应用性特征鲜明的高教研究,若不能与教育实践、决策建立起相互依存的亲和关系,很容易陷入“知识乌托邦”而孤芳自赏[7]。高职院校高职研究机构也应强化应用和实践问题研究。院校研究作为一种“基于本校”的应用型研究,具有数据源于学校、结果应用于学校的特征[8],已成为西方尤其是美国高校决策与管理科学化的重要手段。而在中国高教领域,院校研究始于20世纪90年代初期,2000年3月华中科技大学建立院校发展研究中心是其发展的里程碑[9],经过20多年的发展,当前正逐渐走向成熟,但其在高职院校发展较为缓慢。随着高职院校的高质量发展,应强化院校研究,为所在院校的建设与发展提供循证支持。

(三)政策与决策咨询研究

学术研究是决策咨询的基础,决策咨询是学术研究的重要出发点和归宿[10]。当前,以新型智库建设强化政策研究,发挥高校的决策咨询服务职能,是高校服务政府部门和经济社会发展的重要面向。高职教育领域发展的强政策推动性,要求强化职业教育政策研究并以决策咨询研究实现成果的转化。《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》(教职成[2019]5号)提出“形成一批有效支撑职业教育高质量发展的政策、制度和标准”。“职教20条”也要求“提出重大政策研究建议。”因此,强化政策与决策咨询研究将是高职教育研究功能发挥的重要领域。

(四)行业人才需求研究

高质量发展要求高职院校深化产教融合办学体制和运行机制建设,分析行业企业发展态势,进而探究其对高职院校人才培养的需求,能够确保产教融合的深入,并为行业发展提供人才储备。“职教20条”要求“分级分类编制发布产业结构动态调整报告、行业人才就业状况和需求预测报告”,也体现出对于行业人才需求研究的诉求。有学者指出,我国职业教育人才需求预测应从体系、主体、方法和长效机制等方面入手[11],然而,传统的行业人才需求研究主要由高职院校各系部完成,往往比较零散,科学性不强。随着高职院校产教融合的深入推进,高职教育研究应以专门机构形式,聚焦行业人才需求状况,贴近行业开展研究。

二、高职院校高职研究机构设置与职能发挥情况

本研究所称的“高职院校的高职研究机构”主要指公办高职院校设立的用于开展高等教育、高等职业教育等研究的组织机构,具体名称包括:高等教育研究所、高职教育研究所、职业教育研究所等。

(一)研究基本情况

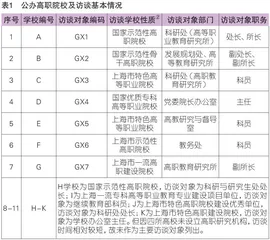

研究对象为上海专科层次的11所公办高职院校。截至2021年10月20日,在“中国教育在线”检索到的“上海地区高校名单”中,专科层次高校共23所,其中公办13所①。由于其中1所自2016年后主业为非学历教育,故未作为研究对象;另有一所学校以中职教育为主,高职招生名额很少,故也未作为研究对象,因而本研究共包括11所高职院校。文章采用半结构化访谈法,于2020年5月至2021年10月,对这11所公办高职院校的11位行政管理人员进行访谈。访谈包括三方面内容:一是研究机构的设置与独立性,研究人员的数量、学历和学术背景,负责人行政职务等基本情况;二是研究机构的主要职能;三是影响这类机构职能发挥的因素和优化建议。相关问题和回答均进行了文本记录。表1阐述了受访人员的基本情况。

(二)高职院校高职研究机构的设置及其主要职能

在11所公办高职院校中,有7所设立了高教研究机构。7所高职研究机构的建制特征可归纳为两个方面。一是名称不尽相同。各有2校的名称为“高等教育研究所”和“高职教育研究所”;各有1校的名称为“高等职业教育研究所”“高教研究与督导室”和“教科研室”。可见其定位存在差别,研究内容有高等教育领域和高职教育领域,较多研究集中在高职教育领域。二是隶属情况较为多元。就机构隶属来看,有2校隶属于科研处,有2校隶属于教务处,有1校隶属于专业研究机构,另有2校为独立行政机构。说明这类机构至少存在隶属于行政机构、隶属于研究机构和独立设置3种类别,其中独立设置的相对较少。

同时,基于对访谈内容的编码分析,7所高职院校研究机构的职能主要有学术研究、管理辅助、院校研究及行业交流与服务4大类。第一类学术研究涉及4所院校,如教育教学课题研究、高职比较研究和自由开展教育研究。第二类管理辅助涉及4所院校,内容包括:一是发展规划,如章程评估、综合改革方案、示范骨干校建设、专业布局与优化调整等重大规划;二是科研辅助管理,如纵向课题、专项课题申报管理、担任学术委员会成员和教师科研工作量审核等;三是教学辅助管理,如教学成果奖评奖申报、督导等。第三类院校研究涉及7所院校,如智囊与决策支持、数据与决策材料分析等工作,但该职能业务量偏少,发挥不充分。第四类行业交流与服务涉及4所院校,如高教科研信息发布、承办学术论坛、编撰行业蓝皮书及对外学术交流等。

三、高职院校高职研究机构职能存在的问题及其原因

尽管当前高职院校研究机构有四大类职能,但相较于高职院校高质量发展的需求还存在距离。

(一)设置动因多元随意,职能定位与共识不够明确

调研结果表明,高职院校未达成对高职研究机构职能的统一共识。一方面,设立这类机构的原因多样,成立时职能定位较为模糊。如GX1表示,“学校成立这个机构是方便合署办公的行政部门人员评职称”,GX3表示,“学校设立该机构主要是因为高职院校都需要设立此类机构”。另一方面,一些教育研究机构在运行时职能定位不清。如GX5表示,“高教研究与督导室只有1人且其工作与科研处存在重合,职能说不太清楚”。这种现状与高职院校现代教育治理的不足不乏联系。如GX7提到,“学校高职教育研究机构虽然是独立行政部门,但职能不稳定,主要看校领导的意志”。总体来说,不同高职院校高教研究机构的定位模糊问题,导致机构的独立与非独立、隶属的部门、负责人担任的行政职务、日常工作范畴及运行机制建设等方面均表现出较大的随意性。高职研究机构的这种设置与定位,不利于其整体职能的发挥,也难以为高职教育高质量发展提供整体上的功能支持。

(二)学术研究专业性不强,职教理论研究水平偏低

高职教育研究的主体,除了研究型高校的职业教育研究机构,还应包括众多高职院校的研究机构,毕竟“内部人”更熟悉高职教育的实践场域。然而,当前这类机构的人员数量及其教育学、管理学或统计学学术背景均不足。一方面,因高职院校编制紧缺,从事专职高职研究的人员偏少,职能被挤压。如GX3提到,“因人员编制问题,学校高等职业教育研究所目前与科研处、编辑部合署办公”,这也是大多数此类研究机构未能独立的最重要原因。7所高职研究机构共有成员21人,但完全无管理工作的专职研究人员只有2人(占9.5%)。另一方面,从事高职研究人员的专业性不强。21人中有教育、管理或统计学术背景的人数只有10人,导致这些机构面临“人少事多、专业性不强”的发展困境,在从事高职研究时能力不足。如GX6所言,“学校教科研室隶属于教务处,就我1个人,领导让做科研但我能力有限,他也不强迫”。可见,人员队伍建设水平偏低制约了高职院校高职研究机构充分发挥学术理论研究的职能。当然,高职院校高职研究队伍建设水平低,也与之前高职院校缺乏制度环境有关。如GX6分析道,“在未受重视的高等教育发展格局下,高职处于为生存而努力的阶段,其机构的职能经常变化”。这些印证了已有的研究结论:从全国教育科学规划立项课题来看,职业教育科研能力不断提高,但地位依然较弱;本科院校是职业教育研究的主体,且地位不断强化[12]。同时,职业教育还存在研究队伍、问题意识和方法意识、科研能力与水平等方面的不足[13]。高职院校高职研究机构的理论研究水平偏低,自然难以探究高职教育本质,并为其高质量发展提供学理支撑。

(三)服务全校决策机制不健全,院校研究职能受限

比较符合我国国情的院校研究模式有三种:院校研究所、院校研究中心模式,院校所、委员会模式,高教所与发展规划处合并模式。当前采用第三种模式的院校较多,其两块牌子、一套人马,能促进学术与行政紧密结合,为学校决策提供有效支持[14]。而在高职院校7所高职研究机构中有2所相对独立,其他5所均隶属于非规划类管理部门,这带来了两方面的问题:一是服务局限于部门而非全校。即使承担了部分院校研究职能,也因其“部门化”特征而主要服务于某个管理部门而非全校,范围受限,如GX3表示“目前学校高职教育研究所的职能多样,但在不同职能发挥上主要看部门领导的意志”。二是研究成果转化为学校决策的机制不健全。如GX7指出“学校的决策机制不是很成熟,没有科学规范的决策咨询流程,可能整个高职院校都存在这个问题”。可见高职研究机构的高质量成果转化为学校决策的机制还不成熟,这将制约其院校研究职能的发挥,并使得高职院校的现代化决策和管理缺乏基于本校研究的科学依据。