积极取向的高职学生心理危机成长双驱动双保护机制研究

作者: 吴丽玫

摘 要 积极心理学和场动力论视角下,高职学生心理危机被视为学生成长的一种机遇和生命价值的新转折点,是人生发展中暂时遇到困难、挫折、失败的成长考验,具有极其重要的成长价值和潜在教育价值。经过危机考验的学生心理发展水平从初期的不健康状态、中期的亚健康状态恢复到后期的完全健康状态,学生危机成长也从负、零动力水平发展到正动力高级水平状态。在内外力“双驱动双保护”机制作用下,只有保护性因素力量成为主导力量,危害性因素力量降到最低,学生心理发展达到最佳健康水平,才能实现学生危机成长动力最大化,让学生从心理危机中获取重要经历、独有的心理经验资本,深度思考挫折困难对人生成长成才的积极价值,激发学生挑战与超越自我的成长动力。

关键词 高职学生;心理危机成长;积极心理学;场动力论

中图分类号 G442 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)02-0041-06

心理危机是影响大学生健康的重要因素,而大学生又是心理危机的高发群体,原因是其知识体系尚未搭建完成、价值观尚未塑造成型、情感心理尚未发展成熟,当外界环境及思潮对其价值观产生冲击时极易引发心理危机问题[1]。近年来,大学生自杀或伤人等心理危机事件时有发生,已严重影响到大学生成长成才发展和校园和谐稳定。与本科生相比,高职学生因自主、自控和学习能力较弱更易产生危机行为。因此,开展高职学生心理危机研究具有紧迫性,然而目前研究只局限于传统心理危机负性概念意涵视角,将其单纯视为一种风险、灾难、困境、危害、心理问题、精神疾病及极端事件等不良现象,偏重于干预救治而忽视其成长价值,笔者则从当代积极心理学新视角探讨学生心理危机成长价值、动力发展机理和规律及保护机制等问题。

一、积极取向下高职学生心理危机的成长价值启示

(一)传统负性心理危机概念特征

心理危机概念由美国心理学家凯普兰(G.Caplan)于1964年提出,指当个人面临困境之前处理困境已有经验或目前处理问题的支持系统不能应对眼前困境问题时,所产生的焦虑、不安、躁动等心理困扰失衡状态,具有危险性(个体躯体和精神上严重病态反应)、时间性(持续数小时或数周)、复杂性(生理和精神症状)等特征。由此,高职学生心理危机常被理解为遇到突发事件或重大挫折困难时,学生无法用已有资源和应激方式来解决问题所出现的认知、情绪与行为严重心理失衡反应,常被视为一种消极心理状态和负性伤害行为体验,如敏感多疑、失落自卑、恐惧紧张、绝望无助、自闭抑郁、失眠昏倦、躯体疼痛、血压升高、抱怨攻击、冷漠轻生等。

(二)积极心理危机概念意涵的成长价值启示

美国心理学家马丁·塞利格曼认为,“危机”既蕴意危险,也暗含机遇,危机不再意味着迫在眉睫的大灾难,而是生命中一个必要转折点,它汇集了健康复原和积极成长,是一种成长经验资本。心理危机成长应更加强调与关注学生的积极人格品质、审美认知加工、乐观情绪体验、和谐人际关系、失败宽容态度、坚强韧性毅力、创造勇气智慧、心理弹性应对和人才培养等正能量育人功能,而不是仅仅停留在危机伤害干预治疗后的心理康复层面。心理危机发生后,学生可以体验到伤害与成长两种不同性质的认知情感行为体验,个体主观差异性很大,干预治疗成效好可快速恢复身心健康并从伤害性体验中更多发现成长价值元素,把外部危害性因素转变为反向激励保护性因素[2]。

积极心理学视角下,高职学生心理危机更多被视为学生成长的一种机遇和生命中的必要转折点,是一种人生发展过程中暂时遇到困难、挫折、失败的成长考验,不仅能确保咨询辅导和救助治疗使学生心理康复和顺利完成学业,而且还能通过新环境适应性训练、弹性应变处置能力培养、挫折意志品质教育和失败经验学习等促进学生更好地成长成才。经历过心理危机的学生能更加深入地了解自身发展优劣势,重新认知挫折困难和深度思考人生成长成才的积极价值,从危机中获取重要经历、独有的心理经验资本,极大提升自我洞察敏锐力和挫折耐受坚韧性,更加注重成功自信心培养与未来人生发展规划,形成更加正面的认知评价、理性的情感体验、协调的躯体行为和稳定的人格品质,不断强化积极向上的保护性力量,把危害性干扰与消极性体验转化为挑战与超越自我的成长动力。

二、场动力论视角下高职学生心理危机成长“双驱动”机制原理

(一)学生心理危机成长“双驱动”影响因素

“双驱动”影响因素包括外力驱动和内力驱动两个方面,前者由外部环境刺激因素组成,涉及自然、社会、政府、企业、家庭、学校等外在生态情况,又分为保护性和危害性两类因素;后者由学生心理健康发展水平动力来源因素组成,涉及认知、情感、生理和人格等,具有鲜明的个人特性和心理成长特征。

1.外力驱动

外力驱动指外部环境刺激影响因素,对危机成长动力发挥调节和辅助作用。首先,保护性因素促进成长动力水平提升,属于积极正面因素,如良好社会环境、政府与企业及家庭关爱帮扶、高职院校支持保障、和谐人际关系等,可降低危机发生率和减轻伤害程度,起到支持、助力学生心理康复、危机化解与成长发展的加速作用。其次,危害性因素阻扰成长动力水平提升,是危机产生的导火索与诱因源,危害学生身心健康成长,属于消极负面因素,如社会歧视、网络诱惑、新环境适应、家庭认知偏差、学习困惑、就业困难等,危害、扰乱、破坏、减缓学生心理成长,从而使学生失去拼搏的信心以至于失去成功成才的机会。在学生心理成长动力正能量状态下,危害性因素也会转化成保护性因素,起到激励加速成长作用,这取决于强大的外部支持力量和内在心理健康发展能力。传统研究认为学生心理危机主要由负性情境的危害因素引起,但当今新观点认为也可以由正性情境因素带来的危害性消极影响而导致,国家经济社会环境向好,学生基本需求的满足过剩和优越无忧的生活条件同样会产生新危机。

2.内力驱动

内力驱动指学生内部动力来源影响因素,对危机成长动力发挥决定和主导作用。一是认知因素影响成长动力的发展方向,认知失调可以导致危机,认知方式、评价倾向影响危机学生成长的态度价值取向,危机成长水平是由学生认知加工的信息内容、评价方式、时机节点、深度精度和反思顿悟等因素决定的,学生认知反思越主动、态度越积极、加工越深入、感悟越深刻、归因越客观,就越能领会和寻找到危机成长的价值意义。二是情感因素影响成长动力的激发强度。情绪障碍也可以导致危机,情绪不稳定的人格特征与情绪指向的应对方式是危机的重要预测因素,焦虑情绪则可作为危机的重要预警指标,对危机成长产生正向与负向两极性渲染作用,正向情绪具有动力添加剂与助推器作用,负向情绪则产生抑制影响和减缓作用,学生正向情绪体验得越深刻、控制得越理性,对认知加工与情绪表达的驱动力就会越强,获得的成长幅度就越大。三是生理因素影响成长动力的保障基础。学生的认知、思维、情感与行为活动都完全依赖于躯体和大脑,躯体健康状况和大脑功能结构决定着身体行为的平衡协调能力,当学生危机发生后躯体是通过下丘脑—杏仁核或下丘脑—大脑皮层—达杏仁核两种路径进行生理行为反应的,前者属于高速公路,认知加工和情绪表达趋于正向,身心保持健康状态,心态平和安静,躯体行为协调一致,学生危机成长就较为快速高效;后者则属于盘山公路,认知加工和情绪表达趋于负向,身心处于亚健康或不健康状态,躯体行为失调紊乱,出现自闭抑郁、焦虑烦躁、紧张失眠、躯体疼痛或情绪化等心理生理反应,学生危机成长较为缓慢低效[3]。四是人格因素影响成长动力的持续稳定。学生人格类型和特质在行为活动中一旦形成,就变成较为稳定的个性特征,对学生危机成长产生不同影响作用,那些性格外向型、认知正向归因、自我效能感强、自信韧性耐挫力高、情绪控制稳定的学生获得危机成长更多,这些积极的人格品质需要不断积累与强化,成为调节支配社会资源、认知、情感和生理等内外部因素的主导力量和稳压器,也是学生危机成长的终极育人目标。

(二)学生心理危机成长“双驱动”工作机理

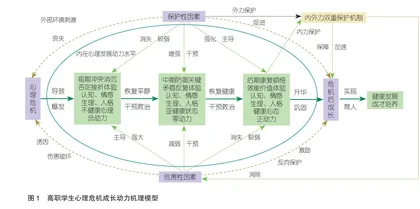

依据美国社会心理学家库尔特·勒温的场动力论原理,高职学生心理危机成长动力机理模型如图1所示:危机成长动力水平取决于学生内在心理健康发展程度,是由内外部动力结构因素相互作用和综合影响的结果,学生内在认知、情感、生理、人格等因素和外部环境保护、危害刺激等因素之间相互交叉影响,共同作用于学生危机成长,形成了一个复杂、融合、有序、规律的动力水平加工系统,而且呈现出正比例关系效应,这种高度融合性的效应关系决定危机成长的方向、速度和程度。当学生内部动力水平为零状态时,无论是积极正面还是消极负面的外部环境刺激,都不会对危机成长产生实质性影响,其正负影响力始终处于势均力敌与矛盾斗争的对冲、徘徊和拉锯状态;当学生内部动力水平为负能量时,积极正面的外部环境刺激只会失去保护作用,消极负面的环境刺激会对危机成长产生加速伤害与破坏作用;当学生内部动力水平为正能量时,无论是积极正面还是消极负面的外部环境刺激,都会对危机成长产生正向保护支持和反向激励促进作用。

(三)学生心理危机成长“双驱动”发展过程

1.冲击消沉期——伤痛、茫然、偏执、回避阶段

危机初期,消极不健康心理首先被激活并占据主导地位,外部保护因素影响力相对弱小或失去作用,危险、破坏与伤害性力量强大,主要是自我否定与挫折暗示的负面认知情感体验,危机学生的心理成长发展动力水平为负向状态,自我免疫力低下,抗风险与承受挫折打击的心理能力较弱。此时,危机学生产生大量不良身心行为反应症状,如生理肠胃腹泻不适、食欲下降、头痛疲乏、血压升高、失眠、做恶梦、呼吸困难或窒息感、惊吓肌肉紧张等;出现恐惧焦虑、沮丧忧郁、绝望易怒、否认自责、不安烦躁、孤独敏感、紧张担忧、害怕死去等情绪;出现注意力分散、缺乏自信、转移决定困难,健忘效能降低等认知;出现多疑、社交退缩、疏离逃避、害怕出门、自责或怪罪他人等行为。可见,危机学生严重心理失衡,心理防线崩塌,感到震惊、恐慌、不知所措,无法接受、不愿意面对现实,忧郁悲伤,对生活失去信心,对成功感到绝望,想结束生命解脱压力,自卑不信任他人,对他人产生猜疑嫉妒、攻击报复心理。因此,这个时期的首要任务就是要防治重大突发心理危机死亡事件发生,紧急采取干预保护措施,家医校协调配合,时时关注与干预治疗,做好情绪安抚,对于病情严重者应快速转介医疗机构给予药物治疗与家庭监护,避免二次身心伤害,把伤害风险发生率和伤害程度降到最低,尽快摆脱低潮期和度过伤痛期。

2.防御斗争期——冷静、接纳、反复、矛盾阶段

心理学防御机制原理表明,个体都有自我防御、趋利避害和重生向上的本能天性。所以,处于危机中期的学生心情逐渐平静下来,开始面对与接纳危机事件,渴望恢复心理平衡,努力试图控制焦虑和情绪紊乱,损害失调的认识功能开始恢复,会出现否认、合理化、决策困难、犹豫徘徊等矛盾心理,外部保护力量逐渐增强,焦虑减轻,自信增加,危害性力量开始减弱,学生恢复到自我防御心理亚健康状态水平,开始倾向于被动接受外界保护因素的影响,被动阻止和减少外界危害因素干扰和伤害,学生身心健康能力不断提升,这两种刺激力量时弱时强,处于势均力敌的反复斗争拉锯战阶段,学生内心最终从徘徊迷茫期、观望犹豫期、矛盾斗争期回到平静恢复期、认同接纳期,内部动力加工系统基本协同一致,学生心理成长动力发展水平开始由负向、零状态慢慢转向低级正向状态。因此,此阶段是一个十分重要的关键转折期,首要任务就是在持续加大心理援助和挫折教育的同时,让学生更多关注来自社会支持和重要他人(例如师长、恋人、朋辈)的安慰和理解,在互动中获得积极与正向的力量,有意识、主动且越来越多地运用认知加工模式正视心理危机事件,逐渐恢复心理免疫力。

3.康复顿悟期——康复、巩固、成长、超越阶段

危机后期,通过全社会的关爱、帮扶以及家医校协作的心理教育干预治疗后,外部危害性因素力量逐渐减弱和消失,保护性因素力量开始发挥主导作用,危机学生积极采取各种方法接受现实,寻求各种资源努力设法解决问题,焦虑消失,自信与认知功能恢复,心理恢复到阳光健康状态,学生心理成长动力水平发展至高级正能量状态,经历了危机成长变得更成熟,获得了应对危机的技巧。通过静心、理性、反思、顿悟,学生完全坦然面对现实中的危机事件,以一种更加积极的态度摆脱痛苦,具备了越挫越勇的自信感和挑战精神,积累了有益的心理资本和挫折应对经验,学生开始主动接纳和利用外部保护性资源要素,并把危害影响转化为成长锻炼、挑战自我、超越自我的难得机会与激励动力,成长动力系统形成巨大合力。此时,危机学生身心能力得到了全面巩固和提升,心理发展水平处于完全阳光健康状态,内部动力加工系统高度协同一致,实现自我超越的巅峰状态。因此,此阶段的主要任务是培养与持续强化学生的优秀心理品质,有效提升学生人格魅力,激发学生自身潜能,主动积极接纳与利用外界的支持,不断提升学生心理健康免疫力,实现危机成长和成才发展。

三、高职学生心理危机成长“双保护”机制构建

(一)建立外力保护机制——营造多元化和全优化生态环境

1.建设和谐社会文化环境

社会环境中的不良现象是导致学生心理危机产生的重要污染源,因此必须营造有利于学生成长的良好社会风气与健康和谐的文化环境。一是改变社会认知偏见现象。调查显示,民众对各种常见精神障碍和心理危机的认知率较低,社会偏见和歧视广泛存在,54.39%的民众持负面保守态度,认为心理危机是一种病耻感,家丑不可外扬[4]。要消除对特殊群体家庭子女的认知成见与歧视,教育引导人们摒弃视危机学生为“怪物”“另类”或精神病人的“污名化”认知。二是加大社会心理健康宣传力度。充分利用广播、电视、书刊、影视、动漫、互联网等传播形式,广泛宣传健康知识,积极组织心理健康公益讲座,组织创作传播心理健康公益广告,利用影视、综艺和娱乐节目等传播自尊自信、乐观向上的健康理念,提高民众对心理疾病的科学认知度和包容度,杜绝和减少危机产生的外部负面刺激因素。