乡村振兴战略中职业教育相关政策的研究

作者: 马欣悦 陈春霞

摘 要 基于政策工具—目标分析框架,采用内容分析法,从政策工具、政策目标以及政策工具与政策目标关系三个维度,对乡村振兴战略中职业教育相关政策进行分析。研究发现,目前乡村振兴战略中的职业教育政策主要存在着政策工具运用不均衡、政策目标偏向性、政策工具与目标之间错位等问题。据此,提出乡村振兴战略中的职业教育政策优化路径,主要包括强化需求型政策配置,激发人才培养市场需求动力;完善现有供给型政策工具,构筑人才培养坚实推动力;深化环境型政策工具,创建人才培养适宜土壤等。

关键词 乡村振兴战略;政策工具;职业教育政策;优化路径

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)06-0026-07

自党的十八大以来,脱贫攻坚一直作为治国理政的主要目标,乡村振兴在其中起到关键的促进农村内生发展的作用。我国在2020年如期消灭绝对贫困和区域性整体贫困的情况下,乡村振兴也进入新的发展时期。作为一种特别强调内生发展思路的战略,乡村振兴有助于协调城乡资源配置,降低精准脱贫的制度费用[1]。

乡村振兴的本质是农业农村的现代化,实现农业农村的现代化是最终实现乡村振兴战略的重要组成部分[2]。农民是乡村振兴的实践主体,“乡村振兴,关键在人”[3],实现农业农村现代化从根本上说在于实现农民的现代化;实现农民的现代化关键在于改造传统农民,使传统农民能够进入现代农业,让农民成为有吸引力的职业[4]。对传统农民的改造需要对其进行人力资本的开发与再开发。虽然人力资本可以通过多种途径开发,但最根本的还是职业教育路径。从2018年开始,中共中央、国务院及国家相关职能部门,密集颁布了一系列推进乡村振兴的政策文件,通过对这些政策文件的分析可以发现,职业教育是关键词之一,是影响乡村振兴的重要因素。

政策文本是分析和把握政策效果的有效切入点,对于研究政策实施过程、批判性政策分析有着重要的意义和价值[5]。为了更好地发挥职业教育在乡村振兴人才培养中的作用,有必要在乡村振兴战略中对职业教育的政策要求进行分析,以了解当前职业教育政策及其作用发挥的现状,揭示当前政策存在的问题,并对未来的政策方向及政策取向作出展望。

一、乡村振兴战略中职业教育相关政策分析的研究设计

研究设计是对研究问题的深刻分析,研究方法科学与否,分析框架合理与否,都直接影响着研究过程是否能顺利推进,更直接影响着研究结果的产生,以及研究结论的信度与效度。

(一)研究方法

要对乡村振兴战略中的职业教育政策现状进行分析,势必要对政策文本进行分析。政策文本属于明确表达的显性内容, 具有多重维度且蕴含丰富的信息[6],因此,本研究采用内容分析法对乡村振兴战略中的职业教育政策文本进行分析。“内容分析法的实质是对文献内容所含信息量及其变化的分析,其研究目的是根据数据对内容进行可再现的、有效的推断”[7]。概括来说,内容分析法是一种能够对乡村振兴战略中的职业教育政策进行系统性和客观性描述的科学研究方法,可以通过对政策内容进行剖析获得结论[8]。内容分析法主要分为三类:一是解读式内容分析法,二是实验式内容分析法,三是计算机辅助内容分析法。本研究综合实验式内容分析法与计算机辅助内容分析法,通过Nvivo11.0软件对政策文本进行编码,根据编码分类,计算每类内容元素出现的频率,概括描述明显的内容特征。

(二)资料来源

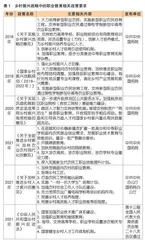

在确定基本的研究方法后,需要对可供分析的数据进行选择。乡村振兴一词正式出现是在2017年党的十九大报告中,最早的相关政策文件是2018年的《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》。在乡村振兴战略提出后,许多相关文件也时有提及,但是此类文件中往往缺乏明确的关于乡村振兴的实施政策。因此,本文选取的是自2018年起与乡村振兴直接相关的政策文件,共6份,见表1。

(三)分析框架

政策工具是为达到具体政策目标而采取的方法、手段和措施[9]。目前较为主流的政策工具分类理论主要有三种:一是根据施策客体的需求,将政策工具分为命令性工具、激励性工具、能力建设工具和系统变革工具四类;二是根据政府对政策工具的干预程度,将政策工具分为强制性工具、混合性工具和自愿性工具三类;三是根据政策工具对主客体影响的差异性,将其分为供给型、需求型和环境型三类[10]。不同的政策工具分类理论根据研究需求的不同,具有不同的适应性。本研究探究的是乡村振兴战略中职业教育相关政策要求情况,最终目的是进一步提升职业教育在乡村振兴中促进人力资本开发的能力,而其中的关键问题在于职业教育供给与乡村振兴人力资本需求之间的关系;同时,根据教育政策与农村政策工具研究的应用频率与乡村振兴战略中职业教育政策的实施特点,本研究采用罗斯韦尔等人的政策工具分类理论,将供给型、环境型和需求型作为政策工具分析的一级维度。

供给型政策工具主要以提供动力为主,是指政府在资金、基础设施等方面加大投入,促进职业教育对乡村振兴人才的培养;需求型政策工具主要以对市场的培育和刺激为主,是指政府通过服务外包、市场引导等方式,刺激对职业教育的需求,增加职业教育吸引力,最终促进乡村振兴人才的培养。环境型政策工具主要为职业教育人才培养提供合适的环境,是指政府通过体系建设、制度保障等措施,优化乡村振兴人才培养的外部环境,以间接促进职业教育对乡村振兴人才的培养。

在一级维度的基础上,通过对政策文本的分析,形成了11个二级维度,包括资金投入、硬件设施、软件保障、创新教培形式、服务外包、鼓励引导、需求引领、目标规划、体系建设、制度保障和金融支撑。

从已有研究来看,仅从单一角度,即从政策工具视角进行政策分析,显然无法反映政策工具的选择全貌[11]。因此,在对政策工具进行分类的基础上,还需要对政策目标进行分析。通过对现有政策文件中职业教育政策目标的归纳、分析和总结,结合乡村振兴的需要,可以看到,职业教育政策目标总的来说就是为乡村振兴培养人才。具体来看,一是通过基础设施建设以及增加乡村教育容纳水平,实现增加乡村振兴人才供给数量提高的目标;二是通过职业教育与培训,提升乡村振兴人才供给质量;三是通过有针对性的补偿性教育与专业培训,优化乡村振兴的人才结构。概括来说,乡村振兴人才培养的职业教育政策目标主要有三个:一是增加乡村振兴人才存量;二是提升乡村振兴人才质量;三是优化乡村振兴人才结构。另外,通过对当前政策的分析可以发现,人才培养的量与质是相互依存、相互交错的关系,因此,在这里将乡村振兴的职业教育政策目标概括为增加、提升乡村振兴人才量和质以及优化乡村振兴人才结构两个方面。

基于以上对乡村振兴战略中的职业教育政策工具和目标的分析,形成了研究框架,见图1。

二、关于乡村振兴人才培养的职业教育政策现状分析

对乡村振兴战略中职业教育相关政策要求现状的研究,是分析当前政策存在问题及对后续政策展望和设计的基本前提。乡村振兴战略中的职业教育政策要求本身就是一系列政策工具的组合,政策工具的选择和组合结构是否合理、运用的系统化程度,都对政策的执行和效果实现有着极大的影响[12]。同时,从现有研究来看,目前关于乡村振兴的职业教育研究多是以乡村振兴为背景,关注职业教育如何服务乡村振兴,直接对乡村振兴人才培养的职业教育政策进行研究的较少。因此,本研究从政策工具的视角出发,基于政策工具—目标的分析框架,采用内容分析的方法,使用Nvivo11.0对相关政策文本进行编码和分析,以对乡村振兴战略中的职业教育政策要求现状进行研究。在确定研究方法与分析框架的基础上,通过Nvivo11.0对6份乡村振兴文本中的职业教育政策工具进行编码,共获得编码71条,以下分别从政策工具、政策目标和政策工具—目标三个方面对乡村振兴战略中的职业教育政策要求现状进行分析。

(一)政策工具维度分析

首先以政策工具为分析单位,分别统计各维度数量与百分比,见表2。

在乡村振兴战略中的职业教育政策要求中,供给型、需求型和环境型三种政策工具均得到了应用,但是不同类型的政策工具应用比例不同,其中应用比例最大的是环境型政策工具,占政策工具总数的59.15%;其次是供给型政策工具,占总数的28.17%;需求型政策工具使用频率最低,约占总数的12.68%。

具体来看,首先,在供给型政策工具的应用中,软件保障、硬件设施政策所占比例大致相当,分别为35%、30%;但是与资金投入相关的政策工具相对较少,仅占供给型政策工具总数的10%。其次,在需求型政策工具方面,使用鼓励引导政策工具最多,约占需求型政策总数的66.67%;需求引领和服务外包政策较少,仅占总数的22.22%与11.11%。最后,在环境型政策工具的应用上,政府重视目标规划政策的制定,其总数约占环境型政策工具总数的57.14%;而金融支撑政策则相对较少,仅有2.38%的环境型政策工具为乡村振兴的职业教育人才培养构建合适的金融环境。

从上述结果中可以发现,当前促进乡村振兴人才培养的职业教育政策工具以环境型政策工具为主,供给型政策为辅。在环境型政策工具中又以目标规划政策为主,需求型政策工具供给较少,且在需求型政策工具中以鼓励引导政策为主,服务外包等政策较少。综合来看,当前我国乡村振兴政策工具的使用较不均衡,环境型政策工具占比过大,需求型政策工具供给不足,次级政策工具的结构仍然有待优化。

(二)政策目标维度分析

在对政策工具进行分析的基础上,还需要对政策内容进行分析。根据乡村振兴人才培养的目标及相关政策文本的内容,可以将乡村振兴的人才培养目标分为提升乡村振兴人才数量和质量,以及优化乡村振兴人才结构两个方面。见表3、表4。

由表3可以看到,现有职业教育政策为促进乡村振兴人才培养目标的达成提供了支持。在乡村振兴人才培养的两个主要目标中,相较于优化乡村振兴人才结构而言,目前的政策对提升乡村振兴人才数量和质量的支持更多,占政策总数的60.56%。这说明当前阶段,乡村振兴人才的培养仍然以提升数量和质量为主,对人才结构优化的关注相对较少。

由表4可知,在具体政策工具使用上,资金投入、服务外包、体系建设及金融支撑四个政策工具维度上未对优化人才结构做出应有的支持,相关政策全部助力在乡村振兴人才数量和质量的提升上;硬件设施保障、创新教培形式和制度保障政策主要用来支持提升人才数量、质量,软件保障和目标规划政策主要应用于优化人才结构;此外,鼓励引导和需求引领两个维度的政策对目标的支持程度是一致的。

综合来看,当前乡村振兴的职业教育政策对提升人才培养数量、质量的支持更多,更倾向实现提升人才培养数量质量的目标,在资金支持、拉动需求以及环境保障等方面全力促进该目标的实现;对优化人才结构目标的支持则主要体现在需求型政策工具中,具体表现在对相关主体的鼓励和引导上。

(三)政策工具—目标维度综合分析

在分别对政策工具和政策目标分析以后,还需要综合政策与目标两个角度,进行二维交叉分析,探寻两者的关系特征。见表5。

由表5可以发现,提升人才数量、质量的目标在供给型、需求型和环境型政策工具中分别占65%、55.56%和59.52%;同时,为实现该目标,使用的供给型、需求型和环境型政策工具分别占比27.08%、11.63%和58.14%。因此,可以认为环境型政策工具与提升人才数量质量的关系更为紧密。优化人才结构目标在供给型、需求型和环境型政策工具中的占比分别为35%、44.44%和40.48%。在该目标中,供给型政策占工具比25%,需求型政策工具占比14.29%,环境型政策工具占比60.71%,同样是环境型政策工具与目标关系更为紧密;同时也可以看到,供给型政策工具和环境型政策工具主要应用于提升人才数量质量,需求型政策工具在两个目标的应用上大体相当,但是由于环境型政策工具整体占比较高,因此,两个目标的实现主要还是受到环境型政策工具的影响。

二、乡村振兴战略中的职业教育政策困境

近年来乡村振兴战略中的职业教育政策对乡村振兴人才培养起到了积极的促进作用,但是现有政策依然存在诸多不足。

(一)政策工具运用不均衡

政策工具运用不均衡主要表现为:一是供给型政策工具应用相对稳定,但是政策工具使用不够多元化。从上述统计结果可以看到,供给型政策工具在三种政策工具类型中的比例约占整个乡村振兴战略中的职业教育政策要求的1/3。这说明,当前供给型政策工具在乡村振兴战略中职业教育政策体系中的运用相对稳定且合理;但是,从次级政策工具来看,软件保障与硬件设施政策的占比均超过1/3,而资金投入政策相对于其他政策而言,占比仅有10%,说明次级政策工具之间存在配置不协调的问题。乡村振兴战略中的职业教育软硬件保障政策主要包括学校、培训基地建设、实训基地建设、课程、师资队伍建设以及提供相应的培训等。政府为职业教育促进乡村振兴人才培养提供了相应的基础条件,但是资金投入的不足可能会带来“木桶效应”,反而降低了基础条件的使用效率和价值,影响政策目标的实现。