社区主导发展理念下澳大利亚土著职业教育反贫困:机理、实践路径与特点

作者: 陈琪

摘 要 20世纪90年代,世界银行提出了“社区主导发展”反贫困理念,认为贫困人口及其社区是反贫困的目标群体,主张将反贫困资源的管理权和控制权交给社区,赋予社区参与权和决策权,以根除贫困。土著人作为澳大利亚最贫困的群体,澳大利亚政府依据社区主导发展理念治理土著人的贫困问题,并进一步落实在被奉为脱贫“秘密武器”的职业教育和培训实践中。社区主导发展理念下的土著职业教育从赋予社区权利,发挥土著人的主体性价值;构建与土著文化相适应的培训内容和学习环境,提高脱贫能力;内外联动,创建多元协同参与的反贫困共同体三个方面,着力解决土著人的多维贫困问题,形成了彰显人本思想和可持续发展的反贫困特点,为世界职业教育反贫困提供了有益经验。

关键词 澳大利亚;土著人;社区主导发展;职业教育反贫困;贫困治理

中图分类号 G719.611 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)10-0073-07

消除贫困以促进发展是人类社会的共同奋斗目标。在艰难的反贫困道路上,“谁是真正的主体”“追求什么目标”“如何实现目标”应是反贫困行动必须思考和首先明确的问题。土著人①作为澳大利亚最早的原住民,无论在住房、卫生、医疗、教育还是就业、政治参与等方面,都和主流群体存在较大差距,成为澳大利亚最贫困的群体[1]。为了缩小土著人和主流群体的差距,澳大利亚将职业教育作为土著人反贫困的重要抓手,在社区主导发展理念下不断进行土著职业教育改革,积极探索土著职业教育的社区主导发展路径,以提高土著职业教育的反贫困能力。

一、社区主导发展理念的提出及其内涵

20世纪90年代,世界银行提出了“社区主导发展”(Community-Driven Development)的反贫困理念,认为“赋予社区组织及其成员决策权和资源,使他们能够与回应其需求的支持性组织和服务提供者建立伙伴合作关系,如当地政府、私营部门、非政府组织和中心政府机构。社区主导发展是提供社会和基础设施服务、组织经济活动和资源管理、赋予贫困人口权利、提高社区治理能力和水平、加强贫困人口安全保障的一种有效反贫困途径[2]。社区主导发展作为在20世纪70年代兴起的参与式发展理论基础上形成的一种贫困治理理念,是参与式发展方法的最高阶段。

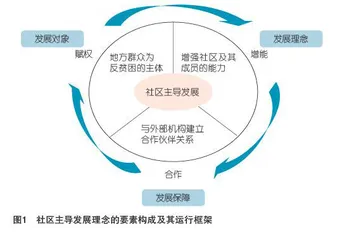

社区主导发展是一种社会进步的发展理念,它在发展对象上,强调通过赋权,将社区及其成员作为发展的主体;在发展理念上,非常重视参与对象及其社区能力的提升;在发展保障上,注重利用内外部组织与资源,从而形成强大的合作共同体,见图1。它包括三个核心要素,分别是赋权、增能与合作,各要素间相互依托与联结,共同构成了社区主导发展运行的结构框架。该理念有效解决了反贫困中谁是主体、如何调动贫困人口积极性和反贫困项目如何开展的难题,对社区发展和贫困治理方式变革产生了深远影响。社区主导发展理念被广泛应用于各类反贫困项目中,如教育和培训服务、社区卫生、水利和道路等基础设施建设、医疗服务、母婴营养等,已经在全球100多个国家和地区进行了广泛实践,成为有效改善贫困治理结构和促进贫困人口可持续发展的反贫困指导思想。

二、社区主导发展:澳大利亚土著职业教育反贫困的指导思想

为解决土著人贫困问题,促进社会的公平与正义,澳大利亚在多种反贫困理念的指导下,制定了多项政策,提出了诸多推动土著社区发展的项目。其中,社区主导发展理念突出社区在反贫困中的主体性地位与价值,尊重社区及其成员的利益,与澳大利亚20世纪70年代提出的土著人“自决”政策(self-determination policy)不谋而合,成为澳大利亚土著职业教育反贫困实践行动的主要指导思想。澳大利亚将社区主导发展理念有效融入土著职业教育发展中,不仅是得益于减轻土著人贫困的迫切需要,更是改革土著职业教育“自上而下”发展方式的现实呼应。

(一)对土著人多维贫困的正义性关照

由于多种历史和现实原因,澳大利亚土著人处于严重贫困的境遇,不仅经济收入低,贫困文化根深蒂固,而且权利被剥夺和能力低下更是阻碍土著人发展的根本因素,致使他们各方面的基本权利保障落后于主流群体,面临着严重的社会排斥。澳大利亚墨尔本学院与圣劳伦斯兄弟会(Brotherhood of St Laurence)共同开展的一项调查研究显示,社区中不同群体经历着不同方式的社会排斥,妇女、移民者、老年人、残疾人、辍学者、离异单身者等易遭受不同程度的歧视,其中被社会排斥的土著人占到了44%,而18%的土著人受到了非常严重的社会排斥[3]。排斥作为一种由不平等权利关系导致的动态、多领域过程,土著人以各种形式被隔离在主流社会之外,加剧了社会的不平等和阶层固化,从而使土著人的边缘化地位被强化,自尊心和自信心受到打击。

一个人不应被排斥在某种社会关系之外,社会排斥本身不仅是权利剥夺的表现,也是能力贫困的一部分[4]。因此,消除社会排斥,关键在于赋予土著人权利,提高其综合能力,确保他们能够正常地进行社会交往和参与社会活动。社区主导发展理念强调由社区成员自己推动社区的发展,重视他们在社区建设过程中的参与,以及实质性权利的获得。该理念运行的基础是以社区成员的广泛参与为基本诉求,以社区成员的能力建设为追求目标,是一种尊重社区成员意志和提升其综合能力的反贫困机制。土著人作为土著社区建设的主体,他们的科学文化知识、道德素质和修养、治理能力等都会从根本上决定土著社区经济社会发展的成败。澳大利亚将社区主导发展理念广泛应用于土著社区的脱贫实践中,并与土著职业教育和培训相融合,借此能够有效提高土著人反贫困的综合能力。

(二)对自上而下反贫困方式的反思

安德鲁·弗里斯特(Andrew Forrest)通过对土著人职业培训和就业状况的实地调研发现,政府供给驱动的职业教育模式专注于解决土著人的就业劣势问题,通常是政府凭借其权威性自上而下地进行资源配置,主动权更多地掌握在培训政策和项目制定者手中,易形成“大水漫灌”的样态,而且“这种忽视土著个体和雇主需求的方式,并没有完全实现预期的效果”[5]。此外,政府自上而下的反贫困方式,通常将促进土著社区发展的服务外包给资源不充足的机构,导致政府和社区脱离,缺乏与土著人的有效互动,极易削弱政府的执行能力[6]。同时,外部机构往往不了解土著人的实际诉求,或者不知道以何种方式为土著人提供适切的服务,致使服务供给与土著人发展需求失衡,不利于土著社区的可持续发展[7] 。

土著社区是土著人以土著传统文化为基础而形成的稳定共同体,土著人依据共同文化的凝聚力,通过某种社会关联和互动形成了关系网络,具有同等的利益价值取向。社区主导发展理念强调社区及其成员不再是减贫工作的帮扶对象,而是重要的人力资源与合作者,他们不仅拥有比普遍认识中更强大的资源,而且也是从反贫困行动中获益的最终享有者。社区只有自己掌握了资源的决策权和控制权,才有权利主导与决定本社区的优先领域和发展议题,从而实现本社区的优先发展目标,确保反贫困项目价值和效用的最大化[8]。正如有研究指出,当促进土著社区发展的项目、服务和政策确保有土著人参与时,其就会取得比较理想的社会成效[9]。澳大利亚参议院特别委员会(Senate Select Committee)2010年发布的评估报告也明确指出,在推动土著社区发展的过程中,“政府不是唯一的责任主体,应是促进者。……社区拥有更多的主人翁感和自豪感,各类社区发展的项目就越成功”[10]。因此,鉴于政府供给驱动模式在实践中的失真,建立土著人需求响应(demand responsive)的职业教育,成为澳大利亚完善反贫困路径的必然选择。

三、社区主导发展理念下土著职业教育反贫困的内在机理

社区是土著人生活的基本区域空间和组织单元,也是他们参与社会活动的基本单位。社区主导发展理念蕴含的赋权、增能、合作思想,在逻辑上与澳大利亚社会一直以来秉持的民主、自治和多元文化的国家发展理念相契合,能够切实提高土著人职业教育反贫困的实效性,助力土著人脱贫目标的实现。

(一)强调赋权,减轻土著人所面临的社会排斥

吸引社区成员参与到关乎自我发展和社区贫困治理的队伍中,应明确他们在治理过程中的角色和功能,而首要前提在于重建社区权利结构,向贫困人口赋予权利。社区主导发展理念的核心是通过赋权,将促进社区发展的控制权和决策权下放给贫困人口,使他们获得表达自我诉求的权利。“赋权作为一种以人为本的方法”[11],“它将贫困人口置于反贫困和发展的中心,将他们视为最重要的反贫困资源,而不仅仅是反贫困要解决的问题,”[12]能够促使贫困人口对本地区正在实施的反贫困项目更具主人翁意识和责任感,有助于帮助社区减少对外部力量的依赖,从而激励他们依靠自我内生动力战胜贫困。反贫困不仅是人类发展的目标,更是过程和结果,意味着贫困人口必须参与对其生活产生影响的过程,并发挥自身作用。社区主导发展理念倡导的赋权思想,从制度上明确了贫困人口的参与权,使贫困人口成为反贫困的决策主体、行动主体和受益主体,有助于改变贫困人口在反贫困过程中参与不足的难题。

澳大利亚历史上的种族灭绝政策、“白澳政策”和“同化政策”,使土著人在政治参与、就业、教育、医疗和住房等基本权利保障方面面临着严重的社会排斥,与主流群体形成鲜明对比。通常,“拥有高水平基础技能的成年人,更能体会到技能可以使他们在社会和政治生活中拥有发言权”[13]。因此,赋权作为一种凸显土著人和土著社区为反贫困主体的重要举措,利用社区主导发展理念的赋权思想优化土著职业教育反贫困的举措,有助于从根本上解决土著人对本社区事务参与不足、权利缺失的问题,进而减轻土著人遭遇的社会排斥。

(二)重视发展能力,提高土著社区能力建设的水平

提升土著人的人力资本,是解决能力贫困的关键举措,有助于确保土著人更好地承担起自主脱贫的责任。贫困人口和社区拥有的权利,本质上是属于法律和制度层面上的外部增权,其主体是国家权力机构和各级政府,但这种权利的最终实现取决于权利拥有者依靠内部力量的自主增权[14],如果贫困人口自身能力低下,那么外部增权带来的权利并不能充分实现,同时,社区的权利也就不复存在,脱贫也就难见成效。因此,赋予土著人在反贫困资源配置中的决策权,让他们真正参与到反贫困项目实施的全过程,最为重要的是通过职业教育和培训等各种方式增能,即实现他们人力资本的提升,以确保土著社区及土著人依靠自身的力量解决贫困问题,避免因其边缘性地位而导致的权利被合法性侵占,实现权利主体和受体的同一性。否则,即使他们被赋权,也会因发展意识和能力薄弱而难以摆脱边缘化的处境。

1995年,联合国出版的《社区发展推动社会进步》报告指出:“社区发展是由社区全部成员积极参与、充分发挥其创造力以促进社区经济社会发展的过程。”[15]社区主导发展理念中的“发展”区别于传统外源式、依附式的发展模式,强调发展是依靠社区、为了社区和以社区能力提升为依赖路径的发展。从发展目标上而言,社区主导发展的终极目标是提高贫困人口综合发展能力,促进社区实现可持续发展,即将贫困人口个人发展与社区扶贫结合起来,不仅要增强社区的基础设施建设,提供社会公共服务,提升贫困人口的收入水平,而且要开展社区组织建设,培育社区成员的集体责任,最终实现个人福利与社区发展,达到社区自力更生、可持续发展的目标。因此,社区主导发展项目能够以土著社区成员的发展为基本诉求,发挥社区成员的凝聚力,通过赋权和增能,使土著人在社区项目和活动参与的过程中,获得自力更生和自主发展的能力,从而有效提高土著社区的治理能力,提升土著社区的能力建设水平。

(三)注重合作,助推形成土著人反贫困的合力

反贫困是一项复杂的工作,完全借助地方组织和地方群体的力量,忽视外部力量在反贫困行动中的参与是不切实际的。世界银行明确指出,社区应和外界机构、组织建立稳定的合作关系,外界部门的指导是促进社区提高反贫困能力、有序开展反贫困项目的重要智力支持和资源保障。社区主导发展理念下的合作强调社区在反贫困中是主角,应充分发挥他们的主体性作用,其他利益相关者主要是协同支持的外在力量。

澳大利亚政府在实施社区主导发展的职业教育反贫困项目中,非常注重土著社区与外界组织机构合作伙伴关系的建立,以增强反贫困的成效。如有研究指出:“土著社区主导项目成功的关键在于其与合作组织建立了强有力、相互信任的关系。”[16]灵活与正式伙伴关系的建立,不仅是对土著社区及土著人在反贫困中权利和主体性价值的肯定,而且有助于密切土著社区和外界的联系,吸收外界技术和资金的支持,增强对反贫困资源的共享,减少重复提供服务和资源浪费。为确保不同利益相关者合理有序地开展反贫困行动,形成可持续的反贫困合作机制,各个组织机构在建立合作伙伴关系时,通常会明确合作的原则和细则。如澳大利亚学者约翰·波顿(John Burton)在案例研究中系统总结了合作伙伴关系稳定长久的原则,分别为:以保持信任的长期可持续关系为承诺;尊重土著人的传统文化、历史和生活经验;给予土著人决策权;以改善土著人和土著社区的长期福祉为合作目的;各参与主体为共同的目标和活动分担责任;将过程要素视为支持和形成伙伴关系的组成部分;致力于解决土著人面临的不平等或歧视的社会现象;因地制宜,按需施策,并持开放的态度 [17]。