共生视角下粤港澳大湾区高等职业教育资源整合的现实困境与路径选择

作者: 江雪儿 陶红

摘 要 粤港澳大湾区高等职业教育资源整合是实现区域高等职业教育高质量发展、提高适应性的必要行动,具备“共生特征”。以共生理论为基础构建包含共生单元、共生关系、共生环境、共生界面在内的粤港澳大湾区高等职业教育资源整合分析框架,分析认为,粤港澳大湾区高等职业教育资源整合存在共生单元协作不足、共生关系及理念不确定、共生环境建设薄弱、共生界面传递不畅等问题。针对这些问题,可以从提高共生单元内部协作能力、植入共生理念、建设共生环境、畅通共生界面等方面实现粤港澳大湾区高等职业教育资源整合走向共生。

关键词 粤港澳大湾区;高等职业教育;教育资源整合;共生理论

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)12-0030-06

高等职业教育资源整合是现代职业教育高质量发展需攻克的重要课题。2020年,教育部明确指出,职业教育发展中政府、企业与高职院校等应当同向发力。2021年4月,全国职业教育大会着重强调推进职业教育高质量发展、增强适应性的现实要求,不断传递出新发展时期国家对职业教育发展的高度重视,其中涉及的产教深度融合、校企多方合作、跨区域合作办学等问题归根结底是职业教育资源整合的问题。高等职业教育高质量发展的重要内涵之一是科学把握高等职业教育发展中有关主体的利益诉求,实现资源整合及优化配置,关注高等职业教育资源整合是推进粤港澳大湾区高等职业教育发展的重要切入点。

随着粤港澳大湾区高等职业教育发展的稳步推进,有关主体的合作、交流不断呈现出“共生互利”的特征,共生理论的运用可以较好地解释粤港澳大湾区高等职业教育资源的整合问题。鉴于此,本研究以共生理论为指导,通过梳理高等职业教育资源整合的关键要素,构建共生视角下粤港澳大湾区高等职业教育整合的分析框架,明确实然困境,厘清可选路径,推动粤港澳大湾区高等职业教育资源整合走向共生。

一、应然表征:共生理论与粤港澳大湾区高等职业教育资源整合的吻合性

(一)高等职业教育资源整合的内涵

有关教育资源的内涵阐释,从广义上讨论,张万朋、李梦琦将教育资源定义为教育活动产生以来所创造的一切人类社会资源[1]。胡英芹认为教育资源属于经济学领域移植到教育领域的概念,一般指教育发展所需的人力、物力、财力等资源的总合[2]。从狭义上讨论,我国学者将教育资源划分为有形资源和无形资源或动态资源和静态资源,另有借助不同学科的划分维度对教育资源进行解释。结合上述研究,本研究认为,高等职业教育资源是指全社会(政府、高职院校、企业等相关主体)投入其发展当中的所有人力、物力、财力的总合,具体包括教室、教学设备、教学场所等有形资源,以及学校理念、师资力量、学生生源、学校文化等无形资源。

“整合”是一个相对动态的概念,汉语词典将其解释为整顿、协调并重新组合,不仅强调事物的系统发展,也强调事物各要素动态调整的特征[3]。资源整合是将某一个研究主体视为资源整合整体,对其运作所需的资源进行整顿、协调并重新组合,以避免各类资源各自运行所导致的整体割裂,达到资源整合的最大效果。顾名思义,粤港澳大湾区高等职业教育资源整合指的是粤港澳大湾区高等职业教育作为一个整体,其发展过程中所涉及的各类人力、物力、财力资源的整顿、协调和重新组合。

(二)共生理论与粤港澳大湾区高等职业教育资源整合的吻合性

一是共生理论已然从生态学广泛运用到经济学、教育学等多个学科,用于表达多个不同物种互利共生的过程。粤港澳大湾区的融合发展是区域经济一体化的必然趋势,其合作办学目标的实现有赖于教育资源的实力与互补程度。高等职业教育资源整合的现实难点在于统筹三地主体的需求,强调各主体主动互动并分享所具备的教育资源,实现合作共赢、互惠共生的目标。共生理论所倡导的共生单元间互利共生与粤港澳大湾区高等职业教育资源整合的问题实质不谋而合,在理论分析逻辑上能较好地解释这一问题。

二是粤港澳大湾区高等职业教育是由高职院校、政府部门、企业等多主体构成的跨界复合整体。从表层现象分析,其所存在的资源整合问题是各主体合作程度不深、缺乏资源共享意识而导致的;但从根本症结上考量,是各共生单位缺乏共生互利的观念、各共生主体产生利益矛盾、共生界面资源传递不畅等导致的。共生理论重点强调各共生主体在共生关系发展过程中,从单利共生的初级阶段、到差异化共生的必然阶段、继而走向均衡互利发展的动态过程,其共生阶段的演进紧密贴切粤港澳大湾区高等职业教育资源整合的应然动态发展,表明了粤港澳大湾区高等职业教育资源整合的共生主体协同发展过程。

无论从共生理论对高等职业教育发展的理论指导上看,还是从共生理论所强调的动态性与粤港澳大湾区高等职业教育资源整合的理想发展状态的吻合度上看,共生理论都适用于粤港澳大湾区高等职业教育资源整合的分析框架构建。

(三)共生理论视角下粤港澳大湾区高等职业教育资源整合分析框架

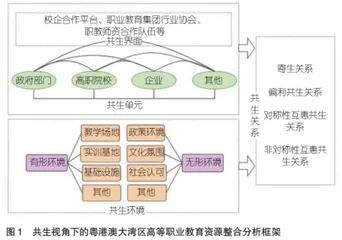

从一般的学术表达来看,“共生”本为生态学的研究范畴,指的是不同生物群体之间的紧密联系并共同生存、互利共生,强调的核心为多主体单元所构建的共生关系[4]。本研究认为,粤港澳大湾区高等职业教育资源整合的分析框架如图1所示,其关键要素包括共生单元、共生关系、共生界面及共生环境。

一是共生单元。共生单元是共生关系中的基本单位,是实现共生关系资源交换的组织单元,随着共生关系的深入发展,共生单元具有的异质性特征逐步呈现。迁移至粤港澳大湾区高等职业教育资源整合的研究中,其主要指向参与职业教育资源整合中的共生主体,包括政府部门、高等职业院校、企业等。政府部门主要通过推行职业教育发展的相关政策法规来保障各共生主体的权益,从顶层设计、财政拨款方面推进高等职业教育资源的有效整合,如印发《推进粤港澳大湾区合作发展规划》,为打造高等职业教育试验区提供规划指引;高等职业院校在政府部门的引导下,共同发挥资源共享机制的作用、整合跨三地办学所需资源;企业通过参与产教融合、校企合作的方式与高职院校实现互惠互利,实现三地高职教育的共生愿景。

二是共生关系。共生关系也称为共生模式,包含寄生、偏利共生、非对称性互惠共生及对称性互惠共生四种关系类型。以粤港澳大湾区高等职业教育资源整合为例,不同共生主体、不同共生阶段会产生不同的共生模式,但每一种共生模式都会促进资源整合产生合力。

三是共生环境。按照不同划分标准可以将共生环境划分为不同类型,如按照影响方式划分为直接共生环境、间接共生环境;按照作用程度划分为主要类型共生环境、次要类型共生环境等。结合上文对资源类型的分类方式认为,粤港澳大湾区高等职业教育资源整合的共生环境主要包括教学场地、基础设施、实训基地等有形的共生环境,及包含政策环境、文化氛围、社会认可等在内的无形共生环境。共生环境的整体优化有助于吸引优质的共生单元参与到粤港澳大湾区高等职业教育资源的整合中,并对共生的发展阶段起到推动作用。

四是共生界面。生态学的研究认为,共生界面是共生单元间相互作用、产生链接的重要媒介与通道,是指共生单元相互作用的运行机制和作用方式的总合[5]。对粤港澳大湾区高等职业教育资源整合路径的新规划意味着打破其已有资源集合状态并调整、重组,这就需要在共生单元之间建立有效的资源传递机制,如三地共建校企合作平台、跨区域职业教育集团协会、校校间职教师资合作队伍等,以作为资源整合的重要基础。

二、实然状态:粤港澳大湾区高等职业教育资源整合的现实困境

(一)资源整合共生单元协作不足

以共生理论审视这一问题,可描述成共生单元的协作不足,主要表现为不同性质的主体(政府部门、高等职业院校、企业等)会产生不同的互动需求。一是在资源整合过程中,粤港澳大湾区高等职业教育各共生主体的资源整合需求不一致。以校企合作办学的资源整合为例,理想状态下是通过企业提供优质实习岗位等资源、高职院校将学生输送至企业一线岗位开展实践的合作方式,实现双向良性协作培养“理论+实践”兼备的高职人才的目标;但在维护个体利益的驱动下,共生单元会倾向于资源的索取而非资源的输出。二是资源整合相关主体的共享系统尚未成熟。参与其中所产生的前期投入促使部分主体发生后退行为,或仅愿意支付不损伤短期利益的部分资源,忽略多主体协调合作的长期收益。

(二)资源整合共生关系及理念不确定

虽然粤港澳大湾区三地地理位置临近,文化历史及生活方式有相似之处,但其教育管理体制、教育观念和教育发展程度仍存在一定差异,尤其在教育方面,澳门特别行政区相较香港特别行政区和内陆城市起步晚,高等职业教育管理体系、学校办学规模等方面也尚未成熟。一是在三地职业教育发展进程不一致的现实问题面前,即使有关主体已在某种程度上意识到教育融合的重要性,但高等职业教育资源整合的共生理念深入到每一个共生单元中仍需要一定的发展基础和时间沉淀,以突破城市间的高等职业教育合作障碍。二是粤港澳大湾区三地在高等职业教育资源整合的实践操作中,主要停留在共建实践实训基地、师生交流学习及组织师资队伍参与培训等较为简单的合作层面,共生关系确定的深度有待继续挖掘[6]。如深圳市拟与香港职业训练局共建粤港澳大湾区特色职教园区,就学历、学分、学位、技能等级互认互通问题做深入探讨,但高等职业教育资源共享的具体合作形式仍在探索阶段。

(三)资源整合共生环境建设薄弱

从应然的逻辑上看,理想的共生环境需要凸显其正向的促进作用,对共生关系的型塑发挥应有的功能[7]。粤港澳大湾区高等职业教育的资源整合需要有效的资源集成及共享环境作为保障,以推进形成有效的资源整合机制。《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确指出,在大湾区开放型新经济体制的加快建设中,提高内陆九市及两特区间资源有效对接及高速流动的发展目标,但与此同时也表明大湾区的发展面临着发展环境的局限。比如有形环境中的学生实训基地就存在建设薄弱的情况。内陆九市高职院校与企业共建的校内实训基地需要多主体的经费、场地、人员支持,但企业要素的投入无法避免形式与深度有限的问题;加之港澳地区资源的参与需要一定的政策支持,以及存在地域距离上的阻隔容易削弱参与主体积极性,这都导致有形环境建设的进程推进困难。

(四)资源整合共生界面传递不畅

共生界面传递不畅,主要体现在资源整合传递机制的不健全,共生主体的能量传递通道存在阻隔。粤港澳大湾区高等职业教育资源整合是一项系统性、动态协调的合作工程,涉及人力资源、物力资源、财力资源等多类资源的互通,共生单位能量(资源)的传递需要以共生界面为基础进行传输,借助中介组织就如何实现资源整合的整体利益最优化形成系统的传递机制。但就当前发展现状看,以校企合作建设各类高职教育实训基地、实行内地与港澳地区课程学分互认、开创粤港澳地区姊妹学校合作发展为主要形式的高等职业教育资源整合,仍存在传递机制不健全、传递通道受阻的现实困惑。

三、走向共生:粤港澳大湾区高等职业教育资源整合的路径选择

随着粤港澳大湾区整体发展的不断推进,高等职业教育资源整合会逐渐实现从单利共生—差异互利共生—均衡互利共生的演化,在均衡互利共生阶段,将最终实现大湾区高等职业教育资源的高效整合。基于共生理论认为,可以从资源整合共生单元的内部协作、资源整合共生关系及理念的深化、资源整合共生环境的建设、资源整合共生界面的畅通四个方面来探索粤港澳大湾区高等职业教育资源整合的路径,见图2。

(一)优选共生单元,提高资源整合主体的内部协作能力

从关注单一主体的发展转向关注多主体参与高等职业教育资源整合,是推进粤港澳大湾区职业教育体系建设、大湾区城市群间职业教育协同治理的重要内容。

一是政府部门应持续发挥统筹作用,助推政府主导、高职院校与企业主动参与的资源整合共享关系的建立与完善。粤港澳大湾区高等职业教育资源整合实质上是一项跨越行政区域、多层级政府管理、多主体参与的系统工作,需要政府部门在政策支持、管理条例、法律规则、经费支持等方面做好顶层设计安排,协调共生单元的遴选与后续管理工作。针对资源整合中长期收益与短期支出间的矛盾问题,可依据政策法规对积极参与粤港澳大湾区高等职业教育发展实践进行探讨,并在科学研究、人才培养等方面有突出贡献的高职院校给予合理范围内的经费支持。