教研能力自主生成:基于知识建构的中职教师培训新模式

作者: 陈羽洁 胡金艳 张义兵 张莉 于敏

摘 要 传统讲座式教师培训存在培训效率低、学员积极性不高等问题,阻碍了教师教研能力的发展。以某市19所中职学校42位新入职教师为对象,引入知识建构理论,重构培训过程。在3个月的教师培训中,以学员的笔记、结业论文、反思和访谈资料为数据源,通过内容分析、开放编码等手段,从过程、结果及归因角度分析学员教研能力的改变,构建出教师教研能力自主生成与发展的新模式。该模式的实施原则是:因需而设,立足真实问题的个人观点展露;逐级深入,基于软硬能力提升的观点进化;集体共享,深入知识创造的社区观点形成。

关键词 职教教师培训;知识建构;教育研究能力;培训模式;自主生成

中图分类号 G715 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)17-0063-06

一、背景与问题提出:亟待改变的职教教师培训模式

职业教育教师队伍是职业教育的中坚力量,建设高素质“双师型”教师队伍是加快推进职业教育现代化的基础性工作。优质的教科研能力是职业院校教师持续深化职业教育教学改革、提升人才培养质量的“元动力”[1]。2021年教育部、财政部联合印发《关于实施职业院校教师素质提高计划(2021—2025年)的通知》提出,要把教育研究能力作为职业院校教师素质提高的重要内容。

职教教师培训是培养职业教师教研能力的重要途径,当前职教教师培训尽管也注重教师教研能力的提升,但尚缺乏行之有效的模式。已有研究表明,当下职教教师培训多采用成本效益较低的集中式讲座[2],培训内容多是固定的教学知识传授[3][4],“听课—记笔记”已习以为常。培训的形式与内容缺乏活力,导致教师参与感降低,积极性不高,甚至应付当差。在这样的培训模式下,能否巩固基础教学知识尚待商榷,更不要说提升他们的教研能力使其成为教研型的“教育家”了。除此之外,职业学校新入职教师专业背景复杂,许多新教师属于非师范专业毕业,对其开展教研能力培训在理念、方法、实操等方面皆面临多重挑战。

上述问题的解决,主要突破口在于转变传统教师培训的内容重心与培训方式,即从过去注重静态教学知识的培训内容、被动听讲的讲座式培训向探索真实教学问题的全员沉浸式协同发展的培训模式转变。然而如何聚焦该突破口,挖掘面向教研能力发展的职教培训模式,需要创新培训方法。有学者设计了混合式契约学习(Contracting Learning),通过体验课堂、解决问题、实践与反馈重构培训过程[5];也有研究者认为任务驱动教学法可通过全员参与来提升培训的效率[6];亦有研究者指出,结合翻转课堂的思想来强化教师培训,从而发挥优质资源普及共享的思想[7],等等。纵观已有研究发现,贴近教师教学实际、全体教师充分参与、共享共建是教师培训改革的方向,但当下的教师培训一直缺乏一个系统且合理的理论作为实践培训的底层参照。

为此,本研究将知识建构理论作为建构职业教师培训新模式的理论基础。知识建构理论由贝瑞特(Carl Bereiter)和斯卡德玛丽亚(Marlene Scardamalia)团队于20世纪80年代提出,之后便一直引领着国际教育变革与发展的风向,成为当前学习科学领域最具代表性的理论和方法之一[8]。知识建构是一种形成社区中有价值和持续改进观点的过程[9],鼓励学员提出多样化观点,共同参与社区的探讨,相互协商,共同改进,推进社区的知识进步,在研究能力的培养上具有极大的潜力。过去数十年,国际上涌现出大量运用知识建构改进教学的实证研究,研究表明,知识建构能促进教师的创新意识[10]、设计思维[11]。这都为本研究尝试以此理论改进培训项目提供了可能性。

本研究从“过程—结果—归因”着手,主要聚焦的研究问题是:基于知识建构的教师培训如何以及在何种程度上影响了职业教师教研能力的自主生成,基于此探索构建符合时代需求的教师培训新模式。

二、研究过程与方法:基于知识建构的教学设计与分析

(一)研究情境与参与者

授课团队由1位活跃在知识建构领域的教师、1位教研管理者以及4位教学助手组成。参与者则由19所学校中的42位年轻教师组成,他们教龄均不足一年,所教学科涉及35个领域。至于参与培训教师的基础水平,笔者借用国际权威的教学知识(General Pedagogical Knowledge)测试[12],要求参培教师在培训前完成。测试发现,他们静态教学知识水平尚可:教学知识的客观题平均正确率约为70.1%;而在教学方法使用和设计主观题方面,参培教师也基本能给出适切的答案。这说明(至少对于本研究的研究对象而言),注重静态教学知识的教师培训已然不足以应对当下职教教师发展的现状。

培训采用线上与线下相结合的方式,历时3个月。参培教师每两周进行一次知识建构线下课程,每次线下课程持续约2.5小时。线下培训环境轻松灵活,参培教师可以在教室里自由走动、结组。其余时间参培教师可以在线上协作讨论平台即知识论坛(Knowledge Forum,KF)上开展交流探究,该平台支持参与培训教师提出、发展与升华观点,并可将思维的过程可视化。

(二)教学过程

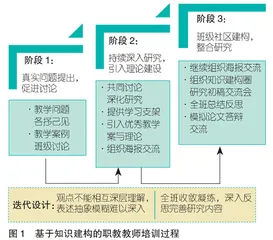

本研究借鉴知识建构基本流程[13],从实际出发,迭代形成了以促进参培教师提出真实问题、进行深度思考、积极开展研究为目标的三阶段教学。

1.提出真实问题,促进讨论

每位参培教师在培训前被要求提交一份教学设计,根据教学设计,授课教师以教与学的基本规律和真实问题入手,组织开展教学设计案例讨论活动,提出诸如“现在的教学方法是十几年前看到过的,合理吗”“学生经常使用手机吗”“理论与实践之间是否存在矛盾”等问题,引发参培教师提出真实的想法,并进行讨论。这一阶段,会产生大量浅层或有争议的观点,授课教师通过线上协作讨论平台挑选若干有代表性的观点进行分享,并顺势引出“应当如何去论证自己的想法”这一话题,从而使参培教师从浅层讨论走向研究论证。

2.持续深入研究,引入理论建设

随着课程的展开,参培教师开展的研究逐渐遇到瓶颈,陷入对问题的抽象表述却找不到解决问题思路的困境中,其本质是对观点理解不深入,表述不清晰。因此,在第二阶段,授课教师通过线上协作讨论平台筛选出参培教师普遍关注的研究问题,与大家共同讨论应如何深化研究,同时为参培教师提供学习支架,例如“我所知道的关于这个问题的已有理论、他人经验或观点……”“我觉得这些经验、理论不能解决这个问题,具体表现在……”等,以帮助参培教师将抽象问题转化为具体描述。此外,授课教师还引入了优秀教学案例,拓宽了参培教师的思路。为了进一步加深参培教师的研究深度,授课教师在一次线下课程中向他们介绍ADDIE理论,并组织多次线下海报交流活动,促进参培教师之间的观点碰撞。

3.班级社区建构,整合深化研究,形成社区知识

当培训逐步进入尾声,授课教师需要对全体参培教师研究的内容进行进一步收敛。同时,也期望通过更大范围的知识建构促进参培教师深入反思研究问题、整理完善各自研究内容,推进研究能力的进一步提升。因此,在这一阶段,首先,授课教师继续组织若干次全班海报交流活动,以增加参培教师协同探究的交互范围。其次,教师以知识建构圈的形式,即让学员围成圆圈,轮流分享各自结业论文观点。知识建构圈的形式便于参培教师面对面对话,授课教师则扮演着共同学习者的角色。最后,全班开展总结反思并进行论文答辩交流。整体的教学过程如图1所示。

(三)数据收集与分析

为验证本次培训是否影响且如何影响职教教师教研能力的自主生成,继而探明教师培训的新模式,研究将从过程、结果、归因三个维度全面收集和分析数据,了解参培教师教研能力生成的情况。

1.过程维度:在线讨论笔记的内容分析

参培教师的线上笔记是主要数据源,用于揭示学员教育研究能力变化的过程。线上协作讨论平台共形成6个讨论视窗,分别为分析、设计、开发、实施、评估、其他,参培教师共贡献了315条笔记。本研究梳理了学界对教研能力的评价[14][15],并以杨茂庆等人[16]及叶澜[17]对教研能力的表征与分类为主,经研究团队共同协商和专家审定,确定本研究的评价分析框架,见表1。为保证内容分析的效度,两位研究者对所有笔记进行了独立分析,两人编码结果的Cohen’s Kappa值为0.86,表明编码结果具有较强的一致性。

2.结果维度:结业论文的内容分析

本研究共收集到42份结业论文。为了能从最终产出的视角对参培教师的教研能力做总结性评价,研究将表1所示的分析量表中每一个维度分为1~5五个等级,对42份结业论文的学术性进行打分。每份论文均由两位以上的研究者共同商量打分,保证分数的有效性。

3.归因维度:培训末期集体反思及访谈的开放性编码

为了对参培教师教育研究能力的变化原因做出分析,本研究以培训末期授课教师组织的集体反思(知识建构圈形式展开)、参培教师课后的反思记录和半结构化的个别访谈为主要数据源,访谈提纲见表2。

在个别访谈环节,本研究选择7位参培教师作为受访对象,依据典型性原则,这7位参培教师课堂参与积极度有所差异,基本可以概括所有参培教师的特征类型:2位参培教师态度认真端正,尽力完成学习任务,并积极发言;3位参培教师表现一般,线上协作讨论平台的发文量处在平均水平;2位参培教师的积极性相对较弱,甚至常常早退。所有录音均已征求受访者的同意。

关于访谈资料及反思记录的整理,本研究遵循探索式研究方法的编码思路,借助Nvivo软件进行层层编码,根据需要创建节点,再合并节点将其分组,形成相关类别[18]。两位研究者共同对所有资料进行分析,直至意见达成一致。

三、研究结果与讨论:教研能力自主生成的细节与全貌

数据分析结果按过程、结果、归因维度逐次呈现,展现基于知识建构的职教教师培训全貌,同时亦尝试回答研究问题,即参培教师的教研能力如何自主生成。

(一)过程维度:“分布不均”与“渐入佳境”

为了揭示参培教师在知识建构过程中问题意识、问题分析与问题解决能力的变化,本研究采用表1所示的分析框架,对315条参培教师的笔记进行详细分析,排除了87条与研究能力无关的笔记,分析结果见表3。

按照教学阶段,研究者分别统计了每个阶段参培教师所体现的问题意识、问题分析和问题解决能力的笔记数量,然后对这三个教学阶段各类笔记的占比(即不同类型笔记占所有笔记的百分比)进行比较,分析结果见图2。

分析发现,参培教师研究活动的类型存在一定的偏向性,且从时间维度上看,不同类型的研究活动分布并不均衡。如表3所示,参培教师集中在“反思当下教学(72条笔记)”“多渠道查找资料(33条笔记)”以及“批判性地思考提炼有效信息(41条笔记)”。换言之,对教育问题的挖掘和分析是参培教师自主生成的主要研究活动,体现了参培教师问题意识和分析能力的提升。但是,参培教师在整体规划、设计方案方面所发表的笔记数量相对较少(共7条笔记),这说明参培教师虽逐步形成了研究意识并进行了思考,但离思考的真正落地仍有一定距离。另一方面,随着教学的开展,参培教师结束阶段逐渐沉寂的笔记数量与初始阶段爆发的笔记数量形成鲜明对比。虽然数量上呈现高开低走的特点,但反映问题的分析和解决能力笔记的比例逐步上升,尤其反映问题分析能力的笔记数量在第三阶段所占比例接近50%,反映问题解决能力的笔记数量也从第一阶段的不到5%,上升至约20%。这说明参培教师逐步沉浸于研究的过程,开始对第一阶段所提出的问题开展深入研究,教研能力正悄然生成,并渐入佳境。

(二)结果维度:“力所不及”与“卓有成效”

研究者对参培教师的结业论文进行统计分析,排除了6份主题不符的结业论文,共得到36份结业论文。基于表1所示的分析框架对参培教师结业论文进行各子维度的打分(1~5级),最终得到平均分数,见图3。同时,将各子维度进一步整合成大类,得到结业论文中所体现的各项能力的平均水平,见表4。