农村初中毕业生的教育抉择:中等职业教育还是普通高中教育?

作者: 张新亚 苏荟

摘 要 基于2011-2017年“中国综合社会调查数据”(CGSS),采用拓展后的明瑟收入方程,对比分析普通高中教育和中等职业教育对农村学生的货币收益和非货币收益差异,研究发现:接受中等职业教育和普通高中教育的收益都显著高于初中教育;总体来看,中等职业教育是农村学生最为明智的选择,其在收入、社交网络关系及社会经济地位方面都胜于普通高中教育,而受教育程度及教育类型对幸福感并无显著影响;由于政策及市场环境变化,两种教育类型的收益对不同初中毕业时期的个体存在显著的异质性。基于上述结论,应鼓励农村学生选择职业教育,促进职业教育高质量发展,做好就业保障,坚持产学研一体化道路。

关键词 农村学生;中等职业教育;普通高中教育;货币收益;非货币收益

中图分类号 G718.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)25-0047-06

一、引言

作为职业发展道路上的第一个分水岭,农村初中毕业生对普通教育或职业教育的选择不仅关乎个人未来发展,同时对国家人才储备和经济社会可持续发展具有重要意义。在对外开放程度不断深化和世界经济全球化加速的过程中,我国成为“世界工厂”,技术变革带来产业的重新分工与转移[1],发达国家的技术溢出成为我国产业结构升级的重要途径。与此同时,我国劳动力市场开始跨越刘易斯拐点[2],人口红利的消失表明教育越来越成为促进劳动力进入主要劳动力市场、获得高收入的关键因素。然而,当前我国面临大学生就业困难与技能型人才缺乏的现实困境,“白领的供过于求”与“蓝领的供不应求”引发教育错配、劳动力市场资源配置不均等问题,进而阻碍劳动者个体的职业发展和我国经济社会的平稳运行。

为更好顺应劳动力市场结构性变化,为产业结构优化升级提供技术和人才支撑,2020年,教育部等九部委联合印发《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》,指出“把发展中职教育作为普及高中阶段教育和建设中国特色现代职业教育体系的重要基础,保持高中阶段教育职普比大体相当”。那么,初中毕业生选择哪种类型的高中阶段教育能够实现自身收益最大化?对此问题的思考和实证研究,不仅能观察到两种教育类型的收益对比,还能够为学生对于两种教育类型的选择提供理论依据和实践经验,也为理解我国中等职业教育与普通高中教育的发展提供了一个新视角。

研究认为,家庭社会经济资本是影响学生教育类型选择及是否升学的关键因素[3][4]。我国长期以来实行二元制经济体制,城市与农村在经济发展、就业机会及教育资源等方面存在不均衡现象。近年来,新一轮的“读书无用论”与“读书无望论”正在农村底层蔓延[5],高学历劳动者面临过度教育的风险,不得不从事低于自己实际教育程度的工作,此时教育程度的提高不仅无法打破贫困的代际传递,甚至还会出现读书致贫、返贫的可能[6],当前社会环境不断固化的社会结构、高昂的教育投资与时间成本使农村家庭对教育产生质疑。在高等教育急剧扩张、普通教育回报率不能满足投资期望的现实背景下,农村家庭在初中毕业后应做出怎样的教育选择?职业教育能否给农村家庭带来更多收益?但已有文献却缺乏对此问题的深入探究。基于此,本文从经济回报和非经济回报的角度去比较两种教育类型的选择。

教育收益包括货币收益和非货币收益,按其主体来分又可分为个人收益、家庭收益和社会收益,其中个人收益主要体现在经济、心理、认知、身体等方面。已有关于教育收益的文献大多分为教育的货币收益和非货币收益两类。根据对已有关于非货币收益文献的梳理,教育的非货币收益主要体现在以下三个方面:社会经济地位、社交网络关系和幸福感。在教育的货币收益方面,经济学者认为教育主要通过人力资本存量的累积和标识人的能力在劳动者的求职和就业过程中发挥作用。现有文献中,职业教育比普通高中具有更高的经济回报这一结论得到了大多数学者的肯定[7][8]。陈晓宇等利用1996年城市家庭收支调查数据对中国各教育阶段收益率进行计算发现,中专毕业生的教育收益率高于普通高中,甚至高于大专和本科教育[9]。栾江等在甘肃、陕西两个西部省份农户抽样调查数据的基础上,实证分析得出相比于普通高中教育,职业教育更能够提高农村劳动者的非农收入水平[10]。但也有学者指出,职业高中教育和普通高中教育的收益率在不同时期具有异质性[11]。另外,我国学者在研究方法上不断创新,既有从唯物史观出发的定性分析[12],也包括最为广泛的明瑟方程[13]、内部收益率法[14]和改进的传统估计方法[15]。

近年来,随着物质生活的不断丰富,人们的需求也从简单的生理需求逐渐转化为更高层次自我实现的需要。学者们发现教育不仅对个人具有经济价值,还能够为其带来更多的非货币收益,如改善工作条件[16]、减少失业的可能性[17]、提高对生活的满意度和幸福感[18]、拥有更多工作选择的机会、获得更好的福利待遇[19]。通过规训与教化有效减少犯罪等[20]。在实证研究方面,学者们一般都将某种指标量化以评估教育的非货币收益,如彭贤杰将CGSS数据中的职业编码转化为国际社会经济地位(ISEI),发现中等职业教育对于职业地位提高的作用大于普通高中[21]。

总体来看,已有文献对教育收益及不同教育类型的选择研究已取得了一定成果,但大多研究重点关注教育的货币收益,对于非货币收益的研究相对较少。随着人们物质生活质量的不断提升,农户在做出教育决策时会更多考虑到非货币收益的影响。同时,受政策和劳动力市场环境变化的影响,职业教育和普通教育在不同时期的收益也会发生相应变化。本文将对中等职业教育和普通高中教育的货币收益与非货币收益进行比较,以期为农村学生初中毕业后教育类型的选择提供参考;同时研究不同初中毕业时期两种教育类型劳动力收益的异质性,由此来展示政策和市场环境变化对教育的影响,以期更好地匹配时代需求和发展变化。

二、研究设计

(一)变量描述和数据说明

1.被解释变量:教育收益

教育收益包括货币收益和非货币收益,此处的货币收益指的是教育为个体带来的可以直接或间接用货币衡量的收益;非货币收益为个体因接受教育所产生的无法用经济加以衡量和量化的收益。其中非货币收益主要体现为心理、行为、认知、情感和健康等多种形式[22]。基于已有研究对非货币收益的分类和数据的可得性,本研究选择劳动力全年总收入①表示货币收益;个体社会经济地位、幸福感和社交网络关系表示非货币收益。

2.核心解释变量:教育类型

高中阶段教育类型主要包括中等职业教育和普通高中教育。根据研究需要,这里的中等职业教育指的是职业高中、中专和技校。

3.控制变量:性别、年龄等

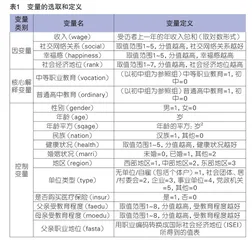

控制变量除性别、年龄、民族、健康状况、婚姻状况、地区、单位类型和是否参加医疗保险之外,还包括被访者的家庭资本特征。吴愈晓在教育分层的影响因素研究中发现,家庭社会经济地位是影响子女升学和进行不同教育类型选择的关键因素[23]。综合已有研究成果,将父母受教育程度和父亲职业地位纳入回归分析,具体变量选取和定义见表1。

(二)数据来源

本文使用的数据来自2011-2017年的中国综合社会调查数据(Chinese General Social Survey,CGSS)。考虑到本文主要对初中毕业生不同教育类型选择的收益差异进行对比分析,研究样本仅限定为同一教育层次的普通高中教育与中等职业教育(包括职业高中、中专和技校)毕业生,并未将接受普通高中教育后升入高等院校的样本纳入分析。同时,鉴于本文研究对象为农村学生,在剔除不符合劳动年龄(16~65岁)、年收入小于3000元或大于100万元及异常值的样本后,仅保留户口类型为农村的学生,最终有效样本量为9616个。变量的描述性统计呈现了中等职业教育和普通高中教育所有变量的描述性统计结果,见表2。

(三)模型设定

明瑟指出,教育是影响劳动者收入的重要因素[24],教育类型与受教育程度对收入具有显著性影响。基于此,本文使用明瑟收入方程计算中等职业教育与普通高中教育的收入回报,同时在模型中加入其他影响收入的控制变量。具体步骤如下:

ln(wage)=α+β1edu+β2Zi+μi (1)

(1)式中,ln(wage)为取对数后的劳动者年收入(为避免由于数据单位相差过大而取对数形式);edu为不同教育类型的虚拟变量,分为中等职业教育组和普通高中教育组(二者均以初中教育组为对照组);Zi为其他影响收入的可观测控制变量,如性别、年龄、健康状况等,其中加入年龄的平方控制变量,表明年龄与收入之间呈非线性关系;μi为随机扰动项;β1为选择中等职业教育或普通高中教育后相比初中教育的收入回报率。

为便于分析和比较,对于不同教育类型的非货币收益研究也采用多元线性回归分析,模型具体如下:

social=α+β1edu+β2Zi+μi (2)

happiness=α+β1edu+β2Zi+μi (3)

rank=α+β1edu+β2Zi+μi (4)

公式(2)、(3)、(4)分别对农村劳动力的社交网络关系、幸福感及社会经济地位进行分析,核心解释变量同(1)式,采用二进制虚拟变量,研究初中毕业后不同教育类型选择对农村学生非货币收益的差异。以上三种被解释变量虽为多分类变量,但取值间隔为1,数值越大表示非货币收益程度越高,因此本文将其作为连续变量处理,选择OLS回归计算中等职业教育与普通高中教育溢价,即与初中教育阶段相比,两种教育类型选择在收入、精神、地位及社会资本上对农村劳动者影响的差异对比。

三、实证结果分析

(一)基准回归结果分析

为探究农村初中毕业生不同教育类型选择的收益差异,利用stata16.0,对教育的货币收益与非货币收益进行OLS估计,表3为中等职业教育与普通高中教育对收入、社交网络关系、社会经济地位及幸福感的回归结果。

首先,总体来看,在收入、社交网络关系和社会经济地位维度上,无论是中等职业教育,还是普通高中教育的回归系数都显著为正,意味着相对于初中教育,接受更高程度的教育对农村劳动力的收入、社会资本与社会经济地位都具有促进作用。进一步将两种教育类型的影响系数进行比较后可知,中等职业教育在以上三个维度的收益中占据优势地位:中等职业教育的收益率分别为0.324、0.126与0.187,均高于普通高中教育的0.237、0.084与0.150。因此,在考虑到教育对收入、社交网络关系和社会经济地位影响的情况下,中等职业教育是农村学生最为明智的选择。但在幸福感的回归分析中,两种教育类型的影响系数都不具备统计学意义上的显著性。这可能是由于幸福是一个较为主观的判断标准,不论职业、收入与学历高低,每个人都有获得幸福的权利与资格。综上所述,从教育的货币收益与非货币收益两方面来看,农村初中毕业生选择中等职业教育的性价比更高些。