数字化背景下德国增强职业教育适应性的着力点探析

作者: 鄂甜 梁燕

摘 要 当前,数字化是职业教育面临的主要挑战,也是职业教育系统性变革的内生变量。数字化背景下专业教学内容与方式的适应性调整是增强职业教育适应性、实现职业教育高质量发展的核心内容与关键举措。德国职业教育为应对数字化工作世界的挑战,聚焦于增强职业教育适应性的改革与调整:一是敏捷提出四个标准化职业规格;二是灵活引入附加与选修资格模块课程;三是引导教师角色转型并强化数字媒体素养。借鉴德国经验,数字化背景下增强我国职业教育适应性,应将“重塑专业教学标准”作为“突破口”,将“核心素养标准完善”“灵活模块课程构建”“教育教学方式创新”作为推进“着力点”。

关键词 职业教育;数字化;适应性;德国

中图分类号 G719.516 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)25-0066-06

“增强职业教育的适应性”是国家“十四五”时期对职业教育提出的重大战略。而数字化是当前职业教育面临的主要挑战,要增强职业教育适应性,就必须把数字化转型作为职业教育系统性变革的内生变量[1]。而专业作为职业教育的基本单元,专业的数字化转型既是增强职业教育适应性的核心内容,也是推动职业教育高质量发展、抢抓数字化战略机遇的关键任务。

2015年以来,德国职业教育为应对数字化工作世界的挑战,提出了适应产业数字化发展的职业教育4.0战略,构建了与数字化工作世界灵活适应的专业教学体系。本文通过梳理德国职业教育适应性调整的关键举措,提炼其经验模式,以期为我国增强职业教育适应性提供参考。

一、增强职业教育适应性的背景与目标

(一)数字化对职业教育的现实挑战:适应不断变化的工作世界

数字化对各个行业领域带来了巨大冲击。越来越多数字化技术和数字应用程序渗入到工作世界中,制造业和服务业的工作过程和经营流程发生了颠覆性改变,生产服务一线劳动者的工作任务也发生相应变革:他们必须能操作数字化工具完成任务,能够通过人机交互界面操作生产设施,以及可以在数字媒体合作平台与其他同事共同协作。因此,职业教育的培养目标、内容与方式也必须做出适应性调整,主动适应不断变化的产业发展需求,培养在不断变化的工作世界中适应性强的技术技能人才。具体来说,就是培养能够应对未来技术、工作与社会等方面挑战,能够适应现在与未来、适应技术与工作、适应职业与社会的技术技能人才。

(二)职业教育高质量发展的根本路径:增强职业教育适应性

职业教育高质量发展的根本目标是增强职业教育的适应性,使其能够与工作世界更好地联通,更好地服务现代化经济建设,使学习者实现更高质量就业与可持续发展。因此,增强职业教育的适应性重点应体现“两个适应”。

一是增强职业教育与产业需求之间的适应性,培养与经济发展和动态变化的工作世界相适应的技术技能人才。职业教育体系与产业体系之间是相互适应匹配的关系,鉴于数字化背景下产业体系中员工的工作任务和能力资格都将发生重大变化,职业教育必须尽快做出适应性调整,尽可能弥合或缩小与劳动力市场需求之间的代沟,增强职业教育与产业需求间的适应性。

二是提升职业教育与学习者需求之间的适应性,培养能够适应当前和未来社会发展、具有终身可持续发展能力的人。职业教育不同于企业培训,除了要培养能够应对未来经济产业发展变化的劳动者以外,还必须具备教育功能,满足学习者的终身可持续发展需求,培养其形成独立健全的人格,能够反思并积极应对当前及未来的社会问题。此外,职业教育必须满足人民群众的多样化需求,根据“办适合的教育”的宗旨,构建更具有适切性、可灵活选择的人才培养方案[2]。

(三)职业教育适应性调整的核心内容:专业教学内容与方式调整

专业是职业教育的基本单元,专业教学内容与方式的数字化调整是职业教育数字化转型的关键内容。建立与产业数字化转型发展相适应的专业建设机制,调整专业教学内容与方式,培养与数字化工作世界相适应的技术技能人才,是增强职业教育适应性的核心内容,也是实现职业教育高质量发展的关键举措。

二、德国职业教育适应性调整的三个着力点

德国职业教育通过调整“培养规格”“课程结构”“教学方式”三个重点领域,使其具备灵活应对不断变化工作世界挑战的能力,为培养数字化背景下适应性强的专业技术人才奠定了基础。

(一)培养规格的适应性调整:敏捷提出四个标准化职业规格

德国职业教育对教育培训规格目标有着严格的要求,即教育职业规格(Berufsbild positionen,BBP),它是对学习者整体的、综合的、最低的资格要求。职业规格分为两大类:一类是针对特定职业的职业规格,另一类是跨职业领域的、从事任何职业都必须具备的关键资格要求,被称作标准化职业规格[3]。

标准化职业规格是德国职业教育的一个重要政策工具,是联邦政府“培养什么样的人”的意志体现,具有重要的价值导向功能。德国《职业教育法》规定,“标准化职业规格是所有教育职业的学习者在整个教育培训期间应获得知识技能的最低标准,必须纳入到每一个教育职业的职业教育条例及教育教学过程中”[4]。标准化职业规格在职业教育培养规格中被赋予最高优先级,要求融入到结业考试中对学习者进行考核评价[5]。工业4.0背景下,德国职业教育提出“修订标准化职业规格,并在整个教育过程中综合传授”。2020年4月,联邦教育研究部(BMBF)、联邦经济事务和能源部(BMWi),行业协会、雇主协会、总工会、联邦职教研究所(BIBB)以及联邦各州代表联合发布了新修订的四个标准化职业规格[6]。新的标准化职业规格聚焦以下四方面核心资格要素。

一是提出“数字化”要素,旨在培养面向未来的专业技术人员。数字化是企业未来的出路,而数据则是未来企业的生产资料和工作对象。德国首次将“数字化工作世界”列入标准化职业规格中,作为对各教育职业学习者统一的培养规格要求。具体包括处理数字媒体和数据信息、数据安全和数据保护、获取和检查信息,以及数字通信协作、虚拟空间中沟通和社交的能力等。

二是强调“可持续”要素,确保未来技术人员能够以“可持续方式”开展职业行动。自1998年以来,“环境保护”作为一个标准化职业规格独立纳入到各教育职业的职业教育条例中。但是随着可持续发展教育的提出,“在工作过程中考虑到经济、生态和社会三方面因素并开展可持续的行动”成为德国职业教育对所有教育职业的最低要求[7]。新修订的职业规格中将“环境保护”条目更名为“环境保护和可持续性”,并在原有内容基础上补充了“可持续行动”相关内容,要求学习者“能够有远见地完成职业行动”,不仅要关注环境污染等问题,还应对环境可持续发展作出贡献;不仅要独立完成工作过程,还能够对自身的工作流程进行反思并提出可持续改进优化的替代方案[8]。

三是强化“法律”要素,旨在培养学习者自信的人格。原来的两个标准化职业规格“教育企业的组织”和“职业培训、劳动和集体谈判法”被合并成为一个新的标准化职业规格“教育企业的组织、职业培训以及劳动和集体谈判法”。它要求学习者“了解教育企业的基本工作和业务流程、培训合同计划,学会核算自己的工资,知晓未来继续学习和职业晋升发展的机会等”,旨在引导学习者认知工作场所中应履行的个人权利和责任,为促进社会民主与和谐做出积极贡献。

四是突出“安全”要素,旨在培养身心健康的劳动者。在不断变化的工作场所中,事故预防和身心健康变得更加重要。新的标准化职业规格“安全和健康的工作”倡导尽可能早地开始安全健康教育,具体要求包括“能够测试和评估工作中的危害”“意识到工作中和上班途中的危害”“了解在搬运材料、工具和机器时应采取哪些措施”“考虑人体工程学工作以及如何优化工作”“知晓一些重要的急救常识”等[9]。

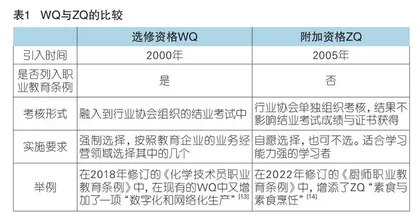

(二)课程结构的适应性调整:灵活引入附加与选修资格模块

为适应不断变化的工作世界,职业教育必须塑造灵活的专业课程结构。1969年以来,德国联邦认可的教育职业总数已从约430个减少到目前的327个[10]。数量消减的主要原因是教育职业增加了“内部分化”,差异由“职业外部”转向“职业内部”[11]。特别是2018年以来,为适应快速变化的数字化工作世界的能力要求,进一步增加教育职业的灵活性与适应性,选择更加敏捷开放的选修资格(WQ)和附加资格(ZQ)模块已经成为一种趋势。通过数量分析也可发现,五年来仅增加了一个新的教育职业“电子商务职员”[12]。而选择WQ和ZQ的教育职业数量却明显增加。WQ和ZQ具体区别见表1。

实践表明,这种模块化专业课程结构可以针对工作世界的数字化变化快速制定并敏捷实施,以适应技术变更引发的资格需求变化,使现有的职业教育体系具有高度的灵活性与自适应能力,并为数字化影响下的教育职业提供必要的现代化动力。

(三)教学方式的适应性调整:数字资源平台与教师队伍建设

一是加强数字媒体的资源平台建设。自2012年以来,德国联邦政府已投入资金超过1.5亿欧元,建设国家教育数字化平台(Digitale Nationale Bildungsplattform)[15]、开发大规模的“开放教育资源”(OER)、建立数字化的跨企业培训中心与能力中心等。在教育培训实践层面,播客、学习社群等学习资源数量日益增多,游戏、模拟、AR/VR技术等在教学中的应用也日益频繁。数字媒体成为一种综合的学习和工作工具,为德国职业教育的专业教学开辟了新的途径。

二是加强教师数字媒体的运用能力。在数字化逐渐渗透与普及的今天,信息技术、数据安全与处理等数字媒体能力已经成为除阅读、写作和计算之外的第四项关键能力[16],也是数字化转型过程中技术技能人才必须具备的基本素养。而教师掌握并运用数字媒体开展教学是培养学习者数字媒体能力的前提条件。因此,“职业教育的数字媒体”项目,被列为职业教育4.0的三大重点项目之一,项目重点加强教师数字媒体教学能力,如开发师资培训课程和资格认证等。

三是引导教师角色转型。数字化转型对教师提出了新要求,要求教师从过去知识技能“传授者”,转型成为“榜样学习者”与“学生促进者”。一方面,数字化技术快速迭代使教师的知识优势逐渐消融,比学生了解掌握更多知识、技术的时代已经一去不复返,教师必须进行角色重塑,与学生一起成为数字化时代的学习者。与学生相比,教师获得新知识与新技术的优势在于拥有更丰富的学习经验及良好的学习态度,因此教师应成为学生学习过程的榜样和模范。另一方面,数字化背景下,必须增强学生对职业工作变化的适应能力,提升独立学习新技术的学习能力[17]。因此,学生自我组织独立完成项目的学习越来越重要,教师必须尽可能设计行动导向教学活动,并从过去教育过程的主体转变为学生学习的支持者与促进者,积极培养学习者自主学习、承担责任以及独立解决问题的能力。

三、德国职业教育适应性调整的策略模式

德国职业教育在“培养规格”“课程结构”“教学方式”三个重点领域的适应性调整可归纳为四种策略模式。

(一)前瞻模式:开展职业监测与预测作为适应性调整依据

坚持开展职业监测与预测,使教育职业始终保持前瞻性是德国职业教育应对社会发展变化并增强适应性的关键举措。职业监测与预测,也被列为职业教育4.0的三大重点项目之一。德国开展职业监测与预测具有以下三个方面特点。

一是多维度开展职业监测与预测,各项目研究各有侧重。BIBB与联邦就业局(IAB)联合开展的QuBe资格和职业预测项目,侧重于在宏观经济层面监测劳动力市场需求与专业技术人员职业资格能力的变化。联邦劳动和社会事务部(BMAS)开展的专业技术人员监测(Fachkräftemonitoring)项目侧重于在国家宏观层面预测德国熟练劳动力的供给和需求,重点预测未来5~20年可能出现的新就业与失业的领域。职业教育4.0倡议中的“职业监测”项目,研究范围相对中观,项目筛选了数字化影响较大的14个教育职业,监测其职业资格的变化,目标是为改革调整教育职业做好准备。