企业、学校和政府三元耦合:发展私立职业教育的“德国方案”

作者: 邓素怡 胡劲松

摘 要 近年来,德国私立职业教育在企业、学校和政府合力下呈现“超稳定”发展态势,地位显著提高。其中,企业办学是私立职业教育的基本特征,企业是私立职业学校的举办主体、教学主体、法律主体。私立职业学校多元化的办学类型满足了特殊群体和中小企业的需求,既体现了对弱势群体参与职业教育的现实关怀,也弥补了公立职业学校学位限制的不足。政府则主要通过法律保障、财政支持和构建社会参与体系等方式支持私立职业学校的创立和办学。德国私立职业教育的实践经验为我国民办职业教育发展提供了新的思路,应充分发挥企业主导作用,重塑民办职业学校的办学特色,切实加强政府引导职能,建成独具特色的民办职业教育体系。

关键词 德国;私立职业学校;企业;政府

中图分类号 G719.516 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)25-0072-08

一、问题的提出

在德国职业教育体系中,私立学校一直处于边缘化地带。但是,根据近年来德国私立职业学校的统计数据,这一局面出现了重大转变。1992年开始,德国有1241所私立职业学校,到2020年,这一数据增加至2144所,增长了72%,占全德职业学校总数的25.7%。截至2020年,德国在私立学校接受职业教育的学生数量达到了239511名,占职业学校学生总数的10.3%。对比1992年私立职业学校学生数仅占职业学生总数的5.1%[1],选择就读私立职业学校的学生占比显著增长。我国历来重视民办职业教育的发展,致力于提高职业教育质量,推动产教融合、促进校企“双元”育人。2022年4月20日,十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过了新修订的《中华人民共和国职业教育法》,其中第26条明确规定“国家鼓励、指导、支持企业和其他社会力量依法举办职业学校、职业培训机构”,并且“对非营利性民办职业学校和职业培训机构采取政府补贴、基金奖励、捐资激励等扶持措施”。2021年9月,《民办教育促进法实施条例》正式施行,也同样明确了“国家鼓励企业以独资、合资、合作等方式依法举办或者参与举办实施职业教育的民办学校”。尽管国家大力扶持民办职业教育,但是我国民办职业教育的整体发展现状不容乐观,尤其是民办中等职业学校整体呈递减趋势,2020年的学校数、在校生数比2010年分别减少272所、57万人。究其原因,在于我国民办职业学校存在过多的依赖学费生存、内部管理不规范、教师身份待遇不公正等诸多现实问题,严重阻碍了民办职业教育的发展[2]。在德国的职业教育体系中,私立职业学校弥补了公立职业学校学位限制,丰富了职业学校的办学类型,为中小企业参与职业教育提供了更多机会,成为德国有效实施工业4.0的重要途径。从这个意义上来说,德国私立职业学校的实践经验对于我国推动多元办学、提升民办职业教育质量和水平、完善职业教育体系具有重要参考价值。

二、德国私立职业教育的发展现状

在2020-2021学年①,德国私立学校总数为5855所,其中职业学校共有2144所。这些私立职业学校不仅提供双元制教育,同时也提供非双元制教育。私立职业学校的办学主体可以是协会、基金会、教会机构或者自然人、法人。在实践中,私立职业学校以多元化的办学类型弥补了公立职业学校不足,为适龄青年接受职业教育提供了更多选择,也为德国培养了更多技能型人才。

(一)私立职业教育提供多元化的办学类型

根据办学性质不同,德国私立学校分为替代学校(Ersatzschule)和补充学校(Ergänzungsschule)两类:替代学校提供学历教育,获得国家补贴,必须服从联邦教育部的课程安排、受政府监督;补充学校则提供非学历培训,享受最大限度的教育自由,大多收费昂贵的国际学校属于补充学校[3]。与替代学校不同的是,补充学校的设立不用经过审批程序,只需要对学校的运行事务进行登记备案即可[4]。德国私立职业学校多数是补充学校。

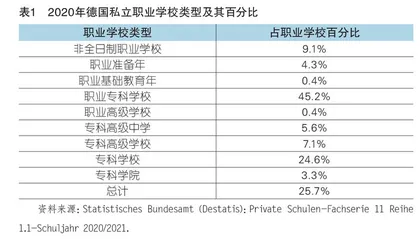

德国私立职业教育为适龄青年提供多元化的学校类型,具体可分为9类,非全日制职业学校(Teilzeit-Berufsschulen)、职业准备年(Berufsvorbereitungsjahr)、职业基础教育年(Berufsgrundbildungsjahr)、职业专科学校(Berufsfachschulen)、职业高级学校(Berufsoberschulen)、专科高级中学(Fachgymnasien)、专科高级学校(Fachoberschulen)、专科学校(Fachschulen)、专科学院(Fachakademien/Berufsakademien)[5]。见表1。其中专科学校和专科学院是高等职业学校,专科高级中学是“过渡式”职业学校,剩余六类都是中等职业学校。所有类型的私立职业学校中,职业基础教育年占0.4%,比重最小。职业专科学校占比最大,2020年职业学科学校数是970所,约占私立职业学校的45%。职业专科学校的学制为1~3年,提供全日制和非全日制的学习,因为可供选择的培养模式较多,一度成为德国最受欢迎的私立职业学校类型。值得关注的是,高等职业学校的总数不断攀升,其中专科学校从1992年的481所增加到2020年的527所。

(二)私立职业教育呈现“超稳定”发展态势

新冠肺炎疫情的爆发和蔓延给德国职业培训行业带来巨大冲击,以公立学校为主的双元制职业教育正在萎缩。德国《2021年职业教育报告》(以下简称《报告》)显示,自1992年以来,新签订双元制职业教育培训合同的人数首次降到50万。2020年,新签订的培训合同数下降了11.0%,达到46.75万份[6]。2020年,职业培训的初学者人数大幅下降40700人,即5.6%。显然,以公立学校为主的双元制职业教育在面临新冠肺炎疫情冲击下正在萎缩,其培训名额的减少难以全面兼顾到所有学生群体和岗位需求的灵活变化。另外,德国职业教育的矛盾更加激化,突出表现在职业教育岗位以及部分专业之间毕业生供不应求之间的矛盾。《报告》显示,2020年没有获得培训名额的申请者共有29300名,比上一年增长了19.7%。虽然疫情对于职业教育招生工作产生了较大影响,但是职业教育的合同续聘率和期末考核通过率依然保持稳定。因而,德国职业教育研究所所长弗里德里希·胡贝特·埃瑟尔(Friedrich Hubert Esser)认为,“职业教育在危机中证明了自身的价值和稳定性”[7]。

更值得庆幸的是,私立职业学校在数量上、教学上、效果上呈现出“超稳定”增长趋势。私立职业学校的稳步发展弥补了受疫情冲击的双元制职业教育,维持了德国职业教育的相对稳定状态、填补了因双元制岗位不足而造成的人才缺口。根据德国联邦统计局(Statistisches Bundesamt)的数据,近五年来私立职业学校数和学生数虽然有所下降,但是总体比重稳步增长。

从表2中可以看出,截止到2020年,私立职业学校数为2144所,占职业学校总数的25.7%,学生数为23.95万人,占职业学校总数的10.3%,也就是每十个职业学校学生中,就有一个来自私立学校。德国私立职校数、学生数占比的增长证明,私立职业学校作为德国职业教育的重要组成部分,正在发挥着功能性的作用。私立职业学校的蓬勃发展,成为德国职业教育的又一新生力量,也为德国年轻人提供了更多选择。

值得注意的是,德国新、老州之间的差别较大,新州的私立职业学校发展明显优于老州。老州的私立职业学校数低于全德平均水平,五个联邦新州(包括农村地区)私立职业学校的比例要高于北部老州②。据马克斯·特雷格基金会(Max-Traeger-Stiftung,MTS)的一份咨询报告披露,石勒苏益格—荷尔施泰因州(老州)当前共有职业学校学生约10万名,其中,只有2000名在私立职业学校就读,占2%,低于2017年德国私立职业学生数占职业学校学生数的9.6%。

三、德国私立职业教育的发展特征

私立职业学校聚焦于中小企业和特殊群体的职业教育需求,展现了对弱势群体的现实关怀。以中小企业为主导、政府以及社会各方积极参与的办学模式在最大程度上吸纳了中小企业和潜在学生参与私立职业教育。

(一)企业主导的职业教育办学模式

中小型企业是私立职业学校的办学主体,扮演着前提性的关键角色。其主体身份主要体现在主导办学、教学以及承担法律责任三个方面。

1.企业作为举办主体

企业办学是私立职业学校的基本特征。其中,企业投入则是企业办学的基本前提。德国私立职业学校的经费主要来源于企业投入和政府资助。企业承担企业培训所需的费用。随着职业教育4.0的发展,培训内容更为复杂和专业[10],企业在私立职业学校中经费投入的比重逐年升高。与此同时,毕业生的高留用率也调动了企业参与职业教育的积极性。《2020年职业教育报告》显示,毕业生在企业学习后的留用率达到74%,实现8年连续增长。另外,数据证明企业能从学徒的高生产贡献中实现利润。企业为每名学徒在每个培训年度平均净支出约3600欧元,但是每名学徒带来的平均收益就达到了4200欧元[11]。学徒产生的高收益大于企业的培训投入,也促进了以企业为主导私立职业教育的良性循环。

企业投资是私立职业学校最主要的经济来源,主要承担企业在进行职业教育中产生的教育费用。这些费用可以分为四个方面。

第一,学徒津贴。学徒津贴即学生在整个学习年限期间内所获得的生活津贴和社会保险。2005年,德国颁布实施的《职业教育法(BBIG)》第17条规定,教育提供者应为受教育者提供适当津贴,具体津贴金额每年都根据受教育者年龄和学习年限的增加而予以提高。2019年,德国联邦政府通过的《职业教育法修订案》草案明确了实施职业教育报酬的最低限额制度,其规定2020年新生每月最低报酬为515欧元,预计到2023年提高到每人每月最低620欧元,并且第二、三及四学年的提高比例应达到为18%、35%及40%[12]。

第二,企业教师费用。2005年,德国《职业教育法》中将“实训教师”改称为“企业教师”,专指企业聘用并专职从事职业培训的施教者。企业需要承担的教师费用包括专职和兼职实训教师工资、报酬和社会保险。中小企业主要支出的是私立职业学校小时制教师(兼职教师)费用。德国联邦统计局的数据显示,小时制教师(Stundenweise beschäftigten Lehrkräfte)承担了私立职业学校的大部分教学。2020年,私立职业学校的小时制教师占全德小时制教师总数的45%。其中,柏林州和萨克森州的小时制教师占比最大,其小时制教师数分别占到了本州职教教师总数的93.2%和84.7%[13]。

第三,物资购置费。物资购置费包括用于培训的设备购置费和教材购置、劳保及管理费。当企业的岗位分工细化到原有负责培训的部门无法满足现阶段培训内容时,往往会投资建设专门用来企业实训的场所。尚无能力建设实训场所的中小企业会选择在生产车间进行跟班教学或将学徒派送到其他实训场所去。微小型企业的培训一般在跨企业培训中心进行,并需要支付在跨企业培训中心产生的费用。

第四,行业基金。德国的行业协会为参与私立职业学校的企业提供资金。为了促进同一行业的整体发展,同一行业的所有企业须缴纳一定经费,筹集的经费由各行业自行管理,主要用于扶持职业教育发展较差的地区。

2.企业作为教学主体

首先,企业决定教学对象。凡有意参加职业教育的学生需要先找到接收其培训的企业,再由企业为其找到对口职业学校。企业每年都会根据自身的生产计划和组织结构变化制定本年度招生计划。换句话说,企业在招生方面享有自主权。但是,并非所有申请者均能获得培训机会。德国企业对培训学生的学历背景不作繁琐的资格要求,但是企业会选择拥有初中文凭或者高中文凭的学徒[14]。这些学徒通常是结束义务教育的各类学校毕业生,即主体中学、实科中学、完全中学的毕业生。学生根据自己的意愿选择职业,向相关企业提出申请,培训企业中对申请学生的资料进行审查后进行行业能力考试,根据测试结果决定是否录用,被录用的学生需要与企业签订《职业教育合同》。

其次,企业主导教学内容。一方面,企业需按照《职业教育条例》(Ausbildungsordnung)及其附件形式呈现的“职业培训框架计划”来保障所有受训者达到统一的培训水准;另一方面,企业也可以根据具体情况和生产计划调整培训内容、补充教学大纲,综合安排各年级培训重点和难点,培养更符合社会需求的技术人才。根据《职业教育条例》的具体要求,职业教育的期限最长不超过3年,最短不少于2年。其中,约有60%~70%的时间,学生都在企业接受实践教学和培训。年级不同,教学重点也有所不同。第一学年主要进行课堂教学,培养学生综合职业素质和职业理论知识。第二学年主要侧重于技能培训,企业教师组织学生在企业内培训中心或者跨企业培训中心进行系统的技能教学。第三学年则由企业为通过“中期考试”的学生提供实习岗位,并要求其独立完成工作任务。由于在提升学生技能水平的同时也为企业带来了经济效益,企业也给予第三学年的受训者以最高学徒津贴。根据国家层面的《职业教育条例》,各企业需要制定与自身相适应的教育培训计划,既保证了所有企业实施双元制职业教育教学的基本要求,也给予了企业根据自身情况开展教学的空间。