试析“兵强则士勇”的语义构成及语境内涵

作者: 陈明洁

《史记·李斯列传》记载,秦王嬴政下令驱逐外来客卿时,李斯亦在被逐之列。南朝裴骃《史记集解》援引西汉刘向《新序》,称当时李斯已在革逐途中,行至半道写了一封劝谏“逐客”的奏书,让人送达朝廷,秦王看后立刻派人追至骊邑,将李斯接回朝中,并撤消逐客之令,恢复李斯的官职。这封奏书,便是首载于《史记》而千古传扬的《谏逐客书》。

李斯的《谏逐客书》能让秦王当即改变政令,其立竿见影的功效,足显文章论证之严密、说理之透彻、言辞之婉切,具有无可辩驳的说服力。对此,自南朝刘勰《文心雕龙》誉之为“上书之善说”以来,历来皆无异辞。如今,随着《谏逐客书》被全国统编高中语文教材必修下册收入,语文界对该文论证过程所体现的逻辑思维特点进行研究和阐释成果很多。然而,对《谏逐客书》中“兵强则士勇”词义和句意的理解,较长时期以来却始终存在分歧,而这一分歧既关涉古代语言的运用规律,又兼及文本语境的逻辑内涵,至今鲜有专文加以论述澄清,故本文试作辨析以探究其真意。

一、“兵强则士勇”的词句释译分歧

《谏逐客书》中的“地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇”三句,在语文教材中并没有任何注释,但在配套的《教师教学用书》“参考译文”中,则反映出对词义和句意的理解:

土地广的粮食就充足,国家大的人口就众多,武器强士兵就勇敢。[1]

显然,这里是将“兵”释译为本义“兵器”。但早在先秦时,“兵”即已引申出“士兵”“军队”“战争”“军事”等义,其中用以指“军队”亦已屡见不鲜。如:

万乘之国,兵不可以无主。(《管子·权修》)

今又举兵,将以攻郑。(《墨子·鲁问》)

出兵则军败,退守则城拔。(《韩非子·五蠹》)

必以长安君为质,兵乃出。(《战国策·赵策四》)

那么,《谏逐客书》中“兵强”之“兵”,究竟是指兵器还是军队?从当今学界对该文的注释和译文来看,两种解读各执一说,相持未决。姑以下列四种类型的书籍对《谏逐客书》文本所作释译为例,可见这一分歧是亟待研究并加以解决的。

一为《史记》注译。如许嘉璐主编、安平秋分史主编《二十四史全译·史记》,对“兵强则士勇”译为:“军队强大士兵就勇敢。”[1]目前各种已出版《史记》全书译文的书籍大都与此相同,如萧枫主编《史记文白对照全注全译》(中国文史出版社2005年版),柯继铭主编《史记·文白对照》(哈尔滨科学技术出版社2012年版),杨燕起、陈焕良等译《白话史记》(岳麓书社2014年版),等等。但张大可注释的《史记全本新注》,则对“兵强”注谓“武器精良”[2]。

二为《古文观止》注译。如阴法鲁主编《古文观止译注》,对“兵强则士勇”译为:“武器精良的,兵士就勇敢。”[3]该类书籍的译文与此相同者占绝大多数,如钟基、李先银、王身钢译注《中华经典名著全本全注全译丛书·古文观止》(中华书局2011年版)、中华书局编辑部编辑《名家精译古文观止》(中华书局2007年版)、傅德岷、赖云琪主编《古文观止鉴赏辞典》(上海科学技术文献出版社2019年版),等等。但少数如王延栋注译《古文观止今注今译》等,则译为“军队强大将士就骁勇”[4]。

三为大学教材。《谏逐客书》被选入高等学校教材,大都将“兵强”之“兵”注释为“军队”。如使用最广泛的郭锡良、唐作藩等主编《古代汉语》教材,无论是早期版本抑或后来的修订本(先后由北京出版社、天津教育出版社以及商务印书馆等出版),始终保持这一注释。又如许嘉璐主编《高等师范学校教学用书·古代汉语》,对“兵强则士勇”整句注译为:“军队强大,士兵就勇敢。”[5]其他如汤可敬主编《古代汉语》(北京出版社1992年版)、荆贵生主编《古代汉语》(武汉大学出版社2011年版)等,皆与此相同。但少数如周振甫主编《大学语文·中国古代文学作品选》(高校理工农医类各专业用),所注“兵强”谓“武器锐利”[6];方春荣编《中国古代公文选》(高校本科秘书专业用),则译为“武器精良的士兵就勇敢”[7]。

四为散文选集。这类书籍对“兵强”之“兵”的两种释译皆多有所见。如陈文新、鲁小俊《古代诗文选》(中央广播电视大学出版社2011年版),注释“兵”为“兵器”;方铭、阮显忠《中国古代散文选析》(安徽教育出版社2018年版),该句译为“武器精良,兵士就勇敢”[8],等等。将“兵强”之“兵”释译为“军队”的,如曹铁娟《历代书信选译》(云南人民出版社1984年版)、李鸿昌《古代诗文名篇选注》(中国社会出版社2008年版)、张金华编《中华文典》(北京出版社2009年版),等等。此外还有同一书中两种释译并存而各自为说的,如西渡编《名家读古文》,在文选注释中所释“兵强”为“武器锋利”,后附吴小林撰《李斯〈谏逐客书〉赏析》文中,则述译为“兵力强盛军士就勇敢”[9]。这里的“兵力”当指“军队的实力”,包括人员和武器装备等,是“军队”内涵更为具体化的概念,不同于单纯的“武器”。

除上述四类书籍中对“兵强则士勇”的两种不同释译之外,尚有偶见于语文试题中的歧解现象,如刘大鹏等编《大学语文一千题》(北京出版社1988年版),其中单项选择题第94题如下:

李斯《谏逐客书》文:“臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。”几句中“兵”字意思是:(1)士兵(2)武器(3)军队(4)军事(5)兵器

该题列出5个选项,后附答案竟然是“(4)军事”,一并排除了“武器”“军队”“兵器”等选项,实属少见。又如廖超慧主编《大学语文习题集》(华中科技大学出版社2008年版),也在单项选择题设置类似的题干,其第6题为:

“臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。”句中“兵”字的意思是()

(A)士兵(B)兵器(C)军队(D)武器

所附参考答案是(B)即兵器,但却排除了“武器”选项。虽然现代汉语有将“武器”一词比喻为非武装斗争的工具或手段(如思想武器、批评与自我批评的武器等),使得“武器”的词义外延大于“兵器”,但古汉语的“武器”并无此比喻义,“兵器”等同于武器(如《汉语大词典》“兵器”即释为“武器”,《辞海》“兵器”条亦谓“即‘武器’”),因而该题选项(B)和(D)重复,不符合“单项选择”的题型。

综上对“兵强则士勇”的释译现象,主要分歧还是凸显在“兵”究竟是指“兵器”还是“军队”上,这对于语文教学来说无疑是一个绕不开的问题。

二、“兵强”的语义构成及句式特点

在“兵强则士勇”句中,“兵强”这一短语的组合,在语义构成上有其表达的规律可寻;在句群的排比句式中,“兵强”句又体现着行文的修辞特点。以下分别作一解析。

1.从短语组合看“兵强”的语义构成

“兵强”作为主谓短语,具有陈述和被陈述的关系:“兵”是陈述的对象,“强”是陈述的内容。如果“兵”表示兵器,与“强”的搭配是否具有表义上的合理性,是否符合语言的构造规则而成为常见的语言现象,是探寻其语义内涵的切入点。“强”在古书中或写作“彊”,其读音若为平声,在先秦汉语中即有着“强大”“强盛”“强健”“强横”等多种意义,但无论用哪个意义来陈述“兵器”,都不具有直接的语义关联。现代汉语有描述武器“强大”或“强盛”的说法,但都是在特定语境下指武器的威力、功效或数量上的优势等,而古汉语的“兵”却并不具有这些指代的含意,因而当今将“兵强”之“兵”理解为兵器(武器)者,大多将此短语释译为“武器精良”,少数则释译为“武器锋利”或“武器精锐”。这样的释译,虽然短语意义能够成立,但由于“强”的词义系统中并无“精良”“锋利”“精锐”等义,故“兵”与“强”组合的语义显然并非如此。

如果“兵强”之“兵”表示军队,那么短语意指军队强大,这正是自先秦以来常见的表义搭配,其组合不仅语义关联合理,而且大量的使用实例无不表达这一含义。如:

得贤将者兵强国昌,不得贤将者兵弱国亡。(《六韬·奇兵》)

地大国富,人众兵强,此霸王之本也。(《管子·重令》)

是以兵强则灭,木强则折。(《老子·七十六章》)

是故无事则国富,有事则兵强,此之谓王资。(《韩非子·五蠹》)

地广人众,兵强士勇,虽有百秦,将无奈我何。(《战国策·齐策一》)

王伯之道,不在兵强士勇之际,而在仁义智勇之间。(《太白阴经·人谋下》)

以上仅先秦至唐代用例,唐以后更不胜枚举,“兵强”皆当作“军队强大”解。不仅如此,“兵强”亦可倒置而组成偏正短语“强兵”,意为强大的军队,而非“精良的武器”。如春秋时期庚桑楚《洞灵真经·兵道篇》:“秦景王将眎强兵于天下。”宋何粲注:“秦时崤、函险固,兵强士勇,故眎强兵于天下,使天下无敢与之敌。眎犹示也。”可见秦景王(即秦景公,前576-前573在位)显示于天下的“强兵”,只能是强大的军队。又《韩非子·八奸》:“强兵之所加,弱兵必服。”以“强兵”加于“弱兵”,则“兵”不可能指武器。“兵强”又可倒置而组成动宾短语“强兵”,意谓使军队强大,而非“使武器精良”。如《孙膑兵法·强兵》:“齐士教寡人强兵者,皆不同道。”指齐国的谋士教齐威王使军队强大的说辞,都是用不同的方法。又《战国策·秦策一》:“欲强兵者,务富其民。”意谓想要使军队强大,必须先使百姓富足。可见“强兵”之“兵”,皆无法解释为武器。

在汇录先秦哲人思想和言行的《管子》《韩非子》等典籍中,短语“兵强”的使用尤为多见,但未发现有表示“武器精良”之例。在使用仅见一例的《晏子春秋》中也是如此,齐景公问晏子:国家怎样才能称上安定?晏子的回答有两句针对统治者而言:“地博不兼小,兵强不劫弱。”这里的“兵强”当释译为“军队强大”,意指在军队强大的前提下也“不去掠夺弱国”。总之,从古汉语“兵”和“强”的组合来看,表达的都是“军队强大”而非“武器精良”之意。

2.从排比句式看“兵强”的修辞特点

关于《谏逐客书》中“地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇”三句,已有越来越多的学者阐释为排比句,理由是“者”的用法等同于连词“则”,三个句式结构相同,前两句中的“者”与后一句中的“则”可以互作训释。这一诠解,突破了虚词“者”只能作代词或语气助词的原有认知。如陈焕良《古书文例在训诂中的运用》一文,认为《谏逐客书》这三句中的“者”和“则”系“互文”修辞手法(传统训诂学亦称为“对文”或“变文”),因其“都在相应的位置上,当有相同的语法作用和语法意义”,并举《管子·治国篇》例:“末作文巧禁,则民无所游食,民无所游食则必农,民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富,国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。”认为“其中‘则’与‘者’互用,可与《谏逐客书》相印证”,从而得出古书中“则”或作“者”,乃“异字同义”的结论[10]。又如应守岩撰《“者”犹“则”说》专文,亦根据“互文”原理,对《谏逐客书》中“者”用同“则”作了详细论证,其首先列举的几则古注资料已颇能说明问题。如东汉马融注《论语·季氏》“陈力就列,不能者止”云:“言当陈其才力,度己所任,以就其位;不能则当止。”(见清刘宝楠《论语正义》)唐代尹知章(一作房玄龄)注《管子·五辅》“大者欲王天下,小者欲霸诸侯”曰:“言诸侯欲大利则王天下,欲小利则霸诸侯也。”又注“是以小者兵挫而地削,大者身死而国亡”谓:“小则地削,大则国亡。”(见清戴望《管子校正》)南宋张预注《孙子·计篇》“知之者胜,不知者不胜”云:“深晓变极之理则胜,不然则败。”(见《孙子十家注》)这些注语,皆以“则”释译“者”,可证“者”有连词“则”的用法。该文还援引现代语言学家裴学海《古书虚字集释》中首创“‘者’犹‘则’也”的观点,将裴氏所举16个古书用例,总结为“通过异文比较”“揭示互文关系”及“通过训释句意”三个论证途径,皆能证明并得出“者”犹“则”的结论。此外,作者还根据《汉语大词典》“者”字下所列义项“连词,犹则”以及所举书证,强调这一释义“标志着‘者’犹‘则’的训释已得到学术界的认可”,确定“这是一个客观存在,从先秦到元明,从经典诗文到戏曲小说,都有所反映”。[11]

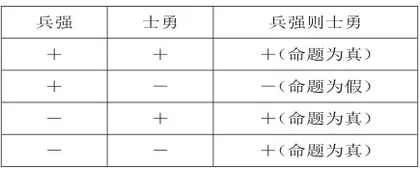

正是基于“地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇”为排比句式,其修辞特点亦展露无遗,即不仅句中短语的结构相同,“地广”“国大”“兵强”和“粟多”“人众”“士勇”都是主谓结构,而且不难看出,每句中前后两个主谓结构的短语,其主语都具有包含与被包含的属性,即“地”包含“粟”,“国”包含“人”,“兵”包含“士”。这一严谨的修辞手法无疑告诉我们,“兵”在这里只有作“军队”讲,才能与“士”(士兵)构成包含与被包含的关系,而“兵器”与“士”(士兵)则不具有这种关系。由此可见,“兵强”指军队强大,应是作者行文的原意所在。