新课改以来《我与地坛(节选)》教学的进展与问题

作者: 陈云 刘汉波

史铁生的《我与地坛》是一篇长篇哲思抒情散文,其中第一、第二节被纳入统编版、苏教版、北师大版、粤教版高中语文教材,前三版教材都将这两节编排为精读课文,而粤教版则把它定位为学生拓展阅读部分。本文以前三版教材为例,分析自新课改以来,发表在期刊上的12则具代表性的课例(8篇教学设计、4篇课堂实录)[1],从教材编排、教学目标预设、教学内容选择、教学方法运用四个方面对这篇选文的教学情况进行梳理,再根据问题提出相应的教学建议,试图探寻出适合“这一篇”散文的教学思路。

一、三版教材《我与地坛(节选)》编撰情况分析

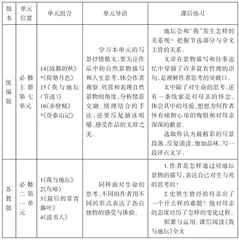

本节将从单元位置、单元组合、单元导语、课后练习等方面对其编排情况进行分析。《我与地坛(节选)》收录在按主题组合的单元中,三版教材编排呈现出以下特点。(见表1)

(一)每个版本的单元主题各有侧重

统编版描写了不同人眼中的自然景物,表达了深厚的人文内涵;苏教版强调珍爱生命,热爱生活,展现了不同人的生命体验;北师大版则呼吁学生关注短暂但美好的生命,思考生命的奥秘。

(表1:部编版、苏教版、北师大版《我与地坛(节选)》编排比较表)

(二)单元的学习目标各有不同

统编版提出要培养学生对自然的热爱之情,分析情景交融、情理结合的写作手法,反复咀嚼语言,体会文辞之美;苏教版侧重欣赏不同的景物及作者独特的感受与体验,重视生命哲思的散文写作教学,学习托物言志、借景抒情的手法,懂得珍惜生命、热爱生命的道理;北师大版强调作者对生命的思考,和作者一起体悟生命,但未安排学习任务。

(三)课文后的教学内容存在差异

统编版提出通读全文,把握节选与全文主旨的关系,重点关注富有哲理的语句,欣赏作者抒情的手法;苏教版要求分析景物描写及相关语句,理解作者对生死的思考,揣摩作者对母亲的态度变化,但忽略了课文的体式特点,未提出品味富有哲理的语言;北师大版建议体味语言的特色与哲理意味,分析人物塑造的手法及地坛对作者的意义,但对富有哲理的语言品味浅尝辄止,忽视了作者独特的情感体验。

二、《我与地坛(节选)》阅读教学目标预设

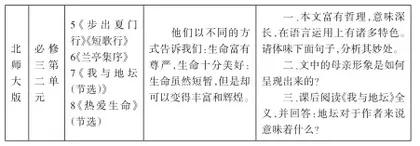

新课标指出:“鉴赏文学作品,要感受和体验文学作品的语言、形象和情感之美,能欣赏、鉴别和评价不同时代、不同风格的作品,具有正确的价值观、高尚的审美情趣和审美品位。”[2]因此可知,散文的品味也离不开语言、形象、情感,应引导学生品味散文的语言,进而体悟作者的人生经验。比较分析发现,12则课例预设的教学目标大致可分为三类:1.学习融情于景,情理相融的写作手法;2.明确“我”、地坛、母亲三者的关系,分析地坛、母亲在“我”人生中的作用;3.抓住文中的关键句,揣摩富有哲理意味的语言,理解作者个性化情感和独特的人生感悟。(见表2)

(表2:《我与地坛(节选)》课例教学目标预设比较表)

三版教材,都是按主题组合单元的,单元教学目标分别注重提升学生的文学品味与写作能力,分享作者健康向上的生命观。但分析这些课例,其教学目标存在以下问题。

(一)忽视散文精准的言语表达

部分教师缺乏引导学生分析语句、品味语言的意识,未提及品味精准的言语表达,只是功利性地品味语言,把赏析语句作为理解作者情感的工具,如课例4、6、10。散文教学要高度重视语言的品味,要引导学生往这篇散文言语表达的细腻处走,挖掘字里行间所蕴含的意味。要让学生对言语表达产生情境性的想象和推断,领悟作者言语表达的功力。

(二)意图占有作者的人生经验

有些教师希望学生学习作者的人生经验,将学习作者面对苦难的精神作为教学目标,带着作者面对苦难的精神去走好人生之路,如课例1、2、6。学习一篇散文,我们不能直接占有作者的人生经验,而应在作者的人生经验分享中,发现世界上竟然有这样一种人,他们有这样的体验与思考,从而拓展自己对世界的认识和理解,进一步思考自己的人生。

(三)割裂作者独特的情感体验

有些教师忽视文本体式,未体悟到“我”对母亲的思念之情,如课例2、3、11。有些教师未关注“我”、地坛、母亲的内在联系,如课例2、6、9。选文虽分为地坛和母亲两节,但其本质都是“我”经历苦难的所见、所闻、所感。

总的来说,上述课例的教学目标,较合适的课例是5、7、8、12,其优点有二:一是综合第一、第二节,明确“我”、地坛、母亲三者的关系,通过学习融情于景的写作手法、体悟作者独特的情感体验,如课例5、12;二是品味有哲理的语言,赏析景物描写,体会作者的感情与哲思,如课例7、8。这四个课例较好地落实了品味语言与分享作者的人生经验这两个要点。

三、《我与地坛(节选)》教学内容的选择

教师预设的教学目标,直接影响着课例的教学内容。这些课例涉及的教学内容主要为: 1.了解作者生平和创作背景(3个课例);2.拓展知识、介绍地坛(2个课例);3.概括文章内容,理清文章结构(4个课例);4.品读三处地坛景物的特点,领悟作者对生命的求索和感悟(12个课例);5.分析母亲的形象(3个课例);6.思考地坛、母亲、“我”三者的关系,明确母亲和地坛对“我”的重要性(6个课例);7.母亲形象、深沉的母爱对“我”的启示(7个课例)8.学习情景交融、事理相和的写作手法(5个课例);9.“我”的形象(2个课例);10.品味作者精准的语言表达(4个课例);11.写作练笔(6个课例)。(见表3)

(表3:《我与地坛(节选)》课例教学内容一览表)

确定这一篇散文的教学内容,应该有合宜的路径。王荣生教授提出“四步走”:第一步,认识散文的特征,明了散文的谱系;第二步,知晓某位作家在整个散文谱系上的位置及其个人的风格;第三步,分析“这一篇”散文作为课文独特的价值,确定其教学内容;第四步,选择自己在这次教学活动中所侧重的教学内容。这四个步骤简称为“辨体”“识人”“断文”“定点”。[3]从具体细节来看,部分课例没有落实好第二、三步,教学内容的选择出现了一些问题。

(一)教学内容由文内走向文外

“跑到‘外在的言说对象’上,即‘走到课文之外’;跑到概念化、抽象化的‘思想’‘精神’上,即‘走到作者之外’。两个‘走到……之外’,实际上是丢弃语文经验,抽空人生经验。”[4]课例8在理解“我”关于生死的思考时,引用了《哈姆雷特》中关于生存还是毁灭的思考,并没有引导学生细品“我”隐藏在语调和语言后关于生死的思考。课例10在理解“我”遭遇苦难最初的消极态度时,教师对比“哪吒的我命由我不由天”,引入崔卫平教授在《敦刻尔克》影评中论述的普通人与英雄对生死的不同态度,希望引导学生理解作者对生死的态度及地坛的作用,这一教学内容完全脱离了文本,显得突兀,学生一下子就说出了“地坛是我的心灵栖息地”,打破了前后文赏析情景交融的连接性。

(二)在情感体验方面浅尝辄止

“散文阅读教学,要由言及意,关注散文中的个性化言语所表达的丰富甚至复杂、细腻乃至细微处;要严防脱离语句,跑到概念化、抽象化的‘思想’‘精神’中,演变为谈论口号的活动。”[5]课例2设计了“总览全文、赏析写法”这一环节,但没有品味作者独特的语言表达,直接总结,显得突兀;课例5是老师品味语言,把教师的阅读经验强加给学生;课例6把课文定位为写景抒情的散文,只赏析景物描写,未品读作者直接陈述的语句和文中含有哲理的语句,教师直接总结“作者用他的经历告诉我们‘笑对苦难,勇敢坚强’”;课例11也将教学重点落在景物描写,未分析品味第二节作者直接陈述的富有哲理的语句。

(三)割裂节选部分的内在联系

部分课例的教学内容偏重于第一节,割裂了两节的本质联系,忽视地坛、母亲、“我”三者之间的关系,如课例3、4、5、6、7、11。这两节是作者心路历程的生动写照,不能孤立地阅读与鉴赏,更不能将其分开教学,地坛、母亲是融为一体的,地坛是包容、等待着“我”的母亲,应将两节进行整合教学,才能引导学生体悟出“我”对生死的思考、对母亲的思念之情。

四、《我与地坛(节选)》教学方法的分析

在采用教学方法时,建议考虑两个要素:一是课标的提示,以学生为主体,通过问题设计,采用自主合作探究的方式,启发学生;二是选文的类型,不同类型的选文有不同的教法。王荣生教授指出“教材选文有四种类型:定篇、例文、样本、用件。”[6]这篇散文是作者的代表作,是20世纪最优秀的散文之一。“这是诗性散文的经典文本,是一篇经得起反复细读的作品。”[7]三版教材都节选这篇散文为精读课文,且课后练习也致力于让学生透彻领会选文,因此这篇散文宜归类为“定篇”。“‘定篇’是使学生透彻的领会选文本身,理解和欣赏经典名篇的思想和艺术。”[8]但12则课例中的部分教师未能引导学生深入品读文本,未能充分发挥相应教学方法的价值,体现在以下方面。(见表4)

(一)教学方法单一传统

部分课例采用的教学方法单一,且缺少学的活动来落脚,学生难以真正走进文本,更难以体味作者的所感所思。课例2、3、4、5、6采用提问法赏析地坛的景物描写,但都只有教师提问的活动,没有预设学生学的活动,没有答案的生成过程,教师把自己的阅读经验灌输给学生。课例7采用讲授法,学生参与度不高、独立自主思考空间少,教师试图把这一篇散文蕴含的作者的人生经验强加给学生,单靠讲授法学习这篇散文过于理想化,其教学效果有待商榷。

(二)教学方法运用不充分

有些课例的教学方法新颖且契合选文,但流于形式,未能充分发挥其价值,忽视了文本的精妙处。课例8运用了情境教学法,策划了一期《朗读者》节目,包括寻找朗读者、嘉宾访谈、拟写卷首语、开场白四个环节。虽然学生积极参与,但是教师没有点拨作者情感表达的细微处、语言表达的精妙处;课例9教师另辟蹊径,以情境教学法为支点,围绕推荐书籍开展小组讨论,希望充分发挥学生自主性,但讨论后教师的指导不到位,教学难点几句话带过,关于语言感情品读的讨论环节课堂气氛略显平静,学生轻易得出答案,未能深入理解文本。

总的来看,课例1、10、11、12采用的教学方法比较恰当且运用得较好。课例1采用问答法让学生品味三处地坛景物描写,教师点拨、提示、总结;课例10采用问答法、朗读法,围绕“地坛是我的”这一核心问题,赏析地坛的景物描写,明确地坛、母亲、“我”三者的关系,师生互动自然;课例11采用图示支架法、问题链,学生自主阅读、品味景物描写等,修改完善心路历程图示;课例12采用问答法,对三处景物描写、直接陈述和充满哲思的语句,进行了细致到位的品味,学生比较自然地体悟到了三者关系,深入地体味了作者独特的情感体验。

(表4:《我与地坛(节选)》课例教学方法比较表)

五、对《我与地坛(节选)》教学进展的反思与讨论

当前,散文阅读教学仍然是问题最多、让一线教师头痛的版块。首先,这与散文的文类特征是“无特征”这一点有关;再者,现代散文张扬个性、抒写性灵,不同的散文有不同的样式。因此,散文的教学需要点滴精进、打持久战。受制于散文教学的固化思维,《我与地坛(节选)》的散文教学依然存在一些问题。