关于语文教学“大”现象的思考

作者: 代保明当下,随着2022年版课标的颁布,语文教学中的“大”现象变得异常火热。大单元教学、任务群教学、项目式学习、群文阅读、深度学习等,不一而足。这些新的教学方式占据各种专业期刊的黄金版面,汹汹而来,有关“大”教学的文章也颇受编辑老师青睐。笔者经常翻看的几本专业期刊,至少有三分之二的文章是在围绕“大”教学说事,从阅读教学、作文教学,到整本书阅读和课堂评价,几乎都是围绕“大”行文。各种类型的线上线下教学培训,主题多是“大”教学。

有人认为,语文课堂教学“少慢差费”,学生语文素养不高,皆是因为语文教学效益低下。于是,一代又一代语文教师苦苦寻觅,寻找改变语文课堂和语文教学的良方,语文教学改革一直都在探索路上。2022年版课标修订会给语文课堂教学带来多大改变,会在多大程度上改变语文教师的观念和做法,还有待时间检验。毫无疑问,时下最抢眼的“大单元教学”就是新课标颁布后的全新提法,它所主导的“大概念”“大情境”“大任务”实施路径和评价方法确实让人耳目一新。大单元教学能让教学内容结构化,让知识和能力训练情境化,让教学任务链条化,让教学目标核心化,从而提高课堂教学效率。因而,语文教学中的“大”现象就有了传统语文教学所不具有的优势。

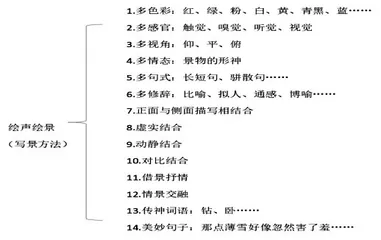

其一,“大”系统。各种类型的语文“大”教学,都在努力克服语文教学碎片化弊端,避免一篇文本教学完毕一地鸡毛的低效现象。“大”语文教学,着力建构那个统摄整个单元文本的概念,通过概念提炼、淬火、成型过程,让语文知识和能力被高度凝练,在此基础上,让语文知识和能力在情境运用中结构化、系统化,进而内化为语文核心素养。李松林教授认为:“大概念就是抽象出来的具有联系整合作用并能广泛迁移的概念”[1]七上第一单元,全是写景类文章,前三课是写景散文,第四课是古诗词,但也有很多写景诗句。笔者在教学中萃取的大概念为“绘景寓情美诵读”,在任务群之一的“绘声绘色穷物态”环节,学生自主合作探究出了本单元的写景方法,并让其结构化。

这样的大单元教学,以整个单元文本为单位,在“绘声绘景穷物态”这个大任务的驱动下,学生阅读横跨四课,综合分析诸多文本在写法上的异同,然后建构写景散文的写景方法知识系,让知识和能力系统化,从而逐步达成“语言运用”这个核心素养。在这样的大单元教学中,语文知识和能力是在真实情境运用中生成的,学生是因为活动需要而主动去学习的,在学习过程中同伴相助,共同探究,共同发现,一起运用,因而语文知识就有了生命活力。这样的大单元教学,学生思维能力不再处于记忆、理解、应用的初级阶段,而需要靠分析、评价、创造思维能力去完成,在高阶思维能力参与下建构“大”系统的语文知识与能力。

其二,“大”重点。大单元教学由于“大概念”的统领作用,特别是“大概念”在生成过程中反复斟酌、凝练、淬火,使得“大概念”立足于语文核心素养,体现文化自信、语言运用、思维能力、审美创造的综合运用。因而,大单元教学一般是能抓住单元重难点的教学,它立足于单元提示、预习提示、课后练习,遵循课标精神而确定单元教学主要目标和核心内容,剔除了诸多看似与目标相关实则关联不大的教学内容,让教学内容精简干净,让课堂教学重点突出,难点突破,不蔓不枝,不旁逸斜出,从而提高课堂教学效益。大单元教学的巨大优势之一就在这里,多个文本的横向阅读也好,纵向阅读也罢,不可能像单篇文本那样方方面面详读详解,多点多面,群蚁排衙。要让群文阅读收到实效,必须抓大放小,抓主要的核心内容,抓能够贯通每篇文本的语文知识和能力。于是,语文教学中的“大”,自然而然地体现为能展现核心素养四个方面的关键能力和必备品格。教学七上第一单元,在大单元教学设计策略上,从写景散文的角度立意,既然萃取的“大概念”为“绘景寓情美诵读”,那接下来的任务必须围绕这个核心进行设计。

任务一:高低轻重皆是情。

你为学校《劲草》报主题征文“万紫千红春意盎”所投的稿件已被录取,这篇佳作会被读者扫码收听,请你朗读并录音。根据你的理解,你觉得朗读的感情基调、重音和停连应该怎样标注?如果你喜欢吟诵,你也可以录音投稿。

任务二:“情”在深处须细品。

《劲草》报的一个栏目“‘情’在深处须细品”,意在指导同学分析品味文章的深层内蕴,逐渐形成深度阅读能力。请你以《春》《济南的冬天》《雨的四季》为例,为同学们阅读写景散文作方法指导。

任务三:绘声绘色穷物态。

《劲草》报社的本次主题征文,对刚进初一的同学而言,要写写景散文,有一定难度。怎样把景写得生动形象、妙趣横生,请你以《春》《济南的冬天》《雨的四季》为例,给同学们作写景方法指导,并结合自己的文章作具体分析。

威金斯等人提出可以根据“表现性任务”来确定学科大概念。所谓“表现性任务”,是指需要学生去做的一件真实事情。[2]上述任务链,结合教材编者、文本、作者、读者四个方面情况,围绕写景散文的“读—品—写”三大核心任务设计,突出教学重点难点,紧紧围绕三大任务设计真实活动情境,一步一个台阶,最终达成历练语文核心素养的目标。当然,在这三大任务统领下,每个任务会有小任务,比如,要训练朗读能力,完成任务一,师生必须要设计几个前后关联的小任务:①重音、停连知识学习;②感情基调的确定依据;③学生自选片断练读;④班级展示;⑤评价量表的制定及课堂实施;⑥佳作练读和音频录制。但是,无论有多少个小任务和活动环节,都是在围绕“朗读”进行语文活动,教学目标意识、任务意识、活动意识、素养意识非常强烈。这样的“大”重点有优势,集中资源、活动、时间办“大”事,课堂教学效率高是不言而喻的,单篇教学的浅层学习弊端被有效改变。

其三,“大”环证。此所谓“环证”,就是单元文本之间的相互印证,加强知识之间的内在联系和外在通联,凸显语文知识的规律性和适用性,在相互印证过程中生成有生命的语文知识和解决实际问题的语文能力,最终提升学生的语文素养。所谓“大”环证,就是环证的范围大,可以跨文本、单元、学科;环证的依据多,多个不同文本供阅读鉴赏,可以获取多个诠释、佐证、完善“大概念”的依据,这些依据从不同角度、不同侧面为“大概念”提供营养,让“大概念”身强力壮;环证的辐射力强,在师生寻找充分依据以滋养“大概念”的过程中,有充足的时间研读每个文本,因为环证的依据不是孤立于文本之外,只能来自于文本中,是对文本深度学习后的凝练和生成。既然“大概念”是产生于大单元的所有文本,是对所有文本的凝练、萃取,那一定在所有文本中能觅到依据,这个寻找“佐证”的过程,就是任务驱动下阅读文本的过程,审视文本,深耕文本,对比文本,一个个的“佐证”就被发现,文章就被鉴赏,“环证”的辐射力就在于此。这样的“大”环证优势,还可以很好地达成学生的自主学习。因为“大”环证被发现的过程就是学生对知识进行迁移运用的过程,学习了本单元的“甲”文本,学生就会用“乙”“丙”“丁”文本来验证所学,这个验证过程,就是利用“甲”文本的知识去迁移学习的过程,在这样的自主合作探究学习中,运用知识,验证知识,内化知识,然后提升语文素养。

教学七上第一单元,在落实“绘声绘色穷物态”任务环节时,“大”环证的优势非常突出。这个学习情境要完成的任务是学习写景状物手法,利用所学的手法去进行写作。教师指导学生学习《春》后,有关写景状物散文的写作手法,学生已理解了很多。学生是否理解,是否内化为了语文能力,最好的办法,就是利用所学去自主学习《济南的冬天》《雨的四季》和古代诗歌四首。如果能够在后面文本中,找出与《春》具有同样写作手法的课文,说明学生真正理解了,如果学生发现有与《春》不一样的,即使不能确认是什么手法,那也是新知的生成;如果学生自学后面几课发现很少,甚至找不到与《春》同样的写作手法,说明学生没有理解这些写作手法的内涵和作用。这样的环证,不仅让“大概念”的内涵更加丰富,而且还让文本学习互相帮衬,互相印证,在运用中学习,在发现中学习,在验证中学习,在建构中学习,语文知识成系统,语文能力训练成序列,语言思维训练多是高阶方式。学生的学习多是积极主动地参与,多是在语文活动中参与,故而学生收获是丰硕的。

语文教学之“大”火,也许就是这三“大”优势所展现的教学魅力。语文“大”教学现象对传统语文教学的碎片化、浅表化和被动学习等有巨大改变作用。真实语境的课堂化,让语文教学变成了“我要学”,变成了在运用中学,让语文教学焕发出了新的生命活力。但同时,我们应保持头脑清醒:世上没有十全十美的事情。语文教学方法也没有完美无缺的,任何教学方法都是完美与瑕疵并存的。语文教学之“大”教学也一样,在教学时所表露的一些问题,恐怕方法本身难以克服。就当下来看,以下三个问题值得深思。

第一,语文教学“少慢差费”是由单篇教学造成的吗?

多少年来,语文教学几乎都是单篇教学,教师的教学任务就是教完一篇篇的阅读文本,哪怕一个单元四五篇文章,都是一篇一篇地“教”。在语文知识上没有任何新发现,照样篇篇如此。这样的单篇教学确实耗神费力,过细过碎,效率不高。但教单篇,也有教得有高质量的,钱梦龙、于漪、余映潮、李镇西、魏书生等一大批名家,从来就是单篇教学,从来就没有看到他们凝练什么“大概念”,更没有项目式教学。为什么他们的教学效果那么优秀呢?为什么他们的许多课例被语文教师竞相模仿?问题不在于教学立意的“大”与“小”,不在于“单元”与“单篇”,而在于教师“教什么”“怎么教”“教得怎么样”的设计,在于教师对学生“学什么”“怎么学”“学得怎么样”的研究与落实、测评。单篇教学有单篇教学的优势,大单元教学有大单元教学的好处,二者兼顾才是恰当的选择。语文教学“少慢差费”现象产生的根源很复杂。把单篇教好,从教材单元提示、课前提示和课后练习、教材文本以及教师、学生等多个角度综合考量单篇文本的教学设计和教学策略,充分调动学生的自主学习主动性和积极性,照样会有优秀的教学效果。大单元教学,如果教师的宏观驾驭能力不足,甚至对“大概念”的凝练、萃取都茫然无措,整个教学在多个文本中来回飘飞,走马观花,恐怕比单篇教学的效果更差。大概念教学,可示范引领,可积极倡导,可探索实践,但切忌疏离硬性要求,否则,后果一定是灾难性的。

第二,大单元教学的课堂“凭借”在哪里?

大单元教学在实际操作中变成了项目式学习、任务链教学乃至群文阅读。数篇文本在一个“大概念”的统领下变为了一个大情境任务下的数个任务。这样的教学立意、教材处理、教学实施、教学评价扩大了单元教学范围,扩展了教学内容,拉长了教学时间,增大了学生参与时空,改变了评价方式。诸多条件的变化,语文教学的前置条件也必须有变化,比如:完整的课堂教学实例(原貌课堂)、学期教学计划、教学课时安排、大单元教学“单元”设计及实施的科学依据、教学评价的科学量表,等等。一线教师对上述问题,疑云重重,问题多多,他们不会贸然参与。仅凭杂志上那些文章的“设想”“例说”作为教学设计的依据,语文老师犹如盲人摸象,其积极性必然低下。

着眼于当下教学现实而言,大单元教学要遍地开花是不现实的。尽管2022年版课标已颁布,有关语文教学的许多新提法写进了课标,并且也有诸多的专家在大力提倡。但语文课堂教学还是单篇的居多。为什么?教材编写的体例并没有因课标的变化而有改变,与以前的教材是一模一样的。与教材配套的教参也是从前的编写体例,没有对大概念教学、项目式教学、群文阅读等作任何的提示、说明和建议。新课标的新思想、新观点怎样转化为教材文本、教学内容、教学方法,教师们没有任何凭借,没有任何样本可参考。如果让一线教师自己对语文教材进行“大”教学的重新选择,还要自己研发许多教学活动的评价量表,恐怕不现实。哪怕今后有了与新课标配套的教材,甚至有了体现“大”教学的教参,“大”教学要变成平常课堂照样不易。因为“大”教学对老师的要求很高,教材的二次开发、真实语文活动的设计、真实语文情境变为学生的行动、有效的课堂评价工具开发,等等,不少教师只能望而却步。概而言之,“大”教学如果没有任何“凭借”,没有系统性的参照,课堂是很难发生变化的。

第三,单篇教学的价值优势怎样弥补?

单篇教学流传数千年,自有其独特的魅力。重熟读,重细读,重品味,重基础,重细而全的讲析,重文本的结构与写法。单篇教学文本体量小,内容单一,师生学习起来较为轻松,心理负担相对较轻。特别是对老少边穷地区的学生而言,这样的单篇教学,学生比较适应,学习效益实在。而“大”教学联结多篇文本,老师设计的任务链,无论是三五个,还是七八个,所有问题都凌驾于每个文本之上,都是在多篇文本的上空来回跑,寻找多个语料去证实、理解“大概念”。故而在“大”教学中解剖麻雀式的单篇文本分析,深入鉴赏单篇文本的立意、构思、选材、布局、谋篇等就相对很少。长此以往,学生能从“大”处着眼的阅读很多,有较强的综合阅读能力。但是,能够抓住文本个性,指导学生做到读写结合,不仅能够有对文本整体的把握,明确一个“大象”是什么样子,了解“大象”的生命状态,而且还能够从写作角度吸取养分,构思一篇文章,借阅读文本去仿真写作,借鉴文本拟题、开头、结尾、过渡、照应、选材、立意等技巧提高学生阅读能力和写作能力的课堂,就会非常少。教学中的“小”视角少了,学生经常吃“大鱼大肉”,同样会营养不良。许多小营养被“大”视角筛掉,众多优质的“小”文本营养被流失,学生的语文素养照样“营养不均”。如果我们的语文课堂全都是“大”教学,天天如此,每个单元如此,置诸多文本的“小”营养不顾,完全忽视单篇教学优势,语文课堂教学照样是畸形发展。作家叶兆言说:“现在很多专家提出一种新的教法,打破一课一课地教的传统做法,要四课一起教,叫‘单元整体教学’,我觉得可以试试看。但不太赞成一窝蜂地用一个标准来要求。”[3]

在“大”教学背景下,怎样保证文本的“小”营养不流失?怎样做到“抓大不放小”,让学生语文营养均衡?这是当下“大”教学应该思考的问题。就目前各类刊物所展示的课例看,几乎都是“抓大放小”的做法。客观地讲,所有“大”教学课堂都兼顾单篇的“小”,有一定难度。有些东西是单篇独有,很难用“大”统领。比如,七上第一单元《春》和《雨的四季》的语言运用特色分明,《春》的锤炼字词,《雨的四季》的新奇比喻,要让学生有深刻的印象,让学生能学习这样的语言运用,“大”教学很难做到扎实有效。

任何事物,绝没有十全十美的。语文教学中的“大”现象也是有利有弊的,一窝蜂地跟,对语文学习是有害的。“大”教学有许多优势,在改变传统的碎片化学习、浅层次学习和被动学习等方面的优势尤为明显。如果语文教师们能组织学生在真实语用情境中建构化地学习语言,突显教学重点,环证“大单元”主要教学内容,其课堂教学效益无疑是极高的。但这必须建立在每位教师反复斟酌学情、教情和现实生活环境,权衡利弊,“大”“小”兼顾等的基础之上。“大单元”教学需要研究解决的问题还有很多,“大概念”到底还有哪些类型?确定“大概念”的依据有哪些?问题“链”与传统教学环环相扣的问题设计有什么区别?真实的语言运用情境怎样才不是驱使学生做题的假情境问题?……诸如此类的问题,语文教师期待有系统性的理论指导和实践指引。

注释:

[1]李松林:《以大概念为核心的整合性教学》,《课程·教材·教法》,2020年第10期,第10页。

[2][美]格兰特·威金斯、杰伊·麦克泰格:《追求理解的教学设计(第二版)》,闫寒冰等译,华东师范大学出版社,2016年,第156页。

[3]叶兆言、蒋兴超:《漫谈<国文百八课>》,《中学语文教学参考》,2021年第11期,第8页。

(作者单位:重庆市涪陵第十四中学)