物·理·道:《庖丁解牛》的解读向度

作者: 张干

一、大单元设计与核心素养视阈下的《庖丁解牛》

先秦诸子学说是中国古代思想的第一座高峰,儒、道两家为其中最具代表性的思想流派。李泽厚即以“儒道互补”总结中国士人的人生路径及其艺术意念,“表面看来,儒、道是离异而对立的,一个入世、一个出世;一个乐观进取、一个消极避退,但实际上它们刚好相互补充而协调”。[1]《庖丁解牛》收录于统编本高中语文教材必修下册第一单元,选自清人郭庆藩《庄子集释》,此书以晋朝郭象删定本《庄子》为底本,兼采王念孙、俞樾、郭嵩焘诸家之释说。郭象本《庄子》由七篇内篇、十五篇外篇、十一篇杂篇组成。其中,内篇一般被认为是庄子亲作,为集中反映庄周道家思想的篇目,而《庖丁解牛》作为庄子内篇《养生主》的第一个寓言,是载录道家论义的经典性语段。在大单元设计的视阈中,《庖丁解牛》的单元位置与篇章性质要求该篇目教学应将文本作为途径,将文化作为导向,以“文本——文化”的建构方式实现课程工具性与人文性的统一。

高中语文核心素养四个方面分别为“语言建构与应用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”。从“语言建构与应用”“审美鉴赏与创造”角度对篇章进行审视,其行文技巧与审美特质均有直观呈现。《庖丁解牛》文字取萃,选词用语凝练要当,其文篇幅虽短,但诸多成语却均出自其中,像:庖丁解牛、目无全牛、批郤导窾、游刃有余、恢恢有余、刃发若新、踌躇满志,简括约取的行文方式增加了文字的信息密度。成玄英《庄子疏》云:“《内》则谈於理本,《外》则语其事迹。事虽彰著,非理不通;理虽幽微,非事莫显。欲先明妙理,故前标《内篇》。《内篇》理深,故每於文外别立篇目。郭象仍於题下即注解之,《逍遥》《齐物》之类是也。”[2]可见,包括《养生主》在内的内篇七篇以论理为主,其所内蕴之理具有幽妙深微的特质。此外,《庖丁解牛》以寓言诠理。寓言,即为寄寓之言,其以故事来进行义理叙说,而非直接阐解释明,这种书写方式亦进一步强化了文本的诠解复杂性。陈鼓应《庄子今注今译》、陈引驰《庄子精读》均为释解《庄子》的经典之作,但均着重于从全篇角度对《养生主》进行全文析读,在具体而微地论述《庖丁解牛》段落方面着力较少。内在文本诠解难度大与外在可资助力少的交叠使得对文本进行文化析读的困难性增强。可见,与“语言建构与应用”“审美鉴赏与创造”方面的明确与易感不同,《庖丁解牛》中与“文化传承与理解”相关诸要素沉潜于文本之下。“文化传承与理解”中“文化传承”的内涵由课程目标第10条进行了具体解释,即“通过对语言文字的学习,体会中华文化的博大精深、源远流长,继承并弘扬中华优秀传统文化”[3]。核心素养观照下的教学需要对《庖丁解牛》所承载的人文内蕴进行细致化探掘,使受教育者在对道家文化的体认中达成“思维发展与提升”的素养夯实。因此,选择恰要的向度对《庖丁解牛》进行诠解应为课堂教学的聚焦重点。

总之,指向大单元设计与语文学科核心素养的篇章教学,就《庖丁解牛》而言,应在从文本层到文化层的纵掘中,联动受教育者对传统文化的感知,以促进核心素养的课堂生成。其中,“语言建构与应用”“审美鉴赏与创造”属于文本层,“文化传承与理解”属于文化层,受教育者的“思维发展与提升”为三者旨归。在具体践行中,切合的解读向度是目标完成的关键所在。

二、解读向度的择取:庖厨类型与解牛的方式、层次、结果

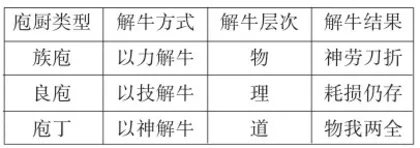

《庖丁解牛》中所列庖厨类型有三,分别为族庖、良庖、庖丁,三者所用解牛之法亦自不同。

“族庖月更刀,折也。”陆德明释文:“族庖。司马云:‘族,杂也。’崔云:‘族,众也。’”[4]族庖即为技能与众人相同厨师,即为一般的厨师,其一个月更换一次刀,因为他以砍折的方式解牛。族庖所见,为牛的外在表形。在族庖眼中,牛是一个囫囵的整体,身体均为肌肉所附着,各处并无差别。从族庖按月换刀的细节可知,其解牛方式为以力解牛,即在分割牛时用强力对牛进行剁斫。族庖在解牛时并不会避免关节错杂的牢固之处,亦将同样之力施加于松软无骨骼的地方,所以会伤损刀刃乃至折断刀具。族庖所用解牛方式为以力解牛,这种解牛之法所造成的不仅有外在工具的耗折,亦有自身体力的劳费,始终用强力的方式使得自身懈惫不堪。

“良庖岁更刀,割也。”良庖指技艺优良的庖厨。与族庖不同,良庖换刀的频率更低,一年换一次刀。良庖的解牛之法为割,是用刀割分之义,与“折”相比,“割”的力度明显降低。“折”的动作施予对象为坚硬的骨骼与筋骨接合处,着力较大;“割”所指向的是易切割的肌理、体肉,用力较小。良庖所用解牛方式是以技解牛,其解牛具有一定的技巧性,根据牛体结构来进行运刀拆解。在解牛之时,良庖的视线不仅停留在牛的外在表层,其纵向进阶至牛的内部,能够有意识地避开关节错杂的难解之处,刀的使用期限因之得以后延。除了外物之外,良庖的解牛方式较之于族庖,所消耗的自身体力亦较小。

庖丁与良庖有相似之处,二者都是通过了解牛的内部组织结构来对牛进行分解,即避开难分之处而着力于易析之形,但其对外在解牛之刀与内在自身体力所造成的耗损均有不同。良庖所用的刀仍然有耗损,而庖丁解牛之刀已用十九年,未有纤毫之损,仍像新经过硎石磨砺一样。良庖虽技巧熟稔,了解牛的形体结构,但对牛进行分割之时体力仍有劳费。庖丁与良庖不同,庖丁解牛完成之后神态为“踌躇满志”,郭象注此语曰:“逸足容豫自得之谓。”[5]成玄英之疏更为详细地对庖丁解牛完成时的状态进行了释解,其曰:“解牛事讫,闲放从容,提挈鸾刀,彷徨徙倚。既而风韵清远,所以高视四方,志气盈满,为之踌躇自得。”[6]可见,庖丁在进行完解牛活动之后,不仅没有疲累倦怠之感,反而神情潇洒、磊落泰然,其所展现的意态较之于解牛之前愈为高蹈。

庖丁的解牛方式是依“道”解牛,而良庖的所用的解牛技巧停留在“理”的层面,并未达至“道”。“理”与“道”的区别,韩非子在《解老》篇中对之进行了阐明,其中有句曰:

“凡物之有形者,易裁也,易割也。何以论之?有形则有短长,有短长则有小大,有小大则有方圆,有方圆则有坚脆,有坚脆则有轻重,有轻重则有白黑。短长、大小、方圆、坚脆、轻重、白黑之谓理。理定而物易割也。”[7]

“道者,万物之所然也,万理之所稽也。理者,成物之文也;道者,万物之所以成也。”[8]

“万物各异理,而道尽稽万物之理”[9]

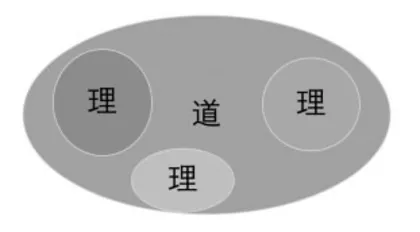

可见,“理”所构成的是万事万物可观见、可感知、可量化的形态存在,物体的长短、大小、轻重等均属此范畴。事物不同,其物质属性、内部构成、态样状貌等要素均有不同,所以,不同诸物其理亦各自相异。在周秦道家看来,“道”是一种唯一性、规律性、统合性的存在,是构成世间物事的总规则。“道”是所有“理”的集合与统一,其包蕴一切相异之理。“道”与“理”的关系,具体如下图所示:

良庖的解牛技巧所依靠的是对牛的形体结构、筋骨位置、关节聚合与错杂程度的熟悉,其在行刀之时避开集固构造而着力于易解之处,上述牛体诸要素均属于牛之“理”。良庖解牛停留在“理”的层面,并未达至“道”,所以在解牛之时,无论是自身体力还是外物鸾刀均有损耗。庖丁不仅熟识于牛在“理”层面的诸要素,更进阶于“道”的层面,依道解牛。《礼记·王制》载:“诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊,士无故不杀犬豕。”[10]牛作为一种高级别的祭品,出现在诸侯等级的祭祀场合中。据前文所援成玄英疏,庖丁解牛时所用之刃为鸾刀。鸾刀为祭器,是祭祀之时所用之刀。如,《史记》裴骃集解引《春秋公羊传》:“楚庄王伐郑,郑伯肉袒,左执茅旌,右执鸾刀,以逆庄王,庄王退舍七里。”何休解诂:“茅旌,鸾刀,祭祀宗庙所用也。”[11]今十三经注疏本《春秋公羊传·宣公十二年》亦录何休释鸾刀曰:“宗庙割切之刀”。[12]《诗·小雅·信南山》有句:“执其鸾刀,以启其毛,取其血膋。”毛传:“鸾刀,刀有鸾者,言割中节也。”孔颖达疏:“鸾即铃也。谓刀环有铃,其声中节。”[13]可见,鸾刀为刀环带铃之刀,挥动之时会发出声响。庖丁在解牛之时,鸾刀铃响之声同祭祀时所奏的《桑林》《经首》之乐互和成音,不仅如此,其解牛动作亦同祭仪雅乐的舞蹈动作相应。在战国时人看来,庖厨分割牲畜的行为应与士人的礼乐规范相悖。《礼记·玉藻》记:“君子远庖厨,凡有血气之类,弗身践也。”[14]孟子亦言:“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远庖厨也。”[15]在庖丁身上,原本相悖的庖厨解牛与祭仪乐舞却表现出齐一性和统协性。庖丁因达到“道”的境界,以“道”解牛,故消弭了二者之间的贵贱差等。“道”统摄诸物,是一切物事的总规律,以“道”的视域来观照,万事万物均为“道”之载体,无等次之分。《庄子·知北游》所载庄子与东郭子的一段对话即反应了这一思想。东郭子问庄子道在何处,庄子言曰:“在蝼蚁”。东郭子不解,认为卑下的蝼蚁与宏阔的大道不匹配,请庄子再举例证,庄子依次以道在稊稗、在瓦甓、在便溺作答。每例愈下,东郭子越发不解,庄子释言:“至道若是,大言亦然。周遍咸三者,异名同实,其指一也。”[16]以道观物,万事万物仅仅是名称等外在形式不同,它们的内在实质是相同的,即都是“道”的载体。庖丁正是达到了“道”的境界,依“道”解牛,所以差距较大的庖厨宰割与祭仪乐舞表现出无隔阂、无等别的协调与统齐。

《庖丁解牛》中族庖停留在“物”的层面,所看到的是牛的外在表形,只能以力解牛,结果是劳形废刀。良庖解牛具有一定的技巧性,其能够深入到牛的内部,依牛体构造肌理进行解牛。良庖在“理”的层面解牛,自身与所用之刀依旧有损耗。庖丁达到“道”的境界,解牛之时以神遇而不以目视,依乎于“道”。解牛完成之后,其自身踌躇满志,所用鸾刀亦若新发于硎。所以,本节板书可以设计为:

注释:

[1]李泽厚:《美的历程》,江苏文艺出版社,2010年,第93页。

[2][4][5][6][16](清)郭庆藩:《庄子集释》,中华书局,1961年,第7页,第122页,第124页,第124页,第750页。

[3]中华人民共和国教育部制定:《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》,人民教育出版社,2020年,第71页。

[7][8][9](清)王先慎:《韩非子集解》,中华书局,1998年,第152页,第146页,第147页。

[10][14](汉)郑玄注、(唐)孔颖达正义:《礼记正义》,北京大学出版社,1999年,第392页,第881页。

[11](汉)司马迁撰、(南朝宋)裴骃集解、(唐)司马贞索隐、(唐)张守节正义:《史记》,中华书局,1998年,第293页。

[12](汉)何休解诂、(唐)许彦疏:《春秋公羊传注疏》,北京大学出版社,1999年,第350页。

[13](汉)毛亨传、(汉)郑玄笺、(唐)孔颖达疏:《毛诗正义》,北京大学出版社,1999年,第831页。

[15](汉)赵岐注、(宋)孙奭疏:《孟子注疏》,北京大学出版社,1999年,第20页。

(作者单位:江苏省无锡市市北高中)