高职院校社会服务的三种实践模式探析

作者: 刘冬莹 张彦文

摘要:文章基于一所卫生健康类高职院校五年“双高”建设的实践,构建了三个具有推广价值的社会服务实践模式,分层选取具有代表性且成效显著的社会服务项目进行剖析,并从社会服务实践促进职业教育社会适应性增强、“三教”协同服务基层卫生健康、社会服务能力提升的多因素影响等方面进行总结,以期为职业院校提升社会服务水平提供参考。

关键词:高职院校;社会服务;实践模式;非学历教育

中图分类号:G717 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2025)02-0058-06

提升职业教育服务能力是推进中国教育现代化2035的重要指标。2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》提出,“以提升职业学校关键能力为基础,以深化产教融合为重点,以科教融汇为新方向”,“构建央地互动、区域联动,政府、行业、企业、学校协同的发展机制”,以提升职业教育适应性。职业教育的社会服务能力与适应性的关系是紧密且互相促进的,是检验产教融合、科教融汇“融”之深度的重要落脚点,也是衡量职业教育质量的重要检测点。本文基于一所卫生健康类高职院校(以下称“该校”)五年“双高”建设实践开展研究,探究其服务行业、服务社会、服务同类院校、持续提升服务能力的经验,以期为职业院校在新一轮“双高”建设中持续提升服务发展水平提供可参考的实践模式。

本研究通过案例分析反思“Why”和“How”的问题:当初为什么做?工作是如何开展的?对具体的工作思路和工作路径进行分析;提炼具有推广价值的实践模式;对该模式的创新点和不足之处进行分析,探讨未来发展方向。

本研究为单案例多层次设计,分层选取三个具有代表性且成效显著的社会服务项目进行剖析,构建三个具有推广价值的高职院校社会服务模式,涵盖行业服务模式、非学历教育社会服务模式、校校协同社会服务模式。三个社会服务项目中,服务行业层次的是“区域基层卫生适宜人才能力提升项目”;服务社会层次的是“卫生健康技术技能人才培训基地建设项目”;服务同类院校层次的是“职业院校卫生健康协作体项目”。

一、“培技融汇+政行企校协同”的行业服务模式

服务行业是高职院校开展社会服务的重点方向。“培技融汇+政行企校协同”的行业服务模式是基于该校长期以来与行业建立的密切联系和较好的行业服务基础,从服务途径、服务维度、服务方式等方面逐步拓展,提升服务水平,形成具有参考价值的实践模式。大部分高职院校都有一定的行业服务基础,并与所属行业建立了密切联系。因此,其社会服务的拓展可以尝试从行业服务入手,围绕自身专业特色,发挥自身专业优势,逐渐深入。在这个过程中,院校与行业的紧密度也会随着行业服务的长期、深入开展而日益提升,最终反哺专业发展。“区域基层卫生适宜人才能力提升项目”即为此服务模式。

(一)需求分析

随着国家健康中国战略的推进,卫生健康领域的关注点从“疾病”转向“健康”,为开展行业服务拓展了广阔空间。该校是行业办学院校,是区域基层卫生人才培训中心,已与各级卫生健康政府部门、基层医疗卫生机构建立了稳定的协作关系,每年承接基层卫生人员培训与继续教育等任务,政府、行业、院校之间的紧密关系已建立。但“双高”建设前,行业服务主要集中在承接政府委托的培训项目上,主动开发项目不足、技术服务不足。“双高”建设后,在区域卫生健康主管部门支持下,通过立项基层卫生适宜人才能力提升项目,重点解决行业服务“主动性”不足,服务途径、维度、形式单一,行业企业资源整合不足,以及技术服务不足等问题。该项目属于社会服务中“拓优势”的项目。

(二)工作思路

一是变“被动”为“主动”,从单纯承接政府部门培训任务到深度参与区域基层卫生人才能力提升工作的顶层设计,结合行业需求主动开发相契合的教育培训项目;二是重视调研、科研助力,从单纯提供培训服务向“培训+技术”服务模式跃迁,科研方向从助力基层卫生人才队伍建设入手,逐步向多维度服务区域基层卫生服务能力提升拓展,吸纳相关企业提供技术支持。

(三)模式构建

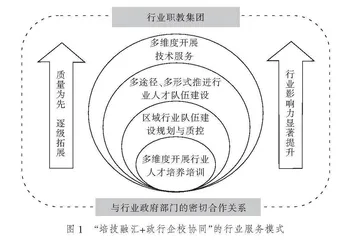

该项目聚焦国家卫生健康战略,服务基层卫生健康。“政行企校”协同开展资源整合工作,搭建技术服务平台,从单纯的培训服务逐步实现服务功能的质性提升,创新行业服务实践路径,形成可推广模式(见图1)。该模式的核心要义在于“拓”,以原有基础为核心,逐步向外拓展服务功能,逐级发展,实现迭代。在“拓”的过程中,发挥院校教育优势,为政府提供区域基层卫生人才队伍建设规划技术服务;搭建技术服务平台是“拓”的关键,成立三个质控机构,为多维度开展技术服务提供载体和资源整合平台。

(四)实践路径

第一,以系统调研为基础,提交政府决策建议报告被采纳。天津市卫生健康委员会于2021年7月采纳了该校提交的《天津市基层卫生适宜人才能力提升项目实施方案》,并将其作为区域“十四五”基层卫生人才队伍建设的指导性文件;2020年9月,采纳了该校提交的《天津市全科医学教育培训基地建设方案》,并将其作为区域全科医学教育体系建设的指导性文件。这两个方案为区域整合行业资源、推进基层卫生人才队伍建设提供了发展方向和工作路径。第二,优化教育培训体系。提出“一网络、一平台、一基地、一中心”的建设思路[1],完善与优化区域全科医学教育培训网络,建立区域基层卫生健康培训与管理平台,建设全科临床技能实训基地,实化成为区域全科医学服务中心。第三,多维度进行基层卫生人才队伍建设。分层次开展高层次人才培养、紧缺人才培养、青年人才培养、骨干人才培养项目;组织青年医生学术沙龙、基地师资教学能力比赛、全市技术练兵比武等活动。第四,搭建技术服务平台。2019年至2021年间,通过行业内竞聘,家庭医生团队能力建设质控中心、基层综合医疗质控中心、住院医师规范化培训全科质控专家组组长单位等区域基层卫生质控机构相继挂靠学校,整合行业资源、教育资源、企业资源开展技术服务与培训服务。

(五)实践效果

经过五年实践,该校面向基层的行业服务从被动承接项目提升至主动开发项目,从单一培训服务拓展至“培训+技术”服务,服务途径、维度、形式得到全方位拓展。相关课题从无到有、从有到优,行业影响力显著提升。2022年,主持完成的“关于建议立项‘天津市基层卫生适宜人才能力提升项目’的报告及项目实施方案”获批天津市高校智库优秀决策咨询研究成果;2024年,主持完成的“天津市家庭医生团队能力提升研究与实践”项目获中国社区卫生协会科技进步奖;2024年,立项“基于混合SP的老年慢性病患者诊疗思维训练系统开发”“家庭医生能力发展评价体系建设”“基层卫生健康服务便携诊疗设备开发”等横向课题。至此,“培技融汇+政行企校协同”的行业服务模式发展成熟。

二、“管办分离+上下联动”的非学历教育社会服务模式

职业教育终身化是必然的发展趋势,传统的以学历为中心的办学思维模式将被以学历教育和多样化技能培训相结合的教育培训模式取代[2]。开展非学历教育是社会服务的重要途径,但存在部分高职院校对非学历教育重视不足、不了解社会需求、教师能力不足、管理水平欠缺等问题,影响了非学历教育的发展。该校以“双高”建设为契机,探索出“管办分离+上下联动”的非学历教育社会服务模式。该模式以“管办分离”为核心,一方面,加强制度建设与规范管理,清晰划分专业学院、管理部门的工作职责,梳理非学历教育工作流程;另一方面,结合学校办学特色,做好非学历教育的顶层设计,“上下联动”推动非学历教育工作发展。“卫生健康技术技能人才培训基地建设项目”即为此服务模式。

(一)需求分析

运用SWOT分析可知,在优势(S)方面,该校具有丰富的卫生健康专业资源,大部分专业发展成熟,课程资源、师资资源、实训资源丰富,继续教育学院开展非学历教育的经验丰富、行业资源丰富;在劣势(W)方面,二级学院开展非学历教育的内核动力与服务能力不足,开展非学历教育的经验不足;在机会(O)方面,随着健康中国战略的提出和人民生活质量、健康意识的提升,行业和社会对非学历教育的需求日益增长;在挑战(T)方面,社会对卫生健康领域的关注度高、期望值高,进而也提高了对非学历教育项目的标准与质量,区域内具有竞争力的单位和项目也随之增多。该项目重点解决二级学院开展非学历教育能力不足、学校非学历教育管理不规范的问题。

(二)工作思路

补齐二级学院非学历教育“短板”,提升开发非学历教育项目的动力与能力,学校层面的顶层设计和制度建设至关重要。激励二级学院对接卫生健康事业发展需求,结合自身优势开发非学历教育项目,与学历教育统筹建设、并重发展。通过多专业协同方式打造系列特色品牌项目,重点建设5个分基地:健康照护人才培训基地、药学服务人才培训基地、基层卫生人才培训基地、医学技术人才培训基地、卫生健康教育基地。构建学历教育与非学历教育并重发展新格局,职继协同,形成卫生职教特色的多层级人才培养培训发展态势。修订学校非学历教育管理办法,使工作流程更清晰,工作要求更具体,激励机制更明确。

(三)模式构建

该校结合国家卫生健康战略发展需求提出基地建设框架,顶层设计清晰,制度与机制建设并行,推动二级学院结合自身特色和资源优势开发品牌培训项目,实现学历教育与非学历教育并重发展的新格局,创新形成了院校非学历教育服务能力提升的实践模式(见图2)。该实践模式的核心要义在于“全”,服务提供方覆盖所有二级学院,服务受益方覆盖行业、社会、同类院校、本校师生等,整体推动了院校非学历教育的发展和社会服务能力的提升。

(四)实践路径

第一,规范管理是高质量发展的前提。按照“管办分离”的要求,修订学校非学历教育的管理规定,梳理项目审批及组织管理工作流程,并上线OA办公系统。第二,建立激励机制。建立教学培训与继续教育工作评价指标体系,并在教学部门绩效考核、教师年度考核、职称评定等中明确非学历教育工作的相关指标。第三,统一思想。组织召开学校非学历教育工作推进会,使全校相关人员在发展理念上达成一致。第四,建设品牌项目。立项建设20余个品牌培训项目,明确项目负责人和建设团队,产教融合、医教协同开发与实践培训项目。

(五)实践效果

经过五年实践,该校从最初的非学历教育全部由继续教育学院组织开展,发展至所有二级学院均具备开展非学历教育的能力,并结合学院专业与资源优势建立品牌培训项目。该校形成品牌培训项目20余个,非学历教育培训量提升5倍,非学历教育项目满意度超过85%。

三、“一带多+广覆盖”的校校协同社会服务模式

同类院校协同发展是提升社会服务能力的重要方式。“一带多+广覆盖”的校校协同社会服务模式是该校在携手同类院校、资源整合、优势互补、共同提升服务发展水平的探索中形成的新模式。该模式对于探索非实体组织协同发展具有良好的参考价值。该校完成的“职业院校卫生健康协作体项目”即为此服务模式。

(一)需求分析

该校为“双高”建设单位,有责任带领同类院校共同发展,推动我国卫生健康职业教育提质增效。该校已与20余所同类院校签署合作协议,建立帮扶或互助关系,具有较好的同类院校合作基础。“职业院校卫生健康协作体项目”是该校“双高”建设中协同发展的项目之一,旨在携手提升服务水平,解决社会服务能力不足的问题。合作前,有的协同院校尚未与当地卫生健康部门建立紧密联系,有的院校资源整合能力不足,开展社会服务的自信心不足,尚未找到突破口和抓手。

(二)工作思路

成立职业院校卫生健康协作体,搭建同类院校合作平台,共同探索卫生健康职业教育社会服务模式,整合卫生健康教育资源,深入欠发达地区开展健康教育与卫生技术人员培训,实现健康帮扶广覆盖。吸纳优秀企业加入,立项“产教研”合作项目,探索教育、科技、人才多重系统集成运行模式。